7 Minuten

Forscher haben ein neuartiges Kühlungskonzept vorgestellt, das als ionokalorische Kühlung bezeichnet wird — eine Technik, die geladene Teilchen nutzt, um Phasenübergänge auszulösen und dabei Wärme aufzunehmen. Dieses Verfahren verspricht deutliche Effizienzgewinne und einen wesentlich geringeren Klimaeinfluss als viele heute gebräuchliche Kältemittel. Ionokalorische Systeme könnten die Art und Weise, wie wir Gebäude, Lebensmittel und Elektronik kühlen, nachhaltig verändern.

Wie ionokalorische Kühlung tatsächlich funktioniert

Die meisten modernen Kühlsysteme beruhen auf dem Dampfdruckkompressionszyklus: Ein Arbeitsfluid verdampft, um Wärme aufzunehmen, wird dann komprimiert und kondensiert, um die Energie an anderer Stelle wieder abzugeben. Dieser Ansatz ist erprobt und effizient, aber einige der verwendeten Gase (insbesondere Fluorkohlenwasserstoffe, sogenannte HFCs) besitzen ein hohes Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP). Die ionokalorische Kühlung wählt einen anderen Weg: Sie nutzt die Physik von Phasenübergängen und die Bewegung von Ionen, um Wärme gezielt zu verschieben.

Stellen Sie sich einen Eisblock vor: Durch Wärmezufuhr schmilzt das Eis, und die Schmelze nimmt Energie aus der Umgebung auf, wodurch diese abkühlt. Ionokalorische Systeme erzwingen einen ähnlichen Phasenübergang, ohne auf große Temperaturänderungen angewiesen zu sein: Durch das gezielte Einbringen oder Verschieben von Ionen wird der Schmelzpunkt bzw. Phasenübergangspunkt eines Materials verschoben, sodass das Material bei Bedarf Wärme aufnimmt oder abgibt.

Im praktischen Betrieb nutzt der ionokalorische Zyklus einen elektrischen Strom, um geladene Teilchen durch eine Flüssigkeit oder ein Lösungsmittel zu bewegen. Diese Ionen verändern zwischenmolekulare Wechselwirkungen und verschieben so die Temperatur, bei der der Stoff seinen Aggregatzustand ändert. In Laborversuchen an den Lawrence Berkeley National Laboratory und der UC Berkeley setzten Forscher eine geringe elektrische Vorspannung ein, um Ionen zu bewegen, und dokumentierten dabei erhebliche Temperaturänderungen.

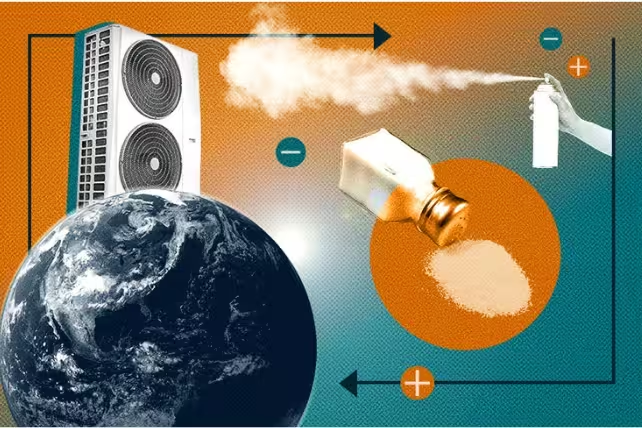

Illustration des ionokalorischen Zykluskonzepts. (Jenny Nuss/Berkeley Lab)

Wesentliche Experimente und überraschende Leistungsdaten

In Experimenten, die in Science berichtet wurden, testete das Team ein Salz aus Natrium und Iod, um Ethylencarbonat zu schmelzen — ein gängiges organisches Lösungsmittel, das auch in Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Ethylencarbonat lässt sich teilweise aus Kohlendioxid herstellen, was die Möglichkeit eröffnet, dass ein arbeitendes ionokalorisches System ein Netto-Null- oder sogar negatives GWP aufweisen könnte, sofern die gesamte Wertschöpfungskette entsprechend gestaltet wird.

Besonders bemerkenswert war das Ausmaß der Temperaturänderung: Die Forscher verzeichneten eine etwa 25 °C große Verschiebung nach Anlegen von weniger als einem Volt. Dieses Ergebnis übertrifft viele bisher entwickelte kalorische Kühlansätze und deutet auf ein starkes Potenzial für praktische Kühl- und Heizanwendungen mit sehr geringen elektrischen Eingaben hin. Solche Temperaturamplituden sind in der Kältetechnik relevant, weil sie erlauben, Innenräume, Kühlräume oder elektronische Bauteile effizient zu regeln.

Darüber hinaus haben die Forscher thermodynamische Modelle erstellt und die Leistung mit konventionellen Kältemitteln verglichen. Erste Resultate zeigen, dass ionokalorische Zyklen bei der Energieeffizienz konkurrenzfähig sein könnten, während sie gleichzeitig erhebliche Reduzierungen der Umweltbelastung ermöglichen — vorausgesetzt, die Materialien und Systemdesigns werden für den praktischen Einsatz optimiert.

Wissenschaftlich betrachtet beeinflussen die bewegten Ionen die freie Energie des Systems und damit auch die latente Wärme, die beim Phasenübergang aufgenommen oder abgegeben wird. Die Kombination aus elektrochemischen Effekten und klassischer Thermodynamik ist ein Schlüsselmerkmal der Ionokalorik: elektrische Steuerung ermöglicht punktgenaue Temperaturregelung mit geringer Verlustleistung.

Der ionokalorische Zyklus in Aktion. (Jenny Nuss/Berkeley Lab)

Warum das für Klima- und Industriepolitik wichtig ist

Aktuelle Kühlsysteme sind zu einem großen Teil von HFCs abhängig, deren Produktion und Verbrauch viele Staaten im Rahmen von Regelwerken wie dem Kigali-Änderungsprotokoll schrittweise reduzieren. Dieses Abkommen verpflichtet die Unterzeichner, die Produktion und den Verbrauch von HFCs in den nächsten Jahrzehnten drastisch zu senken. Eine praxistaugliche ionokalorische Technologie könnte ein zentraler Baustein in diesem Übergang sein, indem sie eine Alternative mit niedrigem GWP bietet, die dennoch die erforderliche Kühlleistung liefert.

Neben den Klimavorteilen könnten ionokalorische Anlagen weitere positive Eigenschaften bieten: eine geringere Brand- und Toxizitätsgefahr (abhängig von den eingesetzten Materialien), die Möglichkeit, vollständig elektrisch zu betrieben zu werden, sowie eine feine Temperatursteuerung durch Modulation des Ionenflusses. Das eröffnet zusätzliche Anwendungsfelder, von effizienten Kühlschränken und Supermarkt-Kühlregalen bis hin zu Rechenzentrumskühlung und präziser Elektroniktemperierung.

Forscher untersuchen außerdem die Umkehrbarkeit des Zyklus — die Nutzung des gleichen Konzepts zur Wärmeerzeugung. Damit würden ionokalorische Systeme auch als Wärmepumpen fungieren können, was den Einsatz bei Heiz-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK/HVAC) sowie in industriellen Prozessen erweitern würde. Solche Multifunktionslösungen wären besonders attraktiv für Gebäude, die sowohl heizen als auch kühlen müssen, da ein einzelnes, effizientes Gerät beide Anforderungen bedienen könnte.

Technische Herausforderungen und der Weg zur Kommerzialisierung

Laborergebnisse sind vielversprechend, aber die Skalierung eines neuen thermodynamischen Zyklus zu zuverlässigen, kosteneffizienten Geräten ist eine komplexe ingenieurtechnische Aufgabe. Die Entwicklungsteams müssen drei zentrale Faktoren gegeneinander abwägen: das Treibhauspotenzial (GWP) der Arbeitsstoffe, die Gesamteffizienz des Systems und die Kosten der Ausrüstung. Erste Tests deuten darauf hin, dass ionokalorische Ansätze in allen drei Bereichen vorteilhaft sein können — doch diese Vorteile müssen sich bei Langzeitzyklen, realen Lastbedingungen und nachgewiesener Betriebssicherheit in industriellen Standards behaupten.

Zu den konkreten Herausforderungen gehören Materialstabilität über viele Thermozyklen, Korrosionsbeständigkeit gegenüber geladenen Spezies, Selektivität und Lebensdauer von Membranen sowie die Energieverluste in externen elektronischen Komponenten. Außerdem sind Fragen der Systemintegration zu klären: Wie lässt sich ein ionokalorisches Modul in bestehende Kühlschränke, Klimaanlagen oder Datenzentrum-Layouts einfügen? Welche Anforderungen ergeben sich an die Stromversorgung, Steuerungselektronik und Sicherheitsabschaltungen?

Aktuelle Entwicklungsarbeiten umfassen das Screening verschiedener Salze und Lösungsmittel, um optimale Kombinationen für Stabilität, Wärmekapazität und Recyclingfähigkeit zu identifizieren. Zudem wird an selektiven Membranen und elektrischen Feldkonfigurationen gearbeitet, die den Ionentransport effizient steuern und das System langlebig machen. Solche Materialinnovationen sind entscheidend, damit die Energieeffizienz und die Umweltvorteile der Ionokalorik im Betrieb erhalten bleiben.

Im Jahr 2025 veröffentlichte ein internationales Forschungsteam eine effiziente Variante des Zyklus mit nitrathaltigen Salzen, die mittels elektrischer Felder und selektiver Membranen recycelt werden konnten — genau die Art von Materialfortschritt, den die Berkeley-Gruppe als nächstes nach ihrem ersten Proof-of-Concept erwartete. Solche Publikationen zeigen, dass die Community in kurzer Zeit von der Grundlagenforschung zu konkreten Materiallösungen voranschreitet.

Wirtschaftlich betrachtet müssen Hersteller und Zulieferer ebenfalls überzeugt werden. Die Kostenstruktur neuer Geräte hängt stark von der Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe, der Herstellbarkeit von Komponenten (zum Beispiel Membranen und Elektrodensystemen) und der Komplexität des Maschinenbaus ab. Pilotanlagen in realen Anwendungen — etwa in Supermärkten, Industriekühlung oder Serverräumen — werden als wichtiger Zwischenschritt gelten, um Betriebserfahrungen, Zuverlässigkeit und Total Cost of Ownership (TCO) zu validieren.

"Wir versuchen, drei Dinge auszubalancieren: das GWP des Kühlmittels, die Energieeffizienz und die Kosten der Ausrüstung selbst", sagte Ravi Prasher, ein weiterer Maschinenbauingenieur am Berkeley Lab. "Schon beim ersten Ansatz sehen unsere Daten bei allen drei Aspekten sehr vielversprechend aus." Diese Stellungnahme unterstreicht, dass neben den physikalischen Effekten auch wirtschaftliche Machbarkeit und Lebenszykluskosten eine zentrale Rolle spielen.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

"Ionokalorische Kühlung ist eine elegante Verbindung von Elektrochemie und Thermodynamik", sagt Dr. Lena Park, eine Climate-Tech-Systemingenieurin, die mehrere Clean-Cooling-Startups beraten hat. "Die physikalischen Grundlagen sind plausibel, und die ersten Temperaturamplituden sind beeindruckend. Der eigentliche Prüfstein wird jedoch die Dauerhaltbarkeit der Materialien und die Integration in bestehende Geräte- und HLK-Infrastrukturen sein. Wenn diese Hürden genommen werden, könnten ionokalorische Geräte den Klima-Fußabdruck der Kühlung weltweit drastisch reduzieren."

Forschungsteams konzentrieren sich derzeit auf Materialoptimierung, Langzeitzyklustests und die Entwicklung technischer Prototypen, die unter realen Bedingungen bewertet werden können. Dazu gehören Tests zu Zyklenzahlen, Energieeffizienz unter variierenden Lasten, Reaktionszeiten, Wartungsintervallen und Sicherheitsbewertungen. Erfolgreiche Pilotprojekte könnten den Weg ebnen, damit ionokalorische Konzepte zügig von Laborbänken in Fabriken, Supermärkte, Rechenzentren und Haushalte überführt werden — ein seltener Fall eines neuen thermodynamischen Zyklus mit unmittelbarer Relevanz für den Klimaschutz.

Zusätzlich zu experimentellen und ingenieurtechnischen Arbeiten wird die Regularienseite an Bedeutung gewinnen: Klassifikationen für Kältemittel, Sicherheitsstandards, Testprotokolle für Lebensdauer und Auswirkungen sowie Normen für die Elektrochemie in Haustechnik und Industrie müssen weiterentwickelt werden, damit Hersteller weltweit Vertrauen in diese neue Technologie gewinnen können.

Schließlich könnte die Ionokalorik auch mit anderen klimafreundlichen Technologien kombiniert werden: Der Betrieb mit erneuerbarem Strom reduziert Emissionen weiter, und hybride Systeme, die ionokalorische Module mit thermischen Speichern oder Wärmerückgewinnungsanlagen koppeln, könnten die Gesamteffizienz von Gebäuden und industriellen Prozessen erhöhen. Solche Systemintegration sorgt für zusätzliche Resilienz und senkt langfristig Betriebskosten.

Insgesamt zeigt die aktuelle Forschung, dass ionokalorische Kühlung ein vielversprechender Kandidat für die nächste Generation energieeffizienter und umweltfreundlicher Kühltechnologien ist. Die nächsten Jahre werden entscheidend sein, um die Laborversprechen in industrielle Realität umzusetzen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen