10 Minuten

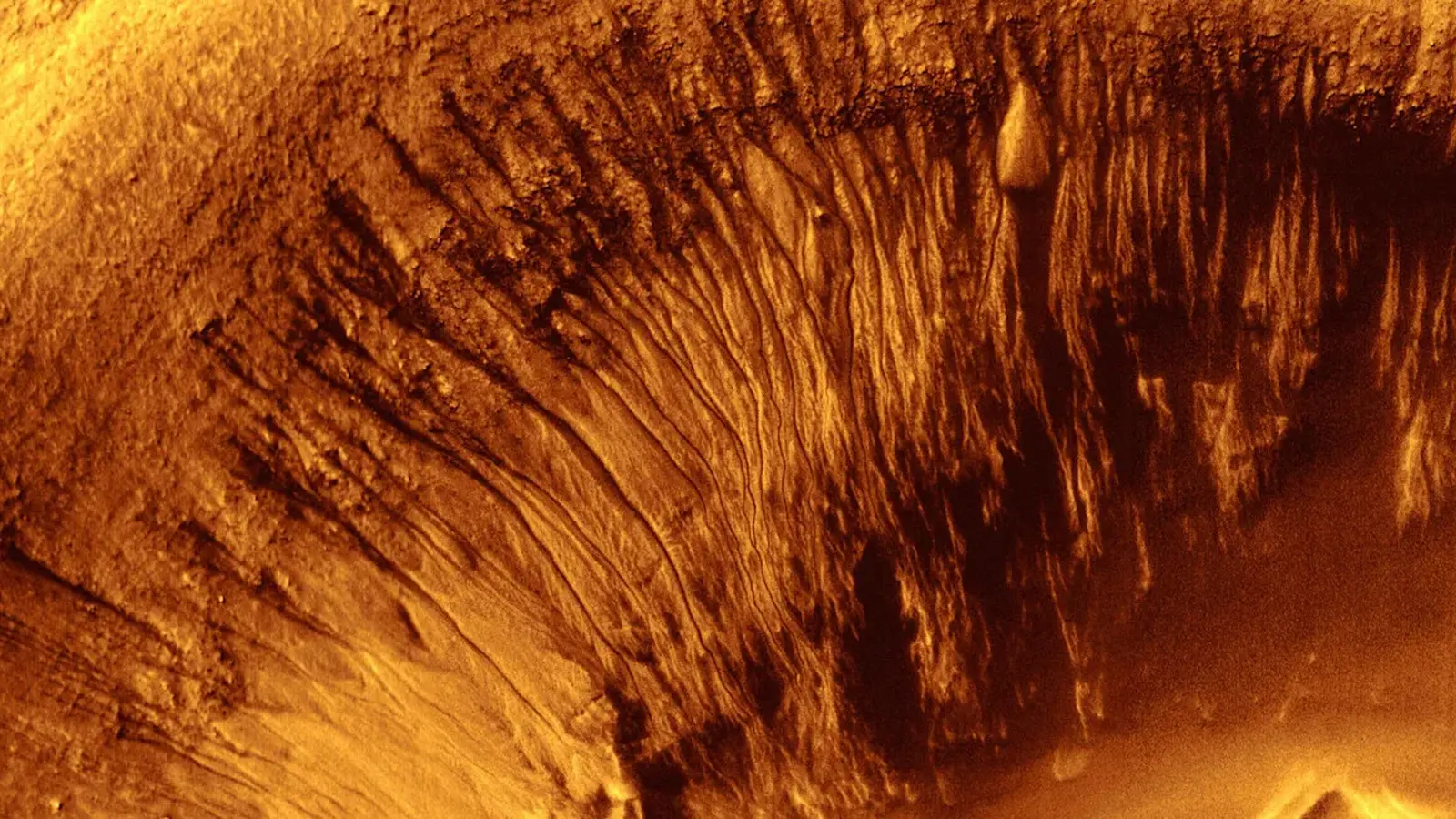

Seltsame, schlangenartige Rinnen, die jeden Frühling auf Marsdünen erscheinen, haben Planetologen seit langem fasziniert. Neue Laborversuche zeigen nun, dass Blöcke aus Kohlendioxid-Eis — Trockeneis — durch Sand graben und ihn beim Sublimieren wegschleudern können, wodurch genau die geschwungenen Spuren entstehen, die von der Umlaufbahn beobachtet werden.

Mars im Labor nachbilden: Das Experiment, das ein Rätsel löste

Wissenschaftler der Universität Utrecht und ihre Kooperationspartner kehrten in eine Mars-Simulationskammer zurück, um eine ungewöhnliche Frage zu prüfen: Könnte saisonales CO2‑Eis jene wellenförmigen Gullys erzeugen, ganz ohne flüssiges Wasser? Frühere Arbeiten hatten gezeigt, dass CO2 auf einem dünnen Gaspolster steile Hänge hinabgleiten kann, doch sie reproduzierten nicht die gewundenen, mit erhöhten Böschungen versehenen Spuren, die auf Dünen sichtbar sind. In der neuen Versuchsreihe variierten die Forscher systematisch Neigungswinkel, Korngröße des Sandes und Blockgrößen und dokumentierten jeden Durchlauf mit Hochgeschwindigkeitskameras unter marsähnlichen Druck- und Temperaturbedingungen.

Der experimentelle Aufbau verwendete eine evakuierbare Kammer, die den niedrigen Atmosphärendruck von Mars (typisch wenige Millibar) sowie tiefe, marsnahe Temperaturen nachstellte. Die Versuchsleiter setzten Trockeneisblöcke unterschiedlicher Masse und Form auf geneigte Sandflächen aus verschiedenen Körnungen. Kameras mit hoher Bildrate ermöglichten die Analyse von Bewegungsabläufen, Ejektionsmustern und der Entstehung von Kanten und Endmulden in Zeitlupe.

Zusätzlich kontrollierten die Forscher die Einfallsrichtung und Intensität der Beleuchtung, um den Einfluss von direkter Sonnenstrahlung auf die Sublimationsrate zu untersuchen. Diese Detailkontrolle war wichtig, weil Licht durch das Eis dringen und die Temperatur an der Grenzfläche zum Sand beeinflussen kann — ein Faktor, der in früheren Modellen nur unvollständig berücksichtigt wurde.

Die Messungen erfassten neben visuellen Daten auch Druck- und Temperatursensoren unter dem Eis sowie Partikelgrößenanalysen des ausgeworfenen Materials. So konnten die Wissenschaftler neben der Morphologie auch die Dynamik der Gasbildung und den damit verbundenen Impulsübertrag auf Sandkörner quantifizieren. Diese Kombination aus Videoanalyse und physikalischen Messgrößen lieferte ein robustes Datenset zur Validierung der Theorie.

Die Ergebnisse waren deutlich und reproduzierbar: Auf Hängen steiler als etwa 25 Grad glitten die Trockeneisblöcke auf einem dünnen Dampfpolster und hinterließen diffuse Kratzspuren. Doch auf sanfter geneigten Flächen — unterhalb von rund 22,5 Grad — begannen die Blöcke in den Sand einzutauchen. Während die Unterseite erwärmte, sublimierte das CO2 lokal, baute Druck unter dem Eis auf und schleuderte Sandpartikel seitlich hinaus. Die eingebetteten Blöcke tunneln sozusagen talwärts und hinterlassen geschlängelte Kanäle mit erhöhten Randböschungen und einer kleinen terminalen Mulde — Merkmale, die mit Orbitalbildern der Marsdünen übereinstimmen.

Warum CO2 wie ein grabender Motor wirkt

Das beobachtete Verhalten lässt sich durch zwei zentrale physikalische Eigenschaften erklären. Erstens ist Trockeneis für sichtbares und nahes Infrarotlicht teilweise durchlässig: Sonnenstrahlung dringt durch das Eis und erwärmt den dunkleren Sand darunter. Zweitens sorgt die dünne CO2‑reiche Atmosphäre und die isolierende Wirkung des Eises dafür, dass sich die Wärme unter der Eisplatte staut. Dadurch kommt es lokal zu einer beschleunigten Sublimation an der Grenzfläche zwischen Eis und Sand.

Mit dem Aufbau von Gasdruck unter dem Block entstehen plötzliche, gerichtete Ausströmungen, die das feine Sandmaterial ballistisch auswerfen können. Diese Gasstöße übertragen einen Impuls auf einzelne Körner und auf den Eisblock selbst, sodass der Block entweder vorwärtsrutscht oder tiefer in das Substrat einsinkt. Die wiederholten, pulseartigen Ausbrüche erzeugen dann die charakteristischen wellenförmigen Spuren und erhöhten Ränder, weil ausgeworfene Partikel entlang der Flanken abgelagert werden.

Technisch gesehen ist die Kombination aus transparenter Eisdecke, absorbierendem (dunklem) Substrat, geringer atmosphärischer Dichte und niedriger Gravitation (Mars ≈ 0,38 g) ein idealer Rahmen für dieses Verhalten. Bei Erddruck würde derselbe Mechanismus anders ablaufen, weil das Gas schneller dispersiert und der Druckaufbau weniger explosiv ist. Damit erklärt das Modell auch, warum vergleichbare Strukturen auf der Erde kaum vorkommen.

Laboranalysen zeigten außerdem, dass die Korngröße des Sandes eine Schlüsselrolle spielt: Feinkörniges Material lässt sich leichter vom Gasstrom anheben und aufschichten, während grobe Körnung die Einbettung des Eisblocks und das Ausbilden geschlossener, schlängelnder Rinnen erschwert. Dies erklärt die beobachtete Präferenz der Marsgullys für feinkörnige Dünenflächen.

Skalierungsbetrachtungen, die Marsgravitation und -druck berücksichtigen, legen nahe, dass Blöcke bis zu einem Meter Dicke Sand über Dutzende von Metern hinweg verlagern können — ausreichend, um die in Orbitalaufnahmen sichtbaren Gully-Längen zu erzeugen. Numerische Modelle, die die Ejekta-Wurfweiten und die Energie der Gasentladung berechnen, unterstützten die experimentellen Beobachtungen und lieferten approximative Werte für Drücke und Massenflüsse bei der Grenzflächensublimation.

In den simulierten Szenarien war das Zusammenspiel aus Sublimationstempo, Blockmasse und Hangneigung ausschlaggebend dafür, ob ein Block vorwiegend gleitet, tiefer einsinkt oder sogar stationär bleibt und nur punktuell Material auswirft. Diese differenzierten Verhaltensmodi erklären die Variantenvielfalt der auf Bildern dokumentierten Strukturen.

Kontext: Von ersten Wasserhypothesen zu einem CO2-getriebenen Prozess

Als diese Gullys erstmals 1999 entdeckt wurden, vermuteten einige Forscher kurzfristige Fließvorgänge von flüssigem Wasser als mögliche Ursache. Solche Interpretationen weckten großes Interesse, weil flüssiges Wasser als Voraussetzung für Leben gelten kann. Allerdings machen die gegenwärtigen Oberflächenbedingungen auf dem Mars, insbesondere der niedrige Druck und die vorherrschenden Temperaturen, stabile Wasserläufe an den beobachteten Orten sehr unwahrscheinlich. Wasser würde bei den dortigen Bedingungen schnell verdampfen oder gefrieren.

Das CO2‑Sublimationsmodell wurde in verschiedenen Formen bereits seit den frühen 2010er‑Jahren diskutiert und 2013 erstmals systematisch vorgeschlagen. Seitdem hat das Konzept an Unterstützung gewonnen, weil Labor- und Rechenmodelle nach und nach Lücken schlossen und weil Orbitalbeobachtungen konsistent mit einer rein nicht‑wässrigen Erklärung sind. Die nun berichteten Versuche sind bemerkenswert, weil sie erstmals die vollständige Bandbreite morphologischer Details — Sinuosität, erhöhte Böschungen (Levees) und terminale Vertiefungen — unter kontrollierten, marsähnlichen Bedingungen reproduzieren.

Diese Entwicklung trägt zur sachlicheren Einordnung früherer Hypothesen bei: Prozesse, die von flüchtigen Eismaterialien angetrieben werden, können komplizierte Landformen erzeugen, die zuvor fälschlich mit flüssigkeitsbedingter Erosion assoziiert wurden. Damit verschiebt sich die Interpretation vieler Marsoberflächenphänomene hin zu abiotischen Mechanismen, die auf Sublimation, Phasenübergängen und Gas‑partikel‑Interaktionen beruhen.

Gleichzeitig bleiben offene Fragen bestehen: In welchen Regionen des Mars ist der Mechanismus dominant? Können lokale Temperaturschwankungen,verschiedene Mineralkompositionen oder ein variierender Staubgehalt das Muster entscheidend verändern? Die neuen Labordaten liefern nun Parameter, mit denen solche Fragen quantitativ adressiert werden können.

Folgen für planetare Geologie und weitere Forschung

Das Verständnis, wie saisonales CO2 Marsdünen umformt, hat weitreichende Konsequenzen. Erstens zeigt es, dass die Marsoberfläche aktiver ist als lange angenommen — selbst heute noch formen saisonale Prozesse die Landschaft. Dies beeinflusst die Interpretation zeitlicher Veränderungen in Bildern von Umlaufsonden und hilft, aktive von versteinerten Prozessen zu unterscheiden.

Zweitens hat die Unterscheidung zwischen CO2‑getriebenen und wasserbedingten Formationen direkte Auswirkungen auf die Auswahl von Landeplätzen für künftige Missionen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen Orte priorisieren, die das größte Potenzial bieten, Spuren früheren flüssigen Wassers zu finden. Das Wissen, dass bestimmte Gully‑Strukturen abiogenen Ursprungs sein können, vermeidet Fehlinterpretationen und fokussiert Probenahmen auf relevantere Regionen.

Drittens erweitert die Forschung das Konzept geomorphologischer Prozesse im Sonnensystem insgesamt. Vergleichbare Mechanismen könnten auf anderen Körpern mit flüchtigen Eisschichten wirken — etwa auf Triton, Pluto oder eisigen Monden, wo lokale Sublimations‑ und Entgasungsprozesse komplexe Oberflächenformen erzeugen können. Die Studie liefert damit über den Mars hinaus allgemeine Einsichten in die Rolle von Flüchtigkeiten bei der Landschaftsentstehung.

Methodisch bedeutet das Ergebnis auch einen Fortschritt: Die Kombination aus physikalisch kontrollierten Laborversuchen, hochaufgelöster Videografie und numerischer Modellierung setzt einen neuen Standard für die Validierung geomorphologischer Hypothesen. Dadurch steigen die Zuverlässigkeit und Vorhersagekraft von Modellen, die das Verhalten von Sublimation, Ejektionsdynamik und Partikeltransport unter Planetenbedingungen beschreiben.

Die Forschenden planen, in weiteren Experimenten größere Eisblöcke zu verwenden, verschiedene Sand‑ und Staubzusammensetzungen zu testen sowie unterschiedliche Temperaturprofile zu simulieren. Ziel ist es, die Parameterbereiche genauer zu bestimmen, unter denen die grubenden CO2‑Blöcke dominieren, und die Labordaten auf echte Marsverhältnisse hochzuskalieren. Das schließt auch eine verbesserte Modellierung der Wechselwirkung zwischen Gas, Eis und granularer Oberfläche ein.

Expertinnen‑ und Experteneinschätzung

Dr. Lonneke Roelofs von der Universität Utrecht beschrieb die Bewegung der Trockeneisblöcke als unheimlich organisch: Sie verglich die Blöcke mit grabenden Tieren und hob hervor, wie sie beim Einsinken Kanäle schneiden und sich dabei fortbewegen. „Wir beobachteten, wie der CO2‑Block in die Böschung hineingrub und wie ein Gräber voranschritt; wenn er anhielt, sublimierte er weiter und schuf eine Hohlmulde“, sagte sie und betonte, wie gut die Labornachbildungen mit Satellitenaufnahmen übereinstimmten.

Planetare Geologen heben als übergeordneten Befund hervor, dass Prozesse, die von volatilen Eissubstanzen gesteuert werden, überraschend komplexe morphologische Ergebnisse erzeugen können. Das Studium dieser Mechanismen erweitert unser Verständnis zur Landschaftsentwicklung im Sonnensystem und liefert Parameter, die in vergleichbaren Studien auf anderen Himmelskörpern angewendet werden können.

Außerdem markieren die Befunde einen methodischen Schritt vorwärts: Durch das quantitative Zusammenspiel von Messung, Experiment und Modellierung steigt die Aussagekraft der Interpretationen von Orbitalaufnahmen. Das erlaubt eine robustere Trennung zwischen biogenen Verdachtsmomenten und rein physikalischen Formationsprozessen.

Wie es weitergeht

Für die nächste Phase planen die Teams größere Eisblöcke, variantenreiche Sandproben mit unterschiedlichen Mineralanteilen sowie die Variation von Belichtungs- und Temperaturzyklen, um saisonale Effekte nachzubilden. Parallel werden numerische Modelle verfeinert, die das ablative Verhalten, die Entstehung von Druckpaketen unter dem Eis und die Wurfweiten der Ejektate unter realer Marsgravitation prognostizieren sollen.

Auf der orbitalen Beobachtungsebene werden fortgesetzte Überwachungen durch Instrumente wie HiRISE auf dem Mars Reconnaissance Orbiter und hochauflösende Multispektralkameras wichtige Zeitreihen liefern. Diese Beobachtungsdaten lassen sich mit den Laborparametern abgleichen, um zu prüfen, ob CO2‑getriebene Grabungsprozesse alle beobachteten saisonalen Dünenrinnen erklären oder ob zusätzliche Mechanismen eine Rolle spielen.

Langfristig könnten Landemissionen oder Rover mit gezielten Nahaufnahmen und in situ‑Messungen die Laborergebnisse weiter untermauern. Direkte Messungen von Substrattiefe, Korngrößenverteilung und Temperaturprofilen an aktiven Gullys wären äußerst wertvoll, um Modelle zu validieren und mögliche regionale Variationen zu dokumentieren.

Zusammengefasst eröffnet die Studie einen neuen Blick auf aktuelle Marsprozesse: Trockeneis und CO2‑Sublimation sind plausible und gut belegte Treiber für die Entstehung der saisonalen, schlängelnden Dünenrinnen. Die Forschung trägt damit sowohl zur Aufklärung spezifischer Marsphänomene als auch zur generellen Theorie der geomorphologischen Wirkung flüchtiger Stoffe im Sonnensystem bei.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen