8 Minuten

Bei Krebsoperationen waren Lymphknoten jahrzehntelang ein zentraler Ankerpunkt: entfernt, untersucht, prognostiziert. Doch neue immunologische Erkenntnisse stellen die einfache Gleichung "mehr Entfernen = besserer Schutz" infrage. Dieser Artikel beleuchtet, wie Lymphknoten jenseits des Stagings das anti-tumorale Immunsystem organisieren und warum Chirurgen heute abwägen müssen zwischen lokaler Tumorkontrolle und dem Erhalt systemischer Abwehrkräfte.

Warum Lymphknoten mehr sind als nur Staging-Punkte

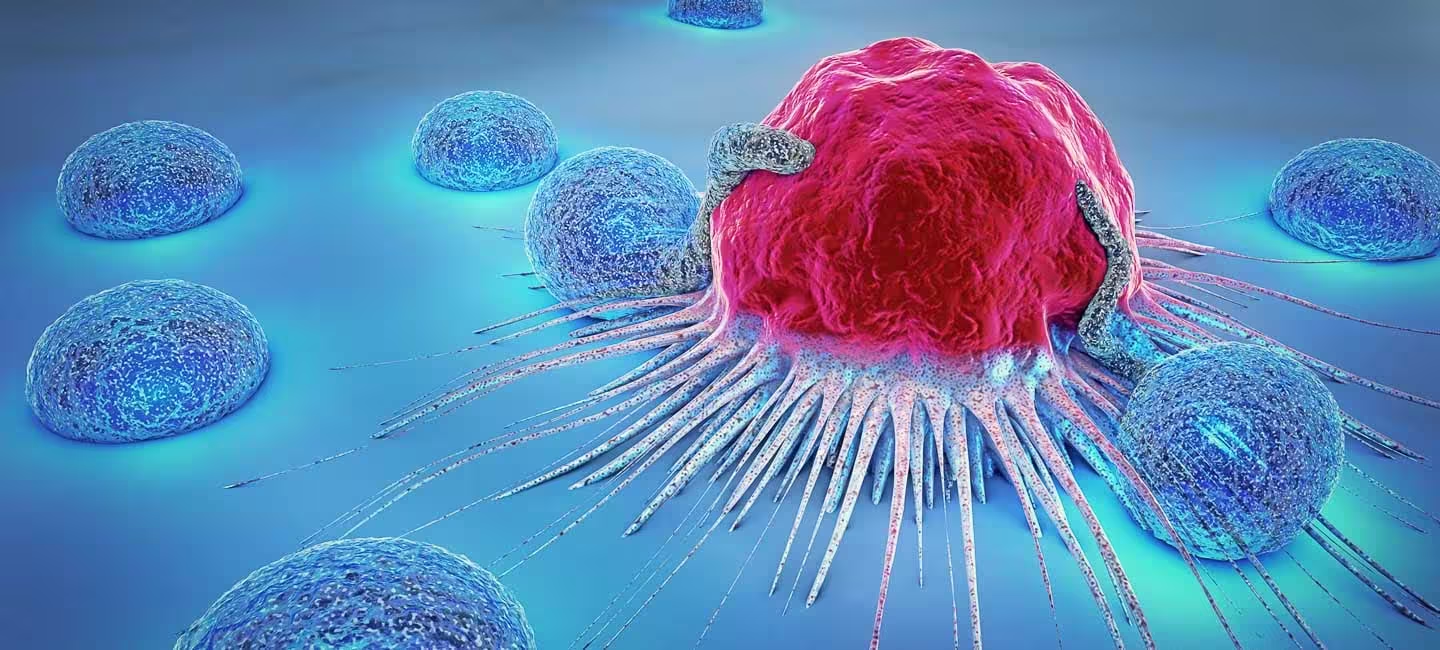

Lymphknoten fungieren nicht nur als Filter für wandernde Zellen; sie sind lebendige, strukturierte Mikroumgebungen, in denen Immunzellen Informationen austauschen, Antigene präsentiert werden und differenzierte Reaktionen ausgelöst werden. Als sekundäre lymphatische Organe koordinieren sie Aktivität von T- und B-Zellen sowie antigenpräsentierenden Zellen. In den letzten Jahren haben präklinische Studien gezeigt, dass Lymphknoten aktiv tumor-spezifische CD8+ T-Zellen primen und als Reservoir für langfristige Immunantworten dienen können.

Diese Beobachtungen werfen eine zentrale klinische Frage auf: Kann die Entfernung regionaler Lymphknoten in bestimmten Situationen die langfristige Immunüberwachung gegen Tumore schwächen und damit die Wirksamkeit moderner Immuntherapien reduzieren? Die Antwort ist noch nicht abschließend, aber mehrere Laborbefunde deuten auf ein komplexes Wechselspiel hin, das chirurgische Entscheidungen beeinflussen sollte.

Wie Lymphknoten die anti-tumorale Immunität formen

Architektur und Funktion des lymphatischen Mikromilieus

Innerhalb eines Lymphknotens existiert eine fein abgestufte Architektur: T-Zell-Zonen, B-Zell-Follikel, Stromazellen und ein Netzwerk aus Gefäßen und Lymphbahnen. Dendritische Zellen bringen Tumorantigene in diesen Raum und präsentieren sie an naive T-Zellen, was klonale Expansion und Differenzierung in Effektoren und Gedächtniszellen auslöst. Insbesondere CD8+ zytotoxische T-Lymphozyten werden als Schlüsselzellen für die Erkennung und Eliminierung von Tumorzellen anerkannt.

Darüber hinaus schaffen stromale Zellen, spezialisierte antigenpräsentierende Zellen und chemokine Gradienten eine Nische, die tumor-spezifische CD8+ T-Zellen nicht nur initial formt, sondern auch langfristig erhält. Diese Zellen können reaktiviert werden, wenn eine systemische Immuntherapie – etwa Checkpoint-Inhibitoren – ansetzt.

Laborbefunde: Reservoirfunktion und Folgen der Knotenentfernung

Tiermodelle und ex vivo-Analysen menschlicher Gewebe zeigen wiederholt, dass das Entfernen regionaler Lymphknoten die Zahl primed T-Zellen reduzieren und damit die Reaktion auf Immuncheckpoint-Blockaden abschwächen kann. Checkpoint-Inhibitoren wie Anti-PD-1/PD-L1 wirken, indem sie erschöpfene T-Zellen wiederbeleben; fehlt jedoch die nodale Quelle, die diese T-Zellen konserviert und nachliefert, kann die Therapiewirkung geringer ausfallen.

Wichtig ist hierbei eine Einschränkung: Viele dieser Befunde stammen aus streng kontrollierten Laborbedingungen (Mausmodelle, Gewebeexplantate). Die Übertragung auf die klinische Praxis erfordert prospektive Studien und komplexe klinische Daten. Dennoch liefern diese Studien wertvolle Hypothesen für die chirurgische Onkologie, insbesondere in einer Ära, in der Immuntherapien immer wichtiger werden.

Chirurgische Praxis: Das Gleichgewicht zwischen Tumorkontrolle und Immunerhalt

Warum Lymphknoten weiterhin entfernt werden

Aus chirurgischer Sicht erfüllen Lymphknoten nach wie vor zwei fundamentale Funktionen: präzises Staging und lokale Krankheitskontrolle. Die pathologische Aufarbeitung von Lymphknoten liefert entscheidende Informationen zur Prognose und ist oft richtungsweisend für adjuvante Therapien. Ein zentrales Beispiel ist die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie bei Brustkrebs: sie identifiziert die ersten, das heißt am stärksten mit dem Tumor verbundenen Lymphknoten und reduziert damit die Notwendigkeit ausgedehnter Lymphabladungen.

Die Entfernung nur des Sentinel-Knotens senkt das Risiko für Lymphödem, Infektionen und Bewegungseinschränkungen im Vergleich zur kompletten nodalen Clearance. Trotzdem führen diese Eingriffe weiterhin zu messbaren Morbiditäten – und die neuen immunologischen Erkenntnisse legen nahe, dass es zusätzliche, zuvor wenig beachtete Langzeitfolgen geben könnte.

Risiken, Nebenwirkungen und die Frage der Immunerhaltung

Lymphknotenentfernungen sind nicht ohne Folgen: Lymphödem, wiederkehrende Infektionen der betroffenen Extremität, sensorische Störungen und chronische Schmerzen sind gut dokumentiert. Zusätzlich könnte das Entfernen immunologisch relevanter Knoten die Reservoirfunktion für tumor-spezifische Lymphozyten schwächen, was in Kombination mit modernen Immuntherapien problematisch sein könnte.

Daher hat die chirurgische Onkologie in den letzten zehn Jahren mehr und mehr minimalinvasive und gezielte Techniken eingeführt. Ziele sind klar: Reduzierung der postoperativen Morbidität, Schonung der lymphatischen Architektur und, potenziell, der immunologischen Kapazität.

Aktuelle Trends: Schonender operieren und Risiken minimieren

Die Entwicklung geht klar in Richtung Individualisierung: Sentinel-Lymphknoten-Biopsie, selektive nodale Dissektion und — wo möglich — bildgebende sowie perkutane Verfahren zur Stadieneinteilung. Solche Strategien sparen Patienten oft eine Operation, die nur diagnostischen und nicht kurativen Mehrwert bieten würde.

- Sentinel-Lymphknoten-Biopsie: reduziert Lymphödem-Risiko, erhält Funktion.

- Selektive Dissektion: entfernt nur hochrisikobehaftete Knoten basierend auf Bildgebung und Mapping.

- Nicht-chirurgische Staging-Methoden: MRT, PET-CT und gezielte Biopsien können in einigen Fällen Operationen ersetzen.

Diese Maßnahmen reduzieren kurzfristige Komplikationen und könnten die langfristige Immunfähigkeit bewahren — ein Aspekt, der zunehmend Bedeutung gewinnt, wenn Patienten Immuncheckpoint-Inhibitoren oder andere immunmodulierende Therapien erhalten.

Wissenschaftliche Entdeckungen mit klinischer Relevanz

Forscher haben innerhalb von Lymphknoten spezifische Zelltypen identifiziert, die als Nischen für tumor-spezifische CD8+ T-Zellen fungieren. Solche Nischen halten die Zellen in Bereitschaft und können bei Bedarf Effektorzellen produzieren, die sich ins Tumorgewebe bewegen. Entfernt man Knoten ohne Unterscheidung, läuft man Gefahr, jene immunologisch wertvollen Kompartimente zu verlieren.

Auf der anderen Seite darf klinische Praxis nicht allein auf präklinischen Daten beruhen. Randomisierte Studien und größere Beobachtungsanalysen sind erforderlich, um den Nutzen konservativer versus ausgedehnter nodaler Eingriffe in der modernen Therapieära zu vergleichen – insbesondere unter Berücksichtigung von Checkpoint-Inhibitoren, CAR-T-Strategien und therapeutischen Impfstoffen.

Für wen könnten konservative Ansätze geeignet sein?

Eine pauschale Antwort gibt es nicht. Entscheidungsfaktoren umfassen Tumortyp und -biologie, klinisches Stadium, Komorbiditäten des Patienten, verfügbare Systemtherapien und die individuelle Präferenz. Beispielsweise könnten Patienten mit frühen Tumoren, niedriger Wahrscheinlichkeit für nodale Metastasen und Zugang zu wirksamen Immuntherapien Kandidaten für minimalinvasive oder node-sparende Ansätze sein.

Expertenmeinung: Chirurgie neu denken

"Chirurgie hat immer das Ziel gehabt, Krankheit zu entfernen und gleichzeitig Funktion zu bewahren", sagt Dr. Maria Alvarez, chirurgische Onkologin und Forscherin im Bereich Krebsimmunologie. "Dieses Gleichgewicht verschiebt sich, während wir verstehen, wie das Immunsystem organisiert ist. Wo möglich, könnten zielgerichtete Ansätze, die Teile des lymphatischen Netzwerks schonen, langfristig bessere Ergebnisse erzielen, weil sie die Kompartimente erhalten, die anti-tumorale T-Zellen produzieren."

Dr. Alvarez betont: "Wir brauchen prospektive klinische Daten, um zu definieren, welche Patienten von konservativen nodalen Strategien profitieren, ohne die Krebsbekämpfung zu gefährden. Die Integration chirurgischer Präzision mit Immuntherapie und zielgerichteter Medikation ist ein vielversprechender Weg zur personalisierten Krebsbehandlung."

Technologische und therapeutische Zukunftsrichtungen

Mehrere Technologien könnten in Zukunft personalisierte nodale Entscheidungen ermöglichen:

- Single-Cell-Sequencing und Spatial Transcriptomics: erlauben die Identifikation aktiver immunologischer Nischen in einzelnen Lymphknoten.

- Fortgeschrittene intraoperative Bildgebung: hilft, metastasenbelastete von immunologisch wichtigen Knoten zu unterscheiden.

- Molekulare Marker im Blut (z. B. zirkulierende Tumor-DNA) kombiniert mit Bildgebung: ermöglichen ein differenziertes Risiko-Profil ohne unnötige Operation.

Parallel dazu entwickeln sich systemische Therapien weiter. Immuntherapien, gezielte Wirkstoffe und therapeutische Impfstoffe können theoretisch verloren gegangene nodale Funktionen kompensieren, indem sie die peripheren T-Zell-Pools rekrutieren oder neue anti-tumorale Gedächtniszellen generieren. Für Patienten mit bereits umfangreicher nodaler Entfernung könnten solche Ansätze besonders relevant werden.

Forschungslücken und notwendige Studien

Wichtigste offene Fragen sind:

- In welchem Ausmaß beeinflusst die Knotenentfernung die klinische Wirksamkeit von Checkpoint-Inhibitoren beim Menschen?

- Welche molekularen Merkmale identifizieren Lymphknoten, die primär immunologische Reservoirs und nicht Metastasenträger sind?

- Wie lassen sich chirurgische Techniken und Systemtherapien optimal kombinieren, um ein Gleichgewicht zwischen oncologischer Sicherheit und Immunerhalt zu erreichen?

Randomisierte, prospektive Studien sowie gut konzipierte Beobachtungsanalysen werden notwendig sein, um diese Fragen zu beantworten. Multizentrische Kooperationen, die chirurgische, onkologische und immunologische Expertise zusammenführen, sind dafür ideal.

Was Patienten wissen sollten

Patienten sollten in die Entscheidung über Lymphknotenentfernungen aktiv eingebunden werden. Wichtige Punkt, die in Gesprächen angesprochen werden sollten:

- Warum wird der Knoten entfernt – Staging, lokale Kontrolle oder beides?

- Welche Risiken bestehen kurzfristig (Infektion, Wundheilung) und langfristig (Lymphödem, Schmerz)?

- Gibt es alternative Staging-Methoden wie bildgebende Verfahren oder Biopsien?

- Wie wirkt sich die Knotenentfernung auf mögliche zukünftige Immuntherapien aus?

Ein interdisziplinäres Team aus Chirurgen, Onkologen, Radiologen und Immunologen kann helfen, die optimale, patientenindividuelle Strategie zu finden.

Die Diskussion um Lymphknotenentfernungen zeigt, wie sehr die Medizin vom starren Paradigma hin zu einer personalisierten, evidenzbasierten Praxis übergeht. Chirurgen und Onkologen stehen vor der Aufgabe, nicht nur Tumormasse zu entfernen, sondern auch das komplexe Ökosystem des Immunsystems zu berücksichtigen — zugunsten besserer, langfristiger Behandlungsergebnisse.

In Zukunft werden präzisere Diagnostik, schonendere Operationstechniken und zielgerichtete Systemtherapien zusammenspielen. Bis dahin bleibt die Entscheidung über Lymphknotenentfernung eine Abwägung: kurzfristige onkologische Sicherheit versus potenzieller Erhalt langfristiger Immunressourcen. Eine offene, evidenzbasierte Aufklärung und individuell abgestimmte Therapiepläne sind der beste Weg für Patienten, die unsichere Grenzen zwischen Chirurgie und Immunologie navigieren.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen