6 Minuten

Neue Perspektive auf Lymphknoten und Krebsoperationen

Neue Forschungsergebnisse vom Peter Doherty Institute for Infection and Immunity legen nahe, dass Lymphknoten nicht nur passive Durchgangsstationen für Immunzellen sind, sondern aktive Ausbildungszentren, die die Anti-Tumor- und Anti-Virus-Immunität formen. Die in Nature Immunology veröffentlichten Studien zeigen, dass Lymphknoten eine spezialisierte Mikroumgebung bieten, die so genannte ‚stammähnliche‘ T-Zellen unterstützt – eine Population von Zellen, die sich ausdehnen, langfristig erhalten bleiben und Vorläufer für potente zytotoxische T-Zellen bilden können, welche Tumore und chronische Virusinfektionen bekämpfen.

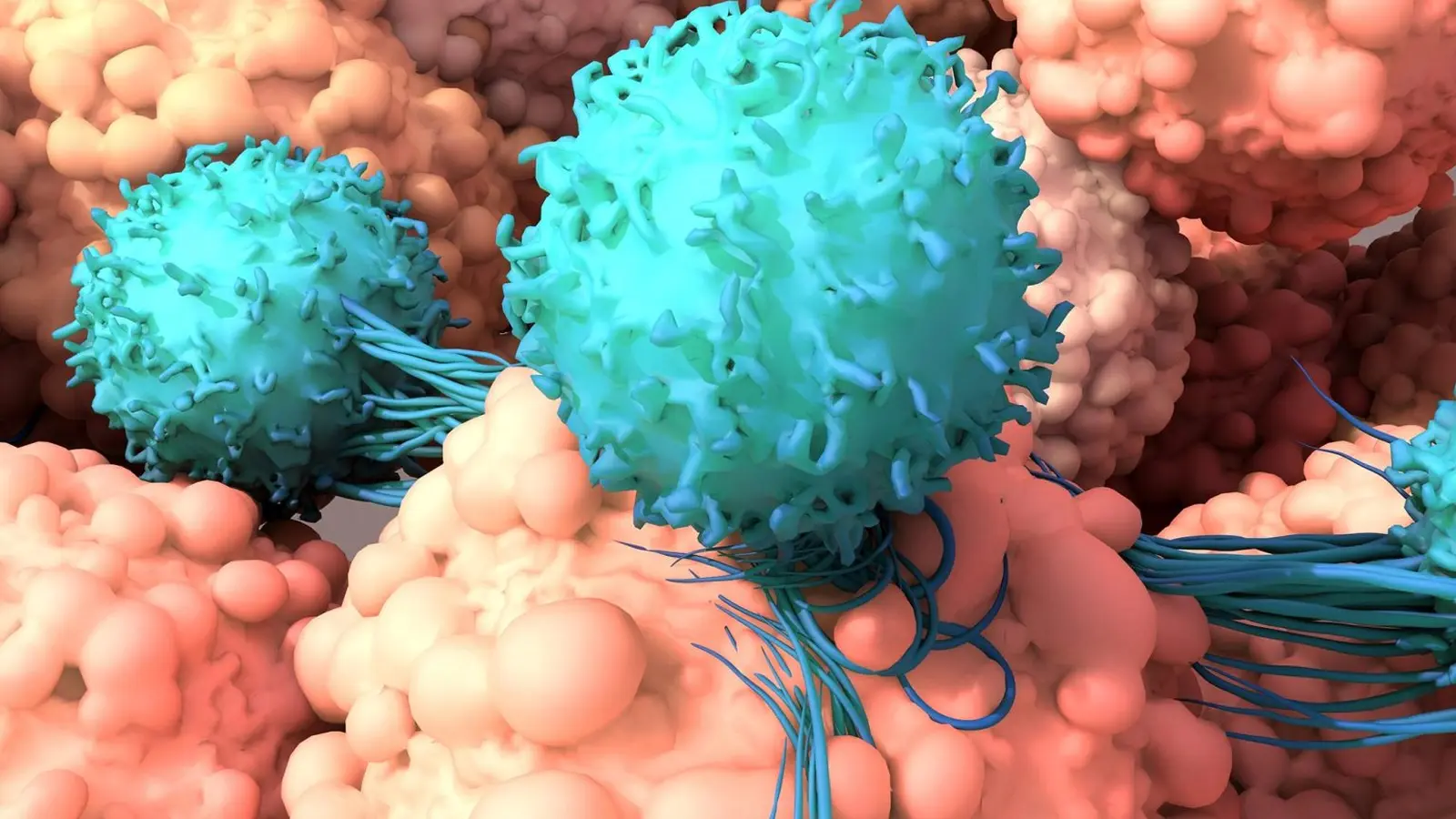

Die neuen Ergebnisse des Doherty Institute offenbaren, wie Lymphknoten als aktive Ausbildungsplätze für Immunzellen fungieren und diese befähigen, Krebs und chronische Infektionen effektiver zu bekämpfen. Credit: Stock

Wissenschaftlicher Hintergrund: Warum Lymphknoten so bedeutend sind

Lymphknoten sind kleine, hochstrukturierte Organe, die entlang des lymphatischen Systems verteilt liegen. Ihre klassische Aufgabe ist das Filtern der Lymphe und die Koordination adaptiver Immunantworten, indem sie antigenpräsentierende Zellen, lösliche Botenstoffe (Zytokine) und T-Zellen an einem Ort zusammenbringen. In der modernen Immunologie wurden vor Kurzem ‚stammähnliche‘ bzw. progenitor-exhausted T-Zellen identifiziert, die als entscheidendes Reservoir dienen, um während langanhaltender Immunreaktionen die erschöpften, aber wirkungsvollen Effektorzellen nachzuliefern. Das Doherty-Team hat nun untersucht, wie sich diese stammähnlichen T-Zellen in Lymphknoten im Vergleich zu anderen sekundären lymphatischen Organen wie Milz verhalten.

In präklinischen Modellen beobachteten die Forscher, dass die Umgebung des Lymphknotens einzigartig darin ist, Überleben und Proliferation dieser stammähnlichen T-Zellen zu unterstützen. Im Gegensatz dazu fehlten Milz und einige andere Organe oft die zellulären und molekularen Signale, die zur Erhaltung dieser Population notwendig sind; das führte zu einer schlechteren Bildung von zytotoxischen T-Zellen. Diese Differenz hat direkte Auswirkungen darauf, wie effektiv Immuntherapien in der Praxis sein können, denn das Vorhandensein eines robusten Vorläuferpools ist entscheidend für nachhaltige Therapieansprechen.

Zentrale Erkenntnisse und klinische Bedeutung

Die wichtigste Erkenntnis lautet, dass Lymphknoten eine ‚permissive Nische‘ schaffen, in der stammähnliche T-Zellen persistieren und sich zu effektiven Killerzellen differenzieren können. Da bei vielen Krebsoperationen die nahe gelegenen Lymphknoten entfernt werden, um die Ausbreitung (Metastasierung) zu reduzieren, könnte dieses weit verbreitete Vorgehen unbeabsichtigt eine wichtige Quelle von T-Zellen eliminieren, die für dauerhafte Ansprechraten auf Immuntherapien notwendig sind. Diese Erkenntnis wirft Fragen zur Balance zwischen onkologischer Sicherheit und langfristiger Immunkompetenz auf.

Was das für die Immuntherapie bedeutet

Wenn chirurgisch möglich, könnte der Erhalt von Lymphknoten die Ansprechraten auf Immun-Checkpoint-Inhibitoren und zelluläre Therapien wie CAR-T-Zellen verbessern, indem das Reservoir stammähnlicher T-Zellen erhalten bleibt. Die Studien identifizieren außerdem molekulare Signale und zelluläre Interaktionen, die diese Vorläuferzellen regulieren – Wissen, das genutzt werden könnte, um Medikamente oder Wirkstoffabgabesysteme zu entwickeln, die die Funktion des Lymphknotens stärken oder seine unterstützenden Signale nachahmen. Denkbar sind Strategien, die lokal Zytokine liefern, die homöostatische Signale verstärken, oder die spezialisierten stromalen Nischenzellen im Lymphknoten gezielt stimulieren.

Professor Axel Kallies, Laborleiter am Doherty Institute und Senior-Autor der Studien, fasste die Bedeutung so zusammen: ‚Unsere Arbeit rückt Lymphknoten in die Rolle aktiver Ausbilder von T-Zellen. Die chirurgische Entfernung dieser immunologischen Zentren könnte die Fähigkeit des Körpers mindern, nachhaltige Anti-Tumor-Antworten zu generieren.‘ Dr. Carlson Tsui, Erstautor einer der Publikationen, ergänzte, dass die identifizierten molekularen Signalwege als Vorlage für die Entwicklung neuer Immuntherapien dienen könnten, die gezielt diese Vorläuferpopulationen stärken.

Vom Labor zum Patienten: Translation und Einschränkungen

Die vorliegenden Studien basieren auf Tiermodellen, weshalb eine klinische Validierung am Menschen unerlässlich ist, bevor operative Standards verändert werden. Das Forschungsteam arbeitet in Kooperation mit klinischen Partnern daran, die Funktion von Lymphknoten bei Patienten zu untersuchen, die Checkpoint-Inhibitoren erhalten – insbesondere bei Melanomen, wo diese Behandlungen bereits eine zentrale Rolle spielen. Professor Shahneen Sandhu vom Peter MacCallum Cancer Centre betonte, dass die Integration von präklinischen Daten mit gut charakterisierten klinischen Proben entscheidend sei, um diese Erkenntnisse in operative Leitlinien oder therapeutische Empfehlungen zu übersetzen.

Mögliche klinische Anwendungen, die aus dieser Arbeit hervorgehen, umfassen die Überarbeitung von Indikationen zur Sentinel-Lymphknotenbiopsie und eine vorsichtigere Abwägung unnötiger Lymphknotenentfernungen. Darüber hinaus eröffnen sich therapeutische Ansätze wie lymphknoten‑gezielte Adjuvantien, lokal applizierte Zytokintherapien zur Wiederherstellung oder Stabilisierung der unterstützenden Nische sowie nanopartikelbasierte Impfstoffe, die stimulierende Signale direkt in Lymphknoten abliefern. Weitere Translationalprojekte zielen darauf ab, Arzneimittelkombinationen zu entwickeln, die selektiv die Erhaltung stammähnlicher T-Zellen fördern, ohne dabei die Tumorkontrolle zu beeinträchtigen. Diese Ansätze erfordern jedoch sorgfältige präklinische Sicherheitsprüfungen und gut konzipierte klinische Studien, um Nutzen und Risiken abzuwägen.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

„Diese Forschung erinnert eindringlich daran, dass das Tumormikromilieu nicht an der Grenze des Tumors endet“, sagte Dr. Mira Patel, eine translational arbeitende Immuno-Onkologin mit Erfahrung in zellulären Therapien (fiktiv). „Das Bewahren oder therapeutische Verstärken der Lymphknotenfunktion könnte eine praktisch umsetzbare Maßnahme sein, um die Zahl der Patienten zu erhöhen, die von Checkpoint-Inhibitoren und CAR-T-Behandlungen profitieren.“ Ihr Kommentar unterstreicht das Potenzial, chirurgische Praxis und immunbasierte Therapien gezielt aufeinander abzustimmen, um bessere, länger anhaltende Ergebnisse zu erzielen. Zudem weist er auf die Notwendigkeit hin, intraoperative Entscheidungsprozesse, Pathologiebefunde und postoperative Therapiepläne enger zu verknüpfen.

Fazit

Die Ergebnisse des Doherty Institute identifizieren Lymphknoten als zentrale Trainingsorte des Immunsystems, die stammähnliche T-Zellen erhalten und damit eine wichtige Grundlage effektiver Anti-Tumor-Immunität bilden. Sollte sich dieses mechanistische Bild in klinischen Studien am Menschen bestätigen, könnten sich daraus weitreichende Konsequenzen für chirurgische Strategien bei Krebspatienten und für die Entwicklung neuer Therapieansätze ergeben, die gezielt die Biologie von Lymphknoten adressieren. Zukünftige Forschung muss diese Mechanismen in humanem Gewebe bestätigen, geeignete Biomarker zur Funktionalität von Lymphknoten entwickeln und Interventionen entwerfen, die die Lymphknotennische bewahren oder rekonstituieren, ohne die onkologische Sicherheit zu gefährden. Insgesamt eröffnet die Arbeit Perspektiven für eine präzisere Integration chirurgischer Entscheidungen, immunologischer Biomarker und gezielter therapeutischer Maßnahmen, um die Wirksamkeit von Immuntherapien nachhaltig zu steigern.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen