8 Minuten

Ein freifliegender Planet namens Cha 1107-7626 durchläuft derzeit eine dramatische Wachstumsphase: Beobachtungen zeigen, wie er Gas und Staub seiner Scheibe mit einer Rate verschlingt, die astronomisch gesprochen atemberaubend ist. Dieses Ereignis liefert neue Hinweise darauf, dass manche planetenmasse Objekte eher wie Sterne entstehen könnten als durch klassische Planetenbildung in einem Sternsystem.

Ein Rekordsturm aus Materie: wie schnell ist die Akkretion?

Die Messungen deuten auf eine Masseaufnahmerate von grob sechs Milliarden Tonnen pro Sekunde hin. Zur Orientierung: das entspricht einer Rate, bei der in kurzer Zeit eine beachtliche Menge Materie auf das Objekt einströmt und dabei enorme Energiemengen freigesetzt werden. Cha 1107-7626 liegt etwa 620 Lichtjahre entfernt im Sternbild Chamäleon und hat eine geschätzte Masse zwischen fünf und zehn Jupiter-Massen. Für ein Objekt dieser Größe ist die gemessene Akkretionsrate beispiellos und macht die Beobachtung zu einem der eindrücklichsten Fälle schnellen planetaren Wachstums, die bisher aufgezeichnet wurden.

Wie die Entdeckung gelang: Instrumente und Beobachtungsstrategie

Die Grundlage der Entdeckung bilden spektroskopische Aufnahmen des Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (ESO VLT) in Chile. Das Forschungsteam nutzte das X-shooter-Spektrograf, um eine plötzlich einsetzende Aufhellung und die typischen Spektrallinien der Akkretion nachzuweisen. Ergänzend wurden Archivdaten des Instruments SINFONI und Infrarotbeiträge des James Webb Space Telescope (JWST) herangezogen. Die Kombination mehrerer Wellenlängen erlaubte es, sowohl Veränderungen in der Chemie der Scheibe als auch die Dynamik des Zuflusses detailliert nachzuverfolgen.

Spektroskopie ist hier der Schlüssel: sie enthüllt physikalische Bedingungen des einfallenden Materials. Linienprofile, ein Überschuss im Kontinuum und molekulare Signaturen geben Aufschluss über Geschwindigkeit, Temperatur und Kanalisation des Zuflusses. Zwischen Anfang 2025 und August 2025 verzeichnete das Team einen rasanten Anstieg der Akkretionsrate — etwa das Achtfache gegenüber einigen Monaten zuvor — mit dem jetzt berichteten Spitzenwert. Für ein Objekt in planetarer Masseklasse sind solche Bursts extrem ungewöhnlich.

Was der Ausbruch über Entstehungswege verrät

Akkretionsausbrüche kennt man gut von jungen Sternen: Gravitationsinstabilitäten, Scheibenfragmentation und magnetische Prozesse können Material aus einer protostellaren Scheibe schubweise auf das Zentrum transportieren. Dass Cha 1107-7626 ein derartiges Verhalten zeigt, legt nahe, dass zumindest einige frei bewegliche, planetenähnliche Objekte durch ähnliche Mechanismen entstehen könnten wie sehr niedrige Massensonnen.

Der Astronom Aleks Scholz von der University of St Andrews bringt es auf den Punkt: Handelt es sich bei Rogue-Planeten um das untere Ende der Sternentstehung oder um Planeten, die aus ihren Heimatsystemen herausgeschleudert wurden? Die beobachtete, sternähnliche Akkretion stärkt die Theorie, dass direkter Kollaps und anschließende episodische Massenzufuhr ein realistischer Entstehungspfad sind.

Chemische Veränderungen in der Scheibe: ein Wasserdampf-Signal

Ein besonders bemerkenswerter Befund war das Auftreten von Wasserdampf-Linien im Spektrum während des Akkretionsausbruchs. Vor dem Ereignis fehlten diese Signale, sie traten erst während des Ausbruchs auf. Solche transienten Chemieänderungen kennt man von Ausbrüchen junger Sterne: Hitze und Schockprozesse lösen Moleküle von Stauboberflächen und erzeugen kurzlebige Signaturen in der Scheibenchemie. Dass ein planetenmassiges Objekt eine ähnliche Reaktion zeigt, deutet darauf hin, dass Scheiben um diese Körper schnelle physikalische und chemische Evolutionen durchlaufen können.

Magnetfelder als unsichtbare Hand: Wie Material geleitet wird

Ein weiteres überraschendes Ergebnis ist der Hinweis darauf, dass Magnetfelder am Materialtransport beteiligt sein könnten. Bei klassischen T-Tauri-Sternen ist magnetisches Trichter-Akkretieren gut dokumentiert: Feldlinien leiten Gas in hohen Geschwindigkeiten auf kleine Regionen der Oberfläche, wo helle Hotspots entstehen. Spektrale Signaturen, die auf hohe Einfallgeschwindigkeiten und kanalisierten Zufluss hinweisen, sprechen auch bei Cha 1107-7626 für eine magnetische Steuerung.

Wäre dies bestätigt, würde sich die Grenze zwischen Planet und Stern in frühen Entwicklungsphasen weiter verwischen. Dann existiert eher ein Kontinuum der Entstehungs- und Evolutionsprozesse über eine breite Massenskala hinweg, statt zwei strikt getrennte Kanäle.

Technikblick: welche Spektrallinien und Indikatoren wichtig sind

- Hydrogen-Balmer- und Paschen-Linien: typische Tracer für hohe Akkretionsraten und Hitze in Akkretionsströmen.

- Molekulare Linien wie H2O und CO: zeigen Temperatur-, Dichte- und chemische Veränderungen in der inneren Scheibe.

- Linienspektren mit breiten, gedoppelten Profilen: deuten auf schnelle Rotations- und Einfallbewegungen hin.

- Zeeman-Splitting und polarisationsbasierte Indikatoren: liefern Hinweise auf magnetische Feldstärken.

Folgen für Studien zur Population freier Planeten

Freifliegende Planeten sind sehr lichtschwach und daher schwer aufzuspüren. Die Entdeckung von Cha 1107-7626 hing nicht nur von der hohen Empfindlichkeit moderner Spektrographen ab, sondern auch von günstigem Timing: ein Akkretionsausbruch hebt die Helligkeit vorübergehend deutlich an und macht ansonsten kaum sichtbare Objekte detektierbar.

Zukünftige Großteleskope werden hier einen Quantensprung bringen. Das Extremely Large Telescope (ELT) der ESO mit seinem 39-Meter-Spiegeldurchmesser wird es ermöglichen, noch schwächere, isolierte planetare Massenobjekte zu entdecken und detailliert zu charakterisieren. Hochauflösende Spektroskopie kombiniert mit adaptiver Optik wird erlauben, Akkretions-Tracer, magnetische Indikatoren und Scheibenchemie für eine größere Stichprobe zu untersuchen — ein entscheidender Schritt, um statistisch zu prüfen, wie häufig Cha-ähnliche Ereignisse sind.

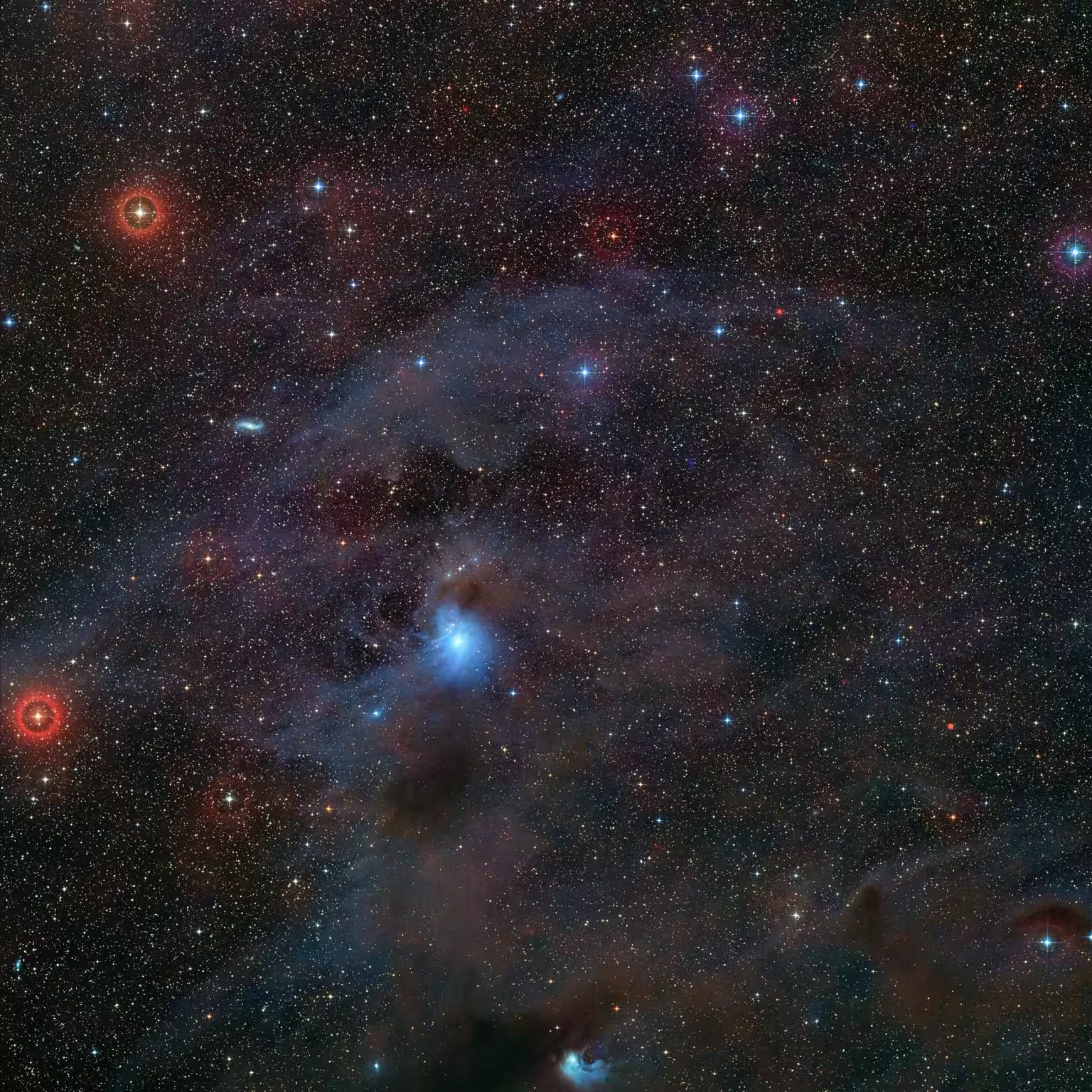

Dieses Infrarotbild, aufgenommen mit dem Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) der ESO, zeigt die Position des freifliegenden Planeten Cha 1107-7626. Im Bild erscheint das Objekt als kleiner Punkt in der Bildmitte. Credit: ESO/Meingast et al.

Statements von Fachleuten: Bedeutung für Forschung und Klassifikation

Dr. Maya Patel, Astrophysikerin am Institute for Exoplanetary Science, fasst die Relevanz prägnant zusammen: 'Ein planetenmassiges Objekt zu finden, das sich wie ein junger Stern verhält, verändert unsere Herangehensweise bei der Klassifikation substellarer Körper.' Sie ergänzt, dass episodische Akkretion und magnetische Prozesse offenbar bis hinunter zu sehr niedrigen Massen wirken und dass zukünftige Instrumente zeigen werden, ob Cha 1107-7626 typisch ist oder ein Extremfall.

Warum diese Beobachtung Modelle herausfordert

Theoretische Modelle der Objektentstehung müssen jetzt drei Aspekte abdecken: erstens die Möglichkeit sehr schneller, burstartiger Akkretion bei planetarer Masse; zweitens die Bildung und Wirkung relativ starker Magnetfelder in Körpern mit nur wenigen Jupiter-Massen; und drittens kurzlebige chemische Veränderungen in den umgebenden Scheiben, etwa die kurzfristige Freisetzung von Wasserdampf durch Erhitzung und Schockprozesse. Das Zusammenspiel dieser Effekte spricht für eine hybride Perspektive: Manche frei wandernden, planetenähnlichen Objekte könnten durch skalierten Sternentstehungsprozess entstanden sein, andere wiederum innerhalb von Planetensystemen geformt und später ausgestoßen worden sein.

Was bleibt offen und welche Beobachtungen fehlen noch?

Trotz der umfassenden Datensammlung bleiben Fragen offen: Wie häufig sind solche Akkretionsausbrüche bei planetaren Massenobjekten? Wie lang dauern sie, und wie viel Masse tragen einzelne Bursts tatsächlich bei? Können wir verlässliche magnetische Feldstärken messen, die das Trichter-Akkretieren bestätigen? Um diese Fragen zu beantworten, sind Langzeit-Monitoring, zeitaufgelöste Spektroskopie und polarimetrische Messungen nötig.

Außerdem wäre eine detaillierte Modellierung der Scheibenstruktur rund um Cha 1107-7626 hilfreich, um zu verstehen, ob die Akkretion durch Scheibeninstabilitäten, Wechselwirkung mit einem unsichtbaren Begleiter oder durch andere Prozesse ausgelöst wurde. Höhere räumliche Auflösung könnte solche Szenarien unterscheiden.

Dieses Bild im sichtbaren Licht aus der Digitized Sky Survey 2 zeigt die Position von Cha 1107-7626. Das Objekt selbst ist auf dieser Aufnahme nicht sichtbar, liegt aber genau in der Bildmitte. Credit: ESO/Digitized Sky Survey 2.

Blick nach vorn: was die nächsten Jahre bringen könnten

Mit dem operationalen Beginn von Instrumenten wie dem ELT und der weiteren Auswertung von JWST-Daten können Astronomen eine größere Anzahl frei fliegender planetarer Massenobjekte finden und für jeden Fall prüfen, ob ähnliche Akkretionsphasen auftreten. Eine systematische Suche nach kurzzeitigen Helligkeitsausbrüchen in jungen Sternhaufen und dunklen Molekülwolken könnte weitere Ereignisse dieser Art aufdecken.

Die Kombination aus Empfindlichkeit, räumlicher Auflösung und zeitlicher Abdeckung wird darüber entscheiden, ob Cha 1107-7626 eine seltene Kuriosität bleibt oder Teil einer bislang unterschätzten Population von Objekten ist, die auf sternähnliche Weise entstehen und wachsen.

Insgesamt liefert die Beobachtung einen seltenen Einblick in extreme planetare Wachstumsprozesse: die Rekordakkretion, Hinweise auf magnetisch gesteuertes Zufließen und die temporäre Freisetzung von Wasserdampf in der Scheibe weisen darauf hin, dass die Grenzen zwischen Stern- und Planetenentstehung in der Praxis fließender sind als oft angenommen. Weitere mehrwellige Beobachtungen und die neue Generation von Großteleskopen werden entscheidend sein, um diese Entdeckung in einen breiteren Kontext der kosmischen Bildungsgeschichte einzuordnen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen