8 Minuten

Forscher haben winzige Plastikpartikel — sogenannte Nanoplastikpartikel — im menschlichen Gehirn nachgewiesen, und dieser Befund verändert die wissenschaftliche Sicht auf Demenzerkrankungen. Erste Daten deuten darauf hin, dass diese Schadstoffe bei Menschen mit kognivitem Abbau häufiger vorkommen, was zu einer Neubewertung der biologischen Mechanismen hinter Alzheimer, vaskulärer Demenz und anderen neurodegenerativen Erkrankungen führt. Die Entdeckung verstärkt die Diskussion um Umwelteinflüsse, Mikroplastik-Exposition und mögliche Zusammenhänge mit Gehirnalterung und neurodegeneration.

Warum diese Entdeckung wichtig ist

Seit Jahrzehnten konzentriert sich die Demenzforschung vor allem auf charakteristische Proteine wie Amyloid-beta und Tau, auf Gefäßschäden im Gehirn sowie auf genetische Risikofaktoren. Der Nachweis, dass Plastikpartikel bis in das Gehirngewebe vordringen können, führt nun eine zusätzliche Variable ein, die biologische Modelle und Präventionsstrategien ergänzen könnte. Leitende Forschende bezeichnen Nanoplastik als „neuen Akteur" in der Hirnpathologie. Vorläufige Vergleiche zeigen höhere Konzentrationen dieser Partikel bei Menschen mit diagnostizierter Demenz als bei kognitiv normalen Kontrollpersonen.

Diese Korrelation beweist noch keinen kausalen Zusammenhang, wirft aber mehrere dringende Fragen auf: Tragen Nanoplastikpartikel aktiv zur Neurodegeneration bei, indem sie entzündliche Prozesse, Gefäßintegrität oder zellulären Stress fördern, oder sind sie vielmehr eine Folge bereits bestehender Gewebeschäden und einer gestörten Barrierefunktion? Für Forscher ist es wichtig, zwischen Korrelation und Kausalität zu unterscheiden und dabei epidemiologische, pathologische und experimentelle Daten zusammenzuführen.

Aus Sicht der öffentlichen Gesundheit könnte die Präsenz von Nanoplastik im Gehirn weitreichende Konsequenzen haben — von veränderten Umweltstandards über neue Biomarker für Exposition bis hin zu Präventionsmaßnahmen im klinischen Alltag. Die Entdeckung fordert Policymaker, Wissenschaftlerinnen und Klinikteams gleichermaßen heraus, weil sie interdisziplinäre Antworten erfordert, die Umweltmedizin, Toxikologie, Neurologie und Pathologie verbinden.

Was die Wissenschaft bisher sagt

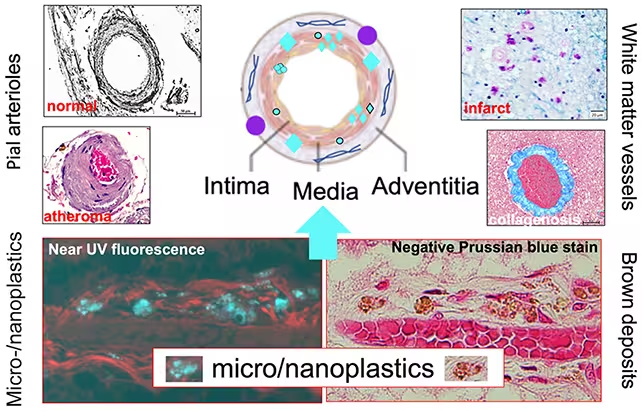

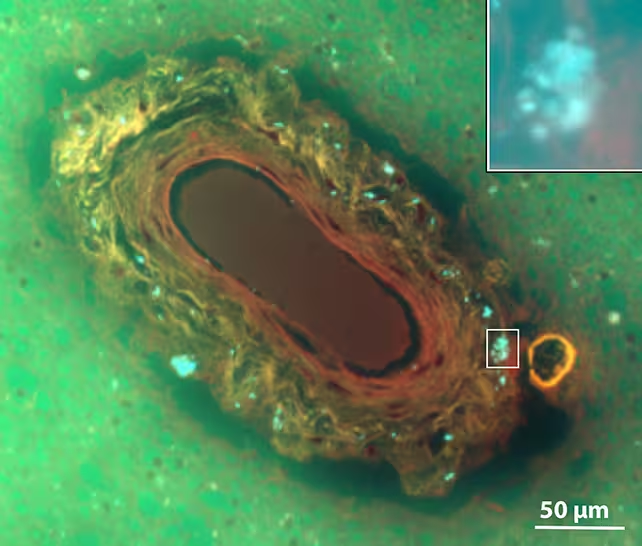

Nanoplastik entsteht überwiegend durch den Zerfall größerer Kunststoffteile, durch Abrieb (z. B. Reifenabrieb), durch industrielle Emissionen und durch die Fragmentierung von Mikroplastik in der Umwelt. Diese Partikel können sehr klein sein — im Nanometerbereich — und sich deshalb anders verhalten als größere Partikel. Untersuchungen zeigen, dass solche Fragmente im Körper zirkulieren, biologische Barrieren überwinden und — laut aktuellen pathologischen Untersuchungsberichten — in Hirngewebe akkumulieren können.

Methoden zur Identifikation und Charakterisierung von Nanoplastik im Gewebe umfassen hochauflösende Mikro- und Spektroskopietechniken (z. B. Raman-Mikrospektroskopie), Elektronenmikroskopie und thermische Analyseverfahren wie Pyrolyse-GC/MS. Diese Analysen sind technisch anspruchsvoll und erfordern strenge Kontaminationskontrollen, weil Plastik überall vorhanden ist. Trotz methodischer Hürden ähneln Berichte in mehreren Gruppen: Nanoplastik wird in unterschiedlicher Häufigkeit und in verschiedenen Partikelgrößen in Gehirnproben gefunden.

Forschende beobachten Muster: Höhere Partikellasten scheinen mit bestimmten Demenzsubtypen und mit einer stärkeren Krankheitsausprägung zu korrelieren. Das bedeutet nicht automatisch, dass Nanoplastik die primäre Ursache ist — vielmehr könnte es ein Mitwirkender oder ein Biomarker für andere schädigende Prozesse sein. Mögliche biologische Mechanismen, durch die Nanoplastik die neuronale Gesundheit beeinflussen könnte, beinhalten:

- Entzündungsaktivierung: Partikel können Mikroglia und Astrozyten aktivieren, chronische Neuroinflammation fördern und so neuronale Funktion beeinträchtigen.

- Gefäßschädigung: Nanoplastik könnte die Blut-Hirn-Schranke (BHS) stören oder Endothelzellen schädigen, was die vaskuläre Integrität mindert und mikrovaskuläre Pathologien begünstigt.

- Oxidativer Stress: Reaktive Sauerstoffspezies (ROS) und mitochondriale Dysfunktion können durch Partikel-induzierte Stressreaktionen verstärkt werden.

- Proteinaggregation: Indirekte Effekte auf Proteostase könnten dieAggregation von Amyloid-beta oder Tau begünstigen.

- Transportweg-Interferenzen: Nanopartikel könnten intra- oder extrazelluläre Transportprozesse stören und zelluläre Homöostase beeinflussen.

Zusätzlich ist denkbar, dass Nanoplastik als Träger für andere Umweltgifte dient (z. B. persistent organische Schadstoffe), die an deren Oberfläche adsorbiert sind und so gemeinsam in das Gehirn gelangen. Dieses Zusammenspiel von Partikelexposition und chemischer Belastung könnte komplexe und synergistische Effekte auslösen, die über die Wirkung einzelner Faktoren hinausgehen.

Wichtig ist, dass vorhandene Studien derzeit meist klein sind, oft Querschnittsuntersuchungen oder Fallserien. Um robuste Schlussfolgerungen zu ziehen, sind größere, prospektive Kohortenstudien, standardisierte Nachweismethoden und experimentelle Modelle (Tier- und Zellkulturstudien) notwendig, die Dosis-Wirkungs-Beziehungen, Eintrittspfade und zeitliche Dynamiken untersuchen.

Vaskuläre Demenz wird neu betrachtet

Die vaskulären Beiträge zur kognitiven Beeinträchtigung sind seit dem späten 19. Jahrhundert bekannt: Gefäßverschlüsse, Mikroinfarkte und chronische muskuloskelettale Veränderungen können Gedächtnis und Exekutivfunktionen beeinträchtigen. Moderne Diagnoseverfahren haben in den letzten Jahrzehnten jedoch oft den Fokus auf neurodegenerative Marker gelegt, was dazu führte, dass vaskuläre Aspekte weniger im Mittelpunkt standen.

Der Nachweis von Nanoplastik im Gehirn eröffnet nun einen neuen Rahmen, um verschiedene Demenztypen vergleichend zu betrachten und zu fragen, weshalb manche Patientengruppen anfälliger für vaskuläre Hirnschädigungen sind. Es ist denkbar, dass Nanoplastik über endothelialen Stress, proinflammatorische Signale oder direkte mechanische Effekte die Mikrovasculatur destabilisiert und so vaskulär bedingte kognitive Symptome verstärkt. Diese Perspektive könnte erklären, warum vaskuläre und neurodegenerative Pathologien häufig koexistieren und wie Umweltfaktoren zur Multikausalität von Demenz beitragen.

Die Neubewertung der vaskulären Demenz hat praktische Konsequenzen: Screening auf vaskuläre Risikofaktoren, bessere Kontrolle von Blutdruck und Diabetes, sowie Überlegungen zur Reduktion von Umweltbelastungen könnten integrativ als Präventionsmaßnahmen betrachtet werden. Kliniker sollten künftig die Umweltanamnese und mögliche Expositionsquellen stärker in die Risikobewertung einbeziehen.

Folgen für Forschung und öffentliche Gesundheit

Falls Nanoplastik eine aktive Rolle in der Neurodegeneration spielt, wären die Auswirkungen weitreichend: Präventionsstrategien, Gesetzgebung zu Kunststoffen, industrielle Emissionskontrollen sowie klinische Ansätze zur Demenzdiagnostik und -therapie müssten möglicherweise angepasst werden. Zu den relevanten Handlungsfeldern gehören:

- Forschung: Größere Studien zur Kartierung von Partikeltypen, Größenverteilungen, möglichen Eintrittspforten (Lunge, Gastrointestinaltrakt, periphere Nerven) und ihren biologischen Effekten sind erforderlich. Interdisziplinäre Forschungsteams, die Pathologie, Toxikologie, Neurologie und Umweltwissenschaften verknüpfen, sind besonders wichtig.

- Überwachung und Regulation: Umwelt- und Verbraucherschutzbehörden könnten strengere Grenzwerte, bessere Produktkennzeichnungen und nachhaltigere Materialalternativen fördern.

- Öffentliche Gesundheit: Informationskampagnen zur Minimierung von Exposition (z. B. Verringerung von Plastikverbrauch, Vermeidung belasteter Nahrungsmittel, Schutz vor inhalativer Exposition) könnten sinnvoll sein, auch wenn konkrete Empfehlungen noch auf belastbarere Daten warten müssen.

- Klinische Praxis: Die Entwicklung von Biomarkern für Nanoplastik-Exposition und -Effekt (z. B. in Blut, Liquor, oder Bildgebung) würde die Risikostratifizierung und Nachverfolgung ermöglichen.

Aktuelle Forschungsanträge und Laborprogramme tendieren dazu, mehrere dieser Felder gleichzeitig anzugehen. Bereits heute sind toxikologische Studien in Zelllinien und Tiermodellen im Gange, um Mechanismen wie Entzündung, BBB-Permeabilität und neuronale Dysfunktion zu untersuchen. Epidemiologische Studien erweitern Probenbanken um systematische Probenahmen, bei denen Kontaminationskontrolle und analytische Sensitivität oberste Priorität haben.

Auf politischer Ebene könnten Erkenntnisse über gesundheitliche Konsequenzen von Nanoplastik Druck auf Regulierungsbehörden erhöhen, etwa im Hinblick auf Einwegkunststoffe, Mikrobeads, Textilfasern und Reifenabrieb. Auf gesellschaftlicher Ebene wecken diese Erkenntnisse Interesse an kreislaufwirtschaftlichen Lösungen, nachhaltiger Materialentwicklung und innovationsfördernden Substituten für problematische Kunststoffe.

Wie geht es weiter

Zukünftige Forschungsschritte werden darauf abzielen, folgende Fragen zu beantworten: Senkt eine Reduktion der Umweltbelastung die Partikellast im Gehirn? Lassen sich therapeutische Interventionen entwickeln, die partikelbedingte Schäden mindern oder reparieren? Welche Expositionswege sind am wichtigsten (Inhalation, orale Aufnahme, transkutane Aufnahme) und welche Populationen sind besonders gefährdet (ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, beruflich exponierte Gruppen)?

Konkrete Forschungsempfehlungen umfassen:

- Prospektive Kohortenstudien mit langer Nachbeobachtungszeit, um zeitliche Zusammenhänge und Dosis-Wirkungs-Beziehungen zu klären.

- Standardisierung analytischer Verfahren zur Identifikation und Quantifizierung von Nanoplastik in biologischen Proben, inklusive Validierungsprotokollen zur Vermeidung von Kontamination.

- Mechanistische Studien in vitro und in vivo, die zelluläre Signalkaskaden, Immunantworten und vaskuläre Effekte untersuchen.

- Interventionsstudien, um die Wirksamkeit von Expositionsverringerung (z. B. veränderte Ernährung, Luftreinigung, Arbeitsplatzschutz) auf biologische Marker zu prüfen.

Parallel zu diesen wissenschaftlichen Anstrengungen sind Bildungs- und Präventionsmaßnahmen sinnvoll. Verbraucherinnen und Verbraucher können bereits heute Maßnahmen zur Reduktion ihrer persönlichen Plastikexposition ergreifen: Verzicht auf Einwegkunststoffe, Auswahl von Produkten mit geringer Mikroplastikfreisetzung, Vermeidung stark verarbeiteter Lebensmittelverpackungen sowie Belüftung und Luftfilter in belasteten Umgebungen. Auf Populationsebene helfen politische Maßnahmen, infrastrukturelle Veränderungen und Industrieinnovationen langfristig, die Gesamtbelastung zu senken.

Zusammenfassend ist die Entdeckung von Nanoplastik im menschlichen Gehirn ein bedeutender, wenn auch noch nicht abschließend interpretierter Befund. Sie erweitert das Forschungsfeld der Demenzursachen und eröffnet neue Fragen, die sorgfältige, methodisch robuste Untersuchungen erfordern. Die Verbindung von Umwelttoxikologie und Neurowissenschaften könnte neue Präventions- und Therapiestrategien hervorbringen und das Verständnis für die biologische Vielfalt von Demenzerkrankungen vertiefen.

Für Forschende, Kliniker und Entscheidungsträger bedeutet dies: jetzt handeln, indem die Forschung ausgebaut wird, robuste Nachweismethoden etabliert werden und gesundheitspolitische Maßnahmen vorbereitet werden, um mögliche Risiken durch Nanoplastik zu mindern. Nur durch koordinierte, interdisziplinäre Arbeit lässt sich das komplexe Zusammenspiel von Umweltfaktoren, vaskulärer Gesundheit und neurodegenerativen Prozessen aufklären.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen