6 Minuten

Ingenieure entwickeln ein künstliches Neuron, das die elektrische Sprache des Gehirns spricht

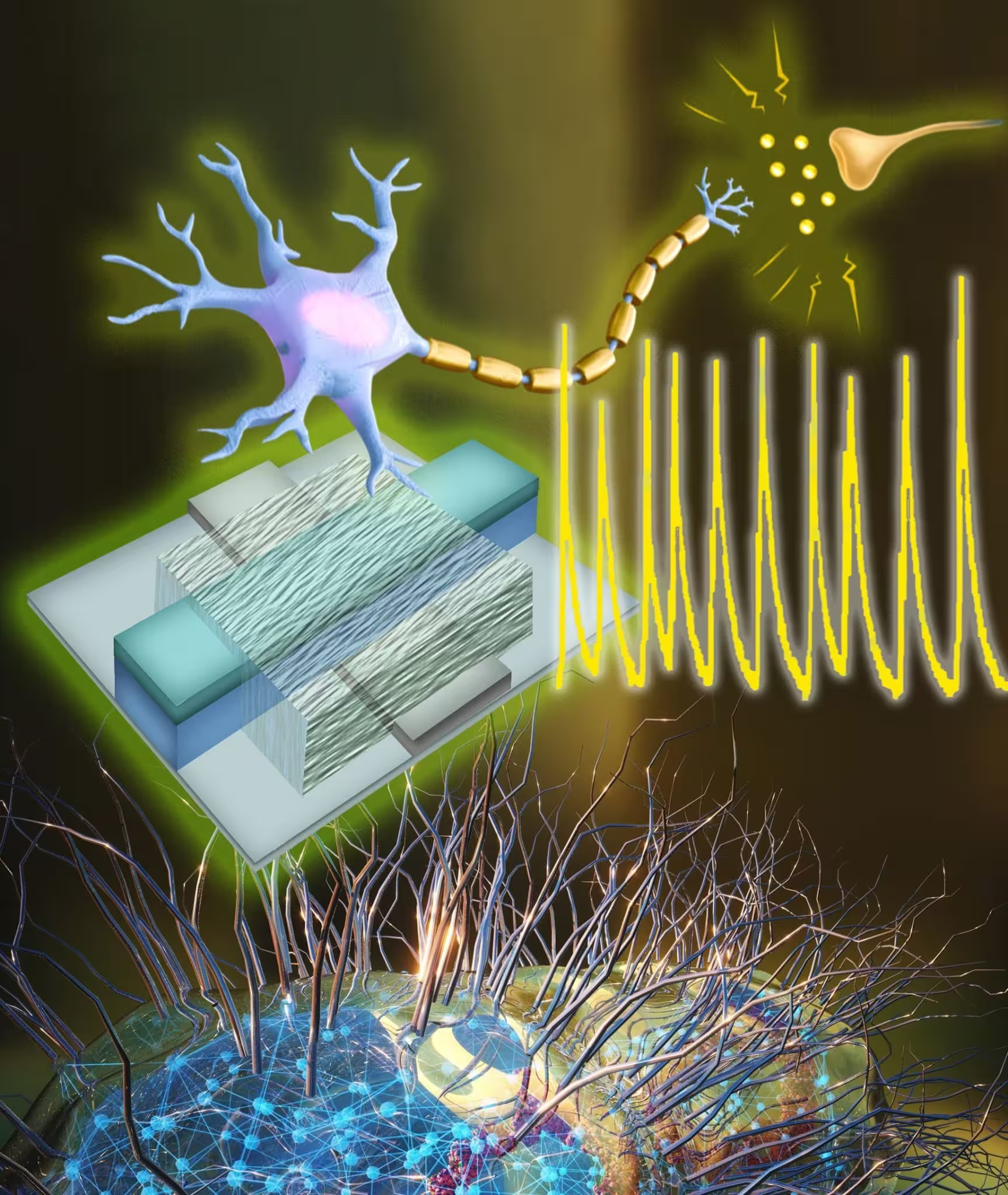

Forscher an der University of Massachusetts Amherst haben ein künstliches Neuron aus Protein-Nanodrähten entwickelt, das mit Spannungen arbeitet, die mit denen biologischer Neuronen vergleichbar sind. Das Bauelement basiert auf Proteinfilamenten, die von dem elektrizitätsproduzierenden Bakterium Geobacter sulfurreducens synthetisiert werden, und registriert Signale bei etwa 0,1 Volt – also im gleichen Spannungsbereich wie menschliche Nervenzellen. Diese Betriebsspannung im niedrigen Bereich eröffnet Möglichkeiten für energieeffiziente neuromorphe Rechenarchitekturen und direkte elektronische Schnittstellen zu lebendem Gewebe.

Wissenschaftlicher Hintergrund und technische Details

Biologische Neurone übertragen Informationen über sehr kleine Spannungsänderungen an ihren Membranen. Typische kognitive Prozesse des Menschen laufen mit einer erstaunlich geringen Leistungsaufnahme von rund 20 Watt ab, ein starker Kontrast zu vielen modernen KI-Systemen, die Größenordnungen mehr Energie benötigen. Seit langem arbeiten Ingenieure daran, künstliche Neurone zu entwickeln, die biologische Funktionen nachahmen, um Rechner zu bauen, die sowohl energieeffizienter sind als herkömmliche Systeme als auch besser mit lebenden Systemen kommunizieren können.

Frühere Implementierungen künstlicher Neurone arbeiteten meist mit deutlich höheren Spannungen und verbrauchten daher wesentlich mehr Energie. Jun Yao, außerordentlicher Professor für Elektro- und Computertechnik an der UMass Amherst und leitender Autor der Veröffentlichung, erklärt, dass frühere Entwürfe ungefähr das Zehnfache der Spannung und bis zu hundertmal mehr Leistung benötigten als das neue Protein-Nanodraht-Neuron. Der Betrieb nahe 0,1 V macht diese Geräte kompatibler mit lebendem Nervengewebe und reduziert die Schaltungs-Komplexität, weil große Verstärkerstufen entfallen können.

Das Kernmaterial besteht aus einem Protein-Nanodraht, der aus Geobacter sulfurreducens gewonnen wird – einem Bakterium, das leitfähige Proteinfilamente bildet. Das UMass-Team hat diese biologischen Nanodrähte bereits zuvor in verschiedenen Niedrigenergie-Anwendungen eingesetzt: in Biosensoren mit geringem Strombedarf, in schwitzbetriebenen Biofilmen für Wearables und in Vorrichtungen zur Stromgewinnung aus der Umgebungsluft. Im aktuellen Projekt bilden die Protein-Nanodrähte das aktive Element eines synthetischen Neurons, das Spannungsimpulse im biologischen Bereich sowohl empfangen als auch aussenden kann.

Wesentliche Erkenntnisse und Bedeutung

Der Erstautor Shuai Fu, Doktorand in Elektro- und Computertechnik, hob die Effizienzvorteile hervor: „Unser Gehirn verarbeitet eine enorme Menge an Daten, nutzt dabei aber sehr wenig Energie“, sagte er und stellte dies dem hohen Energiebedarf großer Sprachmodelle gegenüber. Das neue künstliche Neuron zeigt, dass proteinbasierte Elektronik Spannungsamplituden erreichen kann, die mit denen lebender Neuronen vergleichbar sind – ein entscheidender Schritt hin zu hybriden Bio-Elektronik-Systemen.

Die praktischen Konsequenzen sind weitreichend: von der nächsten Generation tragbarer Sensoren bis zu implantierbaren Geräten, die direkt mit dem Nervensystem kommunizieren können, ohne sperrige Verstärker zu benötigen. Aktuelle Wearables erfassen häufig biologische Signale, die für Standardelektronik zu schwach sind; sie benötigen Verstärkung, was Energieverbrauch und Gerätekomplexität erhöht. Bauelemente, die direkt im niedrigen Spannungsbereich arbeiten, könnten diese Verstärker überflüssig machen, Designs vereinfachen und die Batterielebensdauer deutlich verlängern.

Zusätzlich zur vereinfachten Elektronik ergibt sich ein Vorteil bei der Signalgenauigkeit: Wenn Sensor- und Verarbeitungsebene näher an den natürlichen Spannungspegeln liegen, lässt sich die Signalverarbeitung mit weniger Rauschverstärkung realisieren. Das kann besonders in medizinischen Anwendungen wichtig sein, etwa bei der Erfassung feiner neuronaler Muster zur Steuerung von Prothesen oder bei geschlossenen Regelkreisen in Neurostimulationsgeräten.

Verwandte Technologien und zukünftige Perspektiven

Die Entwicklung liegt an der Schnittstelle mehrerer aktiver Forschungsfelder: Neuromorphe Rechnersysteme (Hardware, die neuronale Architekturen nachahmt), Bioelektronik (Geräte, die mit biologischen Systemen interagieren) und synthetische Biologie (gezielte Nutzung oder Modifikation von Organismen beziehungsweise Biomolekülen für neue Funktionen). Die Integration von Protein-Nanodrähten in elektronische Schaltungen könnte bioinspirierten Rechenarchitekturen den Weg bereiten, die für bestimmte Aufgaben wie sensorische Verarbeitung, Mustererkennung und lokale Vorverarbeitung deutlich effizienter sind als konventionelle, auf Silizium basierende Systeme.

Langfristig könnten solche Komponenten in heterogenen Systemen gemeinsam mit CMOS-Technologie arbeiten: Silizium könnte für hochpräzise Rechen- und Steuerfunktionen zuständig sein, während protein-basierte Elemente energieeffiziente, analoge Vorverarbeitung und direkte Schnittstellen zu biologischen Signalen übernehmen. Solche Hybridarchitekturen hätten das Potenzial, latenzarme, energiearme und hochparallele Systeme zu realisieren – besonders interessant für mobile, tragbare oder implantierbare Lösungen.

Gleichzeitig bestehen Herausforderungen, die über die reine Demonstration im Labor hinausgehen. Langzeitstabilität der biologischen Komponenten unter variierenden Umweltbedingungen, Biokompatibilität bei Implantaten, sterilitätstechnische Fragen und reproduzierbare, skalierbare Herstellungsprozesse sind zentrale Punkte, die gelöst werden müssen. Auch die Frage, wie Tausende bis Millionen dieser künstlichen Neurone zuverlässig vernetzt und koordiniert werden können, ist offen. Darüber hinaus sind Sicherheits- und Ethikaspekte zu berücksichtigen, sobald eine direkte Interaktion zwischen elektronischer Hardware und Nervengewebe geplant ist.

Zukünftige Richtungen und mögliche Anwendungen

Kurzfristig erscheinen Anwendungen wie energiearme Biosensoren, effizientere neuronale Prothesen und adaptive Wearables machbar. Solche Geräte könnten lokale Signalverarbeitung übernehmen, um nur relevante Daten weiterzuleiten, was sowohl Bandbreite als auch Energiebedarf reduziert. In klinischen Szenarien könnten kleine, stromsparende Schnittstellen dabei helfen, Neuralprothesen mit geringeren Batteriekosten und weniger invasiver Peripherie zu betreiben.

Mittelfristig könnten Netzwerke aus Protein-Nanodraht-Neuronen die Basis für neuromorphe Prozessoren bilden, die spezielle, hochparallelisierte Aufgaben mit deutlich niedrigerem Energieverbrauch als heutige Siliziumprozessoren ausführen. Beispiele sind eindimensionale oder zweidimensionale Sensorarrays zur Echtzeit-Filterung von Biosignalen, On-Device-Mustererkennung in Wearables oder neuartige Steuerungseinheiten in Robotik-Anwendungen, bei denen Energieeffizienz und geringe Latenz kritisch sind.

Langfristig ist denkbar, dass solche Technologie die Art und Weise verändert, wie Elektronik und lebende Gewebe zusammenarbeiten. Konzepte für organische oder halborganische Systeme, in denen biologische Komponenten und Halbleiter in einer koordinierten Architektur zusammenwirken, könnten die Grundlage für adaptive Implantate, selbstheilende Sensornetze oder eng integrierte Mensch-Maschine-Interfaces bilden. Diese Vision setzt allerdings voraus, dass Fragen zur Langzeitkompatibilität, zu regulatorischen Anforderungen und zur industriellen Fertigung erfolgreich adressiert werden.

Technische Details, Risiken und Forschungsbedarfe

Aus technischer Sicht sind mehrere Parameter kritisch: Leitfähigkeit und Stabilität der Protein-Nanodrähte, Kontrolle über die Herstellung und Platzierung der Filamente auf Mikroelektronik-Substraten, sowie die Integration mit bestehenden Fertigungsprozessen. Forscher müssen Methoden entwickeln, um Protein-Nanodrähte präzise zu positionieren und mit elektrischen Kontakten zu verbinden, ohne ihre Funktion zu beeinträchtigen. Außerdem sind Umgebungsfaktoren wie Feuchtigkeit, Temperatur und pH-Wert relevant für die Performance und Lebensdauer der Bauteile.

Auf der sicherheitstechnischen Seite erfordern Implantate aus biologisch basierten Materialien umfangreiche Tests auf Immunreaktionen, Entzündungsneigung und mögliche toxikologische Effekte. Klinische Zulassungen verlangen robuste Daten über Langzeitverhalten und Verträglichkeit. Parallel dazu ist die Entwicklung standardisierter Testverfahren und Normen für proteinbasierte elektronische Komponenten notwendig, damit die Industrie reproduzierbare Qualität liefern kann.

Forschungsbedarf besteht auch in der Systemintegration: Wie lassen sich künstliche Neurone in größere Netzwerke einbinden, ohne dass Fehler oder Signalverluste die Funktion beeinträchtigen? Welche Architekturen eignen sich am besten, um die analogen Stärken proteinbasierter Komponenten für digitale oder hybride Rechenaufgaben nutzbar zu machen? Interdisziplinäre Teams aus Biologie, Materialwissenschaft, Elektronik und Informatik sind hier gefragt.

Schlussfolgerung

Das Protein-Nanodraht-Neuron des UMass Amherst-Teams stellt einen bedeutsamen Fortschritt in Richtung energieeffizienter, biokompatibler Elektronik dar, die tatsächlich „die Sprache des Gehirns“ sprechen kann. Indem diese Geräte biologische Spannungsniveaus nachbilden, verringern sie den Bedarf an Verstärkung und ebnen den Weg für natürlichere, effizientere Interaktionen zwischen Rechenhardware und lebendem Gewebe. Obgleich noch Hürden in Stabilität, Biokompatibilität und Fertigung bestehen, bietet der Ansatz ein vielversprechendes Fundament für die nächste Generation von Schnittstellen, Sensoren und neuromorphen Systemen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen