9 Minuten

Forscher der Texas A&M University verwandeln eines der seltensten Elemente des Periodensystems in eine vielversprechende Waffe gegen Krebs. Durch Zyklotronproduktion und neue radiochemische Verfahren entwickelt sich Astatin‑211 (At‑211) von einer laborchemischen Kuriosität zu einem praktikablen Radiopharmazeutikum für die gezielte Alpha‑Therapie.

Warum Astatin‑211 wichtig ist: Der Alpha‑Vorteil

Astatin‑211 gehört zu den seltensten natürlich vorkommenden Elementen auf der Erde und galt lange als wenig praktikabel, weil seine Existenz kurz ist – die Halbwertszeit liegt bei nur etwa 7,2 Stunden. Genau diese scheinbare Schwäche macht At‑211 jedoch für die Krebstherapie so attraktiv. Beim Zerfall emittiert At‑211 Alphateilchen: kompakte, hochenergetische Pakete aus zwei Protonen und zwei Neutronen, die ihre zerstörerische Energie über eine sehr kurze Strecke im Gewebe freisetzen.

Für Kliniker und Radiochemiker ist diese geringe Reichweite ein entscheidender Vorteil. Alphastrahlung besitzt eine sehr hohe lineare Energieübertragungsrate (LET), wodurch sie gezielt einzelne Tumorzellen oder Zellhaufen durch Doppelstrangbrüche in der DNA vernichten kann. Gleichzeitig bleibt das umliegende gesunde Gewebe weitgehend geschont, was die Kollateralschäden im Vergleich zu konventionellen Strahlentherapien reduziert. Im Gegensatz zu Betastrahlern oder langlebigeren Radionukliden, die Strahlung über größere Distanzen verteilen können, sind die Alphastrahlen von At‑211 hochkonzentriert, extrem wirksam auf kurzer Distanz und aufgrund der schnellen Zerfallszeit weniger langanhaltend im Körper.

Dieses physikalische und biologische Profil macht At‑211 ideal für Anwendungen, bei denen mikrometastatische Tumorreste oder einzelne resistente Zellen gezielt eliminiert werden müssen – etwa nach chirurgischer Tumorentfernung oder bei Blutkrebsarten, bei denen eine lokalisierte, aber intensive Bestrahlung auf zellulärer Ebene erforderlich ist. In der Forschung wird die Fähigkeit von At‑211, innerhalb von wenigen Zellschichten maximale Wirkung zu entfalten, als Schlüsselmerkmal für die Weiterentwicklung von Radiopharmazeutika gesehen.

Vom Zyklotronstrahl zur Klinik: Produktion und Reinigung von At‑211

Die Skalierung von At‑211 von einer wissenschaftlichen Neuheit zu einem praktisch nutzbaren medizinischen Isotop erfordert die Bewältigung anspruchsvoller Produktions‑ und Logistikaufgaben. Das Cyclotron Institute der Texas A&M University hat einen kompletten Workflow verfeinert: Produktion von At‑211 mit einem K150‑Zyklotron, chemische Trennung vom Bismut‑Target und Vorbereitung für den Transport zu Forschungskrankenhäusern und pharmazeutischen Laboren.

Technisch wird in der Regel ein natürliches Bismut‑Target (Bismut‑209) mit Alphateilchen beschossen. Durch Kernreaktionen entsteht dabei das gewünschte Astatin‑211. Die Wahl der Bestrahlungsparameter – Energie, Strahlstärke, Irradiationszeit – sowie die Target‑Geometrie beeinflussen Ausbeute und Nebenprodukteniveau. Nach der Bestrahlung sind schnelle und effiziente chemische Trennschritte notwendig, da die kurze Halbwertszeit einsatzfähiges Material nur in begrenztem Zeitfenster liefert.

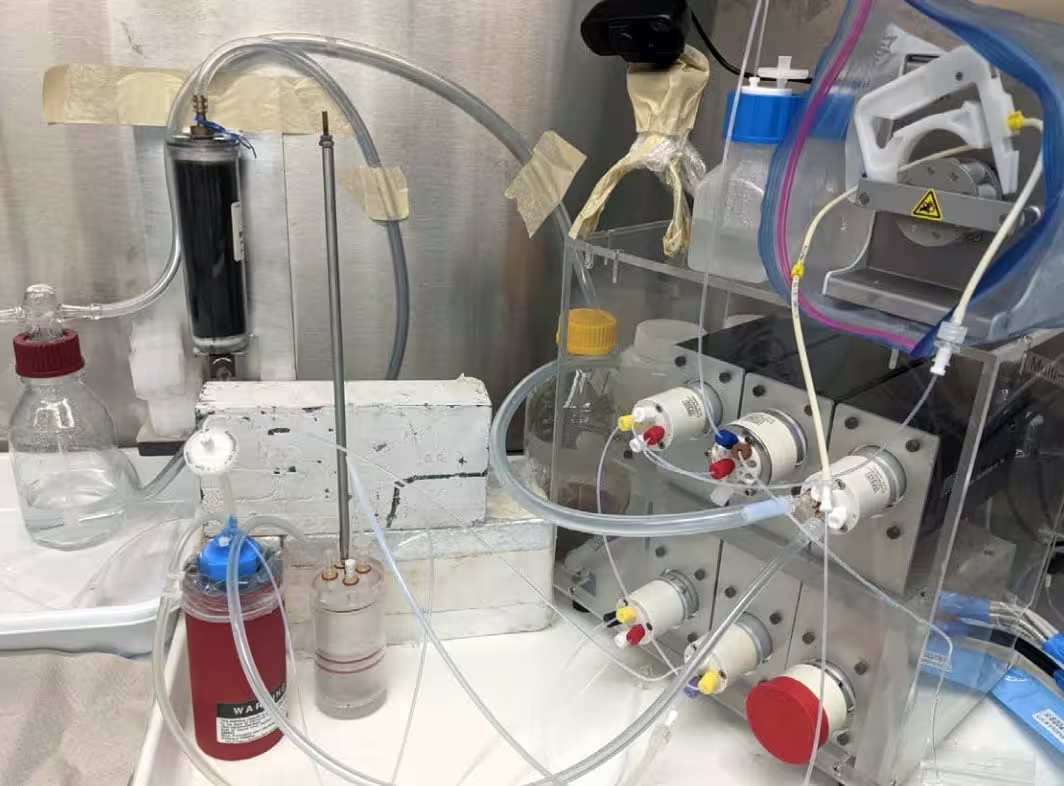

Ein bemerkenswerter Fortschritt des Teams ist ein patentiertes, automatisiertes Harzsäulen‑System, das den Trenn‑ und Beladungsprozess beschleunigt. Indem das Astatin an eine Harzsäule gebunden und die geladene Säule verschickt wird, können Hersteller größere Mengen At‑211 mit reduzierten Zerfallsverlusten und geringerem Handhabungsrisiko transportieren. Diese Methode verkürzt die Zeit bis zur Verfügbarkeit des nutzbaren Radionuklids an klinischen Standorten und erhöht so die praktische Durchführbarkeit für präklinische Versuche und frühe klinische Studien.

Ein Team an der Texas A&M University hat ein automatisiertes System zur Trennung und zum Versand von At‑211 entwickelt. Dieses patentierte Gerät ermöglicht es, das Radioisotop im Rahmen der Vorbereitung für die Einbindung in ein gezieltes Alpha‑Therapiepräparat zu reinigen und zu laden. Durch diesen Ansatz können Isotopproduzenten größere Mengen At‑211 mit geringerer Strahlenexposition und weniger Zerfallsverlusten versenden, was die Realisierbarkeit als mögliche nächste Generation von Krebstherapien fördert. Bildnachweis: Texas A&M University Cyclotron Institute

Klinisches Potenzial und erste Anwendungen

Forschende und Kliniker sind besonders an der gezielten Alpha‑Therapie (Targeted Alpha Therapy, TAT) interessiert, weil sie tödliche Schäden auf Einzelzell‑Ebene verursachen kann. At‑211 wird in präklinischen Studien und in frühen klinischen Prüfungen für hämatologische Krebserkrankungen sowie andere schwer behandelbare Tumore untersucht. Durch Kopplung an Antikörper, Peptide oder andere zielgerichtete Trägermoleküle kann das Radionuklid direkt zu Tumorzellen geführt und dort lokal freigesetzt werden.

Die chemischen Eigenschaften von At‑211 eröffnen verschiedene Strategien zur Konjugation: Antikörper‑Radionuklid‑Konjugate (ARCs), peptidbasierte Träger und andere zielgerichtete Liganden werden getestet, um optimale Balance zwischen Stabilität im Blutkreislauf und effizienter Freisetzung am Tumorstandort zu erreichen. Da At‑211 keine langlebigen Tochterprodukte hinterlässt, die weiterhin Strahlung abgeben, bietet es für viele therapeutische Anwendungen ein günstigeres Sicherheitsprofil. Diese relative Sicherheit und die hohe Wirksamkeit auf kurzer Distanz ziehen das Interesse von Strahlentherapeuten, Nuklearmedizinern und Pharmaunternehmen auf sich.

Frühe Studien konzentrieren sich außerdem auf die Behandlung von minimal residual disease (MRD) nach konventioneller Therapie, auf oligometastatische Befunde und auf Tumorarten mit begrenzter Prognose durch Standardtherapien. Die Fähigkeit, mikroskopische Tumorreste mit minimaler Toxizität gegenüber gesundem Gewebe zu eliminieren, könnte die Nachbehandlung von Knochenmarkbeteiligung, bestimmten Lymphomen oder metastatischen Absiedlungen deutlich verbessern.

Kollaboration und Distribution: Aufbau einer At‑211‑Versorgungskette

Die Verfügbarkeit war der entscheidende Engpass für At‑211. Zur Lösung dieses Problems arbeitet Texas A&M innerhalb nationaler Netzwerke, unterstützt vom U.S. Department of Energy (DOE) Isotope Program und dem National Isotope Development Center, um medizinisch relevante Mengen des Isotops bereitzustellen. Seit 2023 gehört Texas A&M zu den wenigen US‑Institutionen, die autorisiert sind, At‑211 über das University Isotope Network für Forschungs‑ und therapeutische Entwicklungen zu vertreiben.

Das Cyclotron Institute hat bereits größere Chargen von At‑211 an Kooperationspartner geliefert, darunter die University of Alabama at Birmingham und das MD Anderson Cancer Center. Wiederholte Lieferungen haben dort die Entwicklung von Radiopharmazeutika unterstützt, insbesondere beim Optimieren von Markierungschemie, Biodistributionsstudien und Dosierungsstrategien. Solche Kooperationen helfen nicht nur bei der wissenschaftlichen Validierung, sondern auch beim Aufbau logistischer Protokolle für sichere Handhabung, Transport und klinische Anwendung.

Wichtig für eine nachhaltige Versorgungskette sind standardisierte Herstellungsprozesse, klare Qualitätskontrollen (inklusive cGMP‑Richtlinien), Schulungen des Personals an Lieferstationen und robuste Transportlösungen, die die engen Zeitfenster der radioaktiven Nutzbarkeit respektieren. National koordinierte Netzwerke ermöglichen zudem eine effizientere Nutzung vorhandener Produktionskapazitäten und eine bessere Reaktion auf klinischen Bedarf.

Wissenschaftlicher Kontext und technische Hürden

Die Produktion von At‑211 erfordert das Bestrahlen eines Bismut‑Targets mit Alphateilchen in einem Zyklotron, wodurch Bismut in Astatin umgewandelt wird. Die nachfolgende Chemie zur Extraktion und Stabilisierung dieses seltenen Elements ist komplex: Astatins chemisches Verhalten ist ungewöhnlich – es zeigt Eigenschaften schwerer Halogene, kann aber unter bestimmten Bedingungen auch metallische Züge annehmen. Diese Doppelnatur erschwert die Radiomarkierung und verlangt spezialisierte Liganden und Kopplungstrategien, um At‑211 dauerhaft an biologische Targetmoleküle zu binden.

Auf der radiochemischen Seite sind Methoden wie elektrochemische Trennschritte, nasschemische Extraktionen und trockene Destillationstechniken Teil des Instrumentariums, um At‑211 in eine für die Markierung geeignete Form zu überführen. In der Praxis kommen auch organische Synthesemethoden zum Einsatz, etwa astatodestannylierungsbasierte Reaktionen, um Aromaten selektiv zu markieren. Solche Reaktionen müssen extrem schnell und reproduzierbar sein, weil jeder Zeitverlust zu signifikanten Zerfallsverlusten führt.

Darüber hinaus zwingt die kurze Halbwertszeit zu schneller Koordination zwischen Produktion, Reinigung, Radiomarkierung und Verabreichung an den Patienten. Verbesserungen in der Automatisierung, wie der Harzsäulenansatz der Texas A&M‑Forscher, reduzieren Verzögerungen und Zerfallsverluste – sie bringen aber auch Anforderungen an strenge Qualitätskontrollen, Rückverfolgbarkeit und logistische Expertise mit sich. Krankenhäuser und Prüfzentren müssen geeignete Infrastruktur, geschultes Personal und standardisierte Radiochemie‑Kits vorhalten, um das Material sicher und effizient zu verarbeiten.

Weitere Hürden sind regulatorischer und ökonomischer Natur: Zulassungsbehörden verlangen umfassende Dosimetrie‑Studien, Sicherheitstests und multizentrische klinische Daten, bevor eine breitere Freigabe erfolgen kann. Die Herstellung unter cGMP‑Bedingungen, die Dokumentation von Chargen und die Sicherstellung einer nachhaltigen Lieferkette sind kostenträchtig und benötigen koordinierte Investitionen.

Expert Insight

„Astatin‑211 ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie ein einst als unpraktisch angesehenes Material klinisch transformativ werden kann, wenn Produktion und Chemie aufholen“, sagt Dr. Elena Morales, eine fiktive medizinische Physikerin mit Schwerpunkt Radiopharmazeutika. „Die kurze Halbwertszeit ist zugleich logistische Herausforderung und Vorteil: Sie begrenzt die systemische Exposition und konzentriert die therapeutische Wirkung am Tumor. Fortschritte in automatisierter Reinigung und schneller Markierung sind die fehlenden Bausteine, die jetzt menschliche Studien realistisch machen.“

Was als Nächstes kommt: Studien, Produktions‑Scaling und regulatorische Schritte

Um At‑211‑Therapien in den klinischen Alltag zu überführen, sind größere Produktionskapazitäten, standardisierte Radiochemie‑Kits für klinische Standorte und sorgfältig geplante klinische Studien erforderlich, die Sicherheit und Wirksamkeit über verschiedene Tumorarten hinweg evaluieren. Regulatorische Wege für neuartige Radiopharmazeutika beinhalten strenge Dosimetrie‑Untersuchungen, toxikologische Bewertungen und multizentrische Zulassungsstudien. Parallel dazu laufen internationale Programme in Japan, Europa und den USA mit dem Ziel zusammen: Targeting‑Moleküle optimieren, signifikante Patientenergebnisse zeigen und nachhaltige Lieferketten etablieren.

Forscher an Texas A&M und Partnerinstitutionen präsentieren Methoden und Ergebnisse auf wissenschaftlichen Treffen wie dem World Astatine Community Meeting und dem International Symposium on Radiopharmaceutical Sciences, wobei sie Protokolle und Versorgungsstrategien austauschen. Solche fachlichen Netzwerke beschleunigen die Umwandlung von Zyklotronprodukten zu klinischen Dosen und stellen sicher, dass Krankenhäuser und Prüfzentren At‑211 sicher und effizient handhaben können.

Darüber hinaus sind Investitionen in Ausbildung, regulatorische Harmonisierung und wirtschaftliche Modellierungen notwendig, damit die Herstellungskosten reduziert und die Zugänglichkeit erhöht werden. Langfristig werden auch Standardisierung von Herstellungsverfahren, einheitliche Qualitätsstandards und gemeinsame Datenbanken für Biodistribution und Dosimetrie dazu beitragen, die Akzeptanz von At‑211‑basierten Therapien zu steigern.

Mit zunehmender Reife der Produktionstechnologien und breiter werdenden Partnerschaften könnte At‑211 vom Nischentestisotop zu einem etablierten Instrument der Nuklearmedizin werden – insbesondere in Situationen, in denen präzise, hochenergetische, kurzreichweitige Strahlung mikroskopische Tumorerkrankung effektiv beseitigen kann, ohne große Collateral‑Schäden zu verursachen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen