10 Minuten

Wissenschaftler haben überraschende mikrobielle Gemeinschaften unter dem arktischen Meereis entdeckt — Organismen, die genetisch ausgestattet sind, Stickstoff aus der Atmosphäre zu binden, an Orten, an denen man das bisher nicht erwartet hätte. Diese Erkenntnisse können sich durch arktische Nahrungsnetze ausbreiten und sogar globale Kohlenstoff- und Klimavorhersagen beeinflussen.

Verborgene Stickstofffabriken unter dem Eis

Stickstoff macht etwa 78 % der Erdatmosphäre aus, doch die meisten Lebewesen können den molekularen Stickstoff (N2) nicht direkt nutzen. Erst durch Umwandlung in biologisch verfügbare Formen wie Ammoniak (NH3) oder Ammonium (NH4+) wird Stickstoff für Organismen zugänglich. Mikroben, die diese Umwandlung durchführen, nennt man Stickstofffixierer oder Diazotrophe; sie liefern einen essenziellen Nährstoff und bilden so die Grundlage vieler Ökosysteme.

Jahrzehntelang gingen Ozeanographen davon aus, dass marine Stickstofffixierung vor allem in warmen, sonnenreichen Meeresregionen stattfindet und an photosynthetische Organismen wie cyanobakterielle Diazotrophe gebunden ist. Die Arktis mit ihren niedrigen Temperaturen, geringem Licht und dicken Meereisdecken galt als weitgehend ungeeignet für solche Prozesse. Aktuelle Forschungsergebnisse unter Leitung von Lisa von Friesen von der Universität Kopenhagen stellen diese Annahme jedoch infrage.

Aus Proben aus dem Zentralarktischen Ozean und dem Eurasischen Arktisraum identifizierte das Team von von Friesen zahlreiche nicht-cyanobakterielle Diazotrophe (NCDs). Diese Bakterien tragen Gene für die Stickstofffixierung, insbesondere homologe Marker wie nifH, und sind nicht auf Photosynthese angewiesen. Auch wenn nicht in jedem einzelnen Probenort bereits direkte Messungen aktiver Stickstofffixierung vorliegen, deuten genetische Potenziale, Häufigkeitsverteilungen und metagenomische Hinweise stark darauf hin, dass NCDs eine funktionale Rolle in arktischen Stickstoffkreisläufen spielen.

Methodisch beruhen viele dieser Ergebnisse auf modernen molekularbiologischen Techniken: metagenomischer Sequenzierung, Gen-Markern (z. B. nifH-PCR/qPCR), Bioinformatik zur Rekonstruktion von Genomen (MAGs, metagenomisch-assemblierte Genome) und ökologischer Zellzählung. Feldmethoden wie filtrierte Wasserproben, Sedimententnahmen unter der Eisdecke und Messungen der Mikrobiellen Zellbiomasse ergänzen diese molekularen Befunde. Zusammengenommen bieten diese Ansätze robuste Hinweise darauf, dass arktische Mikroben über die genetische Ausstattung verfügen, um atmosphärischen Stickstoff zu fixieren.

Trotzdem bestehen Unsicherheiten: Die Aktivität des Enzyms Nitrogenase (das N2 zu NH3 reduziert) ist empfindlich gegenüber Sauerstoff, Energiestatus und Temperatur. In der Arktis könnten alternative Energiequellen, wie die Nutzung von organischen Verbindungen oder chemosynthetische Prozesse, das Wachstum und die Aktivität nicht-photosynthetischer Diazotrophe ermöglichen. Darüber hinaus ist die Regulation von nif-Genen in Kälte- und Dunkelheitsbedingungen weniger gut verstanden als in tropischen Meeresökosystemen.

Warum das für Ökosysteme und Klima wichtig ist

Diese Mikroben sind nicht bloß eine mikrobielle Kuriosität. Nicht-cyanobakterielle Diazotrophe können bioverfügbaren Stickstoff liefern, der das Wachstum von Phytoplankton und Eisalgengemeinschaften fördert. Algen bilden die Grundlage für Konsumenten: kleine Krustentiere (z. B. Krill und Copepoden) ernähren sich von Algenteppichen, diese wiederum werden von kleinen Fischen gefressen, und so steigt die Energie durch die trophischen Ebenen bis zu großen Räubern wie Robben, Fischen und Seevögeln.

Kurz gesagt: Mehr verfügbarer Stickstoff kann zu erhöhter Primärproduktion führen, die Nahrungsnetze stärkt und die Produktivität ganzer arktischer Lebensgemeinschaften verändert. Besonders relevant sind Randzonen des Meereises — dort, wo Eis, offenes Wasser und schmelzende Bereiche aufeinandertreffen und biogeochemische Prozesse intensiviert werden.

„Man nahm an, dass unter dem Meereis keine Stickstofffixierung stattfinden könne, weil die Lebensbedingungen für die Organismen, die das leisten, als zu ungünstig galten“, sagt von Friesen. „Diese Vorstellung war zu kurz gegriffen.“

Die klimatischen Folgen sind ebenfalls relevant: Phytoplankton und Eisalgen binden CO2 während ihres Wachstums. Wenn ein zusätzlicher Stickstoffeintrag die Algenbiomasse erhöht, könnte dies die Nettoaufnahme von atmosphärischem CO2 durch den Arktischen Ozean beeinflussen. Lasse Riemann, ein Meeresmikrobiologe, weist jedoch darauf hin, dass das System komplex ist: Andere Rückkopplungen wie erhöhte Remineralisierung, veränderte Nahrungsketten oder saisonale Exportbiomasse können die Nettoeffekte abschwächen oder verstärken.

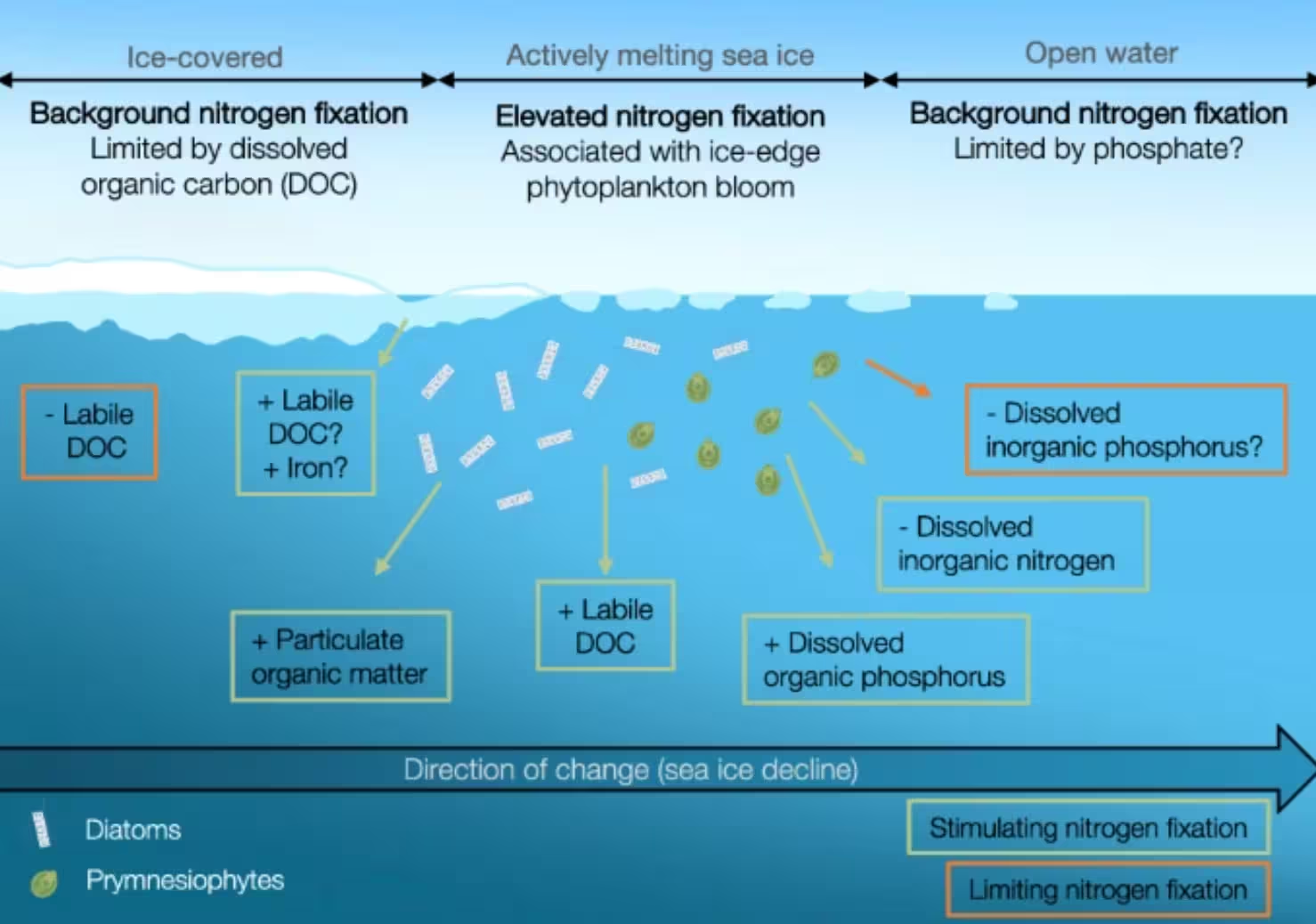

Beobachtungen zeigen, dass die Eisränder tendenziell höhere Konzentrationen von Stickstoff-fixierenden Mikroben und eine stärkere Indikation für Fixierungsaktivität aufweisen. Diese räumliche Musterbildung ist für die Zukunft relevant, weil das arktische Meereis infolge des Klimawandels schrumpft und fragmentierter wird. Eine größere Marginal Ice Zone (MIZ) — die Übergangszone zwischen offener See und Meereis — könnte ausgedehntere Lebensräume schaffen, die NCDs begünstigen und damit ihre ökologische Wirkung verstärken.

Wichtige Komponenten dieser ökologischen Kaskade sind:

- Direkte Stickstoffzufuhr durch NCDs in Regionen mit vorher geringem Nährstoffangebot.

- Erhöhte Primärproduktion (Phytoplankton, Eisalgen) infolge erhöhter N-Verfügbarkeit.

- Veränderungen in trophischen Umwandlungsraten, die Auswirkungen auf Zooplankton und Fischbestände haben können.

- Potenzielle Auswirkungen auf die Kohlenstoffsenke durch veränderten Partikelexport und biologische Pumpe.

Aus wissenschaftlicher Sicht ist es entscheidend, nicht nur das Vorhandensein von nif-Genen zu dokumentieren, sondern auch die tatsächlichen Raten der Stickstofffixierung in situ zu quantifizieren. Dazu eignen sich Methoden wie 15N2-Inkubationen, bei denen mit stabilen Isotopen markierter Stickstoff eingesetzt wird, um die Aufnahme in Biomasse direkt zu messen. Solche Messungen sind in arktischen Bedingungen technisch anspruchsvoll, aber essenziell, um die biogeochemische Bedeutung dieser Mikroben zu bewerten.

Wissenschaftlicher Kontext und nächste Schritte

Bis vor Kurzem berücksichtigten viele Modelle des marinen Stickstoffkreislaufs und der Klimarückkopplungen keine robuste Stickstofffixierung in der Arktis. Die neuen Befunde legen nahe, dass künftige Klimamodelle und biogeochemische Modellierungen arktische Stickstofffixierungsprozesse explizit integrieren sollten, um Kohlenstoffaufnahme, Verschiebungen im Nahrungsnetz und Austauschprozesse mit der Atmosphäre präziser vorherzusagen.

Kernaufgaben für die nächste Forschungsphase sind:

- Direkte Messungen der Stickstofffixierungsraten unter unterschiedlichen Eisbedingungen (dicke Eisdecken, dünnes Eis, Randzonen, offene Wasserflächen).

- Experimentelle Untersuchungen, die den Fluss des NCD-gebundenen Stickstoffs in Algenbiomasse und weiter in die Nahrungskette verfolgen (Tracer-Experimente mit 15N, Mikroautoradiographie gekoppelt an FISH).

- Integration mikrobieller Prozesse in regionale und globale Klimamodelle, einschließlich parametrischer Beschreibungen von NCD-Aktivität, Temperaturabhängigkeit und Saisonalität.

- Langzeit- und jahreszeitliche Probennahmen, besonders während schneller Sommerschmelzphasen und in der Übergangszeit, um die zeitlichen Fenster maximaler Aktivität zu identifizieren.

- Interdisziplinäre Studien, die physikalische Ozeanographie (Strömungen, Eisdynamik), Chemie (Nährstoffverteilung) und Biologie (Mikroben- und Makroorganismen-Populationen) verknüpfen.

Weitere methodische Verbesserungen können die Aussagekraft erhöhen: verbesserte räumliche Abdeckung durch ferngesteuerte Fahrzeuge (AUVs/ROVs), kontinuierliche Messsensoren für Nährstoffe, kombiniertes Metagenom-/Metatranskriptom-Sequenzieren zur Abschätzung aktiver Stoffwechselwege sowie Laborinkubationen zur Ermöglichung kontrollierter Experimente bei niedrigen Temperaturen.

Ein konkretes Modell-Update könnte beispielsweise folgendermaßen aussehen: Ein neuer Modultyp für arktische N-Fixierung, der NCD-spezifische Aktivitätsparameter (z. B. Temperaturoptimum, Energiequellen, Sensitivität gegenüber Sauerstoff) und eine Kopplung an Eisdynamik und Lichtverfügbarkeit enthält. Solche Module sollten validiert werden durch Feldmessdaten aus saisonal unterschiedlichen Standorten in der Marginal Ice Zone sowie aus Zonen mit persistierendem Packeis.

Zu den Herausforderungen zählen ausreichende räumliche und zeitliche Repräsentativität der Probenahmen, die Heterogenität arktischer Habitaträume und die Komplexität mikrobieller Gemeinschaftsdynamik. Dennoch bieten die neuen Befunde einzigartige Chancen: Ein verbessertes Verständnis arktischer Stickstoffquellen könnte Vorhersagen zur Primärproduktion, Fischereiressourcen, Kohlenstoffaufnahme und langfristigen Ökosystemveränderungen in einer sich schnell verändernden Region deutlich verbessern.

Expert Insight

„Die Entdeckung von Diazotrophen unter dem Meereis verändert unser Bild von polaren Ökosystemen“, sagt Dr. Maya Henderson, Meeresbiogeochemikerin am Polar Research Institute. „Sollten diese Bakterien aktiv sein, könnten sie Nährstoffverhältnisse und Kohlenstoffflüsse in einer Region beeinflussen, die schneller erwärmt als der globale Durchschnitt. Modelle, die diesen Prozess weglassen, laufen Gefahr, biologische Reaktionen und Klimarückkopplungen der Arktis zu unterschätzen.“

Henderson betont, dass verlässliche Aussagen zu ökologischen und klimatischen Wirkungen nur durch eine Kombination aus Feldstudien, Laborarbeit und Modellintegration möglich sind. Politisch und ökologisch relevante Auswirkungen — etwa auf indigene Fischerei, wirtschaftliche Nutzungen und Schutzstrategien — erfordern belastbare, quantifizierbare Schätzungen der durch NCDs verursachten Effekte auf Produktivität und Kohlenstoffdynamik.

Rückgang des Meereises und mögliche Auswirkungen auf Stickstofffixierungsraten. (von Friesen et al., Commun. Earth Environ., 2025)

Während Wissenschaftler mehr Felddaten sammeln und mikrobielle Prozesse in Modelle integrieren, wird die Rolle arktischer Stickstofffixierer klarer. Vorläufig bleiben die Ergebnisse eine Mahnung: Selbst die kältesten und dunkelsten Bereiche unseres Planeten können überraschendes Leben beherbergen — und die Aktivitäten dieser Mikroorganismen können weit über ihre mikroskopische Größe hinaus Wirkung entfalten.

Für Forscher, Modellierer und Entscheidungsträger ist es nun wichtig, diese neu entdeckten Prozesse systematisch zu untersuchen, Daten offen zu teilen und interdisziplinäre Ansätze zu fördern. Nur so lässt sich abschätzen, ob die Arktis zukünftig ein stärkerer biologischer Filter für CO2 wird oder ob andere Faktoren die erwarteten Effekte kompensieren. Ebenso wichtig ist die Einbeziehung lokaler und indigener Kenntnisse, um Veränderungen in marinen Ressourcen unter Berücksichtigung sozial-ökologischer Kontexte zu bewerten.

Die Integration von Genomdaten (z. B. nifH-Haplotypen), Rate-Messungen (15N2-Inkubationen), Fernerkundungsdaten zur Eisbedeckung und biogeochemischen Modellierung wird die Grundlage für fundierte Vorhersagen bilden. Auf diese Weise lassen sich robuste Hypothesen testen: Wann und wo wird Stickstofffixierung unter dem Eis relevant? Welche Gruppen von Diazotrophen sind die produktivsten? Und welche direkten und indirekten Folgen hat dies für die arktische Biodiversität, den Kohlenstoffkreislauf und die menschlichen Gemeinschaften, die von arktischen Ressourcen abhängen?

Kurzfristig können Forschungsprioritäten an Punkten wie der Marginal Ice Zone, saisonalen Schmelzbereichen und Regionen mit charakteristischen Nährstoffdynamiken liegen. Langfristig sind wiederholte Beobachtungen und die Verknüpfung mit Klimaprojektionen notwendig, um potenzielle Rückkopplungen zwischen Eisschwund, biologischer Produktivität und atmosphärischen CO2-Konzentrationen zu quantifizieren.

Zusammenfassend erweitern die Befunde zu nicht-cyanobakteriellen Diazotrophen unser Verständnis der arktischen Biogeochemie und eröffnen neue Fragestellungen zur Rolle von Mikroorganismen in einem sich schnell verändernden Klima. Die Erforschung dieser „verborgenen Stickstofffabriken“ hat das Potenzial, Vorhersagen zur marinen Produktivität und zur globalen Kohlenstoffdynamik zu verfeinern — vorausgesetzt, die wissenschaftliche Gemeinschaft setzt systematische, interdisziplinäre Programme zur quantitativen Erfassung und Modellierung dieser Prozesse um.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen