10 Minuten

Wenn man an Plastik im Ozean denkt, kommen einem wahrscheinlich Plastikflaschen und Tüten in den Sinn, die an der Oberfläche treiben. Dieses sichtbare Treibgut ist jedoch nur ein Teil der Geschichte. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass schwimmfähige Kunststofffragmente über Jahrzehnte an der Meeresoberfläche verbleiben können, während sie kontinuierlich Mikroplastik absondern, das langsam durch die Wassersäule nach unten wandert und auf natürlichen Partikeln des Ozeans mitfährt.

From surface litter to microscopic hitchhikers

Große, schwimmfähige Gegenstände wie Lebensmittelverpackungen und Fragmente von Fischereigerät können jahrelang an der Oberfläche treiben. Sonnenlicht, Wellen und biologisches Wachstum auf dem Kunststoff – sogenannte Biofilme aus Mikroorganismen und Algen – schwächen diese Gegenstände allmählich und lassen sie in immer kleinere Stücke zerbrechen. Dieser Zerfall verläuft jedoch ausgesprochen langsam.

Die langsame Fragmentierung ist eine zentrale Ursache dafür, dass Kunststoffabfälle über lange Zeiträume persistent bleiben. Mechanische Beanspruchung durch Wellenschlag und Strömungen führt zu Rissen und Abrieb, während UV-Strahlung Polymerketten schwächt. Biofilme verändern zudem die Oberflächeneigenschaften, indem sie die Benetzbarkeit und Rauigkeit verändern, was den Abriebprozess sowohl beschleunigen als auch verlangsamen kann, abhängig von Art und Dichte der Besiedlung.

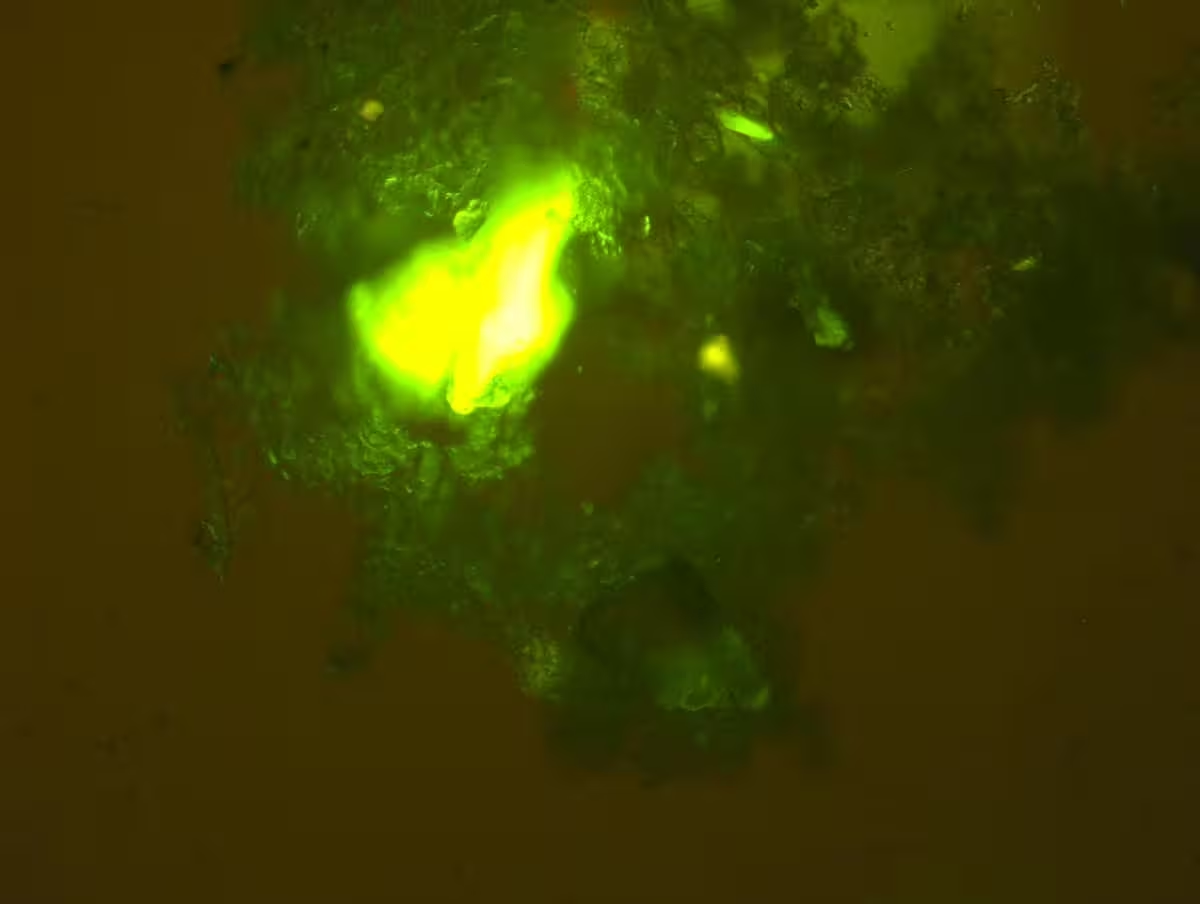

Das fluorescence-markierte Polyethylen-Mikroplastik (ca. 0,1 mm groß) ist eingebettet im Meeres-Schnee. (Nan Wu, CC BY-NC-ND)

Unser Verständnis dessen, was danach geschieht, hat sich dank eines neuen Computermodells verbessert, das den Kunststoffabbau mit ozeanischen Prozessen wie Strömungen und dem Absinken suspendierter organischer Partikel verknüpft, die gemeinhin als „Meeres-Schnee“ bezeichnet werden. Anstatt einfach anzunehmen, Mikroplastik erreiche eine kritische Größe und falle aus der Oberflächenschicht heraus, simuliert das Modell Fragmentierung, Transport und wiederholte Wechselwirkungen mit sinkenden organischen Aggregaten.

Das Modell integriert Labordaten zu Haftungsraten, Biofilmdynamik und Fragmentierungsraten und verbindet sie mit realistischen Ozeanströmungsdaten. Dadurch lassen sich Zeitreihen erzeugen, die zeigen, wie Mikroplastik über Monate, Jahre und Jahrzehnte zwischen unterschiedlichen Schichten der oberen Wassersäule zirkuliert. Solche Modelle sind wichtig für Vorhersagen über die Verteilung von Mikroplastik, für die Planung von Monitoringprogrammen und für die Bewertung ökologischer Risiken.

How marine snow turns plastics into a conveyor belt

Meeres-Schnee ist der langsame Schneefall des Ozeans: ein kontinuierlicher Niederschlag organischer Flocken, gebildet aus abgestorbenen Planktonzellen, Kotpellets und anderem klebrigen Detritus. Diese Aggregate verklumpen und sinken und transportieren Wärme, Kohlenstoff – und alles, was sie einfangen – in die Tiefsee. Mikroplastik, das Größen- und Oberflächeneigenschaften erreicht, die ein Haften begünstigen, kann an Meeres-Schnee anhaften und aus der Oberflächenschicht heraus transportiert werden.

Die Rolle des Meeres-Schnees als Transportvektor ist komplex: Aggregatgrößen variieren von Millimetern bis Zentimetern, und ihre Zusammensetzung schwankt mit regionalen Nährstoffverhältnissen, Produktivität und biologischer Gemeinschaft. Wenn Mikroplastikpartikel die passende Oberflächenenergie und Rauheit besitzen, erhöht sich die Haftwahrscheinlichkeit. Gleichzeitig beeinflussen Temperatur, Salzgehalt und Turbulenz, wie effektiv Partikel gebunden bleiben oder wieder gelöst werden.

Attachment and release: a long, looping journey

Das Modell zeigt, dass Mikroplastik nicht einfach einmal anhaftet und dann direkt zum Meeresboden absinkt. Stattdessen können Partikel mehrfach anhaften und sich wieder lösen, während sie durch den oberen Ozean kreisen. Strömungen, Turbulenzen und sich ändernde Biofilme verursachen wiederholte Episoden von Einfang und Freisetzung, wodurch sich die Zeit, die Mikroplastik unterwegs ist, deutlich verlängert. Praktisch bedeutet das: Kunststoffe, die vor Jahrzehnten in den Ozean gelangten, zerfallen noch immer und produzieren neues Mikroplastik.

Dieser mehrfache Anhaftungs- und Freisetzungsprozess schafft eine Art Förderband, bei dem Mikroplastik dynamisch zwischen Oberflächen- und Tieflagen transferiert wird. Partikel können in Phasen wieder an die Oberfläche zurückbefördert werden, beispielsweise durch Auftriebseffekte in bestimmten Strömungsfeldern oder durch Zerfall großer Aggregate, wodurch Mikroplastik erneut freigesetzt wird. Dadurch verteilt sich Mikroplastik räumlich und zeitlich sehr diffus, was die Nachverfolgung und Quantifizierung erschwert.

Wichtig für das Risikoabschätzen ist, dass dieser Kreislauf biogeochemische Prozesse moduliert: Mikroplastik wirkt nicht nur als Passagier, sondern kann auch als Träger für Schadstoffe, Mikroorganismen und invasive Arten dienen. Das hat Folgen für die Nahrungsnetze, weil Partikel von filtrierenden Organismen aufgenommen und so innerhalb der Nahrungskette transportiert werden können.

Der Zerfall von Kunststoffen im Ozean ist langsam

Solving the “missing plastic” puzzle

Wissenschaftler beobachteten lange eine Diskrepanz: Das Volumen an Kunststoff, von dem bekannt ist, dass es in den Ozean gelangt, übersteigt bei weitem das, was Forscher an der Oberfläche finden können. Wohin ist der Rest verschwunden? Der kombinierte experimentelle und modellgestützte Ansatz erklärt einen großen Teil dieser Differenz. Anstatt spurlos zu verschwinden, verwandelt sich ein signifikanter Anteil schwimmfähiger Kunststoffe schrittweise in Mikroplastik, das intermittierend durch Meeres-Schnee und ozeanische Dynamik nach unten transportiert wird. Über ein Jahrhundert bleibt nur ein Bruchteil des ursprünglichen schwimmfähigen Materials an der Oberfläche erhalten.

Die Erklärung des „Missing Plastic“-Problems ist zentral für die globale Plastikbilanz und die Schätzung von Belastungen in marinen Ökosystemen. Modelle, die Transportprozesse, Aggregation und Fragmentierung kombinieren, liefern realistischere Schätzungen für Verbleib und Transitzeiten. Gleichzeitig wird deutlich, dass punktuelle Oberflächenmessungen allein nicht ausreichen: Monitoring muss Schichtprofile, Sedimentaufnahmen und vertikale Flussmessungen integrieren, um die tatsächliche Verteilung von Mikroplastik zu erfassen.

Diese Erkenntnisse haben unmittelbare Auswirkungen auf Umweltmodellierung und Umweltmanagement: Sie beeinflussen, wie man Quellenprioritäten setzt, welche Regionen für Schutzmaßnahmen priorisiert werden sollten und welche Arten von Messprogrammen notwendig sind, um langfristige Trends zu erkennen.

Das bewegt auch die Diskussion um ökologische Risiken: Wenn Mikroplastik innerhalb des partikularen Flusses des Ozeans verteilt wird, können Stoffe wie persistent organische Schadstoffe (POPs) oder Schwermetalle, die an Kunststoffe gebunden sind, transportiert und in tiefere Wasserschichten oder Sedimente eingebracht werden. Das verändert regionale Expositionsprofile für benthische und pelagische Organismen und erweitert damit das mögliche Spektrum an ökotoxikologischen Effekten.

Zudem ist die Persistenz verschiedener Polymere unterschiedlich: Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) sind sehr verbreitet und relativ gering an Dichte, wodurch sie länger an oder nahe der Oberfläche verbleiben können, bevor sie durch biologische Aggregate abgesenkt werden. Dichtere Polymere oder solche mit additiven Verunreinigungen verhalten sich anders und können schneller in tiefere Schichten gelangen.

Why this matters for policy and cleanup

Mikroplastikverschmutzung ist kein kurzfristiges Problem, das sich mit einer einzigen Aufräumaktion lösen lässt. Selbst wenn heute jeglicher Plastikleak gestoppt würde, würden schwebende Fragmente noch jahrzehntelang persistieren und Mikroplastik produzieren. Diese Realität erfordert systemische Lösungen: Reduzierung der Kunststoffproduktion, Neugestaltung von Materialien für Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit, Verbesserung des Abfallmanagements und politische Maßnahmen, die den gesamten Lebenszyklus der Kunststoffe adressieren.

Politische Strategien müssen auf mehreren Ebenen ansetzen. Dazu gehören Verbote oder Einschränkungen bestimmter Einwegprodukte, erweitere Herstellerverantwortung (EPR), Investitionen in Recyclinginfrastruktur und Forschung in biologisch abbaubare bzw. leichter recycelbare Alternativen. Gleichzeitig sind internationale Übereinkommen nötig, da Ozeane grenzenlos sind und Plastikverschmutzung grenzüberschreitende Folgen hat.

Strandreinigungen und Ozeanskimmer haben eine Rolle – besonders für große Abfälle – aber sie reichen nicht aus, um die langsame, langfristige Umwandlung schwimmfähiger Kunststoffe in Tiefsee-Mikroplastik zu bewältigen. Ein effektives Management muss Prävention, technologische Innovationen und nachhaltige Verbrauchsmuster kombinieren. Dazu gehört auch der Ausbau von Überwachungsprogrammen, die vertikale Verteilung und Sedimentakkumulation von Mikroplastik erfassen, um die Wirksamkeit von Maßnahmen zu bewerten.

Wissenschaftlich fundierte Politik sollte folgende Elemente umfassen: 1) klare Quantifizierungen von Eintragsquellen und -pfaden, 2) gezielte Reduktionsziele für problematische Produkte, 3) Förderung von Forschung zu Materialwissenschaft und biologischen Abbaumechanismen, 4) Aufbau von Kapazitäten in Ländern mit unzureichender Abfallinfrastruktur und 5) verstärkte internationale Zusammenarbeit in Monitoring und Datenbereitstellung.

Expert Insight

„Diese Forschung verbindet die Punkte zwischen Fragmentierung, biologischer Aggregation und ozeanischem Transport“, sagt Dr. Lena Morales, Meeresbiogeochemikerin an der Universität Lissabon. „Sie zeigt, dass die Meeresoberfläche nur ein Kapitel in einer viel längeren Geschichte ist. Mikroplastik ist Teil eines dynamischen Kreislaufs, der bis in die Tiefsee reicht und Generationen überdauern kann – deshalb müssen Lösungen über mehrere Jahrzehnte angelegt und systemisch sein.“

Expertinnen und Experten betonen außerdem, dass interdisziplinäre Ansätze notwendig sind: Meeresbiologie, Chemie, Ozeanographie, Materialwissenschaft und Umweltpolitik müssen zusammenarbeiten, um ganzheitliche Lösungen zu entwickeln. Nur so lassen sich Risikoabschätzungen, Präventionsstrategien und technische Lösungen wie verbessertes Recycling oder biobasierte Alternativen sinnvoll integrieren.

Scientific context and future research

Das Modell baut auf Laborversuchen auf, die quantifizieren, wie kleine Kunststoffe mit suspendierten organischen Partikeln interagieren, und bettet diese Prozesse dann in realistische Ozeanphysik ein. Zukünftige Arbeit wird verfeinern, wie unterschiedliche Polymerarten, Formen und Biofilme die Haftungsraten beeinflussen und Feldbeobachtungen nutzen, um langfristige Transportprognosen zu validieren. Es gibt zudem wichtige interdisziplinäre Fragestellungen: Wie beeinflussen Mikroplastikpartikel im Meeres-Schnee mikrobielle Gemeinschaften, Nährstoffkreisläufe und Kohlenstoffbindung auf Beckenebene?

Forschungslücken bestehen etwa beim quantitativen Verständnis der Haftmechanismen unter variierenden Umweltbedingungen, bei der Langzeitstabilität von polymeren Additiven unter Meeresbedingungen und bei der Wechselwirkung zwischen Mikroplastik und natürlichem organischen Kohlenstoff im Partikelflux. Feldkampagnen, die vertikale Profile und Sedimentsammlungen über saisonale und interannuelle Skalen erfassen, sind erforderlich, um Modelle zu kalibrieren und regionale Unterschiede aufzuklären.

Darüber hinaus sind ökologische Folgen auf verschiedenen Ebenen wenig verstanden: Welche Effekte haben Mikroplastik-beladene Aggregate auf benthische Nahrungsnetze? Wie verändert sich die biologische Pumpenleistung in produktiven vs. oligotrophen Regionen, wenn synthetische Partikel im Partikelflux ansteigen? Langfriststudien und experimentelle Manipulationen in kontrollierten Feldexperimenten (z. B. mesokosmische Ansätze) können hier wichtige Antworten liefern.

Anerkennen, dass Kunststoffe Teil des partikulären Flusses des Ozeans sind, verändert sowohl wissenschaftliche Prioritäten als auch die öffentliche Kommunikation. Wo früher der Fokus auf dem Auffinden sichtbaren Mülls an der Oberfläche lag, muss die Betonung nun auf der Nachverfolgung des Lebenszyklus von Materialien liegen – von der Herstellung bis zur Ablagerung in der Tiefsee – und auf dem Verhindern schädlicher Folgen, bevor sie sich in marinen Ökosystemen verankern.

Die Verbindung zwischen Ozeanographie und Materialwissenschaft eröffnet außerdem Möglichkeiten für technische Innovation: Materialien so zu gestalten, dass sie weniger zur Bildung schädlicher Mikrofragmente neigen, oder Additive zu vermeiden, die die Toxizität erhöhen. Solche Design-for-environment-Ansätze – kombiniert mit verbesserter Sammlung und Recycling – tragen dazu bei, die Flussrate von Kunststoff in die marinen Partikelsysteme dauerhaft zu senken.

Der Ozean verbindet alles: Was heute an der Oberfläche treibt, wird eines Tages sinken, fragmentieren und in neuen Formen wieder auftauchen. Unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass das, was wir hinterlassen, weniger schädlich ist als das, was wir bereits auf See losgelassen haben.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen