9 Minuten

Vor Milliarden von Jahren wurden die Kontinente der Erde nicht nur durch langsame Abkühlung umgestaltet, sondern auch durch glühende Temperaturen, die die untere Kruste massiv veränderten. Neue geochemische Spurensuche zeigt, dass ultrahohe Hitze radioaktive Elemente mobilisierte und die kontinentalen Wurzeln verfestigte, wodurch langlebige Plattformen entstanden, die Berge, Ökosysteme und schließlich auch Leben tragen.

Turning up the planetary furnace: the core idea

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Penn State und der Columbia University haben einen klaren Mechanismus identifiziert, der erklärt, warum die kontinentale Kruste so stabil wurde. Die Studie, veröffentlicht in Nature Geoscience am 13. Oktober, argumentiert, dass die Temperaturen in der unteren Kruste deutlich über etwa 900 °C gelegen haben müssen — weit höher als viele frühere Modelle annahmen. Bei diesen ultrahohen Temperaturen wurden wärmeproduzierende Elemente wie Uran und Thorium nach oben getrieben. Ihre Aufwärtsmigration leitete Wärme aus der tiefen Kruste ab, weil diese Elemente beim Zerfall in höheren, seichteren Schichten Wärme freisetzten; dadurch konnte die untere Kruste abkühlen, erstarren und späteren Aufschmelzungen besser widerstehen.

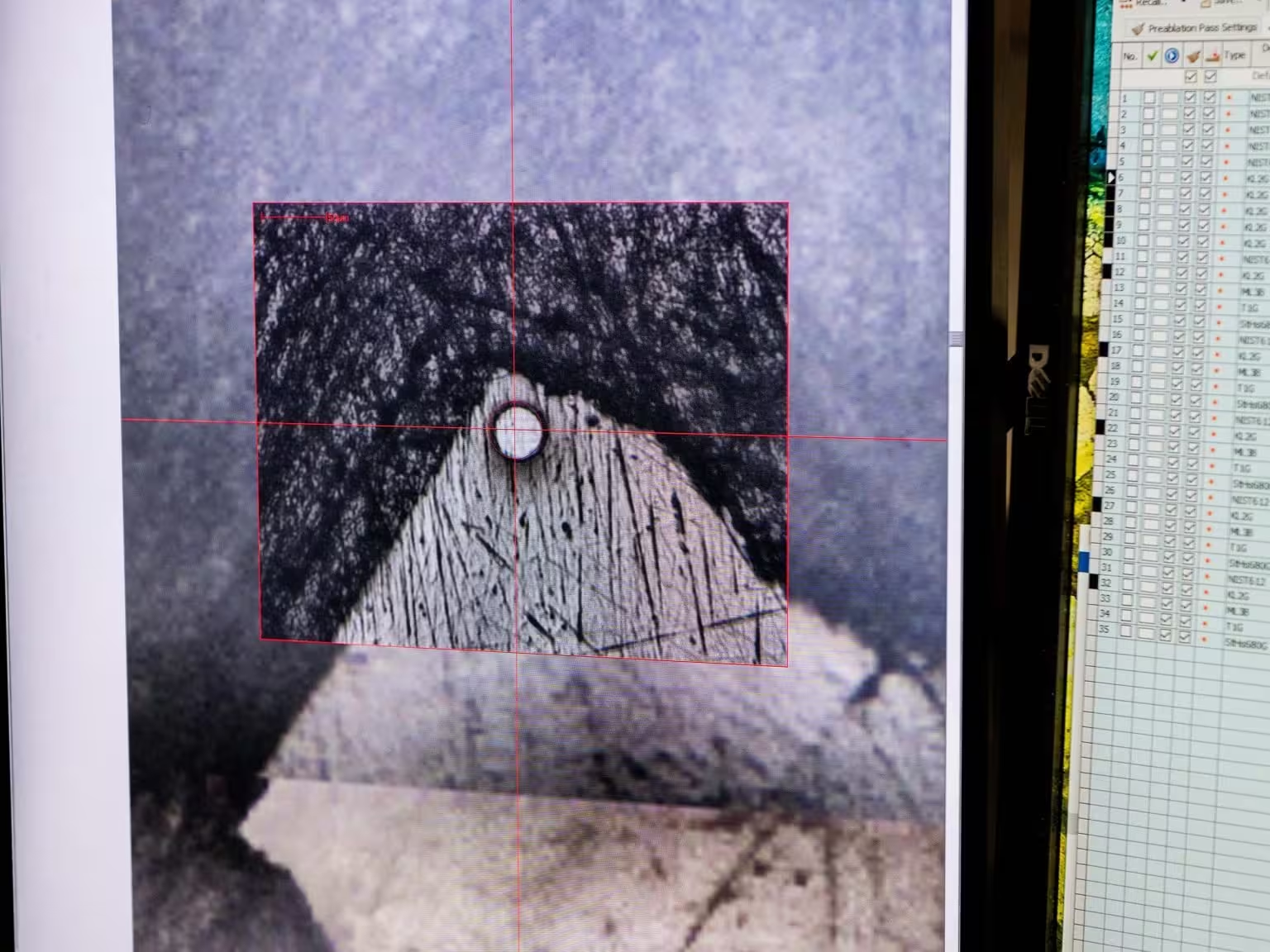

Eine neue Untersuchung der chemischen Bestandteile von Gesteinen unter Leitung von Forschenden der Penn State und der Columbia University liefert den bisher klarsten Beleg dafür, wie die Kontinente der Erde stabil wurden und blieben — und die entscheidende Zutat ist Hitze. Credit: Jaydyn Isiminger / Penn State

What the rocks reveal: methods and metamorphism

Das Team kombinierte frische Feldproben mit jahrzehntelangen veröffentlichten geochemischen Daten. Untersucht wurden Hunderte von Ganzgesteinsanalysen aus metasedimentären und metaigneen Gesteinen — Gesteinstypen, die große Teile der tiefen kontinentalen Kruste ausmachen — und die Proben wurden nach ihren peak-metamorphen Temperaturen sortiert. Die metamorphe Spitzentemperatur ist die höchste Temperatur, die ein Gestein während seiner Verlagerung und Verformung erreicht, während es im Wesentlichen fest bleibt; diese Temperaturen hinterlassen chemische Fingerabdrücke, die Millionen bis Milliarden Jahre später noch lesbar sind.

Die Proben stammten aus verschiedenen Gebirgsgürteln, darunter die Alpen und Aufschlüsse im Südwesten der Vereinigten Staaten, was einen geografisch breiten Test ermöglichte. In all diesen Regionen beobachteten die Forschenden ein auffälliges Muster: Gesteine, die ultrahochtemperaturige (UHT) Metamorphose oberhalb von ~900 °C erfahren hatten, wiesen durchweg deutlich geringere Konzentrationen an Uran und Thorium auf als Gesteine, die bei niedrigeren Temperaturen metamorphosiert worden waren. Diese systematische Anreicherung beziehungsweise Ausdünnung wärmeproduzierender Elemente deutet auf einen Prozess hin, der sie während intensiver Erwärmung physisch Richtung Oberfläche bewegte.

Why temperature matters: the physics of forging continents

Das Schmelzen der meisten Minerale in krustalen Gesteinen beginnt bei rund 650 °C. Um jedoch 900 °C zu erreichen, ist ein anderes Energiebudget nötig und es erfordert ein Umdenken des thermischen Gradienten der Kruste. Ein typischer kontinentaler geothermischer Gradient steigt um etwa 20 °C pro Kilometer, weshalb das Erreichen von 900 °C an der Basis einer 30–40 km dicken kontinentalen Platte unter durchschnittlichen modernen Bedingungen überraschend wäre. Die Studie legt nahe, dass in einem Großteil der frühen Erdgeschichte eine höhere interne Wärmeproduktion und dynamischere tektonische Prozesse solche extremen Temperaturen wahrscheinlicher machten.

Andrew Smye, Associate Professor für Geowissenschaften an der Penn State und Hauptautor der Studie, verwendet eine anschauliche Analogie: das Schmieden von Stahl. In der Metallurgie macht das Erhitzen von Metall bis zur Duktilität mechanische Formgebung und das Entfernen von Verunreinigungen möglich; wiederholtes Hämmern richtet Körner neu aus und stärkt das Endprodukt. Ähnlich reorganisierte tektonische Deformation in Gebirgsgürteln, unterstützt durch ultrahohen Temperaturen, die untere Kruste mechanisch und reinigte sie chemisch — was eine robustere, stabilere kontinentale Wurzel hervorbrachte. Diese physikalischen Prozesse betreffen Geodynamik, Wärmefluss und Gesteinsmechanik und sind Schlüsselbegriffe in der Forschung zur Kontinentalbildung.

From uranium to lithium: modern implications for resources

Über die Tiefenzeit-Geologie hinaus haben die Ergebnisse unmittelbare Implikationen für die moderne Rohstoffexploration. Die gleiche Erwärmung und Mobilisierung, die Uran und Thorium aus der tiefen Kruste entfernte, hätte auch Minerale destabilisiert, die wirtschaftlich wichtige Elemente beherbergen — Lithium, Zinn, Wolfram und eine Reihe seltener Erden. Wenn diese Elemente während antiker ultrahoher Temperaturereignisse umverteilt wurden, kann das Verständnis der Mobilitätspfade heutigen Explorern helfen, konzentrierte Lagerstätten gezielter zu finden.

Smye und Co-Autor Peter Kelemen von der Columbia weisen darauf hin, dass der frühe Planet in etwa die doppelte radiogene Wärmeproduktion verglichen mit heute aufwies. Dieses höhere Wärmebudget begünstigte nicht nur das „Schmieden“ der Kruste, sondern macht die antike Umverteilung von Metallen zu einem wichtigen Bestandteil des mineralischen Erbes der Erde. Moderne Kartierungen geochemischer Anomalien in Kombination mit strukturellen Analysen könnten diese Einsichten nutzen, um Zielgebiete für kritische Mineralien zu verfeinern — Ressourcen, die für Batterien, Elektronik und erneuerbare Technologien zentral sind.

Für ihre Schlussfolgerungen sammelte das Team Gesteinsproben aus den Alpen in Europa und dem Südwesten der Vereinigten Staaten und wertete außerdem veröffentlichte Daten aus der Fachliteratur aus. Hier ist eine chemische Analyse, die im Labor von Smye an der Penn State durchgeführt wurde. Credit: Jaydyn Isiminger / Penn State

Implications beyond Earth: clues for planetary habitability

Stabile Kontinente sind mehr als nur ein praktischer Standort für Lebewesen — sie beeinflussen Klima-Regulation, Nährstoffkreisläufe und die langfristige Stabilität der Oberflächenumgebung. Die Studie verknüpft kontinentale Stabilität mit Prozessen, die interne Wärmeproduzenten aus der tiefen Kruste entfernen, und legt nahe, dass felsige Planeten mit ähnlichem geodynamischem Verhalten ebenfalls stabile krustale Plattformen ausbilden könnten, die sich für Habitabilität eignen.

Wenn die tektonischen und thermischen Bedingungen, die das Schmieden von Kontinenten ermöglichen, auf anderen felsigen Welten häufig sind, dann werden die Verteilung radioaktiver Elemente und interne Wärmehaushalte zu messbaren Kriterien für die Bewertung planetarer Lebensfreundlichkeit. Beobachtungen und Modelle zur Zusammensetzung von Exoplaneten, gekoppelt mit verbessertem Verständnis zur geochemischen Mobilität bei hohen Temperaturen, könnten eine neue Dimension in die Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems bringen. Solche Überlegungen verbinden Planetenwissenschaft, Geochemie und Astrobiologie und eröffnen interdisziplinäre Fragestellungen über Wärmehaushalt, Plattentektonik und mineralische Ressourcen auf anderen Welten.

Technical nuance: HT versus UHT and the crustal record

Die Forschenden klassifizierten ihre Proben in Hochtemperatur- (HT) und Ultrahochtemperatur- (UHT) Gruppen. Gesteine der UHT-Klasse zeigten die konsistente Ausdünnung von Uran und Thorium, während HT-Gesteine nicht immer dasselbe Signaturbild aufwiesen. Diese Unterscheidung ist wesentlich, weil sie chemische Umwandlung mit einem spezifischen thermischen Fenster verknüpft. Geologinnen und Geologen, die die krustale Historie lesen, müssen daher nicht nur berücksichtigen, ob Gesteine aufgeschmolzen sind, sondern auch, wie heiß sie wurden und wie diese Temperaturen die Elementmobilität förderten. Die Quantifizierung solcher Prozesse erfordert integrierte Ansätze aus Petrologie, Thermodynamik und geochemischem Modellieren.

Smye betont die detektivische Natur der Arbeit: "Es ist selten, ein so konsistentes Signal in Gesteinen aus so vielen verschiedenen Orten zu sehen. Es ist eines jener Eureka-Momente, wenn die Daten nahelegen, dass ein gemeinsamer physikalischer Prozess in alten Gebirgsgürteln wirksam war." Diese Aussage unterstreicht sowohl die Reproduzierbarkeit der Beobachtungen als auch die Bedeutung vergleichender Studien über verschiedene geografische Regionen hinweg.

Expert Insight

Dr. Elena Martínez, Geophysikerin und Planetenwissenschaftlerin (fiktiv), bietet kontextuelle Perspektive: "Diese Studie verbindet auf elegante Weise Petrologie, Geochemie und Tektonik. Indem gezeigt wird, dass ultrahohe Temperaturen verbreitet waren und effektiv wärmeproduzierende Elemente bewegten, erklärt sie, wie Kontinente die thermische Architektur gewinnen konnten, die für langanhaltende Stabilität nötig ist. Für Planetenwissenschaftler betont das Ergebnis die Notwendigkeit, interne Wärmehaushalte und Elementmigration bei der Bewertung der Habitabilität von Exoplaneten zu berücksichtigen."

"Aus angewandter Sicht", fügt sie hinzu, "helfen diese Mechanismen auch, Pfade zur Anreicherung kritischer Metalle zu erklären. Explorationsstrategien, die Strukturgeologie mit geochemischer Kartierung integrieren, werden von diesen Einsichten profitieren." Solche Expertinnen- und Expertenkommentare erhöhen die inhaltliche Autorität des Befundes und zeigen zugleich mögliche Anwendungen in der Rohstoffexploration.

The larger story

Die Studie rückt eine zentrale Frage der Erdwissenschaften neu in den Mittelpunkt: Wie wurden Kontinente zu dauerhaften Plattformen statt zu flüchtigen Krustenfragmenten? Die Antwort, so argumentiert sie, liegt in einer Kombination aus außergewöhnlichen thermischen Episoden und der Umverteilung wärmeproduzierender Elemente. Diese Ereignisse sind in der Chemie der heute in Gebirgen freiliegenden Gesteine dokumentiert, und das Lesen dieses Registers erschließt sowohl grundlegende Erkenntnisse über die Entwicklung der Erde als auch praktische Hinweise für Rohstoff- und Habitabilitätsforschung.

Für die heutige Beobachterin und den heutigen Beobachter ist die Vorstellung, dass die Haut des Planeten einst wiederholt wie ein Schmiedeofen erhitzt wurde, eindrücklich — doch sie hilft zu erklären, warum Kontinente über Milliarden Jahre hinweg eine tragende Säule der Oberflächenumwelt der Erde geblieben sind. Diese Erkenntnis verbindet geologische Prozesse mit globalen Fragen zur Entwicklung von Klima, Biosphäre und mineralischer Ressourcen und bietet einen Rahmen für weiterführende Forschungen in Geodynamik, Geochemie und angewandter Exploration.

Die Forschenden analysierten Ganzgesteinsdaten von Hunderten Proben metasedimentärer und metaigneer Gesteine — die Gesteinstypen, die einen Großteil der unteren Kruste ausmachen — und ordneten die Proben nach ihren Spitzentemperaturen während der Metamorphose, in denen Gesteine physikalische und chemische Veränderungen durchlaufen, während sie größtenteils fest bleiben. Andrew Smye, links, Associate Professor für Geowissenschaften, ist bei der Analyse einer Gesteinsprobe mit seinem studentischen Forschungsteam zu sehen. Credit: Jaydyn Isiminger / Penn State

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen