9 Minuten

Merkurs übergroßer Kern: ein langjähriges Rätsel

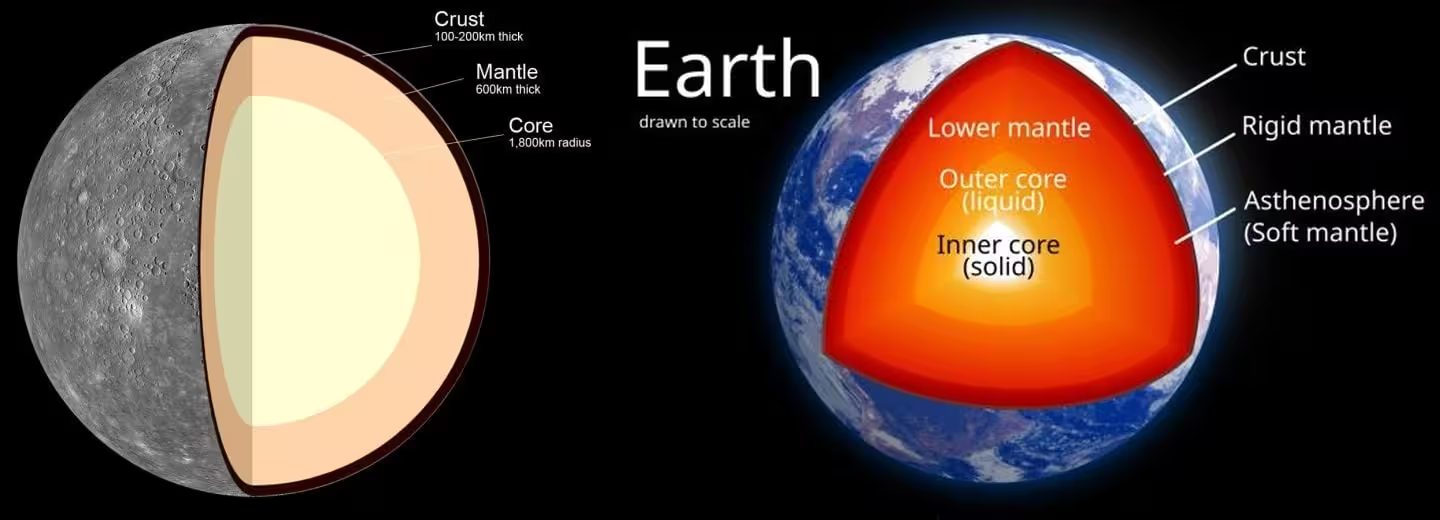

Merkur stellt eines der beständigsten Rätsel des Sonnensystems dar: ein Kern, der im Verhältnis zu Mantel und Kruste ungewöhnlich groß ist. Bereits bodengestützte Radiobeobachtungen in den 1960er- und 1970er-Jahren deuteten auf eine hohe mittlere Dichte des Planeten hin. Spätere Vorbeiflüge und Orbiter-Missionen — allen voran Mariner 10 (1975) und Nasa's MESSENGER-Orbiter (2011–2015) — bestätigten, dass Merkurs eisenreicher Kern einen ungewöhnlich großen Anteil an der Gesamtmasse einnimmt. Während der Erdkern etwa 30 % der planetaren Masse und der des Mars rund 25 % ausmacht, entfallen auf Merkur mehr als ungefähr 70 % der Masse auf den Kern, was zu einem Metall-zu-Silikat-Verhältnis führt, das sich nur schwer mit klassischen Modellen der Planetenentstehung vereinbaren lässt.

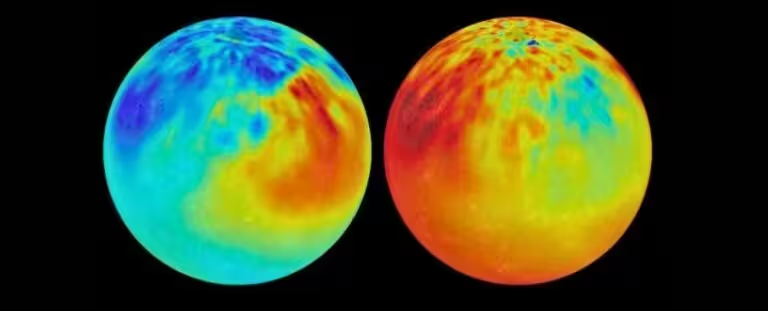

Auffällige Regionen chemischer Vielfalt auf Merkur, kartiert vom XRS-Instrument der MESSENGER-Mission

Seit Jahrzehnten wird daher die Idee diskutiert, dass ein katastrophaler Riesenaufprall einen großen Teil von Merkurs ursprünglichem Mantel weggeblasen hat, sodass heute nur noch eine dünnere Silikatschale über einem dominanten Metallinneren verbleibt. Klassische Riesenimpakt-Modelle setzen dabei meist einen Zusammenstoß zwischen Körpern mit sehr ungleichen Massen voraus — ein Proto-Merkur, getroffen von einem deutlich kleineren Projektil — doch detaillierte N-Körper-Simulationen legen nahe, dass solche stark asymmetrischen Kollisionen in der Frühphase des Sonnensystems statistisch selten waren. Diese Erkenntnis wirft die Frage auf, ob alternative Mechanismen existieren, die sowohl physikalisch möglich als auch wahrscheinlicher sind.

Eine neue Hypothese: streifende Kollisionen zwischen gleichgroßen Körpern

Eine Studie aus dem Jahr 2025 in Nature Astronomy (Franco et al.) schlägt eine alternative Erklärung vor, die sowohl die physikalischen Abläufe als auch die statistische Wahrscheinlichkeit besser berücksichtigt. Mithilfe hochaufgelöster smoothed-particle-hydrodynamics-(SPH)-Simulationen zeigen die Autorinnen und Autoren, dass eine langsamere, streifende Kollision zwischen zwei Protoplaneten vergleichbarer Masse Merkurs heutige Masse und das hohe Metall-zu-Silikat-Verhältnis mit bemerkenswerter Genauigkeit reproduzieren kann — ihre Modelle treffen die beobachteten Eigenschaften Mercurs innerhalb von etwa 5 %.

Das Streifaufprall-Modell unterscheidet sich vom klassischen „hit-and-strip“-Szenario in einem entscheidenden Punkt: Der Impaktor muss nicht viel kleiner als der Proto-Merkur sein. Vielmehr können zwei planetare Embryonen ähnlicher Größe — beide entstanden in der dichten, chaotischen inneren Zone des frühen Sonnensystems — bei einem flachen Aufprallwinkel Mantelmaterial bevorzugt ablösen, während die dichten Eisenskerne weitgehend intakt bleiben. Da Kollisionen zwischen ähnlich massiven Körpern in der Assemblierungsphase der inneren Planeten deutlich häufiger vorkamen, ist dieser Mechanismus sowohl dynamisch als auch statistisch plausibler.

Wie die Simulationen funktionieren und was sie zeigen

Smoothed Particle Hydrodynamics ist eine etablierte numerische Methode zur Modellierung des Verhaltens von Fluiden und Festkörpern bei hochenergetischen Wechselwirkungen wie planetaren Kollisionen. Bei SPH wird jeder Körper in Tausende bis Millionen diskreter "Partikel" unterteilt, denen thermodynamische und materielle Eigenschaften zugewiesen werden; ihre Bahnen und Wechselwirkungen werden integriert, um Schockausbreitung, Schmelzen, Verdampfung und gravitative Wiederakkretion nachzuzeichnen. Durch die Kombination von Materialgesetzbüchern (equations of state) und Selbstgravitation lassen sich die komplexen Prozesse nachbilden, die während eines Aufpralls ablaufen.

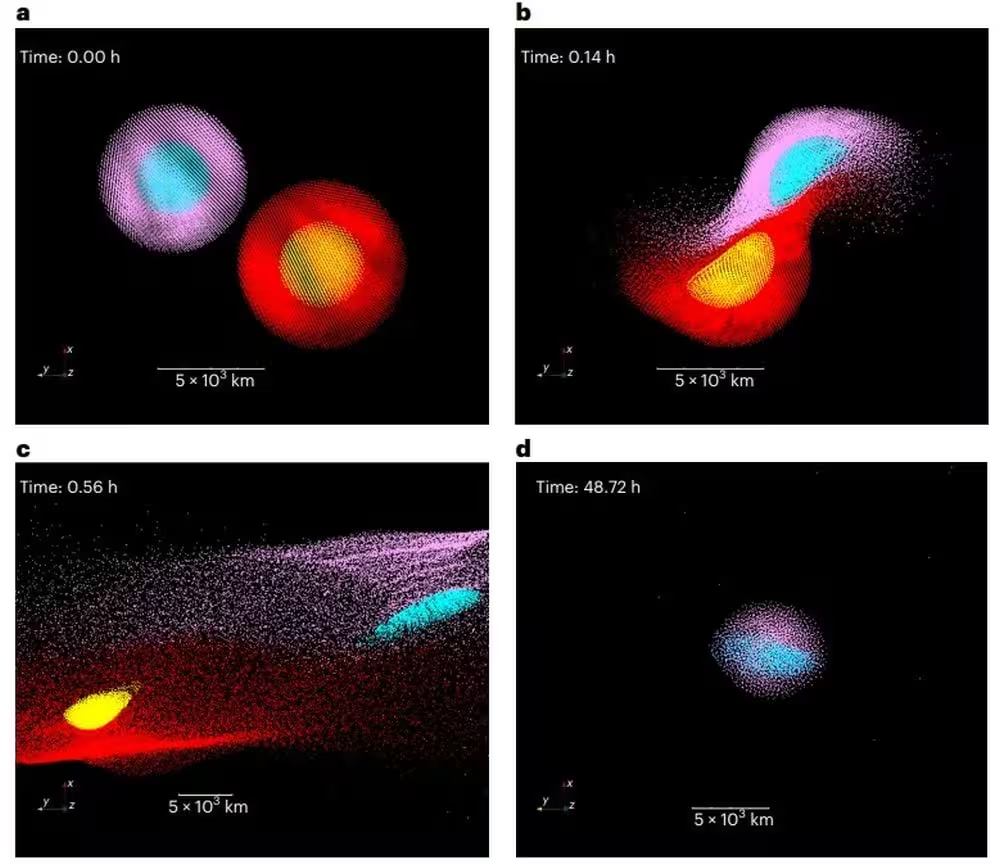

Diese Screenshots aus den Simulationen zeigen, wie das Aufprallereignis ablief. "Der Proto-Merkur (0.13 M⊕) ist durch einen rosa Mantel und einen türkisfarbenen Kern dargestellt. Das Zielkörper ist durch einen roten Mantel und einen gelben Kern repräsentiert", erklären die Autoren. Die Aufprallgeschwindigkeit ist relativ niedrig und der Aufprallwinkel liegt bei 32,5 Grad. (b) und (c) veranschaulichen den Aufprall und das Weggeschleuderte Material. (d) zeigt den Merkur-Kandidaten mit 0,056 Erdmassen, sehr nahe an den gemessenen 0,055 Erdmassen. (Franco et al., NatAstr., 2025)

Franco und Kolleginnen und Kollegen führten Dutzende SPH-Experimente mit variierten Aufprallwinkeln, Geschwindigkeiten und Anfangszusammensetzungen durch. Ihre präferierte Konfiguration umfasst ein streifendes Zusammentreffen bei einem Winkel nahe 30–35 Grad und relativ niedrigen Relativgeschwindigkeiten. Ein solcher Zusammenstoß kann bis zu ~60 % des Mantels eines Protoplaneten abstreifen, wodurch der verbleibende Körper einen erhöhten Metallanteil erhält, ohne dass der Eisenkern vollständig zerstört wird. Entscheidend ist, dass die Simulationen Szenarien zeigen, in denen ein bedeutender Anteil des Manteltrümmers Fluchtbahnen erlangt und nicht auf den Überlebenden zurückfällt — so bleibt das Metall-zu-Silikat-Ungleichgewicht bestehen.

Wohin verschwand der verlorene Mantel?

Eine zentrale Schwierigkeit jedes Massen-Strip-Modells besteht darin zu erklären, warum das abgetrennte Mantelmaterial nicht einfach wieder auf den überlebenden Planeten zurückfiel. Die neue Studie argumentiert, dass mehrere Mechanismen in der frühen Phase des Sonnensystems eine effiziente Reakkretion verhindern konnten. Dazu zählen gravitative Streuung durch nahegelegene Planetesimale und Embryonen, dynamische Wechselwirkungen mit sich formenden Nachbarplaneten sowie die Überführung von Trümmerbahnen in benachbarte Umlaufbahnen. In einigen modellierten Ergebnissen wird ein Teil des ausgeworfenen Silikatmaterials in benachbarte Körper eingebaut — Venus erscheint unter bestimmten orbitalen Konfigurationen als plausibler Empfänger, wenngleich dieser spezifische Pfad weitere Simulationen und geochemische Tests erfordert.

Zusätzlich könnten thermische Prozesse und Verdampfungsphasen während des Aufpralls die Oberflächen- und Korngrößenzusammensetzung des ausgeworfenen Materials verändert haben, wodurch eine spätere Wiederaufnahme in dichte planetare Körper erschwert wird. Kleinere Fragmente und gasförmige Bestandteile lassen sich leichter verteilen und aus der unmittelbaren Aufprallregion entfernen. Langfristig können Resonanzen mit noch entstehenden Planeten oder Jupiter-vermittelte Störungen dazu führen, dass Trümmer in den inneren Asteroidengürtel oder sogar aus dem Sonnensystem hinausgeschleudert werden.

Wissenschaftlicher Kontext und Implikationen für die Planetenbildung

Wenn Merkur aus einer streifenden Kollision zwischen ähnlichen Embryonen hervorging, hat das weitreichende Folgen für Modelle der Assemblierung innerer Planeten. Es verstärkt das Bild des frühen inneren Sonnensystems als dynamisch gewalttätiger Umgebung, in der Protoplaneten durch wiederholte Beinahe-Kollisionen, Streifschüsse und Verschmelzungen geformt wurden, anstatt durch eine Abfolge von extrem asymmetrischen, sehr seltenen Ereignissen. Dieses Bild passt zu jüngeren N-Körper-Simulationen, die eine hohe Zahl an Interaktionen und Umlaufbahnüberarbeitungen nahe der Sonne zeigen.

Die Studie verdeutlicht außerdem das Zusammenspiel zwischen dynamischer Entwicklung und geochemischen Signaturen: Die Zusammensetzung eines Planeten kann maßgeblich durch ein einzelnes stochastisches Ereignis verändert werden, doch dieses Ereignis muss mit der statistischen Kollisionverteilung aus N-Körper-Modellen konsistent sein. Franco et al. adressieren beide Anforderungen, indem sie zeigen, dass das streifende Kollision-Szenario sowohl geophysikalisch plausibel als auch dynamisch wahrscheinlich ist. Solche Ergebnisse fördern die Verbindung zwischen numerischer Dynamik, Hochenergie-Physik und geochemischen Beobachtungen und eröffnen neue Wege, die frühe Entwicklung terrestrischer Planeten zu rekonstruieren.

Darüber hinaus hat das Ergebnis Auswirkungen auf Vergleiche mit Exoplanetensystemen: Wenn Streifkollisionen ein häufiger Mechanismus zur Veränderung der Metallverteilung sind, könnten ähnliche Prozesse die innere Zusammensetzung von kurz-umlaufenden terrestrischen Exoplaneten prägen, was wiederum Beobachtungen des mittleren Dichteverhältnisses und der inneren Struktur beeinflusst. Dadurch entsteht eine Verknüpfung zwischen lokalem Sonnensystemwissen und allgemeinen Modellen der Planetenbildung in anderen Sternsystemen.

Missionsdaten und zukünftige Tests

Missionen wie MESSENGER lieferten die geophysikalischen und chemischen Randbedingungen, die Merkur zu einem so faszinierenden Fallbeispiel machen. Blickt man nach vorn, so wird die ESA/JAXA-Mission BepiColombo — die 2026 an Merkur ankommen soll — mehr als 20 wissenschaftliche Instrumente mitführen, die Messungen zur inneren Struktur, zum Magnetfeld und zur Oberflächenzusammensetzung verfeinern sollen. Sehr präzise Gravimetrie- und Magnetfelddaten können die Größe und den Zustand des Kerns (festes inneres Kernstadium versus flüssiger äußerer Kern) besser eingrenzen und verbesserte Schätzungen zur mittleren Dichte und zum Trägheitsmoment liefern. Solche Daten sind entscheidend, um Modelle zur inneren Differenzierung und zum möglichen Vorhandensein eines inneren festen Kerns oder eines flüssigen äußeren Kerns zu testen.

Geochemische Tests könnten das Streifaufprall-Modell weiter stützen oder widerlegen. Detaillierte Häufigkeitsmuster refraktärer und volatiler Elemente, isotopische Verhältnisse in mercury-ähnlichen Meteoriten (sofern identifiziert) und — im bestmöglichen Szenario — Probenrückführung von Merkur selbst würden direkte kompositorische Fingerabdrücke großer Mantelstripping-Ereignisse liefern. Spezifische Tests könnten beispielsweise auf Unterschiede in Mn/Na-, K/Th- oder S/Si-Verhältnissen abzielen, die Aufschluss über Verluste durch Temperatur- und Druckspitzen bei Kollisionen geben. Isotopenvergleiche, etwa von Sauerstoff- oder Chrom-Isotopen, könnten helfen zu klären, ob ausgeworfenes Material später in Venus oder andere innere Körper integriert wurde.

Ergänzend könnten langfristige numerische Studien, die SPH-Modelle mit großräumigen N-Körper-Simulationen koppeln, detailliertere Vorhersagen über die Bahnentwicklung des Trümmerfelds liefern. Solche kombinierten Modelle könnten zeigen, wie wahrscheinlich es ist, dass Mantelreste in die Venusbahn gelangen, im Asteroidengürtel verteilt werden oder das innere Sonnensystem verlassen — damit würden konkrete, testbare Hypothesen entstehen, die durch geochemische Messungen überprüfbar sind.

Expertise

Dr. Lena Ortiz, Planetengeophysikerin am Institute for Planetary Physics, kommentiert: "Das Modell der streifenden Zwillingskollision bringt elegant zwei harte Randbedingungen in Einklang: Mercurs extrem metallreiche Zusammensetzung und die statistische Seltenheit stark ungleicher Kollisionen. Es verlagert die Erzählung von einem hochgradig außergewöhnlichen Ereignis hin zu einer eher natürlichen Folge der Dynamik bei der Planetenbildung. Der nächste Schritt besteht darin, detaillierte Geochemie mit verbesserten dynamischen Modellen zu kombinieren, um zu prüfen, ob die vorhergesagten Trümmerpfade mit plausiblen Senken übereinstimmen, etwa Venus oder der innere Asteroidengürtel."

Fazit

Der übergroße Kern Mercurs erfordert nicht länger notwendigerweise die Annahme eines ungewöhnlich seltenen Impakttypus. Hochaufgelöste SPH-Simulationen deuten darauf hin, dass eine streifende Kollision zwischen ähnlich großen Protoplaneten Mantelmaterial effizient abstreifen kann, während ein dichter Eisenkern weitgehend intakt bleibt. Dieses Szenario ist sowohl dynamisch plausibel im beengten inneren Sonnensystem der Frühzeit als auch in der Lage, Mercurs Metall-zu-Silikat-Verhältnis auf wenige Prozent genau zu reproduzieren. Laufende und bevorstehende Beobachtungen — vor allem durch BepiColombo — sowie künftige geochemische Analysen werden entscheidend sein, um diese Hypothese zu überprüfen und unser Verständnis davon zu verfeinern, wie terrestrische Planeten ihre innere Struktur entwickeln. Zusätzlich bieten die Ergebnisse ein wichtiges Bindeglied zu Untersuchungen an extrasolaren terrestrischen Körpern und erweitern damit die Relevanz dieser Forschung über das lokale Sonnensystem hinaus.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen