9 Minuten

Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) hat Phosphin in der Atmosphäre eines alten braunen Zwergs nachgewiesen und damit langjährige theoretische Vorhersagen bestätigt sowie Fragen neu aufgeworfen, wie Phosphor in kalten, wasserstoffreichen Welten zirkuliert. Der Nachweis auf Wolf 1130C — einem alten, metallarmen Braunen Zwerg, der ein kompaktes Doppelsternsystem umkreist — durchbricht eine Serie überraschender Nicht-Nachweise und eröffnet Astronomen ein neues Labor für chemische Modellierung, Atmosphärenchemie und die Interpretation möglicher Biosignaturen.

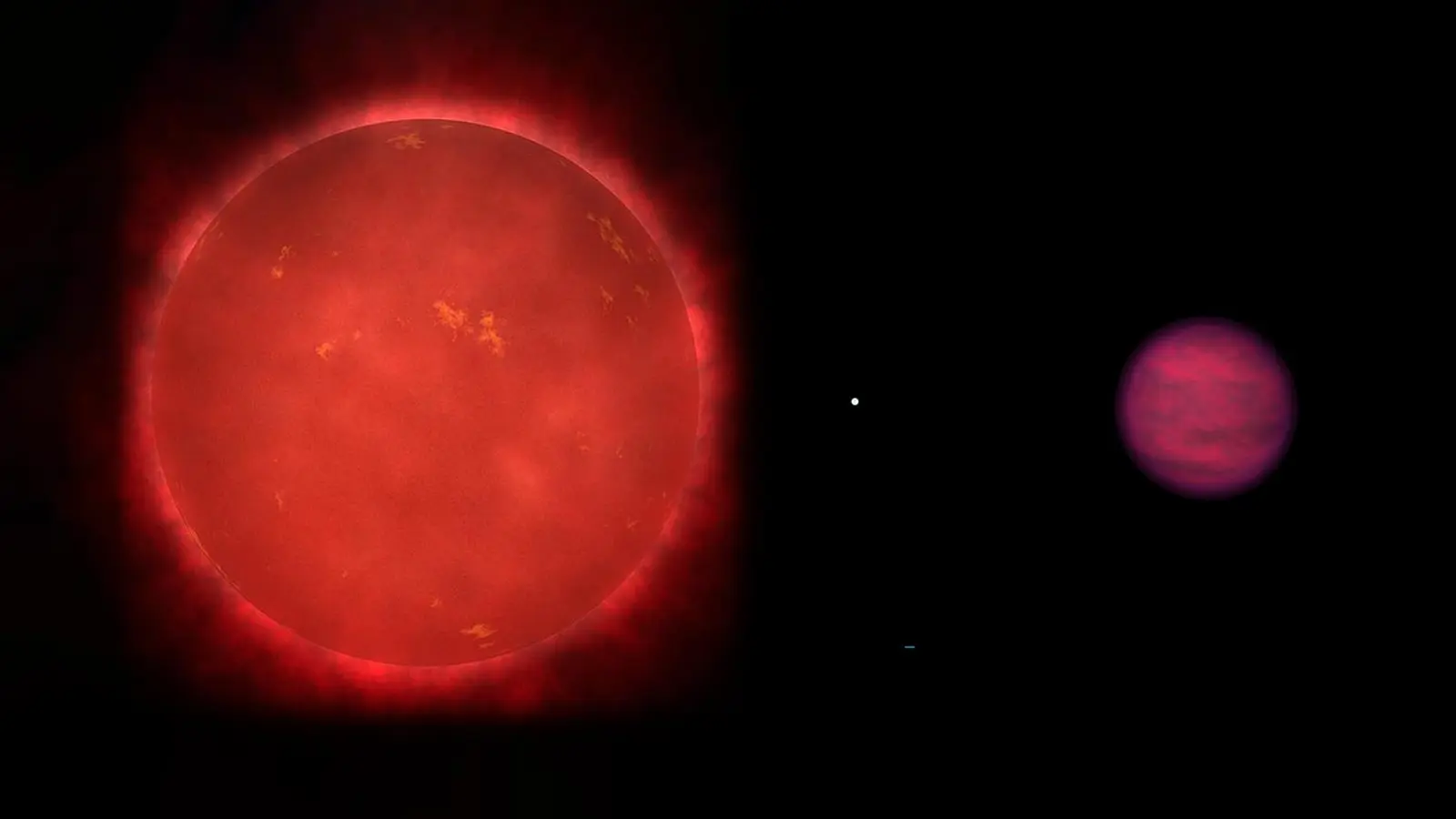

Schematische Darstellung des Dreifachsystems Wolf 1130ABC: der rote Zwergstern Wolf 1130A (l), sein naher, kompakter Weißer Zwerg Wolf 1130B (m) und der entfernte Braune Zwerg Wolf 1130C (r). Die drei Komponenten sind in ihrer relativen Größe zueinander skaliert dargestellt.

Warum Phosphin wichtig ist: Chemie, Planeten und Lebenserkennung

Phosphor ist ein zentrales Element für Leben auf der Erde: Er ist Bestandteil von DNA und RNA, essentiell für Zellmembranen und ein Baustein energietragender Moleküle wie ATP. In reduzierenden, wasserstoffdominierten Atmosphären kann Phosphor mit Wasserstoff Phosphin (PH3) bilden, ein Molekül, das chemisch reaktiv ist und für viele Lebensformen toxisch sein kann. Auf Jupiter und Saturn ist Phosphin ein gewöhnliches Spurengas, das im tiefen, heißen Inneren erzeugt und durch turbulente Durchmischung in höhere Atmosphärenschichten transportiert wird. Da terrestrische Planeten nur wenige abiotische Wege zur PH3-Bildung besitzen, rückte Phosphin als potenzielle Biosignatur für felsige Exoplaneten in den Fokus—wobei seine Interpretation stark vom jeweiligen Kontext abhängt.

Über Jahrzehnte gingen Planetenforscher davon aus, dass Phosphin in Atmosphären von Gasriesen und Braunen Zwergen dort vorkommt, wo die Bedingungen denen von Jupiter oder Saturn ähneln: reichlich Wasserstoff, ausreichend gasförmiger Phosphor und atmosphärische Vertikalmischung, die phosphorhaltige Spezies aus heißeren Schichten emporfördert. Dennoch blieben bei Beobachtungen mit leistungsfähigen Instrumenten, einschließlich frühzeitiger JWST-Datensätze, die erwarteten Signaturen oft aus. Diese Diskrepanz zwischen Theorie und Beobachtung veranlasste erneute systematische Suchen speziell alter, metallarmer Brauner Zwerge, um chemische Modelle unter belastenden Bedingungen zu testen und die Atmosphärenchemie von Phosphor besser zu verstehen.

Phosphin ist damit nicht nur ein Marker für elementare Phosphorchemie, sondern auch ein wichtiges Testobjekt für Atmosphärenmodelle, Spektroskopie-Methoden und die Entwicklung robuster Kriterien zur Identifikation von Biosignaturen. Die Kombination aus theoretischer Chemie, Labor-Daten, numerischen Reaktionsnetzwerken und hochaufgelöster Spektroskopie ist entscheidend, um die Herkunft von PH3 zu differenzieren — ob biogen, geochemisch oder resultierend aus speziellen Systemhistorien wie Nova-Ereignissen.

Wolf 1130ABC: eine ungewöhnliche Nachbarschaft für einen ungewöhnlichen Nachweis

Das System Wolf 1130ABC liegt in rund 54 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Schwan (Cygnus). Es ist ein hierarchisches Dreifachsystem: ein kühler Roter Zwerg (Wolf 1130A), der eng mit einem massereichen Weißen Zwerg (Wolf 1130B) verbunden ist, sowie ein entfernter, sehr alter Brauner Zwerg (Wolf 1130C), der das enge Paar umkreist. Wolf 1130C ist für Atmosphärenchemiker besonders interessant, weil er metallarm ist — das heißt, er weist geringere Häufigkeiten von Elementen auf, die schwerer sind als Wasserstoff und Helium, verglichen mit sonnenähnlichen Verhältnissen. Diese Metallarmut bietet ein natürliches Testfeld, um zu untersuchen, wie Zusammensetzung und Elementhäufigkeiten die chemischen Gleichgewichte und Reaktionspfade in Atmosphären beeinflussen.

Das Team um Prof. Adam Burgasser an der University of California, San Diego nutzte die infraroten Spektrographen des JWST, um empfindliche Spektren von Wolf 1130C aufzunehmen. In diesen Spektren identifizierten die Forschenden charakteristische Absorptionsmerkmale, die sich eindeutig Phosphin zuordnen ließen. Das Signal war ausreichend stark, sodass die Autorinnen und Autoren mit Hilfe atmosphärischer Retrieval-Methoden die Häufigkeit des Moleküls quantifizieren konnten — statistische Verfahren, die aus einem gemessenen Spektrum Rückschlüsse auf Temperaturprofil, Druckverteilung und molekulare Konzentrationen ziehen.

Retrieval-Techniken und das Ergebnis zur Häufigkeit

- Atmosphärische Retrievals kombinieren Strahlungstransfermodelle mit Optimierungsalgorithmen und statistischen Ansätzen, um gemessene Spektren zu reproduzieren. Sie liefern Wahrscheinlichkeitsverteilungen für Temperaturen, Drücke und Mischungsverhältnisse der Moleküle, die mit den Beobachtungsdaten konsistent sind.

- Für Wolf 1130C weisen die Retrievals auf Phosphin in der Größenordnung von etwa 100 Teile pro Milliarde (parts per billion, ppb) Volumenanteil hin — ein Wert, der mit früheren theoretischen Erwartungen für wasserstoffreiche Atmosphären, die vertikale Durchmischung aufweisen, gut übereinstimmt.

Eileen Gonzales, Assistant Professor an der San Francisco State University und Koautorin der Studie, beschrieb den Ansatz als eine Art Reverse Engineering eines unbekannten Rezepts: Die spektralen Daten schränken die möglichen atmosphärischen Zutaten und ihre Anteile ein. Bei Wolf 1130C waren die spektralen Fingerabdrücke von PH3 deutlich genug, um das Gas innerhalb des vorhergesagten Häufigkeitsbereichs zu verorten — ein Ergebnis, das gleichermaßen befriedigend wie rätselhaft ist, weil viele ähnliche Braune Zwerge und Exoplaneten, die mit dem JWST beobachtet wurden, keine vergleichbaren Phosphin-Signaturen zeigten.

Warum Wolf 1130C Phosphin zeigte, andere aber nicht

Der Nachweis führt zu zwei vorrangigen Erklärungen mit prüfbaren Vorhersagen. Erstens könnte die metallarme Chemie von Wolf 1130C die Bildung von Phosphin begünstigen, weil alternative phosphorhaltige Verbindungen reduziert werden. In metallreicheren Atmosphären bindet Sauerstoff leicht an Phosphor und bildet oxidierte Spezies (etwa Phosphoroxide), die die PH3-Bildung unterdrücken können. In einer metallarmen Umgebung steht weniger freier Sauerstoff zur Verfügung; folglich kann Phosphor in reduzierten Formen verbleiben und mit dem überreich vorhandenen Wasserstoff zu Phosphin reagieren.

Zweitens könnte die Systemgeschichte eine zusätzliche Phosphorquelle geliefert haben. Weiße Zwerge wie Wolf 1130B können episodische thermonukleare Oberflächenereignisse (Novae) erfahren, wenn akkretierte Materie auf der dichten Sternoberfläche zu runaway-Fusion führt. Solche Nova-Ereignisse synthetisieren und schleudern oft schwere Elemente — darunter auch Phosphor — in die Umgebung. Wenn Wolf 1130B über die lange Lebenszeit des Systems ein oder mehrere Nova-Ereignisse durchlief, könnte phosporreicher Staub oder Gas in die Umgebung verteilt worden sein und später von Wolf 1130C akkretierbar oder durch dynamische Prozesse in seine Atmosphäre gemischt worden sein. Um intrinsische chemische Effekte von externer Anreicherung zu unterscheiden, werden gezielte Beobachtungen nötig sein, die nach korrelierten Elementanomalien suchen und Vergleiche innerhalb einer Population ähnlicher Brauner Zwerge anstellen.

Beide Szenarien haben unmittelbare Konsequenzen dafür, wie Wissenschaftler Phosphin-Funde als mögliche Biosignaturen auf felsigen Welten interpretieren. Falls Zusammensetzung und Systemhistorie PH3 abiogen in unerwarteten Umgebungen hervorbringen können, braucht ein Phosphin-Nachweis auf einem terrestrischen Exoplaneten umfassendere Kontextinformationen — etwa isotopische Verhältnisse, die gleichzeitige Detektion weiterer Gase mit spezifischen Stoßverhältnissen oder strenge geophysikalische Einschränkungen — bevor er eindeutig als Hinweis auf biologische Aktivität gewertet werden kann.

Folgen für Modelle, Missionen und künftige Beobachtungen

Der Phosphin-Nachweis in Wolf 1130C liefert einen konkreten Datenpunkt zur Anpassung chemischer Modelle für phosphorhaltige Spezies unter variierenden Metallizitäten und thermischen Profilen. Modellierer werden Reaktionsnetzwerke überarbeiten, alternative Phosphor-Senken einbeziehen und untersuchen, wie sich Effizienzen vertikaler Durchmischung mit Schwerkraft, Temperaturprofil und Alter verändern. Auch Laborexperimente zur Bestimmung von Reaktionsraten unter niedrigen Temperaturen und hoher Wasserstoffkonzentration sind notwendig, um Modelle zu validieren.

Beobachterisch eröffnet die Entdeckung mehrere Follow-up-Pfade, die die Herkunft, Verbreitung und Variabilität von Phosphin besser einordnen können:

- Gezielte JWST-Surveys von metallarmen Braunen Zwergen, um zu klären, ob Wolf 1130C ein Einzelfall ist oder stellvertretend für eine größere Klasse von Objekten. Solche statistischen Studien sind wichtig für Populationsanalysen und die Abschätzung der Häufigkeit von PH3 in unterschiedlichen chemischen Umgebungen.

- Hochauflösende Spektroskopie mit bodengebundenen Observatorien (z. B. mit VLT, Keck oder GMT in der Zukunft), um nach weiteren phosphorhaltigen Molekülen zu suchen und isotopische Signaturen zu messen, die Rückschlüsse auf nukleosynthetische Ursprünge (etwa Nova-Einspritzungen) erlauben.

- Vergleiche der chemischen Inventare von Braunen Zwergen, Gasriesen-Exoplaneten und den Riesenplaneten unseres Sonnensystems, um zu kartieren, wie Zusammensetzung, Dynamik und Alter die Phosphorchemie über verschiedene Umgebungen hinweg formen.

Diese Arbeiten werden auch die Kriterien für die Lebenssuche verfeinern. Indem Astronomen nicht-biologische Produktionswege von Phosphin kartieren, lässt sich besser identifizieren, welche Gas-Kombinationen und planetaren Bedingungen biogenes PH3 am wahrscheinlichsten machen. Die Kombination aus Spektralinformationen, systemischer Kontextanalyse und Modellierung wird die Robustheit von Biosignatur-Behauptungen deutlich erhöhen.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

Dr. Maria Chen, Atmosphärenchemikerin an einem nationalen Forschungslabor, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: 'Dieser Nachweis ist ein wertvoller Kalibrierungspunkt. Wolf 1130C zeigt uns, dass PH3 in kalten, metallarmen Atmosphären überleben und detektierbar sein kann, was unsere Einschätzung von Phosphin als Biosignatur verändert. Das schließt biologische Ursprünge an anderen Orten nicht aus, betont aber die Notwendigkeit umfassenden Kontexts — Zusammensetzung, Dynamik und Systemgeschichte — bevor man Aussagen über Leben trifft.' Ihre Einschätzung unterstreicht, dass sowohl Modellarbeit als auch umfassende Beobachtungsstrategien nötig sind, um Phosphin-Funde zuverlässig zu interpretieren.

Darüber hinaus regen die Ergebnisse interdisziplinäre Forschung an: Laborchemiker, Astrophysiker, Planetologen und Geochemiker müssen zusammenarbeiten, um Reaktionspfade, Korrosionsprozesse, Kondensationschemie und potenzielle staubgebundene Transportmechanismen von Phosphor in kalten Atmosphären besser zu verstehen. Auch theoretische Arbeiten zur Dynamik der Akkretion aus umgebender Materie und zu möglichen Langzeit-Transportprozessen innerhalb eines Systems wie Wolf 1130ABC sind aussichtsreich.

Schlussbetrachtung

Der JWST-Nachweis von Phosphin in Wolf 1130C ist zugleich Bestätigung und Herausforderung: Bestätigung, dass unsere theoretischen Erwartungen für PH3 in bestimmten Atmosphären korrekt sein können, und Herausforderung, weil viele analoge Welten das Molekül nicht zeigen. Die Aufklärung dieses Widerspruchs wird unsere chemischen Modelle schärfen, die Planung künftiger Beobachtungen verbessern und die Kriterien verfeinern, nach denen mögliche Biosignaturen bewertet werden. Ob Phosphin letztlich auf einigen Welten ein Hinweis auf Leben ist oder sich vielmehr als Tracer für planetare Geschichte und Zusammensetzung erweist, Wolf 1130C ist zu einem wichtigen Referenzobjekt für das Verständnis der kosmischen Phosphorchemie geworden.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen