7 Minuten

Forscher haben Quanten-Teleportation zwischen Teilchen demonstriert, wobei Quantenpunkt-Emitter über eine kurze Glasfaser verbunden wurden, und damit einen wichtigen Schritt in Richtung sicherer Quanten-Netzwerke gezeigt. Das Experiment belegt, dass Quantenpunkt‑Technologie Quantenzustände über eine optische Verbindung übertragen kann und dabei vielversprechende Zuverlässigkeit erreicht; gleichzeitig bleiben größere Reichweiten und höhere Erfolgsraten zentrale Ziele für die nächste Entwicklungsphase. Diese Arbeit kombiniert Grundlagenforschung mit anwendungsorientierten Perspektiven in der Quantenkommunikation und stellt eine Brücke zwischen nanoskaligen Einzelphotonenquellen und netzwerkfähigen Quantenmodulen dar.

How the experiment worked in the lab

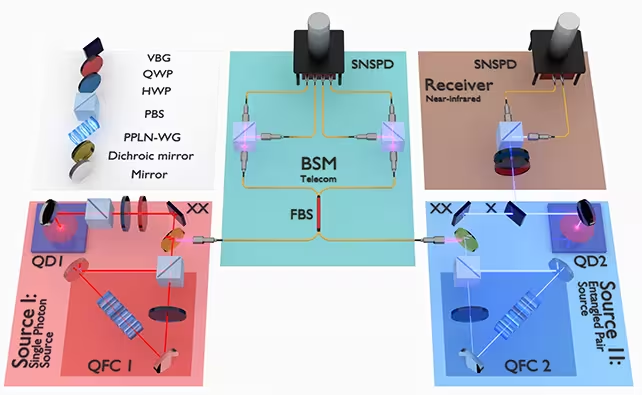

Im beschriebenen Versuchsaufbau nutzten die Wissenschaftler Quantenpunkte – nanoskalige Halbleiterstrukturen, die bei Bedarf Einzelphotonen emittieren – als Quellen der zu übertragenden Quantenzustände. Zwei Quantenpunkt‑Systeme waren über eine Glasfaser von ungefähr 10 Metern Länge verbunden. Die aus jedem Punkt erzeugten Photonen wurden gezielt manipuliert und so interferiert, dass der Quantenzustand eines Knotens am anderen Knoten rekonstruiert werden konnte, ohne das physische Teilchen selbst zu übertragen – ein Prozess, der allgemein als Quanten‑Teleportation bezeichnet wird. Technisch basiert diese Teleportation auf dem etablierten Protokoll aus der Quanteninformationstheorie: Zunächst werden Zustände und verschränkte Photonen vorbereitet, danach erfolgt eine Bell‑Messung (oder eine äquivalente interferometrische Messung) an der Schnittstelle, die die Korrelationen zwischen Sender und Empfänger herstellt. Anschließend wird das Messergebnis klassisch an die entfernte Station übermittelt, die daraufhin eine bedingte lokale Operation ausführt, um den ursprünglichen Quantenzustand zu rekonstruieren. Im Labor war hierfür eine präzise Synchronisation der Quellen, eine hochqualitative Indistinguishability der Photonen (Ununterscheidbarkeit hinsichtlich Wellenform, Polarisation und Zeit) sowie empfindliche Einzeldetektoren erforderlich. Die Versuchsgruppe setzte robuste Einzelphotonendetektoren wie supraleitende Nanodraht‑Detektoren (SNSPDs) und präzise zeitaufgelöste Elektronik ein, um die Koinzidenzen und Interferenzmuster zuverlässig zu messen. Häufig werden zudem Kryostate verwendet, um die Quantenpunkte bei tiefen Temperaturen stabil zu betreiben und Rauschquellen zu minimieren. Die Kopplung der Photonen in die Glasfaser, die Minimierung von Verlusten an Faseranschlüssen und die Stabilisierung der optischen Wege sind praktische Herausforderungen, die das Team adressierte, um reproduzierbare Teleportationsereignisse zu erzielen. Darüber hinaus spielten Modenmatching, Polarisationskontrolle und aktive Phasenstabilisierung eine Rolle, damit die Interferenz am Strahlteiler hochvisibel bleibt. Dabei helfen Messprotokolle wie der Hong‑Ou‑Mandel‑Effekt, die Indistinguishability der Photonen experimentell zu verifizieren. Insgesamt kombiniert der Aufbau Elemente aus Nanophotonik, optischer Fasertechnik und Quanteninformation, was die Relevanz von Quantenpunkten als kompakte, integrierbare Quellen von Einzelphotonen für Quantenkommunikationsanwendungen unterstreicht.

Key metrics and limitations

- Optical link length: ~10 meters (near 33 feet). — Die verwendete optische Verbindung war etwa 10 Meter lang (annähernd 33 Fuß). Diese kurze Distanz diente dazu, Verluste und Dekohärenz gering zu halten und experimentelle Parameter präzise zu kontrollieren; für praktische Quantennetzwerke müssen jedoch deutlich größere Distanzen überbrückt werden, weshalb die Vergrößerung der Reichweite ein zentrales Forschungsziel ist.

- Teleportation fidelity: a success rate slightly above 70 percent. — Die Teleportationsfidelity lag geringfügig über 70 Prozent. Diese Kennzahl beschreibt, wie genau der rekonstruierte Quantenzustand dem ursprünglichen Zustand entspricht. Eine Fidelity oberhalb der 70‑Prozent‑Marke ist vielversprechend, aber für störungsarme, skalierbare Anwendungen (beispielsweise für fehlerkorrigierte Quantenkommunikation oder verteiltes Quantenrechnen) werden noch höhere Werte angestrebt.

- Primary technical hurdles: increasing distance and improving reliability. — Zu den Hauptproblemen zählen die Vergrößerung der Übertragungsdistanz und die Steigerung der Zuverlässigkeit. Weitere Herausforderungen sind die Reduktion von photonischen Verlusten, die Verbesserung der Photon‑Indistinguishability zwischen verschiedenen Quantenpunkten, die Integration mit Telekommunikationswellenlängen mittels Frequenzkonversion sowie die Implementierung von Quantenspeicher‑ und Repeater‑Konzepten zur Verlängerung der Reichweite.

Why this matters for the future quantum internet

Quanten‑Teleportation ist nicht mit Science‑Fiction‑Fernreisen im Sinne von Star Trek gleichzusetzen, sondern stellt eine Methode dar, quanteninformationshaltige Zustände sicher zu übertragen. Für ein globales Quanteninternet ist eine funktionierende Quanten‑Schicht essenziell: Sie erhält die Integrität verschränkter Zustände, ermöglicht kryptografische Protokolle wie Quantenschlüsselverteilung (QKD) mit erweiterten Sicherheitsgarantien und eröffnet neue Kommunikationsparadigmen, die klassische Netzwerke nicht leisten können. Demonstrationen mit Quantenpunkt‑Emittern sind hierbei besonders bemerkenswert, weil diese Quellen kompatibel mit der etablierten Halbleiterfertigung sind. Das bedeutet: Quantenpunkte lassen sich potenziell auf Chip‑Basis herstellen, in Photonik‑Bausteine integrieren und in großen Stückzahlen fertigen. Dadurch eröffnen sich Skalierungspfade, die bei manchen alternativen Einzelphotonenquellen—etwa bei einzelnen atomaren Systemen oder bestimmten Kristallen—weniger praktikabel sind. Quantenpunkte bieten Optionen für die Integration in optische Wellenleiter, Mikroresonatoren und für die elektronische Ansteuerung, was sie attraktiv für industrielle Anwendungen macht. Für das Quanteninternet sind mehrere Schichten relevant: die physikalische Schicht (Einzelphotonenquellen, Glasfaser, Detektoren), Protokolle zur Entanglement‑Verwaltung und Verteilung (einschließlich Quantenspeicher und Repeater) sowie kryptografische und netzwerkarchitektonische Schichten für Anwendungen. Die hier gezeigte Teleportation über Glasfaser adressiert unmittelbar die physikalische und transitorische Ebene, indem sie zeigt, dass Quantenpunkt‑Emitter praktischerweise über eine Faser verbunden werden können, ohne die Quanteninformation zu verlieren. Zudem ist die Wellenlängenkompatibilität mit bestehenden Glasfaserinfrastrukturen ein wichtiges Kriterium: Viele Quantenpunkt‑Emissionen liegen nicht direkt in den Telekommunikationsfenstern, was Frequenzkonversion oder die Entwicklung von Quantenpunkten mit geeigneten Emissionswellenlängen erforderlich macht. Fortschritte in diesen Bereichen würden die nahtlose Einbindung in städtische und regionale Glasfasernetze erleichtern und so die Realisierbarkeit von metropolitanen Quantennetzwerken verbessern.

Das Forscherteam betont, dass die Ergebnisse auf eine zunehmende Reife quantenpunktbasierter Technologie hindeuten und einen wichtigen Baustein für künftige Quantenkommunikation darstellen. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht; die Autorinnen und Autoren heben hervor, dass die Vergrößerung der Teleportationsreichweite und die Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit unmittelbare Prioritäten sind. Parallel werden anwendungsorientierte Fragestellungen bearbeitet, etwa wie sich mehrere Quantenpunkt‑Knoten in einem Netz koordinieren lassen, welche Fehler‑ und Rauschmodelle dominieren und wie Protokolle für Mehrknoten‑Verschränkung praktisch implementiert werden können. Darüber hinaus sind Aspekte wie Reproduzierbarkeit, Fertigungstoleranzen, Temperaturabhängigkeit und Langzeitstabilität wichtig, wenn Quantenpunkt‑Emitter von einem Laboraufbau zur industriellen Nutzung überführt werden sollen. Wirtschaftliche Faktoren wie Herstellungskosten, Integration in bestehende Telekom‑Infrastrukturen und Kompatibilität mit Standardkomponenten werden in späteren Phasen ebenso eine Rolle spielen.

Next steps and broader prospects

Als nächste Schritte streben Forscherteams an, die optischen Verbindungen auf deutlich größere Entfernungen auszudehnen, die Indistinguishability der Photonen weiter zu verfeinern und Fehler‑Minderungsstrategien zu integrieren. Konkrete Maßnahmen umfassen die Entwicklung leistungsfähiger Quantenrepeater, die Implementierung von Quantenspeichern zur Zwischenspeicherung verschränkter Zustände, die Nutzung von Frequenzkonversionstechnologien, um Photonen in das verlustarme Telekom‑Fenster zu bringen, sowie zeitliche und frequenzmäßige Multiplexverfahren, um die effektive Übertragungsrate zu erhöhen. Technische Verbesserungen an den Quantenpunkten selbst sind ebenfalls entscheidend: bessere Materialqualität, kontrollierte Dot‑Größenverteilung, präzisere elektrische oder optische Ansteuerung und die Integration in Photonik‑Plattformen (etwa Siliziumphotonik oder III‑V‑Materialsysteme) können die Emittereigenschaften stabilisieren und die Kompatibilität mit bestehenden Fertigungsprozessen erhöhen. Parallel wird an fortgeschrittenen Detektionstechniken und an integrierter Optik gearbeitet, um Verluste an Kopplungsstellen zu reduzieren und die Gesamtfidelity zu steigern. Wenn diese technischen Hürden genommen werden, könnten Quantenpunkt‑Emitter, die über Glasfaser gekoppelt sind, eine praktikable Route zu metrischen oder regionalen Quantennetzwerken darstellen. Solche Netze würden sichere Kommunikation auf Quantenniveau ermöglichen, etwa erweiterte QKD‑Dienste für Banken und Behörden, sowie die Grundlage für verteiltes Quantenrechnen bilden, in dem Quantenressourcen über räumlich getrennte Knoten koordiniert werden. Langfristig sind hybride Architekturen denkbar, die Quantenpunkte als local nodes mit anderen Elementen wie atomaren Quantenspeichern, photonischen Schaltkreisen und Quantenrepeatern kombinieren. Solche hybride Systeme könnten die Vorteile verschiedener Plattformen vereinen: die Fertigungsfreundlichkeit und Kompaktheit von Quantenpunkten mit der exzellenten Dekohärenzzeit von Atomen oder Ionen. Damit erhöht sich die Chance, robuste, skalierbare und wirtschaftlich realisierbare Quantennetzwerke zu etablieren, die sowohl wissenschaftliche Experimente als auch reale Anwendungen unterstützen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen