5 Minuten

An einem abgelegenen Küstenabschnitt in British Columbia hielten Forschende ein Verhalten fest, das Annahmen über die Einfallsreichheit von Wölfen infrage stellt: Eine weibliche Wölfin wurde dabei gefilmt, wie sie eine untergetauchte Krabbenfalle an Land zog und das Netz durchkaute, um an den Köder zu gelangen. Das Filmmaterial — Teil eines Projekts zur Entfernung invasiver Europäischer Grünkrabben — könnte den ersten dokumentierten Fall eines möglichen Werkzeuggebrauchs bei einer wild lebenden Wölfin darstellen.

Eine gezielte Abfolge, kein Zufallsfund

Jahrelang legten Naturschutzteams, die mit der Heiltsuk First Nation zusammenarbeiten, Krabbenfallen in tiefem Wasser aus, um die invasiven Europäische Grünkrabben zu fangen und zu entfernen, da diese Arten Küstenökosysteme schädigen. Einige Fallen tauchten wiederholt an Stränden auf, der Köder fehlte, obwohl die Fallen so ausgelegt waren, dass sie bei Niedrigwasser unter Wasser blieben. In der Vermutung, ein Meeresprädator sei verantwortlich, setzten Forschende im Mai 2024 ferngesteuerte Kameras ein, um das Rätsel zu lösen.

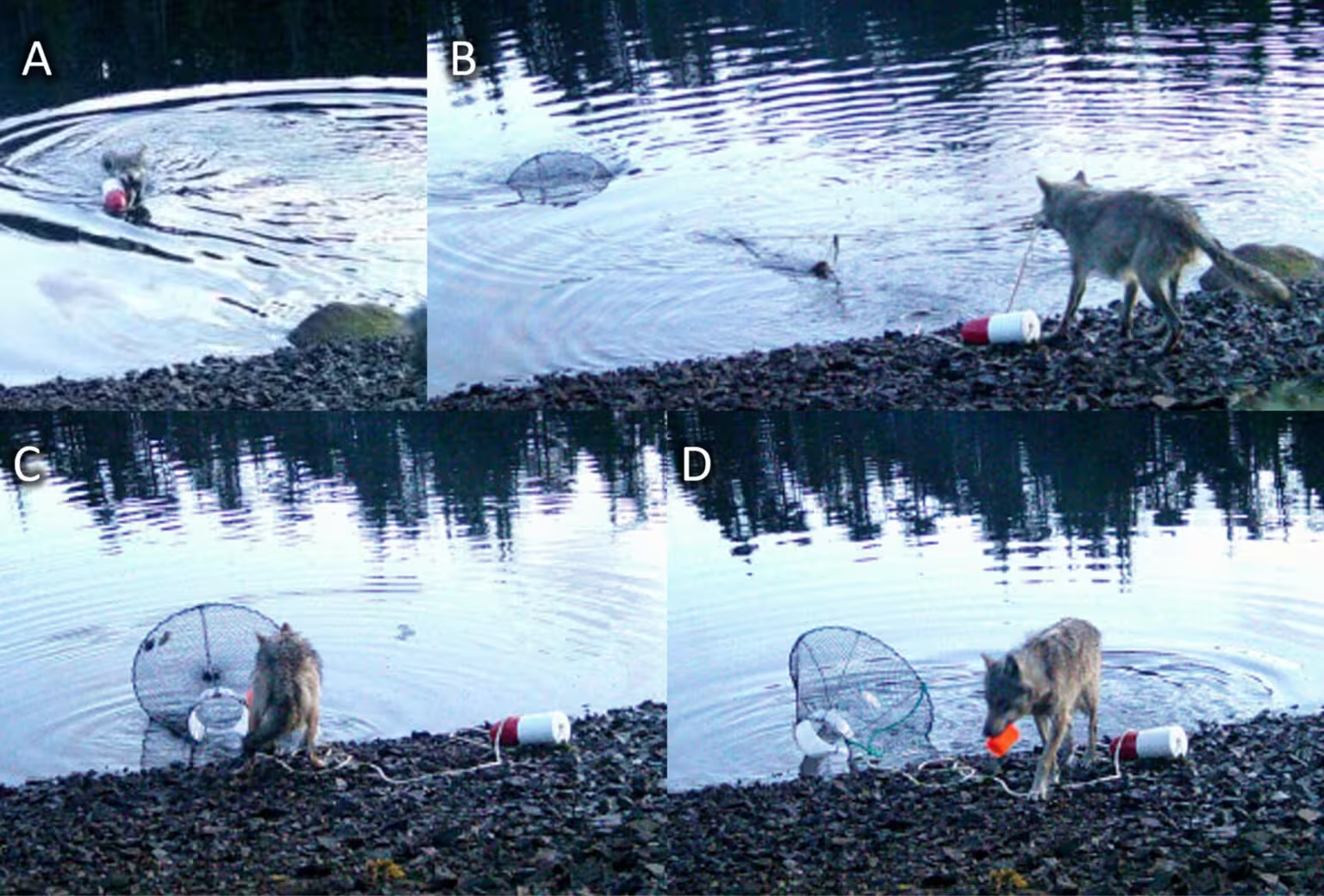

Die Kamerasequenzen zeigten eine sorgfältig choreografierte Abfolge von Handlungen: Eine weibliche Wölfin schwamm hinaus, ergriff die an einer Falle befestigte Boje, zog die Leine und die Falle selbst an den Strand und kaute anschließend das Netz auf, um an die darin befestigte Köderschale zu gelangen.

Standbilder aus einer Fernglas-Kameraufnahme einer Wölfin im Haíɫzaqv Territory, die eine zunächst untergetauchte Grünkrabbenfalle an Land zieht, um an die Köderschale im Inneren zu gelangen. (Artelle & Paquet., Ecology and Evolution, 2025)

Die Forschenden beschreiben die Abfolge als absichtsvoll und mehrschrittig, nicht als den schnellen Sprung, den man üblicherweise mit Beutefang verbindet. Kyle Artelle, Umweltbiologe an der State University of New York, sagte, er sei beim Anschauen des Filmmaterials verblüfft gewesen; die Wölfin schien die Verbindung zwischen Boje, Leine und Belohnung zu erkennen und entsprechend zu handeln. Dieses Verhalten wirft Fragen zu Wolfsverhalten, Tierverhalten und möglichem Werkzeuggebrauch auf.

Warum das als Werkzeuggebrauch gelten könnte

In der Verhaltensforschung wird Werkzeuggebrauch typischerweise definiert als das gezielte Manipulieren eines Objekts, um ein Ziel zu erreichen, etwa Nahrung zu erhalten. Klassische Beispiele sind Primaten, die Stöcke benutzen, um Insekten zu entfernen, Seeotter, die Steine zum Öffnen von Muscheln einsetzen, oder Rabenvögel, die Haken formen. Wenn man das Verhalten der Wölfin in diesem Rahmen betrachtet, deutet das Anlanden einer Falle und die Nutzung ihres Inhalts auf Problemlösefähigkeiten hin, die über reines Opportunismus-Scavenging hinausgehen.

Paul Paquet, Professor für Geographie an der University of Victoria, und seine Kolleginnen und Kollegen veröffentlichten die Beobachtung in der Fachzeitschrift Ecology and Evolution (2025). Sie betonen vorsichtig, dass dies der erste bekannte potenzielle Fall von Werkzeuggebrauch bei Wildwölfen sein könnte, weisen aber darauf hin, dass weitere Daten nötig sind, um zu klären, ob das Verhalten erlernt, verbreitet oder auf bestimmte Individuen oder Standorte beschränkt ist.

Mehrere Faktoren begünstigen solche Experimentierverhalten. Wölfe im abgelegenen Haíɫzaqv Territory haben wenig Kontakt zu Menschen und sind geringeren unmittelbaren Gefährdungen ausgesetzt, wodurch sie mehr Zeit für Trial-and-Error-Lernen haben könnten. Die Fallen waren in tiefem Wasser verankert und ohne gezielte Handlung normalerweise unzugänglich, sodass das aufgezeichnete Verhalten einfaches Aasfressen ausschließt. Diese Beobachtung trägt damit zur Diskussion über kognitive Fähigkeiten und Verhaltensflexibilität bei sozialen Räubern bei.

Breitere Implikationen für Tierkognition und Naturschutz

Die Beobachtung erweitert die Debatte über Karnivoren-Kognition und die Verhaltensflexibilität sozialer Prädatoren. Sie wirft Fragen auf: Zeigen auch andere Küstenwölfe ähnliche Taktiken? Hat die Wölfin die Methode erfunden oder von Artgenossen gelernt? Und wie könnten solche Verhaltensweisen menschliche Naturschutzmaßnahmen beeinflussen, etwa Programme zur Ausrottung invasiver Arten?

Über die wissenschaftliche Neuheit hinaus erinnert der Fund daran, dass Wildtiere sich unerwartet an künstliche Objekte in ihrer Umgebung anpassen können. Forschende empfehlen fortgesetzte Kamerabeobachtung, enge Zusammenarbeit mit indigenen Partnern und sorgfältige Dokumentation, um Häufigkeit, Verbreitung und mögliche Übertragungswege dieses Verhaltens unter Wölfen zu verstehen. Solche Maßnahmen sind wichtig für die Kombination von lokaler Fürsorge, Monitoring und fundierter Naturschutzpraxis.

Die Entdeckung zeigt zudem den Wert der Verknüpfung von lokalem Stewardship und wissenschaftlicher Überwachung: Ein Programm zum Schutz von Küstenökosystemen lieferte unbeabsichtigt Einblicke in eine bislang wenig beschriebene Facette des Wolfsverhaltens, mit Implikationen für Ökologie, Verhaltensforschung und den Umgang mit invasiven Arten wie den Grünen Krabben.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen