10 Minuten

Die frühe Erde war chemisch festgelegt — aber trocken

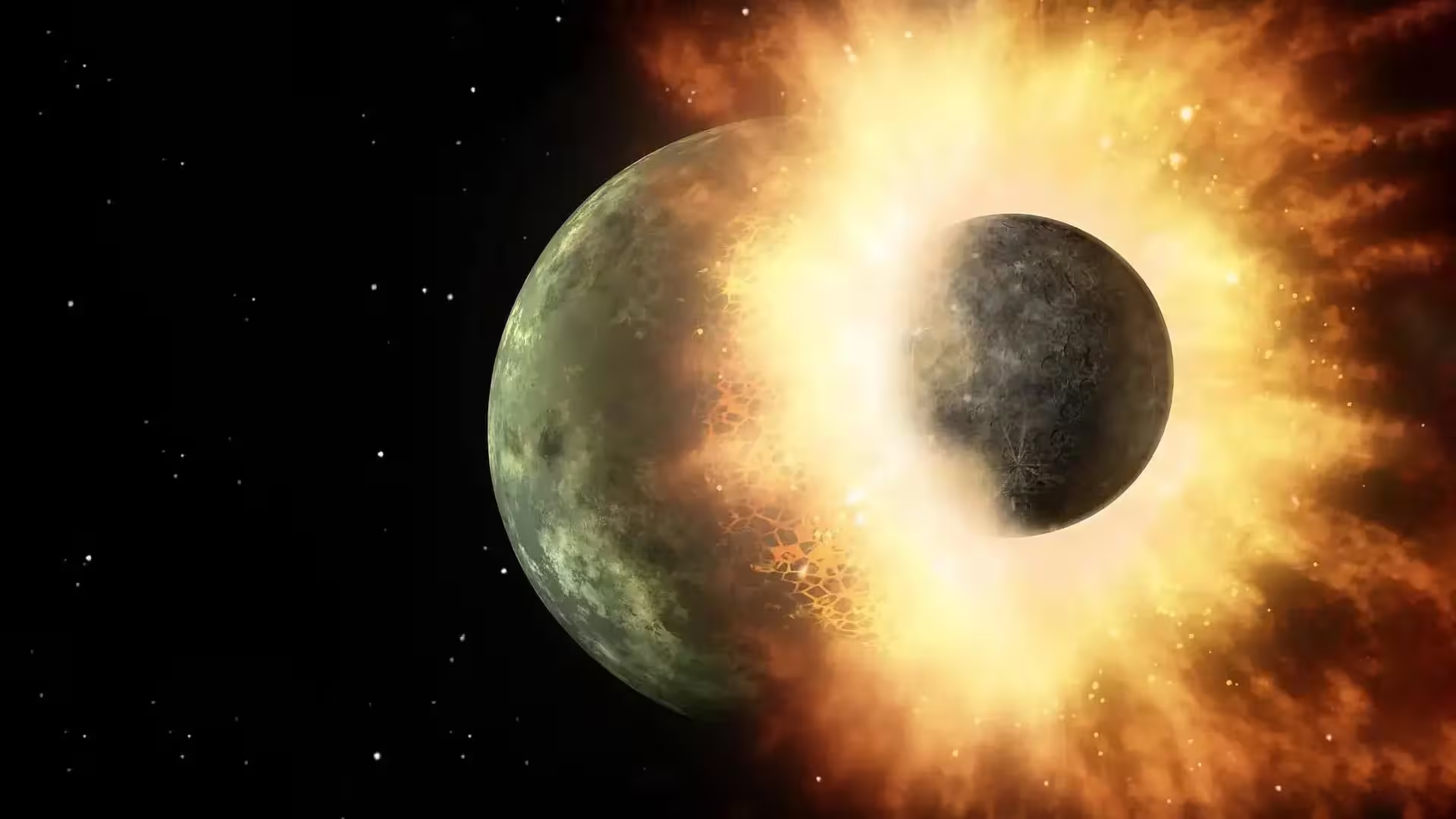

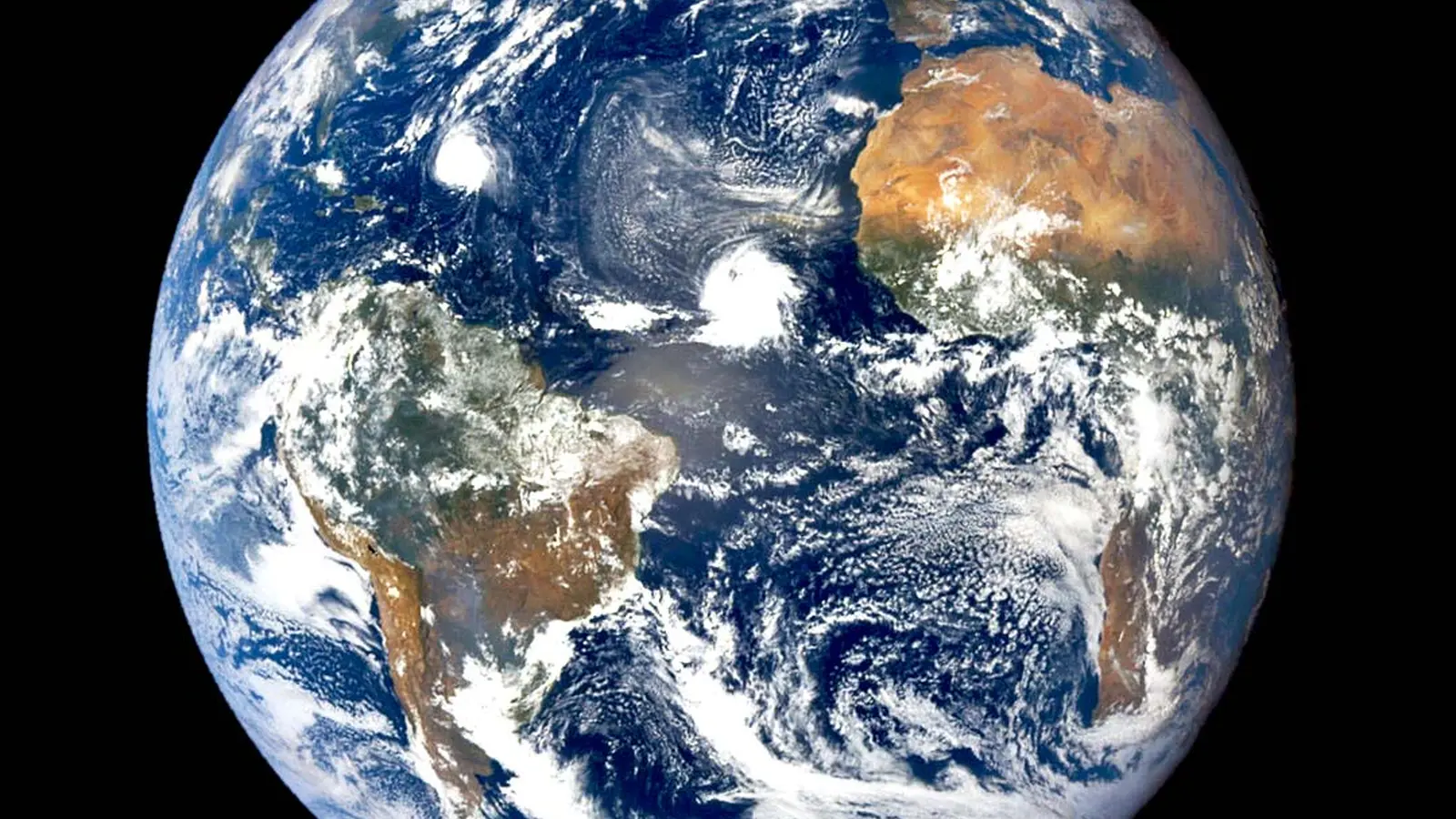

Neue Forschungsergebnisse des Instituts für Geowissenschaften der Universität Bern zeigen, dass die grundlegende chemische Zusammensetzung der Proto‑Erde praktisch innerhalb von etwa drei Millionen Jahren nach der Entstehung des Sonnensystems feststand. Anhand hochpräziser Isotopenmessungen und Modellrechnungen kommt das Team zu dem Schluss, dass die Bausteine der jungen Erde nur einen geringen Gehalt an flüchtigen Elementen aufwiesen, die für biologische Prozesse unerlässlich sind — namentlich Wasser und kohlenstoffhaltige Verbindungen. Ein späterer gigantischer Einschlag mit einem wasserreichen Körper, der oft als Theia bezeichnet wird, dürfte die flüchtigen Bestandteile geliefert haben, die einen kahlen Felsen in einen blauen, lebensfähigen Planeten verwandelten.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Flüchtige Elemente, Kondensation und das innere Sonnensystem

In der protoplanetaren Scheibe, aus der unser Sonnensystem hervorging, waren flüchtige Elemente wie Wasserstoff, Kohlenstoff und Schwefel in den kühleren, äußeren Regionen relativ reichlich vorhanden. Nahe der jungen Sonne — in der Zone, in der sich später Merkur, Venus, Erde und Mars bildeten — herrschten jedoch so hohe Temperaturen, dass diese flüchtigen Bestandteile gasförmig blieben und nicht zu festen Partikeln kondensierten. Planetarische Embryonen, die im inneren Teil der Scheibe akkretieren, nahmen daher nur sehr wenig dieser für die Entwicklung einer wasserreichen, organischen Chemie notwendigen Stoffe auf. Nur Körper, die weiter außen entstanden, konnten größere volatile Bestände bewahren.

Diese thermische Trennung der flüchtigen Komponenten ist ein zentraler Grund dafür, warum es wichtig ist, zu wissen, wann die Erde ihre chemische Signatur erhalten hat. Für Modelle der Bewohnbarkeit und der Lieferung flüchtiger Stoffe macht es einen großen Unterschied, ob die Hauptakkretionsphase der Erde abgeschlossen war, als die innere Scheibe noch arm an kondensierbaren Flüchtigen war. In diesem Fall müssen spätere Liefermechanismen herangezogen werden, um die heutigen Ozeane und die Atmosphäre zu erklären. Solche Mechanismen reichen von großskaligen Kollisionen über späte Einschläge ('late veneer') bis hin zu Migration und Eintrag von eis- und kohlenstoffreichen Körpern aus dem äußeren System.

Methoden: Mangan‑53‑Chronometer und isotopische Fingerabdrücke

Das Bern‑Team kombinierte Isotopen‑ und Elementeanalysen von Meteoriten sowie terrestrischen Gesteinen und nutzte Modellrechnungen, um Zeitpunkt und Zusammensetzung der planetaren Bausteine zu rekonstruieren. Im Zentrum ihres Ansatzes stand ein hochpräziser Chronometer, der auf dem radioaktiven Zerfall von Mangan‑53 (53Mn) zu Chrom‑53 (53Cr) beruht. Mit einer Halbwertszeit von etwa 3,8 Millionen Jahren erlaubt das 53Mn–53Cr‑System die Auflösung von Ereignissen in den ersten wenigen Millionen Jahren der Geschichte des Sonnensystems mit sub‑millionenjährlicher Präzision.

Zur Methodik gehörte die sorgfältige Auswahl und Charakterisierung verschiedener Meteoritenklassen — darunter kohlenstoffreiche Chondrite, die für volatile‑reiche Ausgangsmaterialien stehen, sowie enstatitische und angritische Meteoriten, die eher volatile‑arme Konditionen widerspiegeln. Die Messungen umfassten nicht nur absolute Isotopenverhältnisse, sondern auch Elementverhältnisse und Spurenelementmuster, die als Fingerabdrücke für Entstehungsregionen und Verarbeitungsprozesse dienen. Numerische Modelle kombinierten diese Daten mit Akkretionsszenarien, Wärme‑ und Differenzierungsmodellen, um die zeitliche Entwicklung der Zusammensetzung der planetaren Körper zu simulieren.

"Ein hochpräzises Zeitsystem auf Grundlage des radioaktiven Zerfalls von Mangan‑53 wurde verwendet, um das genaue Alter zu bestimmen", erklärte Dr. Pascal Kruttasch, Erstautor der Studie. Die Expertise der Universität Bern in Isotopengeochemie und in der Analyse außerirdischer Materialien ermöglichte diese feinen Altersbeschränkungen. Der Vergleich der isotopischen Signaturen von Meteoriten, die unterschiedliche Bildungszonen der frühen Scheibe repräsentieren, mit terrestrischen Proben erlaubte den Forschenden, abzuleiten, wann die Bulk‑Chemie der Erde ihr heutiges Muster annahm. Dabei wurden Unsicherheiten sorgfältig quantifiziert und verschiedene Szenarien einer schnellen gegenüber einer gestreckten Akkretion geprüft.

Wesentliche Ergebnisse und Folgen für die Bewohnbarkeit der Erde

Die Studie zeigt, dass die chemische Zusammensetzung der Proto‑Erde — insbesondere das Verhältnis von refraktären zu volatilarmen Komponenten — im Wesentlichen innerhalb von rund drei Millionen Jahren nach der Entstehung des Sonnensystems (das auf etwa 4.568 Millionen Jahre datiert wird) festgelegt wurde. Diese rasche Schließung der chemischen Signatur weist darauf hin, dass die frühe Erde überwiegend ein trockener, felsiger Körper war, der weder über großflächige Ozeane aus flüssigem Wasser noch über eine ausgeprägte kohlenstoffbasierte Chemie verfügte.

Nach Ansicht der Forschenden ist ein späteres, großes Ereignis, am plausibelsten der gigantische Einschlag mit Theia, verantwortlich für den entscheidenden Zufluss an Flüchtigen. Theia wird gemeinhin als ein Körper interpretiert, der weiter außen im Sonnensystem entstanden ist, wo eis‑ und flüchtigkeitsreiche Materialien häufiger vorkamen. Ein massiver Kollisionsprozess würde nicht nur zusätzliche Flüchtige eintragen, sondern auch die Bildung des Mondes erklären und so physikalische und isotopische Beschränkungen zusammenführen.

Die Interpretationen stützen sich auf mehrere Beobachtungsaxen: erstens die zeitliche Übereinstimmung der isotopischen Schließung mit einer frühen Akkretionsphase, zweitens die chemischen Unterschiede zwischen Materialien aus inneren und äußeren Regionen der Scheibe, und drittens modellbasierte Bewertungen, wie viel flüchtiges Material erforderlich wäre, um die heutigen Ozeane und die Atmosphäre aufzufüllen. Die Schadenbilanz eines solchen Einschlags — Verlust von Atmosphäre versus Zufuhr von Wasser und Volatilen — wurde ebenfalls in Betracht gezogen, da extreme Kollisionen kurzfristig volatile Verluste verursachen können, bevor überschüssiges Material rückgeführt wird.

"Dank unserer Ergebnisse wissen wir, dass die Proto‑Erde ursprünglich ein trockener, felsiger Planet war. Es ist daher anzunehmen, dass erst der Einschlag mit Theia die flüchtigen Elemente zur Erde brachte und schließlich Leben dort möglich machte", sagte Kruttasch. Professor Klaus Mezger von der Universität Bern ergänzt, dass dieses Szenario die Rolle kontingenter, stochastischer Ereignisse bei der Entstehung bewohnbarer Welten unterstreicht: "Die Erde verdankt ihre heutige Lebensfreundlichkeit wahrscheinlich nicht einem kontinuierlichen, zwangsläufigen Prozess, sondern einem zufälligen Ereignis — dem späten Einschlag eines fremden, wasserreichen Körpers. Das macht deutlich, dass Lebensfreundlichkeit im Universum alles andere als selbstverständlich ist."

Weitergehende Bedeutung: Planetenbildung und Suche nach bewohnbaren Welten

Wenn die Bewohnbarkeit der Erde von einer seltenen, späten Lieferung flüchtiger Stoffe abhängt, dann könnten lebensfreundliche Planeten seltener sein als Modelle vorhersagen, die von einer gleichmäßigen Verteilung der Flüchtigen ausgehen. Die Studie wirkt daher direkt auf die Exoplanetenforschung ein, indem sie nahelegt, dass bei der Bewertung der Habitabilität eines erdähnlichen Planeten nicht nur Masse und Abstand von einem Stern zu berücksichtigen sind, sondern auch seine Akkretionsgeschichte und die Wahrscheinlichkeit späterer, volatilerliefernder Einschläge.

Auf der Ebene dynamischer Modelle schränken die Ergebnisse die Bedingungen ein, unter denen volatile‑reiche Körper nach innen wandern können — etwa durch Wechselwirkungen mit Gasscheiben, Planetenmigration oder gravitative Störungen durch Riesenplaneten. Solche Prozesse sind für die inneren Planeten von großer Bedeutung, da sie die Reservoirs verfügbarer Wasser‑ und Kohlenstoffquellen verändern können. Die Forschung regt damit an, Exoplanetensysteme nicht nur statisch zu betrachten, sondern in ihrer Entstehungsdynamik und späteren kollisionalen Geschichte zu evaluieren.

Zukünftige Arbeit wird sich darauf konzentrieren, den Theia‑Einschlag detaillierter zu simulieren, um nicht nur die physikalischen Resultate (Erde‑Mond‑Masseverhältnis und Drehimpuls) zu reproduzieren, sondern auch die chemischen und isotopischen Signaturen, die in terrestrischen und lunaren Gesteinen erhalten geblieben sind. Verbesserte numerische Modelle, kombiniert mit fortgesetzten Isotopenmessungen an Meteoriten und Mondproben, sollen testen, ob das Theia‑Einschlagsszenario die volatile Bilanz der Erde vollständig erklären kann. Wichtige offene Fragen betreffen dabei die Herkunft von Theia selbst, seine genaue Masse und Zusammensetzung sowie die Effizienz, mit der Material nach dem Einschlag remobilisiert und in den neu entstehenden Planeten eingebaut wurde.

Fachliche Einschätzung

Dr. Elena Marquez, Planetenwissenschaftlerin bei der Europäischen Weltraumorganisation (fiktiv für Kontext), kommentiert: "Diese Studie verbindet elegant hochauflösende Isotopenuhren mit dynamischem Denken. Falls die Ergebnisse durch weitere isotopische Einschränkungen und Einschlagsimulationen bestätigt werden, stärkt das die Auffassung, dass terrestrische Bewohnbarkeit häufig das Ergebnis besonderer, nicht regelmäßig wiederkehrender Ereignisse ist. Für Exoplaneten‑Untersuchungen bedeutet das: Wir sollten Systeme priorisieren, bei denen eine späte Lieferung von Flüchtigen dynamisch plausibel ist — beispielsweise durch vorhandene äußere Reservoirs oder geeignete Migrationspfade."

Methodische Robustheit und Unsicherheiten

Die Schlussfolgerungen der Studie bauen auf einer Kombination von Laboranalytik und Modellierung, deren Stärken und Grenzen transparent diskutiert wurden. Isotopenchronometer wie das 53Mn–53Cr‑System sind besonders nützlich für frühe Zeiträume, liefern aber nur dann aussagekräftige Informationen, wenn Proben mit klarer Textur und geringer späterer Störung vorliegen. Ebenso sind meteoritenbasierte Referenzdaten mit dem Vorbehalt zu interpretieren, dass einzelne Meteoriten Fragmente größerer Körper sind und daher lokale Variationen repräsentieren können.

Auf der Modellseite bleiben Unsicherheiten in den Anfangsbedingungen der Scheibe, der Effizienz der Akkretion und der Häufigkeit großer Einschläge. Die Autoren der Studie gehen mit Sensitivitätsanalysen auf diese Punkte ein und zeigen, dass das Grundresultat — eine frühe Festlegung der Bulk‑Chemie der Erde und die Notwendigkeit späterer flüchtiger Zufuhr — in einem weiten Parameterbereich erhalten bleibt. Dennoch wird betont, dass präzisere Messungen an gut datierten Proben und verbesserte Simulationen essenziell sind, um verbleibende Zweifel zu reduzieren und alternative Szenarien abzuwägen.

Implikationen für zukünftige Missionen und Analysen

Die Studie liefert klare Hinweise darauf, welche Proben und Messungen künftig besonders informativ sind: hochaufgelöste Isotopenmessungen an gut datierten Meteoritenklassen, präzise Altersbestimmungen und umfangreiche Analysen von Mondgestein sind entscheidend. Missionen, die Proben von asteroidenähnlichen Körpern oder von Kometen zur Erde bringen können, würden zusätzliche, direkte Einsichten in die Verteilung von Flüchtigen im frühen Sonnensystem liefern.

Darüber hinaus spricht die Arbeit für die Notwendigkeit integrierter Studien, welche die Isotopenchemie mit dynamischen, thermischen und kollisionalen Modellen verbinden. Nur durch solche interdisziplinären Ansätze lässt sich die komplexe Geschichte der flüchtigen Lieferung an Planeten nachvollziehen — ein zentraler Schritt zur Bewertung der Chancen für Leben auf anderen Welten.

Fazit

Die Untersuchung der Universität Bern vertieft unser Verständnis der frühen Erde, indem sie zeigt, dass ihre Bulk‑Chemie rasch festgelegt wurde und anfänglich die flüchtigen Elemente fehlten, die für Leben wesentlich sind. Ein späterer, kontingenter Einschlag mit einem wasserreichen Körper — Theia — stellt weiterhin die überzeugendste Erklärung dafür dar, wie die Erde ihre Ozeane und eine lebensfreundliche Atmosphäre erwarb. Diese Befunde heben die Bedeutung zeitlicher Abläufe und zufälliger Ereignisse für die Entstehung bewohnbarer Planeten hervor und haben direkte Konsequenzen für Modelle der Planetenbildung sowie für die Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems.

Quelle: sciencedaily

Kommentar hinterlassen