8 Minuten

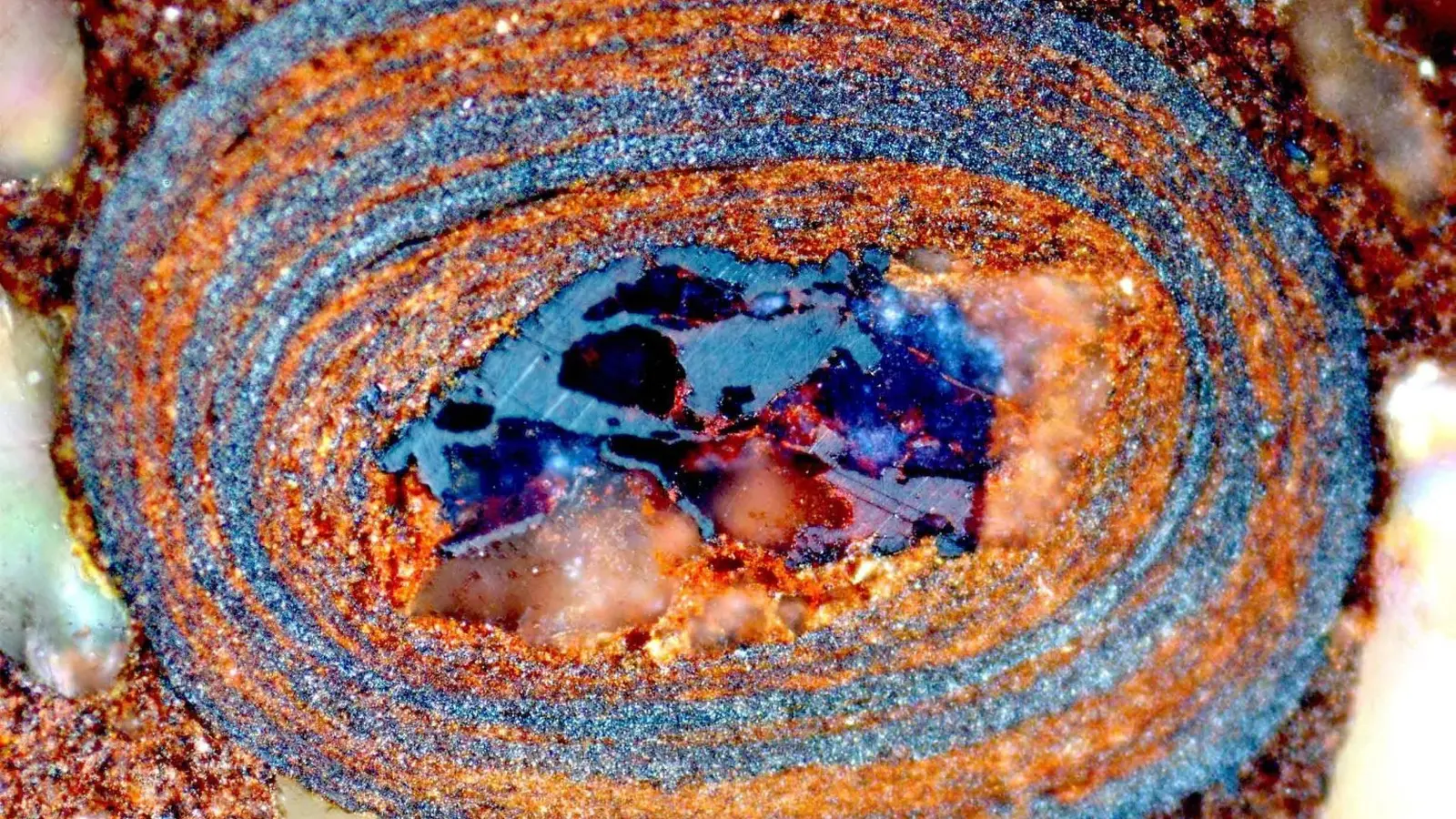

Querschnitt eines eiförmigen Eisenoxid-Steins: Er Bewahrt Informationen über die Menge an organischem Kohlenstoff im Meer vor Millionen von Jahren, ähnlich einer Zeitkapsel. Credit: Nir Galili /ETH Zurich

Winzige, sandkorngroße Eisenoxidkörner — so genannte Ooid-Körnchen oder kurz Ooids — verändern unser Verständnis der Ozeanchemie in entscheidenden Kapiteln der frühen Erdgeschichte. Ein Forscherteam der ETH Zürich entwickelte einen neuen Analyseansatz, mit dem chemisch konserviertes organisches Material gelesen werden kann, das in diesen Mikrokörnchen eingeschlossen ist. Ihre Arbeit legt nahe, dass der gelöste organische Kohlenstoff (DOC) in den Ozeanen zwischen etwa 1.000 und 541 Millionen Jahren deutlich niedriger war — um 90–99 % kleiner — als heutige Werte. Dieses Ergebnis stellt langjährige Theorien infrage, die große organische Kohlenstoffreserven im Ozean mit globalen Eiszeiten und dem Aufkommen vielzelliger, komplexer Lebensformen in Verbindung brachten.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Kohlenstoff im urzeitlichen Ozean

Warum gelöster organischer Kohlenstoff wichtig ist

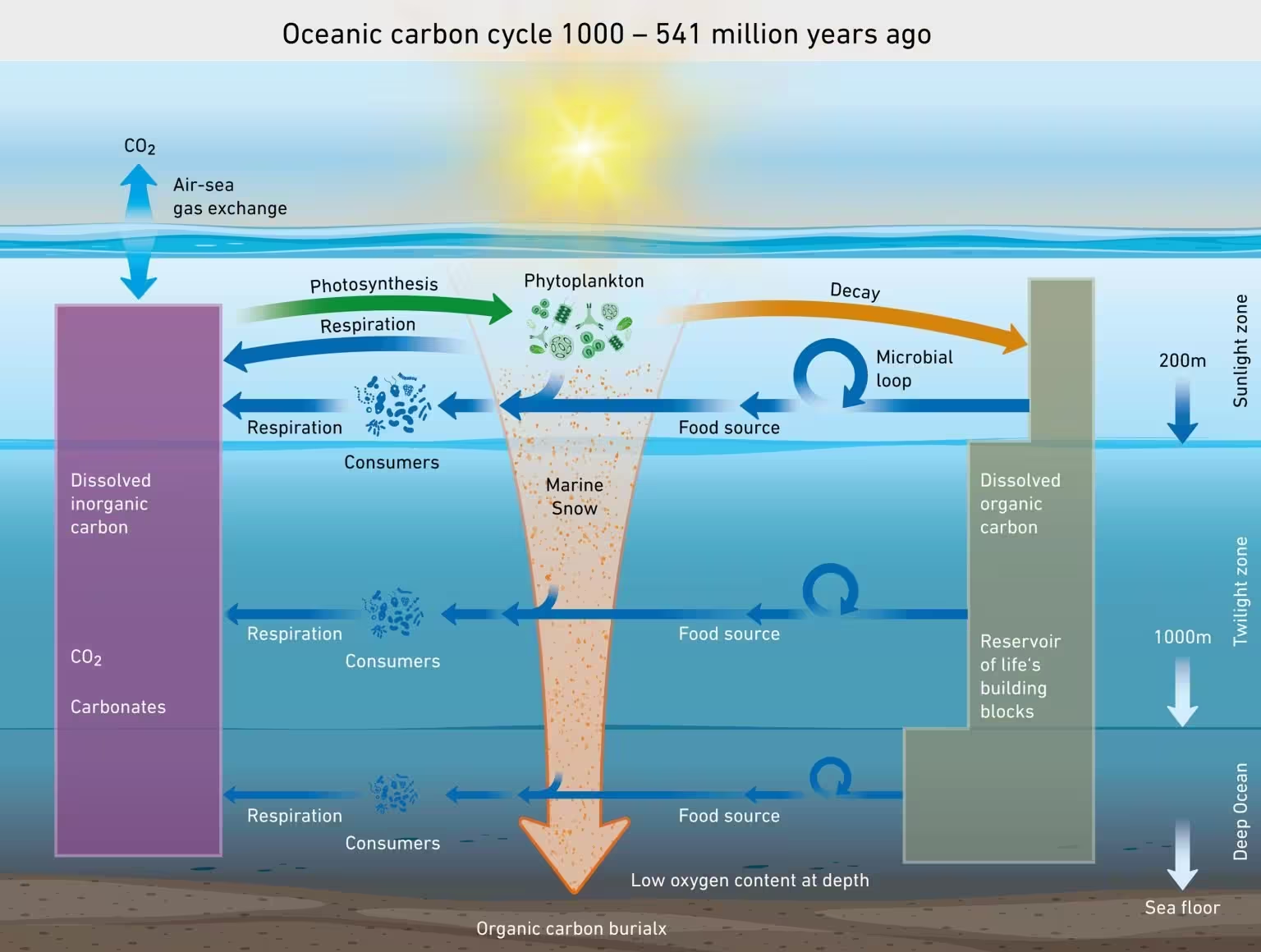

Gelöster organischer Kohlenstoff ist ein bedeutender globaler Kohlenstoffspeicher und besteht aus kleinen, wasserlöslichen organischen Molekülen, die im Meerwasser recycelt werden. DOC entsteht, wenn Phytoplankton, Bakterien und andere marine Organismen organische Verbindungen durch Photosynthese und Stoffwechsel produzieren, und wenn bei der Zersetzung lösliche Fragmente wieder ins Meerwasser freigesetzt werden. Heute enthält das DOC-Honigtopf des Ozeans mehrere hundert Milliarden Tonnen Kohlenstoff — deutlich mehr als die in lebender mariner Biomasse gebundene Kohlenstoffmenge — und beeinflusst entscheidend Nährstoffkreisläufe, Sauerstoffhaushalt und klimatische Rückkopplungen.

Kohlenstoff gelangt über verschiedene Wege in den Ozean: aus der Atmosphäre als gelöstes CO2, über Flüsse und Verwitterung von Land sowie durch interne biologische Produktion. Ein Teil organischer Substanz sinkt als Partikel (marine Schneeflocken oder "marine snow") in tiefere Schichten und kann in Sedimenten für Millionen von Jahren gebunden werden; ein anderer Teil bleibt gelöst und zirkuliert längere Zeit in der Wassersäule. Das Verhältnis dieser Pfade bestimmt langfristig atmosphärische Sauerstoffgehalte und das Klima an der Erdoberfläche, weil es beeinflusst, wie viel Kohlenstoff der aktiven Austauschzone entzogen wird.

Kohlenstoffkreislauf im Ozean vor 1.000 bis 541 Millionen Jahren. Credit: S. Hegelbach and J. Kuster / ETH Zurich

Methoden und zentrale Entdeckung

Das Team der ETH Zürich unter Leitung von Jordon Hemingway und Mitarbeitenden nutzte Ooids als direktes Archiv der antiken Meerwasserchemie. Ooids sind kleine, meist eiförmige Körnchen, die durch das Aufschichten dünner Mineralschalen entstehen, während sie auf flachen Schelfbereichen hin- und herrollen. Während des Wachstums können organische Moleküle aus dem umgebenden Meerwasser an der Ooid-Oberfläche haften bleiben und innerhalb der nachfolgenden Minerallagen mineralisch gebunden eingeschlossen werden — wodurch sie effektiv eine chemische Momentaufnahme des umgebenden Wassers in einer robusten mineralischen Hülle konservieren.

Durch das gezielte Herauslösen und chemische Analysieren des in den Ooid-Lagen eingeschlossenen organischen Kohlenstoffs aus Gesteinsformationen, die bis zu 1,65 Milliarden Jahre alt sind, rekonstruierten die Forschenden zeitliche Veränderungen der DOC-Konzentrationen. Diese Methode eröffnete eine erstmalige, empirische Abschätzung des gelösten organischen Kohlenstoffs für einen Abschnitt der Erdgeschichte, der für bedeutende Übergänge in Sauerstoffgehalt und biologischer Komplexität bekannt ist. Die angewendeten Laborverfahren umfassen hochpräzise organische Geochemie, sorgfältige Kontaminationskontrollen und Schicht-auf-Schicht-Analyse, mit dem Ziel, kleinste Kohlenstoffmengen belastbar zu quantifizieren.

Die Ergebnisse zeigten, dass — entgegen früheren Modellen und indirekten Interpretationen — die DOC-Konzentrationen in dem Intervall von 1.000 bis 541 Millionen Jahren deutlich niedriger waren als heute — in etwa um eine bis zwei Größenordnungen geringer. Erst nach einem späteren O2-Anstieg in der Erdgeschichte stiegen die DOC-Werte wieder bis in die Nähe moderner Verhältnisse an.

„Wir hatten erwartet, erhöhte organische Reservoirs im späten Proterozoikum zu bestätigen“, berichten die ETH-Forscher, „aber die Ooid-Aufzeichnungen weisen auf einen deutlich reduzierten gelösten Kohlenstoffpool hin.“ (Diese Aussage paraphrasiert die Schlussfolgerungen und Interpretationen des Forschungsteams.)

Zeitschiene deuten: Sauerstoff, Eiszeiten und die Entwicklung des Lebens

Das Neoproterozoikum (ca. 1.000–541 Ma) spielt eine zentrale Rolle in Hypothesen, die Ozeanchemie mit globalen Vergletscherungen (darunter Szenarien wie "Snowball Earth"), zunehmender Sauerstoffation und dem Aufkommen von Tieren verbinden. Traditionelle Erklärungen gingen davon aus, dass vergrößerte Pools gelösten organischen Kohlenstoffs und damit verbundene Verschiebungen in der biologischen Produktivität starke Schwankungen im Sauerstoffgehalt und klimatische Kipppunkte auslösen konnten, die evolutionäre Innovationen ermöglichten oder einschränkten.

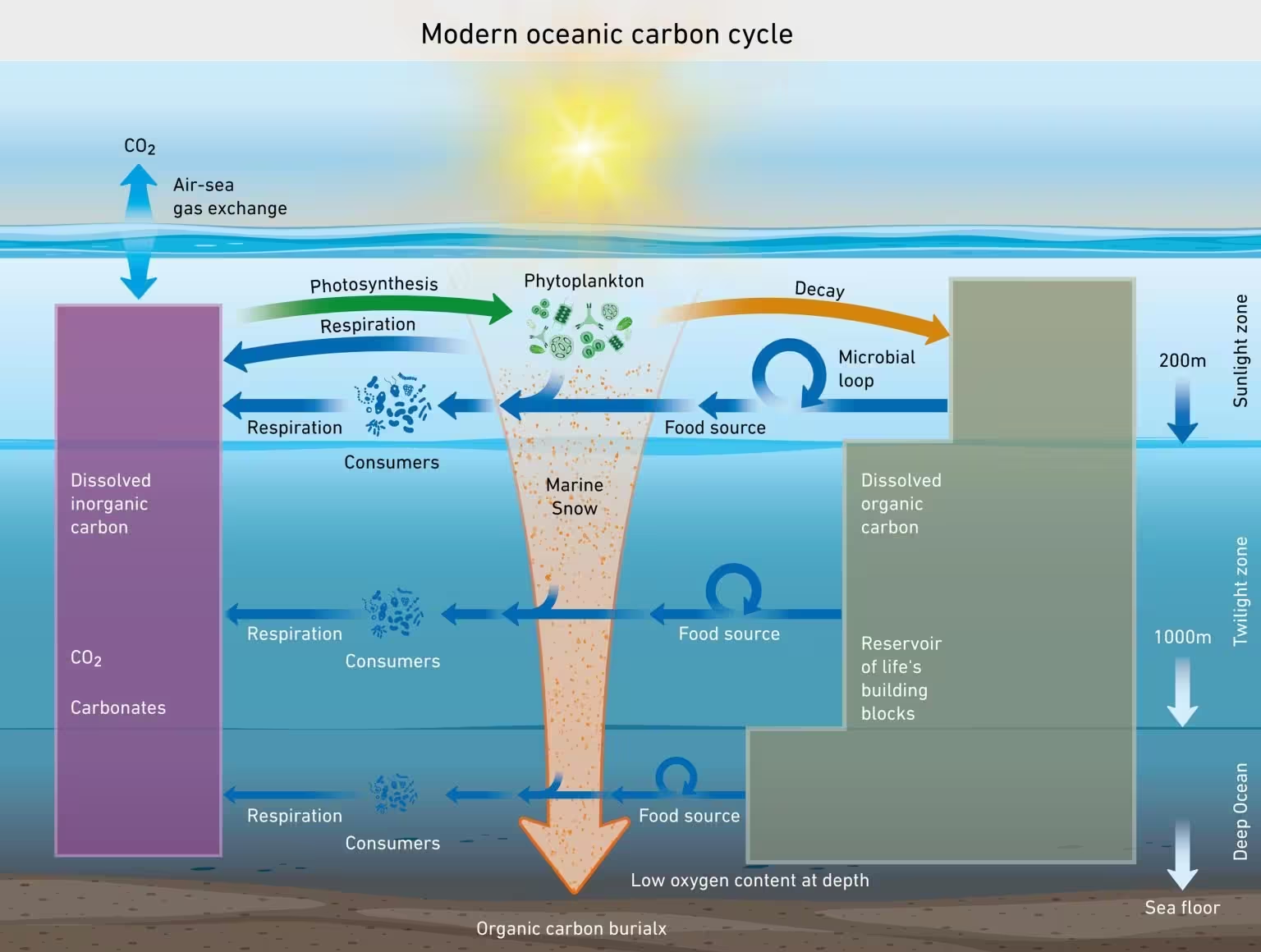

Die neuen, ooidbasierten Messungen zwingen zu einer Neubewertung dieser Verknüpfungen. Wenn DOC während dieses Zeitraums extrem niedrig war, müssen alternative Mechanismen die Kopplung von Eiszeiten, zunehmender Sauerstoffation und der Diversifizierung komplexen Lebens erklären. Die ETH-Forscher schlagen eine biologisch gesteuerte Erklärung vor: Das Aufkommen und die Ausbreitung größerer Organismen und früher Mehrzeller könnte das Schicksal organischen Materials grundlegend verändert haben. Größere Zellen und Aggregate sinken schneller als Partikel; in einem überwiegend anoxischen Tiefmeer wäre dieses partikuläre organische Material eher in Sedimenten begraben als in gelöster Form recycelt worden — was den DOC-Pool verkleinerte.

Dieses Szenario impliziert eine Verschiebung vom Recycling (das hohe DOC-Level aufrechterhält) hin zur Vergrabung (die Kohlenstoff dem aktiven Kreislauf entzieht). Erst mit einer weiterreichenden Sauerstoffanreicherung des Tiefmeers konnten mikrobielle Recyclingprozesse wieder zunehmen und das DOC auf moderne Größenordnungen zurückführen. Solche Prozesse betreffen direkt die langfristige Verfügbarkeit von Nährstoffen, die Zusammensetzung mariner Nahrungsnetze und mögliche Rückkopplungen auf das Klima.

Kohlenstoffkreislauf im heutigen Ozean. Credit: S. Hegelbach and J. Kuster / ETH Zurich

Breitere Implikationen und zukünftige Risiken

Diese Ergebnisse verändern nicht nur die Narrative über die ferne Vergangenheit der Erde, sie machen auch deutlich, wie stark Zustände der Ozeansauerstoffation die interne Zirkulation organischen Kohlenstoffs steuern. Diese Verbindung ist für gegenwärtige anthropogene Veränderungen relevant: Erwärmung, Eutrophierung und Verschmutzung führen heute in vielen Regionen zu Sauerstoffrückgang (Hypoxie und Anoxie). Eine Ausweitung sauerstoffarmer Zonen könnte ändern, ob organisches Material überwiegend recycelt oder vergraben wird — mit möglichen Folgen für DOC-Bestände, Nährstoffverfügbarkeit und langfristige Sauerstoff-Rückkopplungen.

Obwohl geologische Prozesse und Zeitskalen sich stark von modernen menschlichen Einflüssen unterscheiden, unterstreicht die Studie die Empfindlichkeit ozeanischer Kohlenstoffreservoirs gegenüber der Struktur biologischer Gemeinschaften und der Sauerstoffversorgung. Sie ruft dazu auf, direkte Paläoarchive — wie Ooids — in Modelle zu integrieren, welche die Wechselbeziehungen von Geochemie, Klima und Evolution abbilden. Solche Modelle können helfen, Risiken und mögliche langfristige Effekte heutiger Störfaktoren besser abzuschätzen, etwa wie veränderte Planktonzusammensetzungen oder vermehrte Sedimentation moderne DOC-Bestände beeinflussen könnten.

.avif)

Obgleich sich geologische Prozesse und menschliche Eingriffe in Zeit und Maßstab unterscheiden, betont die Studie die Sensitivität ozeanischer Kohlenstoffpools gegenüber ökologischer Struktur und Sauerstoffverhältnissen. Sie empfiehlt, Ooide und ähnliche direkte Archive stärker in integrierte Modelle einzubeziehen.

Sie sehen aus wie gewöhnliche Kiesel: eiförmige Eisenoxid-Steine unter dem Elektronenmikroskop. Credit: Nir Galili / ETH Zurich

Fachliche Einschätzung

„Dieser ooid-basierte Ansatz liefert uns einen seltenen, direkten Zugang zu einem Teil des irdischen Kohlenstoffkreislaufs, der bislang nur indirekt erschlossen werden konnte“, sagt Dr. Elena Morales, Meeresgeochemikerin, die nicht an der Studie beteiligt war. „Wenn DOC tatsächlich während großer Teile des Neoproterozoikums unterdrückt war, zwingt uns das dazu, neu zu überdenken, wie Oxygenierungsereignisse und ökologische Innovationen wechselseitig aufeinander wirkten. Der nächste Schritt besteht darin, diese empirischen Beschränkungen in globale Kohlenstoff–Sauerstoff-Modelle zu integrieren, um alternative Treiber für Klima- und Biosphärenveränderungen, wie sie im Gesteinsarchiv zu erkennen sind, systematisch zu testen.“

Die zitierte Expertin ist eine fiktive Zusammensetzung, die Kontext bietet und Perspektiven widerspiegelt, wie sie Forscherinnen und Forscher der Meeresgeochemie und Erdgeschichte typischerweise vertreten.

Technologischer Kontext und nächste Schritte

Die Studie zeigt, wie hochpräzise geochemische Techniken — fähig, winzige Mengen organischen Kohlenstoffs zu isolieren und mikro-laminare Historien innerhalb von Mineralkörnchen aufzulösen — paläoenvironmentale Rekonstruktionen transformieren können. Zukünftige Arbeiten sollen Ooide aus weiteren Becken und Altersstufen untersuchen, Ooidhafte DOC-Schätzungen mit unabhängigen sedimentären Proxys (wie Biomarkern, Kohlenstoffisotopen oder organischer Kohlenstoff-Tiefenprofile) vergleichen und Modelle zur Kohlenstoffvergrabung versus Recycling unter verschiedenen Sauerstoffregimen verfeinern.

Darüber hinaus werden Forschende bewerten, wie Veränderungen in der Planktongemeinschaftszusammensetzung, Fortpflanzungs- und Fressdruck (Grazing) sowie Sedimentationsraten zum beobachteten Wechsel beigetragen haben könnten. Interdisziplinäre Ansätze, die Sedimentologie, Paläobiologie, Molekulare Geochemie und Erd-System-Modellierung kombinieren, sind essenziell, um Ursache-Wirkungs-Beziehungen klarer herauszuarbeiten. Solche Arbeiten könnten auch methodische Standards für die Probenentnahme, Kontaminationskontrollen und laborseitige Reproduzierbarkeit etablieren, um die Aussagekraft ooidgebundener Archive weiter zu steigern.

Schlussfolgerung

Ooids sind klein, doch ihre Botschaft ist bedeutsam: Der Pool an gelöstem organischem Kohlenstoff in den Ozeanen der Erde während eines entscheidenden Fensters der vor-kambriumzeitlichen Erdgeschichte scheint deutlich kleiner gewesen zu sein als bisher angenommen. Diese Entdeckung stellt tief verwurzelte Vorstellungen über die Treiber globaler Vergletscherungen und das Aufkommen komplexen Lebens in Frage und zeigt, wie direkte mineralische Archive langfristig theoretische Modelle korrigieren oder kalibrieren können. Die Studie erinnert außerdem eindringlich daran, dass Ozeansauerstoffation und Ökosystemstruktur eng mit der Kohlenstoffdynamik verzahnt sind — eine Beziehung, die auch heute noch von großer Bedeutung ist, da menschliche Aktivitäten die modernen Meere weiter verändern.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen