9 Minuten

Forscher haben ein marsianisches Rätsel im Labor nachgestellt: Blöcke aus gefrorenem Kohlendioxid scheinen sich durch Sand zu graben und enge Rinnen an Dünenhängen zu schneiden. Diese auffälligen Formen — die früher teils als Hinweis auf biologische Aktivität missgedeutet wurden — lassen sich unter marsianischen Bedingungen durch schnelle Sublimation und gasgetriebene Ausblasprozesse erzeugen.

When Frozen Carbon Dioxide Becomes a Geological Sculptor

Auf der Erde werden Rinnen meist mit fließendem Wasser oder der Aktivität von Lebewesen in Verbindung gebracht. Auf dem Mars jedoch spielt ein anderer Akteur die Hauptrolle: saisonaler CO2-Reif. In Experimenten unter der Leitung von Dr. Lonneke Roelofs von der Universität Utrecht, veröffentlicht in Geophysical Research Letters, konnten Blöcke aus festem Kohlendioxid zeigen, wie sie sich beim Sublimieren in Sand eingraben, ihn verdrängen und durch ihn hindurchgleiten. Beim Übergang direkt vom festen in den gasförmigen Zustand entstehen dabei Druckkammern, die Sand wegsprengen und den Eisblöcken ermöglichen, talwärts zu graben und schmale, begrenzte Gräben zu hinterlassen, die stark an die von orbitalen Kameras wie HiRISE fotografierten Rinnen erinnern.

How Sublimation Drives Movement and Erosion

Die dünne Atmosphäre des Mars und die extremen Temperaturschwankungen schaffen Bedingungen, die auf der Erde selten sind. Während des marsianischen Winters sammelt sich auf Dünen in einigen Arealen der südlichen Hemisphäre CO2-Reif an — Schichten, die mehrere zehn Zentimeter dick werden können. Wärmt im Frühling das Sonnenlicht die Dunenoberfläche, verdampft die Unterseite abgetrennter CO2-Blöcke schnell. Da das Gas ein deutlich größeres Volumen einnimmt als die gleiche Substanz im festen Zustand, baut die rasche Sublimation lokalen Druck unter und um den Block herum auf.

„In unserer Simulation konnte ich beobachten, wie dieser hohe Gasdruck den Sand rund um den Block in alle Richtungen weggesprengt hat“, erklärt Roelofs. Der Block setzt sich daraufhin in eine Vertiefung, und während die Sublimation fortschreitet, wird er durch Gasjets und die Schwerkraft talwärts gedrängt. Das entweichende Gas mobilisiert Sand und bildet an beiden Seiten der Spur Aufschüttungen (Levees), während der Block eine schmale Rinne fräst. Wiederholt sich dieser Prozess über viele Dünen und Saisons hinweg, entstehen verschlungene Rinnennetze, die überraschend stark Ähnlichkeit mit Spuren von lebenden Grabern haben können.

Die physikalischen Grundlagen dieses Mechanismus beruhen auf bekannten Prinzipien der Thermodynamik und Gasdynamik: bei niedrigem Umgebungsdruck (auf dem Mars typischerweise im Bereich weniger Millibar, mittlerer Wert ~6 mbar) und kalten Oberflächentemperaturen ist die Sublimation von CO2 deutlich effizienter als bei irdischen Bedingungen. Die lokale Druckerhöhung unter dem Block kann transient hohe Scherkräfte an der Grenzfläche zwischen Eis und Granulat erzeugen, ausreichend, um lose Körner zu fluidisieren und zu verlagern.

The Laboratory Replay: The Mars Chamber Experiment

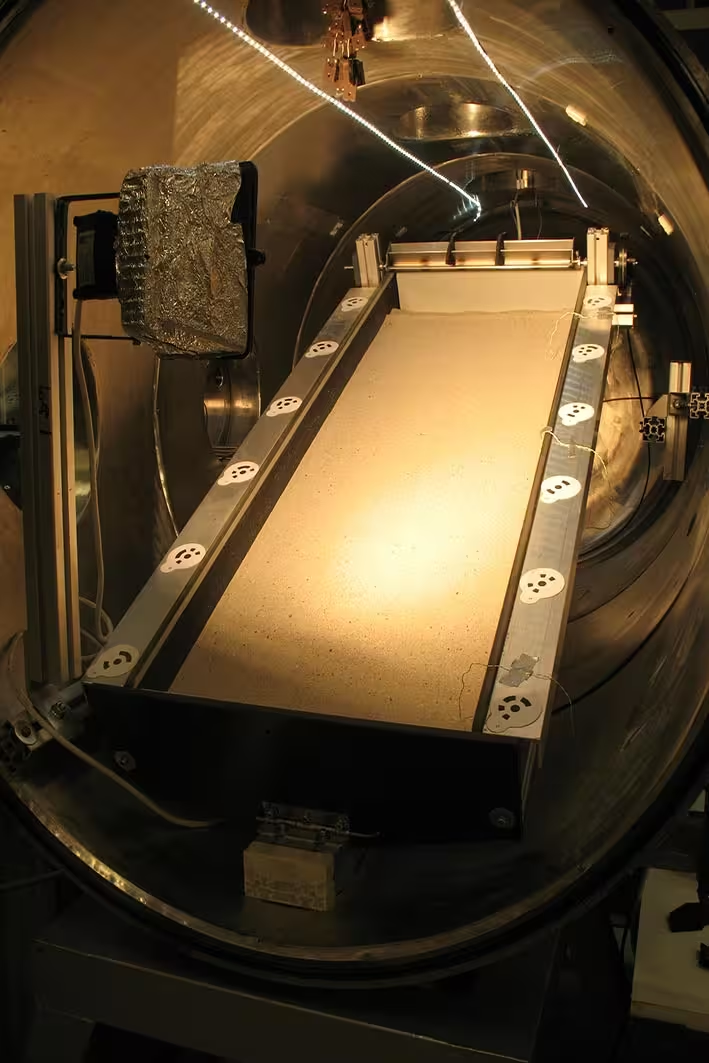

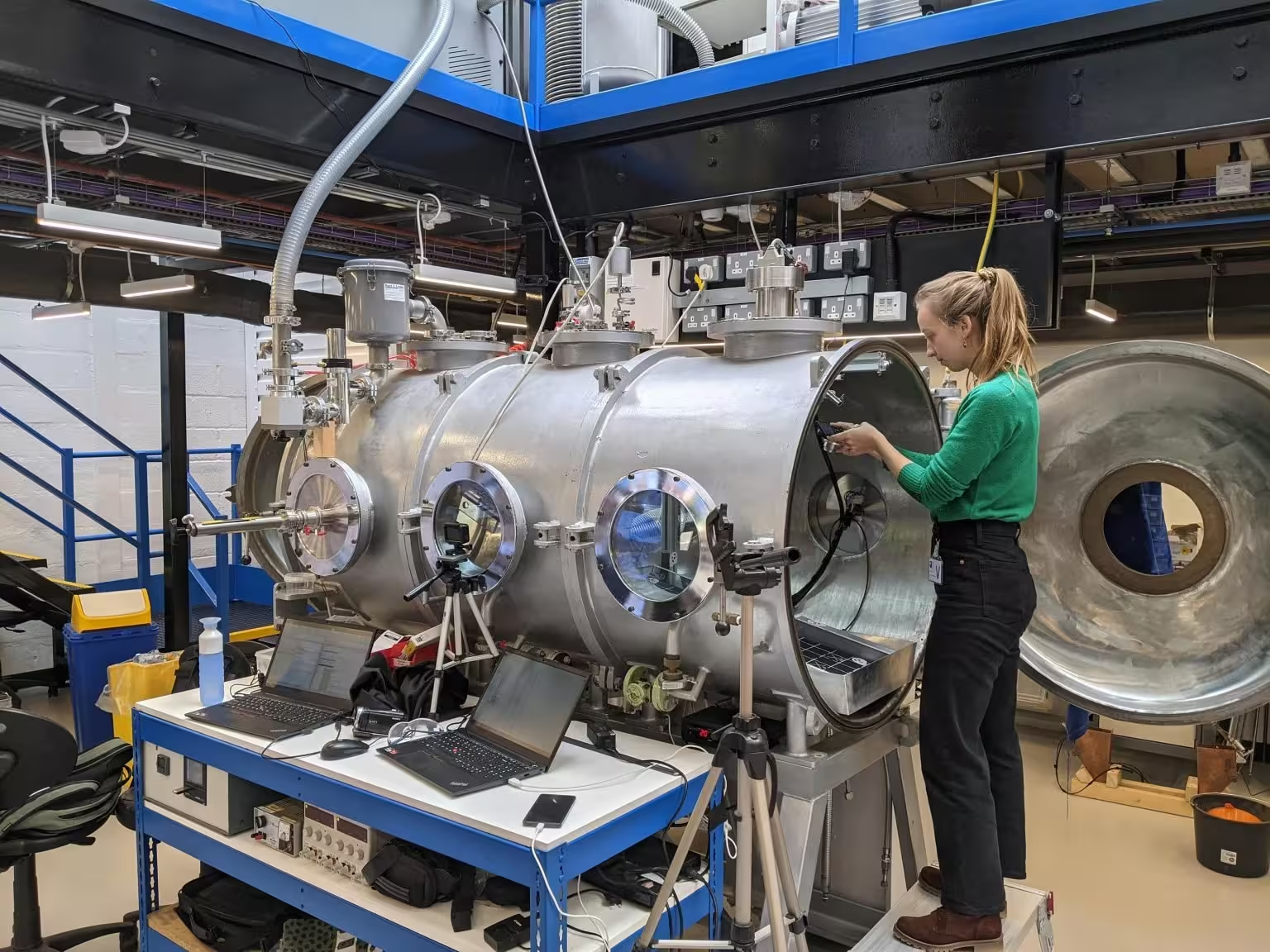

Um die Hypothese zu prüfen, nutzten Roelofs und die Masterstudentin Simone Visschers eine Mars-Simulationskammer an der Open University in Milton Keynes. Finanzielle Unterstützung durch die British Society of Geomorphology ermöglichte den Aufenthalt. Innerhalb der Kammer stellten sie niedrigen Druck, kalte Temperaturen und granulare Dünenhänge nach, um realistische Wechselwirkungen zwischen CO2-Eisblöcken und Sand zu beobachten.

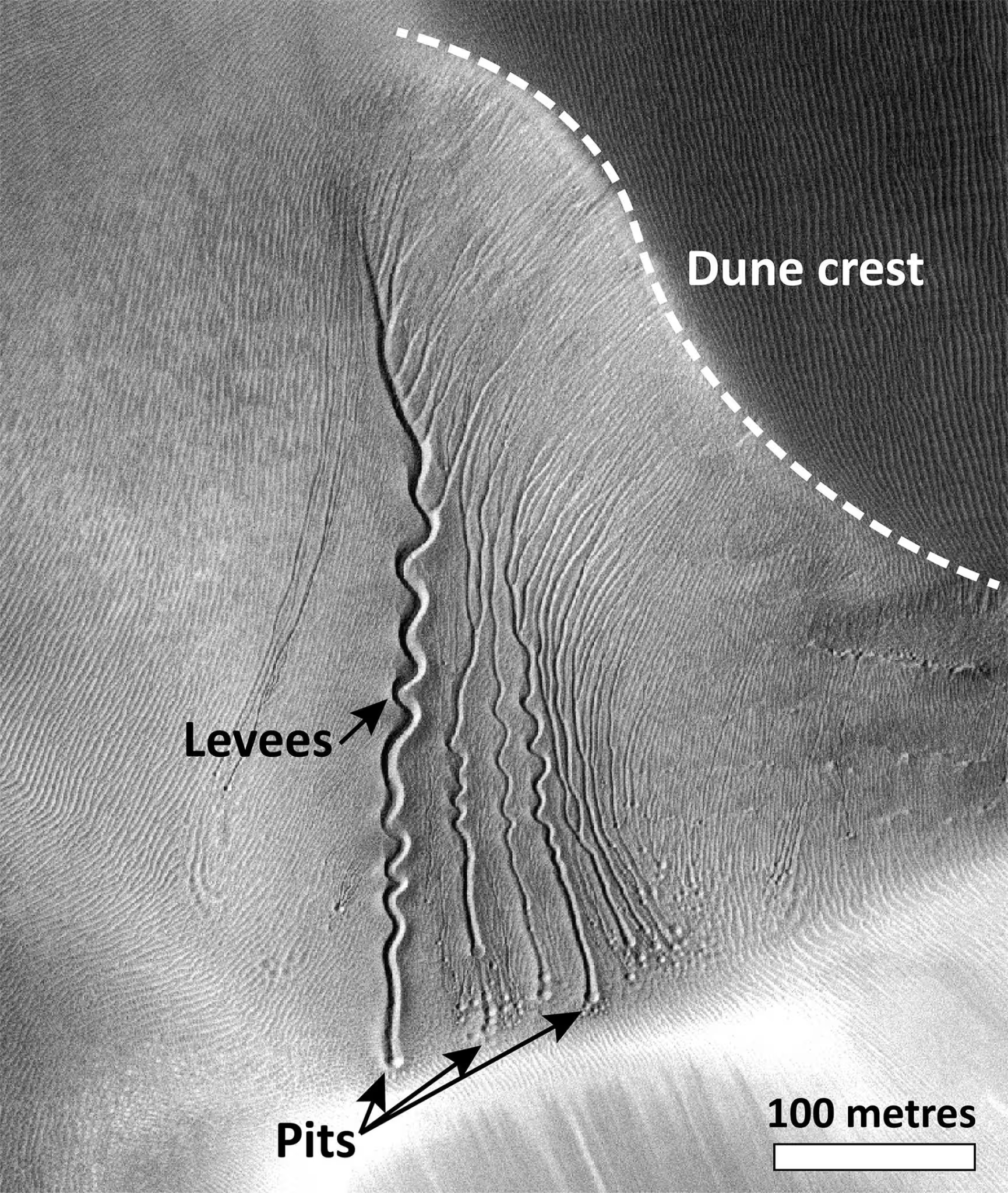

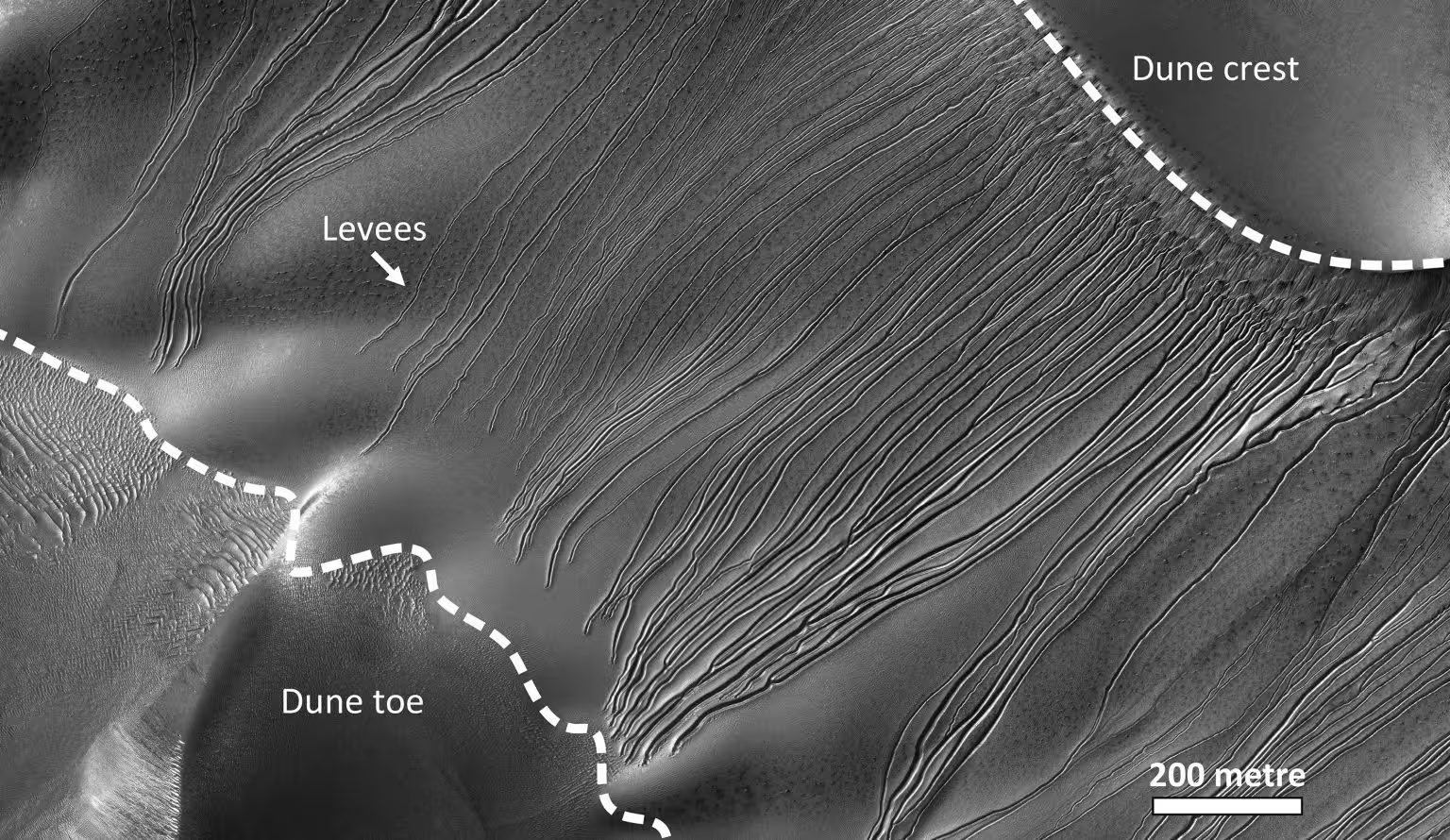

Die Versuchsanordnung umfasste die Variation von Neigungswinkeln, Korngrößenverteilungen und Substratdichten sowie die Einbringung von CO2-Blöcken in Metergröße auf modellierten Dünenflanken. Nur unter bestimmten Hang- und Substratbedingungen begannen die Blöcke zu graben und zu rutschen; dabei entstanden schmale, gewundene Kanäle mit kleinen seitlichen Aufschüttungen — Morphologien, die eng mit HiRISE-Aufnahmen tatsächlicher marsianischer Dünen übereinstimmen.

Zur Messung setzten die Forschenden Hochgeschwindigkeitskameras und Drucksensoren ein, um Gasjet-Episoden und mechanische Reaktionen des Sands zu erfassen. Die Experimente zeigten wiederholbar, dass sowohl die Blockgröße als auch die Hangneigung und die Korngrößenverteilung im Sand die Wahrscheinlichkeit und Form der Rinnenbildung bestimmen. Feinere Körner und mittlere Hangneigungen förderten die stabilere Bildung von schmalen Rinnen mit gut ausgeprägten Levees.

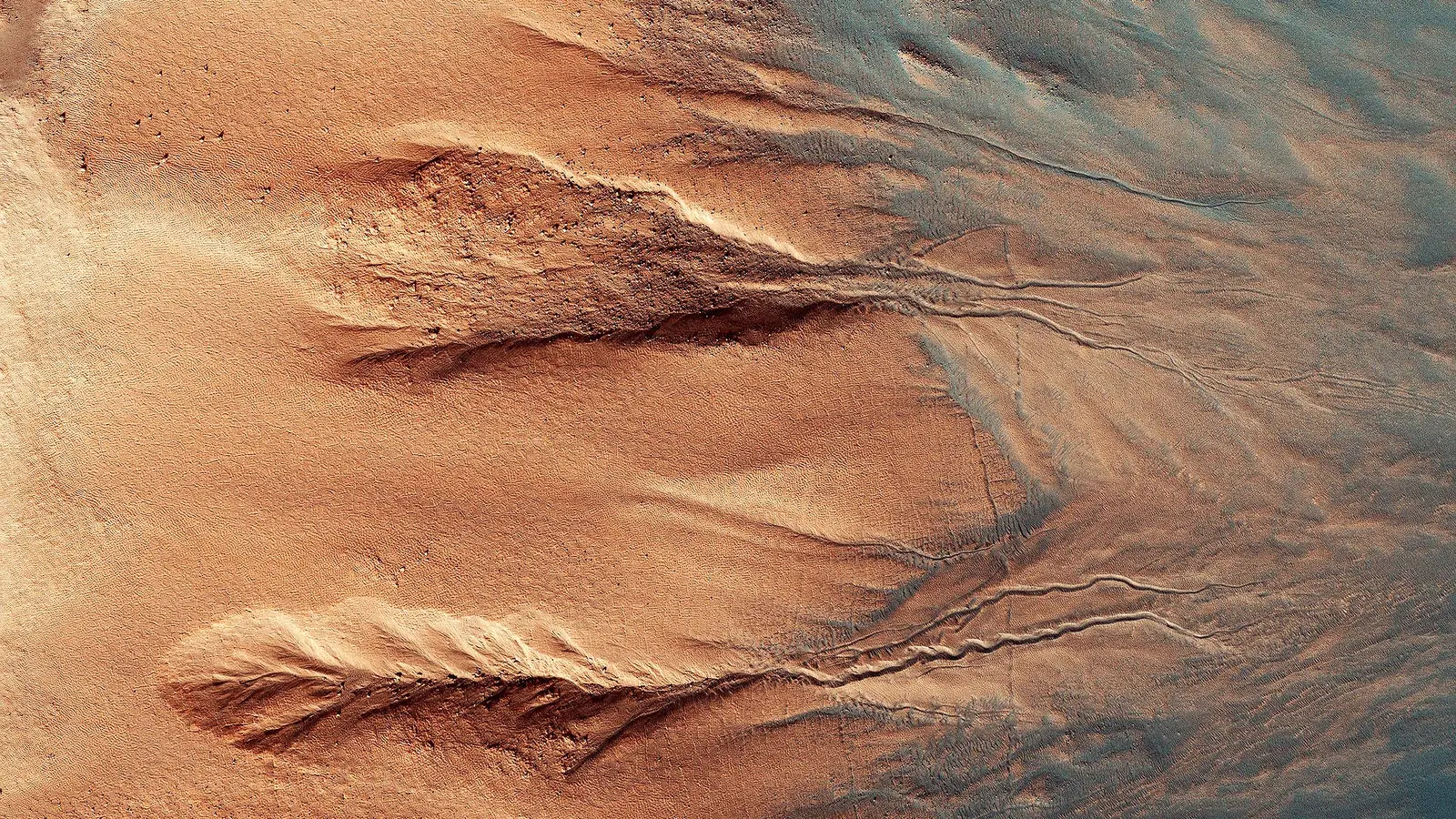

Marsdüne mit Rinnen im Russell-Krater. Beim Abwärtsgleiten warfen die Eisblöcke Aufschüttungen an den Seiten auf. Credit: Image taken by HiRISE (PSP_001440_1255_RED), NASA/JPL/University of Arizona

Where Do the Blocks Come From?

Feldbeobachtungen und die Laborexperimente zusammen deuten auf eine saisonale Herkunft hin. Ein durchgehender Mantel aus CO2-Reif bildet sich im Winter über Dunenfeldern und kann in manchen Akkumulationen bis zu ~70 cm dick werden. Im Frühjahr haften die letzten Ablagerungen oft noch an den beschatteten Leeseiten der Dünenkämme. Mit steigender Temperatur schwächen sich diese Überreste, sie brechen und fragmentieren zu Blöcken, die sich lösen und talabwärts rollen können. Während des Transports erzeugt die anhaltende Sublimation unter dem Block die gasgetriebene Ausgrabung und die seitlichen Aufschüttungen, die sowohl im Labor als auch in Orbiterbildern zu sehen sind.

Nachdem das Eis vollständig sublimiert ist, bleibt häufig eine Vertiefung am Fuß der Düne zurück — ein charakteristisches Merkmal, das in vielen marsianischen Rinnensystemen dokumentiert wurde. Solche Hohlräume können als diagnostische Indikatoren dienen, wenn man die Entstehungsgeschichte unterschiedlicher Rinnenarten analysiert.

Die Versuchsanordnung vor dem Experiment in der Marskammer. Credit: Lonneke Roelofs/Utrecht University

Why This Changes How We Read the Martian Surface

Jahrzehntelang haben Planetenwissenschaftler darüber debattiert, ob bestimmte Rinnen auf dem Mars auf vorübergehendes flüssiges Wasser, trockene körnige Strömungen, CO2-getriebene Schuttströme oder sogar auf biologische Aktivität hinweisen. Der Nachweis, dass sublimierende CO2-Blöcke enge Dünenrinnen reproduzieren können, klärt einen Mechanismus, durch den der Rote Planet sich ohne flüssiges Wasser umgestalten kann. Er betont die Bedeutung nicht-erdtypischer Physik — niedriger Atmosphärendruck kombiniert mit CO2-Phasenübergängen — bei der Entstehung von Landformen, die oberflächlich an irdische Analogien erinnern.

Diese Erkenntnisse sind relevant für die Interpretation des Marsklimas und saisonaler Zyklen, die Bewertung früherer Habitabilität und die Planung von Rover-Einsätzen. Beispielsweise verringert die Identifikation einer Rinne als CO2-getrieben ihren Wert als potenzielles ehemaliges aquatisches Habitat und hebt zugleich dynamische Oberflächenprozesse hervor, die die Sicherheit von Rover-Fahrten oder die Probenahme beeinflussen könnten.

Darüber hinaus liefert die Studie Hinweise dafür, wie man geomorphologische Merkmale priorisiert: Rinnen mit typischen Levee-Strukturen und Basisvertiefungen, die in Regionen vorkommen, in denen saisonaler CO2-Reif erwartet wird, sollten anders bewertet werden als Rinnen in Gebieten ohne starke CO2-Akkumulation.

.avif)

Nach dem Experiment hat das CO2-Eis (noch sichtbar am Fuß) einen Pfad durch den Sand hinterlassen, mit den charakteristischen Levees an den Seiten der Rinne. Die Biegung in der Rinne ist wahrscheinlich auf eine kleine Störung im Sandbett zurückzuführen. Credit: Lonneke Roelofs/Utrecht University

Scientific Context and Broader Implications

Roelofs' Arbeit baut auf früheren Studien auf, die CO2-Sublimation mit anderen marsianischen Massenbewegungen in Verbindung brachten, etwa saisonalen gasgeschmierten Schuttströmen an Kraterwänden. Das beschriebene Experiment isoliert die Wirkung diskreter Blöcke und zeigt, wie ein zunächst unerwarteter Mechanismus dauerhafte geomorphologische Spuren hinterlassen kann. Durch die Erweiterung des Katalogs abiotischer Prozesse, die den Mars formen, hilft die Forschung, Modelle zur Oberflächenabtragung, zum Sedimenttransport und zur Landschaftsentwicklung unter marsianischen Druck- und Temperaturverhältnissen zu verfeinern.

Von technischer Seite liefert die Studie nützliche Parameter für numerische Modellierungen: Angabe typischer Druckspitzen beim Sublimationsereignis, Charakterisierung der Gasstromdynamik unter einem Block und quantitative Abschätzungen der transportierten Sandmengen pro Ereignis. Solche Daten sind wertvoll für die Erstellung physikalischer Modelle, die sowohl Laborbefunde als auch Orbiterbeobachtungen konsistent erklären sollen.

Dr. Lonneke Roelofs bereitet ihre Experimente in der Marskammer vor. Credit: Lonneke Roelofs/Utrecht University

Expert Insight

„Diese Arbeit ist ein gutes Beispiel dafür, wie planetare Physik Merkmale erzeugen kann, die biologisch wirken, aber vollständig abiogen sind“, sagt Dr. Mira Sato, eine planetare Geomorphologin, die an der Studie nicht beteiligt war. „Das Verständnis CO2-getriebener Erosion hilft uns, die Rinnenmorphologie auf dem Mars richtig zu interpretieren und Ziele für künftige Landemissionen und Rover gezielt zu priorisieren. Es erinnert uns auch daran, dass fremde Umgebungen vertraute Materialien — wie Sand und Eis — auf ungewohnte Weise nutzen können.“

What Comes Next for Mars Gully Research?

Zukünftige Schritte umfassen Simulationen mit noch höherer Nachbildungstreue, präzisere Messungen der Gasdrücke während der Sublimation und gezielte orbitale Überwachung von Dünenfeldern über mehrere Saisons hinweg. Koordinierte Beobachtungen mit Instrumenten wie HiRISE sowie Daten von kommenden Missionen sollten Vorhersagen testen können, wo CO2-Block-Rinnen entstehen sollten und wie sie sich von Jahr zu Jahr verändern.

Auf technologischer Ebene werden verbesserte Laborkammern und Sensorik für granulare Flüsse helfen, die in gasgetriebenen Erosionsprozessen wirkenden Kräfte zu quantifizieren — ein Mechanismus, der auf der Erde in dieser Form praktisch nicht vorkommt. Ebenfalls nützlich sind Langzeitüberwachungen, um die Häufigkeit einzelner Sublimationsereignisse abzuschätzen und deren Beitrag zur Landschaftsentwicklung über geologische Zeitenräume zu bewerten.

Warum fasziniert der Mars weiterhin? Weil er uns zwingt, Prozesse, die wir auf der Erde für gegeben halten, neu zu denken. Studien wie die von Roelofs erweitern unser Werkzeugset zum Lesen planetarer Oberflächen und verfeinern die Trennlinie zwischen Prozessen, die einst auf Wasser oder Leben hindeuten könnten, und solchen, die durch die besonderen physikalischen Verhältnisse des Roten Planeten entstehen.

Insgesamt unterstreicht die Kombination aus Laborversuchen, numerischen Modellen und Orbiterdaten die Notwendigkeit interdisziplinärer Forschung — Geophysik, Geomorphologie, Planetologie und Ingenieurwissenschaften müssen zusammenspielen, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen Klimabedingungen, Materialeigenschaften und mechanischen Prozessen auf dem Mars vollständig zu verstehen. Nur so lassen sich verlässliche Aussagen über die Entstehung von Rinnen treffen und Folgefragen zur Habitabilität und Missionsplanung fundiert beantworten.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen