8 Minuten

Stellen Sie sich vor, Sie könnten dem Universum zuhören, als es noch vollständig dunkel war. Japanische Forscher vermuten, dass ein sehr schwaches Flüstern von Radiolicht aus dem kosmischen „Dunklen Zeitalter“ Hinweise auf die Eigenschaften der dunklen Materie liefern könnte — der unsichtbaren Substanz, die die Strukturen von Galaxien maßgeblich prägt. Neue, hochauflösende Simulationen deuten darauf hin, dass Radioteleskope auf dem Mond ideale Instrumente sein könnten, um dieses winzige Signal zu detektieren und so Informationen zur Natur der dunklen Materie zu gewinnen.

Warum das 21-Zentimeter-Signal wichtig ist

Vor etwa 13,8 Milliarden Jahren setzte der Urknall das Universum in Bewegung. Ungefähr 400.000 Jahre später kühlte das Plasma so weit ab, dass Protonen und Elektronen sich zu neutralem Wasserstoff verbanden. Damit begann eine lange, lichtlose Periode — das sogenannte Dunkle Zeitalter —, die erst endete, als die ersten Sterne und Galaxien entflammten und das Universum wieder mit Licht erfüllten. Diese Phase ist für die Kosmologie von zentraler Bedeutung, weil sie die physikalischen Bedingungen beschreibt, aus denen später die sichtbare Struktur des Kosmos hervorging.

In dieser Epoche konnten Wasserstoffatome Radiowellen bei einer charakteristischen Wellenlänge von 21 Zentimetern absorbieren und emittieren. Astronomen sprechen von der 21-cm-Linie. Da diese Emissionen Temperatur und Dichte des primordialen Gases abbilden, dienen sie als diagnostisches Werkzeug für die physikalischen Zustände im jungen Universum — und potenziell auch für den Einfluss der dunklen Materie auf die thermische und strukturelle Entwicklung des neutralen Wasserstoffs.

Die 21-cm-Observationen ermöglichen es, die Entwicklung der Gasphysik vor der Reionisation direkt zu untersuchen. Anders als Messungen der Rotationskurven von Galaxien oder Gravitationslinseneffekte, die bereits vorhandene Strukturen betreffen, liefern Signale aus dem Dunklen Zeitalter Einblicke in die frühen Wechselwirkungen zwischen baryonischer Materie und dunkler Materie und lassen sich daher als direkte Probe der dunklen Materie-Physik nutzen.

Simulationsarbeiten deuten auf ein kleines, detektierbares Signal hin

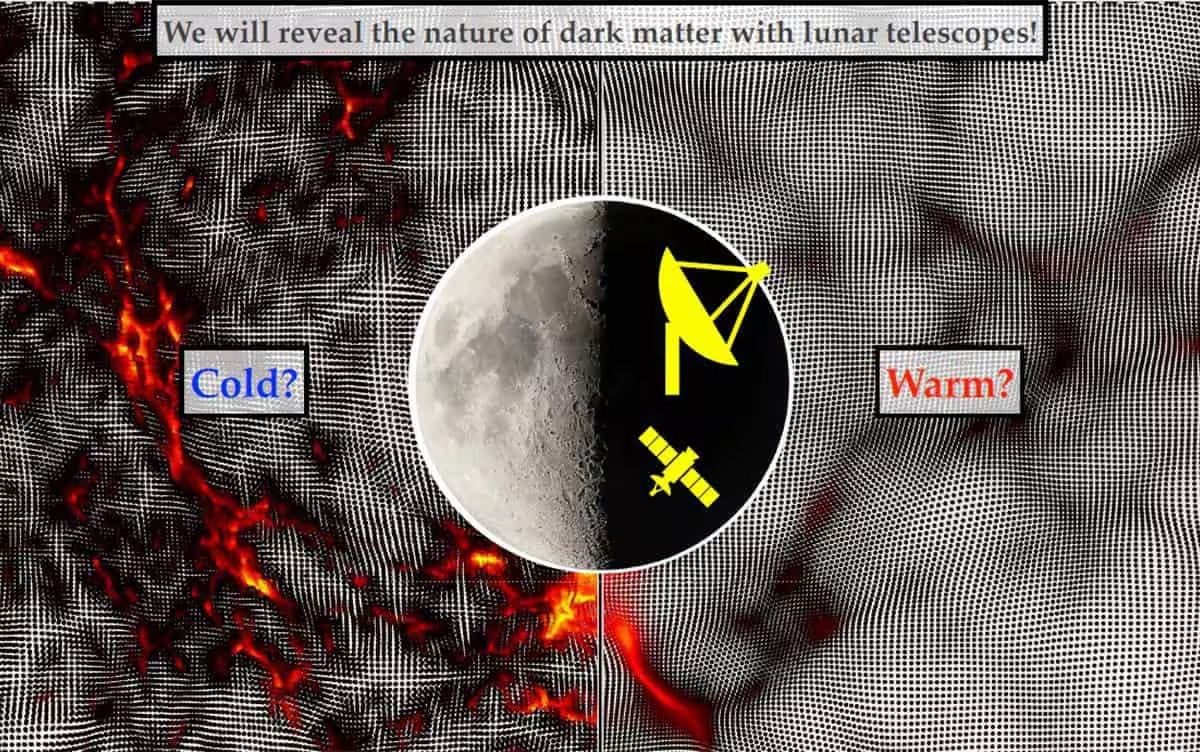

Forschende der University of Tsukuba und der University of Tokyo haben hochauflösende kosmologische Simulationen eingesetzt, um das Verhalten von Gas und dunkler Materie während des Dunklen Zeitalters zu modellieren. Die Teams entwickelten Szenarien sowohl für kalte dunkle Materie (cold dark matter, CDM) als auch für wärmere Varianten (warm dark matter, WDM) und berechneten daraus die erwartete himmelsmittelwertige Helligkeitstemperatur der 21-cm-Emission.

Die Ergebnisse prognostizieren ein globales Signal in der Größenordnung von etwa 1 Millikelvin — das ist ein Tausendstel einer Grad Helligkeitstemperatur — innerhalb des relevanten Radiobandes. Diese Amplitude liegt extrem niedrig im Vergleich zu vielfach stärkeren Vordergrundquellen, dennoch ist sie theoretisch messbar, wenn Instrumentierung, Kalibrierung und Datenanalyse ausreichend präzise sind. Entscheidend ist, dass unterschiedliche Modelle der dunklen Materie die zeitliche Entwicklung und die Amplitude dieses schwachen Leuchtens beeinflussen.

Variationen in Masse, Geschwindigkeitsverteilung und freien Weglängen von Kandidatenteilchen für dunkle Materie würden subtile Unterschiede im globalen Profil der 21-cm-Signalstärke hinterlassen. Nach den Simulationen könnten solche Unterschiede über einen Frequenzbereich von etwa 45 MHz verteilt werden, was ein messbares Merkmal darstellt. Damit bietet das globale 21-cm-Profil einen möglichen Tracer für die physikalische Natur der dunklen Materie — etwa, ob sie eher kalt und langsame Geschwindigkeiten aufweist oder wärmer und freier beweglich ist.

Die Simulationsarbeit kombiniert hydrodynamische Prozesse, die Kopplung zwischen Lyman-α-Pumping und Temperaturentwicklung des Gases sowie die Wirkung der dunklen Materie auf die Gravitationspotenziale. Solche Details sind wichtig, weil die 21-cm-Signalform nicht nur von Dichtefluktuationen abhängt, sondern auch von der kinetischen Temperatur des Wasserstoffs, von Kontaminationen durch frühe Strahlungsquellen und von radiativen Kopplungsprozessen.

Simulierte Verteilungen von kalter und warmer dunkler Materie sind dargestellt; die Partikel wurden nach Temperatur eingefärbt. Begleitend zeigt die Illustration mögliche Radioteleskope auf der Mondrückseite. Credit: Hyunbae Park, University of Tsukuba

Mondgestützte Radioteleskope: ein ruhiger Ort zum Zuhören

Radioteleskope auf der Erde müssen eine Vielzahl von Störquellen überwinden: menschgemachte Funkinterferenzen (RFI), ionosphärische Verzerrungen sowie natürliche Vordergründe wie die galaktische Synchrotronstrahlung, die bei niedrigen Frequenzen dominieren. Diese Faktoren machen Messungen des globalen 21-cm-Signals am Boden besonders schwierig. Die Rückseite des Mondes bietet dagegen eine weitgehend abgeschirmte, extrem ruhige Radioumgebung, die vor terrestrischem RFI geschützt ist und damit ideal für Niedrigfrequenzbeobachtungen unter ~100 MHz erscheint.

Mehrere Konzepte und Missionen schlagen vor, auf dem Mond Antennenfelder zu installieren, die speziell für die Beobachtung des globalen 21-cm-Signals ausgelegt sind. Ein Beispiel ist das japanische Tsukuyomi-Projekt, das als Demonstrator für Mondbasierte Radiowellenforschung dienen soll. Solche Array-Konzepte reichen von sparsamen, breitbandigen Dipolen bis zu verteilten, phasengesteuerten Feldern, die eine besonders stabile Instrumentalantwort ermöglichen.

Ein Mondobservatorium könnte die spektrale Reinheit und langzeitliche Stabilität erreichen, die für die Extraktion des Millikelvin-Signals erforderlich sind. In der Praxis würde dies beinhalten: präzise Antennenmodellierung, Kalibrierschemata zur Beseitigung instrumenteller Spektralfärbungen, thermische Kontrolle, robuste Messstrategien gegen kosmische Strahlung und Staub sowie Algorithmen zur Trennung kosmologischer Signale von astrophysikalischen Vordergründen. Die Vorteile der Mondrückseite sind nicht nur die Abschirmung von irdischem RFI, sondern auch das Fehlen ionosphärischer Fluktuationen, die bei niedrigen Frequenzen besonders problematisch sind.

Wenn ein Mondteleskop das globale 21-cm-Signal über das prognostizierte Frequenzband messen kann, würden Astronomen in der Lage sein, Eigenschaften von dunklen Materie-Teilchen einzuschränken, die komplementär zu Ergebnissen aus Teilchenphysik-Experimenten (z. B. Direktdetektion) und großskaligen Galaxienuntersuchungen sind. Solche Messungen könnten Parameterräume ausschließen oder bevorzugen, die mit anderen Methoden schwer zugänglich sind.

Was das für die Forschung zur dunklen Materie bedeutet

Die Detektion des globalen 21-cm-Signals aus dem Dunklen Zeitalter würde ein völlig neues Fenster auf die unsichtbare Seite des Kosmos öffnen. Anstatt nur indirekte Effekte auf die Verteilung sichtbarer Materie zu analysieren, könnten Wissenschaftler direkt untersuchen, wie dunkle Materie die thermische Geschichte des neutralen Wasserstoffs beeinflusst hat. Dadurch wären Aussagen über die Masseverteilung, kinetische Eigenschaften und mögliche Wechselwirkungen dunkler Materie mit baryonischer Materie möglich.

Das bedeutet jedoch nicht, dass eine Entdeckung unmittelbar bevorsteht. Das Signal ist extrem schwach, und die technischen sowie methodischen Herausforderungen sind beträchtlich. Die dominanten Vordergründe — vor allem die galaktische Synchrotronstrahlung — sind mehrere Größenordnungen stärker als das kosmologische Signal, und systematische Instrumentenfehler können leicht falsche Spektralformen erzeugen, die eine korrekte Interpretation erschweren.

Dennoch macht die Kombination aus präzisen Simulationen, die verschiedene dunkle Materie-Szenarien vergleichen, und ehrgeizigen Mondmissionen die Aussicht realistischer denn je. Fortschritte in der Antennentechnik, in der Kalibrierung, bei der Datenverarbeitung und in der Modellierung von Vordergründen haben in den letzten Jahren deutlich zu einer Verbesserung der Sensitivität geführt. Gelingt die Messung des globalen 21-cm-Signals, könnten mondbasierte Radioteleskope die Frage, ob dunkle Materie „kalt“ oder „warm“ ist, konkreter in den Bereich messbarer Wissenschaft rücken.

Konkrete Implikationen wären unter anderem:

- Einschränkungen der Masse von möglichen Teilchenkandidaten: Warme dunkle Materie führt zu einer Unterdrückung kleiner Strukturen, was sich in zeitlichen Verschiebungen und Abschwächungen bestimmter Merkmale im 21-cm-Profil niederschlägt.

- Bewertung von Wechselwirkungen zwischen dunkler Materie und baryonischer Materie: Selbst schwache Wechselwirkungen können die Temperaturentwicklung des Gases verändern und damit die Form des 21-cm-Signals beeinflussen.

- Synergie mit anderen Messungen: Kombinationen aus 21-cm-Daten, kosmischer Mikrowellenhintergrundanalyse (CMB), Gravitationslinsenstudien und Galaxienhaufendaten können degenerierte Parameter entwirren und die Theorie der Strukturformation verfeinern.

Für die Vorbereitung solcher Messungen sind weiterhin umfassende Simulationsreihen notwendig, die nicht nur die kosmische Strukturentwicklung unter verschiedenen dunkle Materie-Modellen abbilden, sondern auch instrumentelle Effekte, Vordergrundmodelle und Beobachtungsstrategien berücksichtigen. Methoden der maschinellen Intelligenz (Machine Learning) und bayesianische Inferenz werden dabei zunehmend eingesetzt, um schwache kosmologische Signale in starken Stördomänen zu identifizieren und robuste Unsicherheitsabschätzungen zu ermöglichen.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der japanischen Arbeitsgruppen, dass mondgestützte Radioastronomie eine vielversprechende Methode ist, um die physikalische Natur der dunklen Materie zu untersuchen. Gelingt die praktische Umsetzung, könnte dies einen Paradigmenwechsel einläuten: weg von rein indirekten kosmologischen oder astronomischen Hinweisen hin zu direkten, zeitlich frühen Spuren in der Helligkeitstemperatur des neutralen Wasserstoffs.

Abschließend bleibt festzuhalten: Die Forschung steht vor technischen Herausforderungen, aber die Kombination aus theoretischer Modellierung und innovativer Instrumentierung auf der Mondrückseite macht die Messung des globalen 21-cm-Signals zu einem realistischen Ziel. Wenn Mond-Radioteleskope erfolgreich sind, rückt die dunkle Materie damit deutlich näher an den Bereich quantifizierbarer Wissenschaft.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen