8 Minuten

Ein winziger, außergewöhnlich gut erhaltener Schädel aus dem Mittleren Trias (etwa 242 Millionen Jahre alt) stellt Annahmen über die frühe Entwicklung der Lepidosaurier infrage. Der Fund aus der Helsby Sandstone Formation in Devon liefert überraschende Details zu Schädelbau und Zahnreihen und verändert, wie wir die Evolution der Gruppe von Eidechsen, Schlangen und Tuatara rekonstruieren.

Wie ein kleines Fossil große Fragen aufwirft

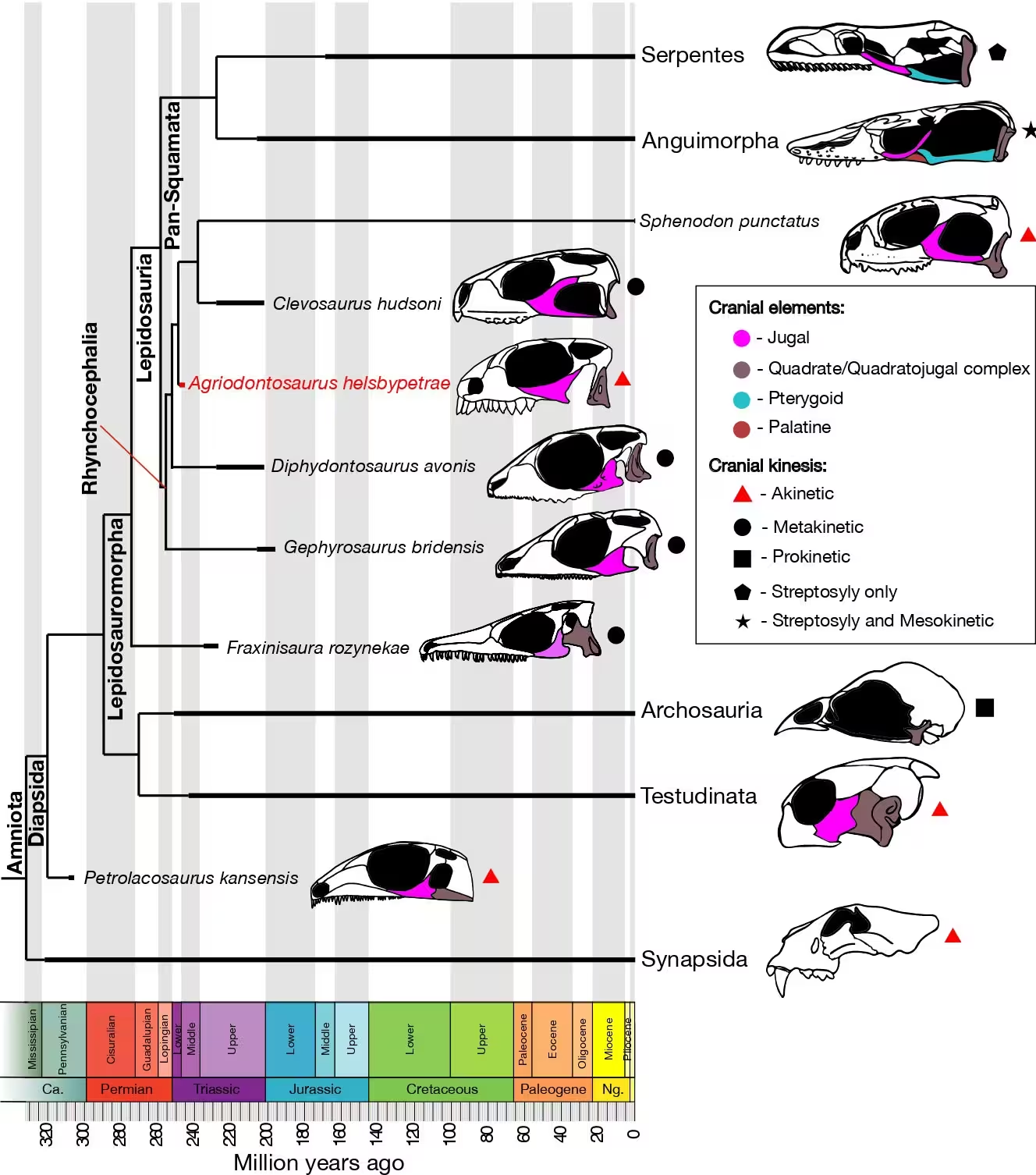

Die Lepidosaurier sind heute die artenreichste Gruppe terrestrischer Wirbeltiere mit über 12.000 bekannten Arten — eine Vielfalt, die auf eine lange und komplexe Evolution zurückgeht. Konventionelle Annahmen über frühe Lepidosaurier setzten voraus, dass zentrale Merkmale wie eine teilweise kinetische Schädelmechanik, das Fehlen der unteren Jochbogen (offene untere Temporregion) und palatinale Zähne (Zahnreihen am Gaumen) bereits sehr früh in der Gruppenentwicklung vorhanden waren. Der neu beschriebene Fund zeigt jedoch ein anderes Bild und legt nahe, dass diese Merkmale nicht gleichzeitig auftauchten, sondern mosaikartig verteilt entstanden.

Entdeckung und erste Einschätzungen

Das Fossil, katalogisiert als BRSUG 29950-14, ist winzig: der erhaltene Schädel misst nur rund 1,5 cm. Trotz der geringen Größe sind genug Knochen erhalten, um aussagekräftige anatomische Schlüsse zu ziehen. Gefunden wurde das Stück an einer Küstenstelle in Devon — einem klassischen Fundort, der seit mehr als einem Jahrhundert Fossilien liefert. Weil zunächst nur ein sehr kleiner Bereich des Schädels sichtbar war, war die Kombination aus behutsamer Freilegung und modernen bildgebenden Verfahren entscheidend für die Analyse.

Die Forschergruppe, angeführt von Studierenden und Mitarbeitenden der University of Bristol, beschrieb die Art als Agriodontosaurus helsbypetrae — frei übersetzt: „scharfzahnige Echse aus dem Helsby-Gestein“. Der Name spiegelt die markanten, dreieckigen Zähne wider, die im Vergleich zu verwandten Formen überproportional groß erscheinen und auf eine spezielle Ernährungsweise hindeuten.

Was am Schädel auffällt

Mehrere Erwartungen der Paläontologie wurden durch das Fossil bestätigt, während andere widerlegt wurden. Auffällig ist:

- Das Vorhandensein einer offenen unteren Temporregion — die knöcherne Wange ist nicht vollständig geschlossen, eine Konfiguration, die man auch bei den meisten modernen Eidechsen und Schlangen findet.

- Das Fehlen palataler Zähne: Entgegen bisherigen Annahmen gibt es keine Zahnreihen auf dem Gaumen dieses Individuums.

- Keine Hinweise auf ausgeprägte Schädelkinetik: es fehlt die klare Gelenkstruktur, die einen stark beweglichen, scharnierartigen Schädel nahelegt.

- Große, dreieckige Marginalzähne, die auf Durchbohren und Scheren hindeuten — ein Funktionsmuster, das gut zu Insekten mit hohem Panzerungsgrad oder zu anderen hartschaligen Beutetieren passen würde.

Diese Kombination — offene Wange, aber kein Gaumen-gebundener Zahnbesatz und keine deutliche Kinesis — ist ungewöhnlich und spricht dafür, dass wichtige Schädel- und Zahnmerkmale nicht zusammen, sondern in verschiedenen Kombinationen und zu unterschiedlichen Zeiten auftraten.

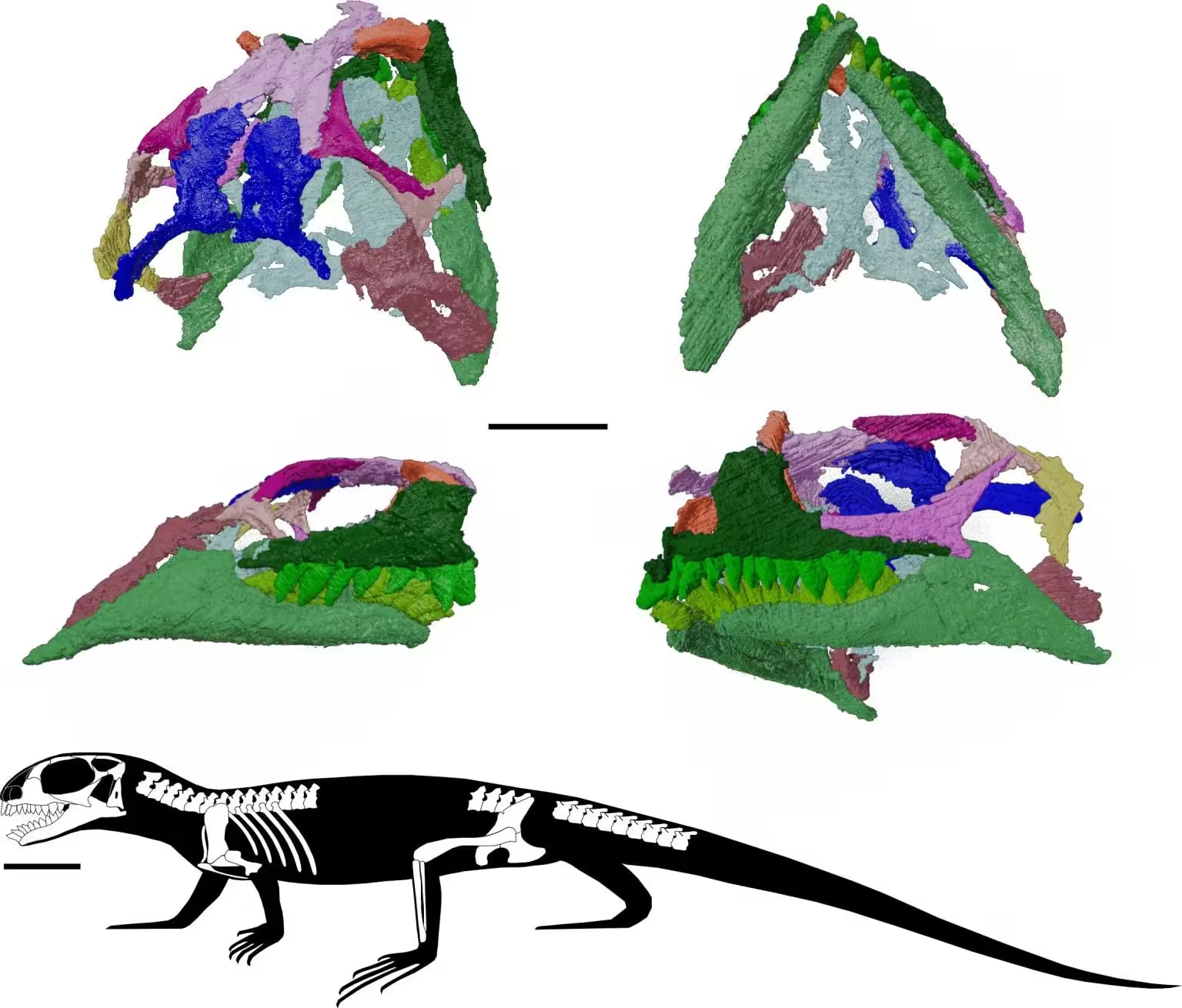

Holotyp BRSUG 29950-14: Gesamtpräparat und Detailansicht des Schädels. Maßstabsleisten: 10 mm und 5 mm.

Hightech statt Meißel: Bildgebung und Methoden

Wegen der Fragilität und Winzigkeit des Fossils setzten die Forschenden auf nicht-destruktive Methoden. Synchrotron-Röntgen-Tomographie — eine extrem hochauflösende CT-Technik an Großforschungseinrichtungen — erlaubte es, das Objekt digital in sehr feinen Schichten zu erfassen. Damit konnten einzelne Knochensegmente und Zahnformen virtuell getrennt und dreidimensional rekonstruiert werden, ohne die Matrix physisch zu beschädigen.

Die 3D-Rekonstruktion zeigte nicht nur die äußere Gestalt, sondern auch innere Strukturen wie Zahnwurzeln, Knochenkontaktflächen und die Lage potenzieller Muskelansatzpunkte. Besonders wichtig war der Nachweis des fehlenden palatalen Zahnbezugs und die genaue Morphometrie der marginalen Zähne — Informationen, die mit traditionellen Präparationsmethoden kaum zu gewinnen wären.

Solche bildgebenden Verfahren verändern die Paläontologie grundlegend: mikroskopisch kleine Merkmale und feine Knochenverbindungen werden sichtbar, was bei winzigen oder teilweise eingebetteten Fossilien oft die einzige Möglichkeit ist, die ursprüngliche Anatomie zuverlässig zu rekonstruieren.

Evolutionsbiologische Bedeutung: Mosaikartige Entwicklungen

Agriodontosaurus helsbypetrae stützt ein Modell der mosaikartigen Evolution: verschiedene anatomische Merkmale entstanden unabhängig in unterschiedlichen Linien und zu verschiedenen Zeiten. Statt eines frühen, einheitlichen „Eidechsen-Bauplans“ scheinen Merkmalskombinationen flexibel, reversibel und an die Ökologie angepasst gewesen zu sein.

Warum ist das relevant? Verschiedene Schädel- und Zahnmerkmale haben jeweils spezifische funktionelle Vorteile. Palatinale Zähne können beim Festhalten von Beute helfen; scharfe, dreieckige Marginalzähne sind optimal zum Durchbohren und Zerreißen von hartschaligen Invertebraten; zunehmende Schädelkinetik erlaubt größere Maulöffnungen und die Aufnahme größerer Beutetiere. Wenn diese Eigenschaften modular und unabhängig auftreten, eröffnet das evolutionär zahlreiche Kombinationen neuer ökologischer Nischen — ein möglicher Schlüssel für die enorme Diversifizierung der Lepidosaurier.

Kontext für die Tuatara-Linie

Der Fund hat auch Konsequenzen für die Interpretation des tuatara‑artigen Zweigs (Sphenodontia). Das heute nur noch von zwei lebenden Vertretern vertretene Taxon bewahrt viele vermeintlich primitive Merkmale. Eine mosaikartige Evolution legt nahe, dass die tuatara-Linie in der Vergangenheit deutlich variabler war und bestimmte Merkmale, die heute als „ursprünglich“ gelten, früher in einer größeren Bandbreite vorkamen.

Phylogenetische Analysen, die dieses neue Fossil integrieren, zeigen verschiedene Pfade: Öffnung des unteren Jochbogens, Erwerb oder Verlust palataler Zähne und graduelle Veränderungen der Schädelkinetik traten in unterschiedlichen Kombinationen und zeitlichen Abfolgen auf.

Feldarbeit, Provenienz und Sammlungsdaten

Das Stück wurde an einer Küstenklippe in Devon entdeckt — eine Region, die für ihre reichhaltigen Fossillagerstätten bekannt ist. Da die ursprüngliche Freilegung nur einen kleinen Ausschnitt des Schädels sichtbar machte, war das sorgfältige Dokumentieren des Fundkontexts entscheidend: Lage, Schichtzugehörigkeit und Erhaltungsgrad sind für die Datierung und die stratigraphische Einordnung unerlässlich.

Die Langzeitaufbewahrung in einer kuratorischen Sammlung (Sammlungsnummer BRSUG 29950-14) stellt sicher, dass das Material für Re-Analysen zugänglich bleibt. Mit weiteren technologischen Fortschritten — höhere Auflösungen, verbesserte Segmentierungsalgorithmen und vergleichende Datenbanken — können künftige Forscher neue Einsichten aus demselben Objekt gewinnen.

Expertenkommentare und wissenschaftliche Einordnung

Dr. Elena Ruiz, eine anerkannte Wirbeltierpaläontologin und Wissenschaftskommunikatorin, sagte: „Dieses Fossil ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie kleine Funde große Auswirkungen haben können. Das Fehlen palataler Zähne und die Abwesenheit einer deutlichen Schädelhinge in einem 242 Millionen Jahre alten Lepidosaurier zeigen, dass Evolution kein geradliniger Prozess ist. Jedes Merkmal muss im ökologischen und phylogenetischen Kontext bewertet werden.“

Solche fachlichen Einschätzungen unterstreichen: Kombinationen aus hochauflösender Bildgebung und vergleichender Anatomie liefern Rekonstruktionen, die näher an der biologischen Realität liegen als bloße Vermutungen auf Basis fragmentarischer Funde.

Methodische Robustheit und mögliche Einwände

Wie bei jeder bedeutenden Studie gibt es Punkte, die weitere Diskussion verdienen. Kritiker könnten zum Beispiel anmerken, dass ein einzelnes, sehr kleines Exemplar nicht zwangsläufig die gesamte Bandbreite früher lepidosaurischer Vielfalt repräsentiert. Zudem ist die Interpretation von fehlenden palatalen Zähnen abhängig von der Erhaltung: sehr kleine Zähne oder solche in bruchstückhafter Lage können bei unvollständiger Freilegung übersehen werden. Die Verwendung der Synchrotron-Tomographie minimiert dieses Risiko jedoch deutlich, da sie feinste Strukturen sichtbar macht, die mit konventionellen Methoden schwer zu erfassen sind.

Wissenschaftliche Robustheit entsteht durch Replikation: je mehr Funde mit ähnlichen oder kontrastierenden Merkmalskombinationen ans Licht kommen, desto klarer wird das Bild von der mosaikartigen Evolution der Lepidosaurier.

Ökologische Interpretation: Was fraß Agriodontosaurus?

Die Morphologie der Zähne gibt Hinweise auf die Ernährung. Die großen, dreieckigen Marginalzähne deuten auf eine spezialisierte Beuteverarbeitung: Durchbohren, Festhalten und Scheren. Passend dazu wäre ein Nahrungsspektrum mit hartschaligen Invertebraten, kleinen Panzerkrebstieren oder besonders robusten Insekten. Palatinale Zähne, die hier fehlen, wären dagegen vorteilhaft gewesen beim Festhalten rutschiger Beute oder beim internen Transport von Nahrung; ihr Fehlen spricht für andere spezialisierte Fressstrategien.

Solche funktionellen Interpretationen sind zwar hypothetisch, lassen sich aber durch Vergleich mit heutigen Reptilien und durch biomechanische Modellierungen weiter prüfen. In Kombination mit Mikrowear‑Analysen an den Zähnen oder mit Isotopenstudien könnte in Zukunft ein noch präziseres Bild der Ernährungsweise entstehen.

Was die Zukunft bringt: Forschungsperspektiven

Der Fund von Agriodontosaurus helsbypetrae ist ein Beispiel dafür, wie einzelne, gut untersuchte Fossilien Schlüsselrollen in der Rekonstruktion großer evolutionärer Muster spielen können. Zukünftige Forschungsschwerpunkte könnten sein:

- Suche nach weiteren, besser erhaltenen Schädeln aus dem Mittleren Trias, um die Verbreitung ähnlicher Merkmalspakete zu testen.

- Breitere phylogenetische Analysen, die das neue Taxon in Datensätze zu Schädelbau und Kinesis integrieren.

- Experimentelle Biomechanik und Finite-Elemente-Analysen, um Belastungen und Funktion der Zahnreihen oder möglicher Kinesis nachzuvollziehen.

- Vergleichende Studien mit lebenden Lepidosauriern, etwa zur Muskelanatomie und Bissmechanik.

Jeder dieser Ansätze kann helfen, die Hypothese der mosaikartigen Evolution weiter zu überprüfen und zu verfeinern. Mit jedem neuen Datensatz — seien es fossile Funde, moderne Vergleichsdaten oder fortgeschrittene Modelle — wird die Geschichte der Lepidosaurier detaillierter.

Als Forscher 2015 das kleine Stück an der Devon-Küste fanden, ahnten sie nicht, wie viel Information in diesem kaum sichtbaren Relikt steckte. Solche zufälligen Entdeckungen erinnern daran, dass Paläontologie sowohl Feldarbeit als auch Hightech ist: die Kombination macht den Unterschied.

Agriodontosaurus helsbypetrae zeigt, dass die Entwicklung von Schädel- und Zahnmerkmalen ein komplexes Puzzle ist, dessen Teile sich über lange Zeiträume und in verschiedenartigen Kombinationen zusammenfügten. Mit neuen Technologien wie der Synchrotron-Tomographie werden diese Puzzleteile zunehmend sichtbar — und zwar oft in Objekten, die man auf den ersten Blick leicht übersehen könnte.

Credit und Bildnachweis: Dan Marke. Weitere Forschungen und künftige Funde könnten das Bild weiter verändern — ein typisches Merkmal lebendiger Wissenschaft.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen