7 Minuten

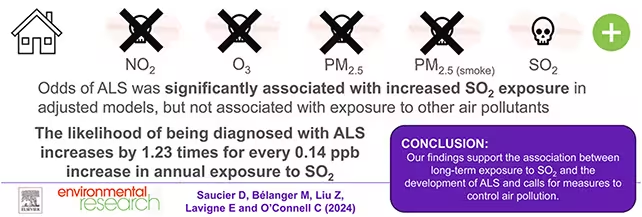

Eine neue kanadische Fall-Kontroll-Studie verbindet langfristige Wohnort‑Exposition gegenüber Schwefeldioxid (SO2) mit einem erhöhten Risiko für die amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Die Untersuchung, die 304 ALS-Patienten mit 1.207 gesunden Kontrollen verglich, schätzt die Luftschadstoffbelastung anhand historischer Luftqualitätsdaten am Hauptwohnsitz der Teilnehmenden.

Methoden und zentrale Ergebnisse – was wurde untersucht?

Design der Studie und Bewertung der Luftschadstoffe

Die Forschenden nutzten regionale und kommunale Luftgüteaufzeichnungen, um individuelle Expositionsverläufe zu rekonstruieren. Im Fokus stand Schwefeldioxid (SO2), ein typisches Nebenprodukt der Verbrennung von Kohle und ölbasierten Brennstoffen. Zusätzlich betrachteten sie Stickstoffdioxid (NO2) sowie verkehrs‑ und industrieassoziierte Emissionen, die in früheren Studien mit neurologischen und respiratorischen Schäden in Verbindung gebracht wurden.

Wichtig war die Zuordnung der Schadstoffkonzentrationen zum jeweiligen Wohnort der Probanden über Zeiträume, die Jahre vor dem Auftreten erster Symptome abdeckten. Damit sollten kurz‑ und langfristige Expositionsmuster unterschieden werden. Die Studie berücksichtigte demografische Variablen, sozioökonomische Faktoren und potenzielle Confounder wie Rauchen oder berufliche Expositionen, soweit diese Informationen verfügbar waren.

Statistische Analyse und wichtigste Befunde

Nach Adjustierung für Störfaktoren zeigte sich Schwefeldioxid als der einzige untersuchte Schadstoff mit einer robusten, statistisch signifikanten Assoziation zu ALS. Besonders auffällig war, dass höhere SO2‑Konzentrationen in den Jahren unmittelbar vor dem Symptombeginn stärker mit ALS verknüpft waren als frühere Expositionen. Das lässt darauf schließen, dass relevante pathologische Prozesse möglicherweise in einem vergleichsweise kurzen Fenster vor der klinischen Diagnose beschleunigt werden könnten.

Für NO2, das in früheren Arbeiten mit neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht wurde, fand das Team in diesem Datensatz nach Kontrolle der Kovariaten keine relevante Assoziation (Saucier et al., Environ. Res., 2025). Die Autorinnen und Autoren betonen, dass die beobachtete Beziehung zwischen SO2 und ALS zwar beobachtend ist, aber angesichts bestehender Richtwerte bemerkenswert erscheint: Viele untersuchte Regionen lagen innerhalb der gültigen Luftqualitätsgrenzwerte, was nahelegt, dass auch gesetzlich erlaubte Konzentrationen neurologische Risiken bergen könnten.

Wissenschaftlicher Kontext: Wie passt das in das Gesamtbild von ALS?

ALS ist eine seltene, aber verheerende neurodegenerative Erkrankung, die motorische Neurone zerstört und zu fortschreitender Lähmung führt. Die weltweite Inzidenz beträgt etwa 1–2 Neuerkrankungen pro 100.000 Personen und Jahr. Während einige Fälle klar genetisch bedingt sind, bleiben die Ursachen vieler sporadischer ALS‑Fälle ungeklärt — was vermuten lässt, dass Umweltfaktoren eine wichtige Rolle spielen.

Heutige Modelle zur Ätiologie von ALS setzen zunehmend auf ein multifaktorielles Verständnis: Genetische Vulnerabilitäten interagieren mit Umwelt‑Expositionen und Lebensstilfaktoren. Mechanismen wie oxidativer Stress, chronische Entzündungsprozesse, gestörte Proteinfaltung und die Akkumulation fehlgefalteter Proteine (beispielsweise TDP‑43) werden als zentrale pathophysiologische Wege diskutiert. Luftverschmutzung kann solche Prozesse begünstigen, indem sie oxidativen Stress erhöht, inflammatorische Reaktionen im zentralen Nervensystem auslöst oder toxische Metaboliten erzeugt.

Warum SO2 besonders ins Blickfeld rückt

Schwefeldioxid ist reaktiv und kann in der Atmosphäre sekundäre Partikel oder saure Verbindungen bilden. Solche sekundären Produkte sind in der Lage, oxidativen Stress zu erhöhen und Zellschäden zu verursachen. Auch wenn SO2 klassisch mit Atemwegserkrankungen und Herzkreislaufproblemen assoziiert wird, liefert diese Studie Hinweise darauf, dass neurologische Auswirkungen ebenfalls relevant sein könnten — und zwar bereits bei Expositionsniveaus, die in vielen Regionen als 'zulässig' gelten.

Die Feststellung, dass kurzfristige erhöhte SO2‑Spitzen vor Symptombeginn besonders relevant sind, wirft Fragen zur zeitlichen Dynamik pathogener Prozesse auf: Sind bestimmte Phasen in der Lebensgeschichte für die Auslösung neurodegenerativer Mechanismen sensibler? Oder führen akute Verschlechterungen der Luftqualität zu einem letzten Auslöser, der bei bereits vulnerablen Personen den Übergang von latenter Schädigung zu klinischer Erkrankung markiert?

Mechanismen: Wie könnte SO2 Motorneurone schädigen?

- Oxidativer Stress: SO2 und seine Reaktionsprodukte können reaktive Sauerstoffspezies (ROS) generieren, die Lipide, Proteine und DNA schädigen und so neuronale Funktionsstörungen fördern.

- Inflammation: Luftverschmutzung induziert systemische und zerebrale Entzündungsreaktionen. Mikroglia‑Aktivierung und chronische Zytokinproduktion können zum Verlust motorischer Neurone beitragen.

- Störung der Proteostasis: Chronische Stressfaktoren begünstigen Fehlfaltung und Aggregation neuronaler Proteine, ein Kernmerkmal vieler neurodegenerativer Erkrankungen, einschließlich ALS.

- Indirekte Effekte: SO2 könnte vaskuläre Schäden oder hämodynamische Veränderungen verursachen, die die neuronale Versorgung beeinträchtigen und damit Vulnerabilitäten verstärken.

Diese Mechanismen sind nicht gegenseitig ausschließend; vielmehr ist es wahrscheinlich, dass sie in Kombination wirken. Labordaten — etwa Zell‑ und Tiermodelle — sind nötig, um direkte kausale Pfade zu testen: Welche Konzentrationen verursachen welche Schäden? Welche sekundären Luftschadstoffe spielen mit hinein? Und wie verändern genetische Risikofaktoren die Empfindlichkeit gegenüber SO2?

Öffentliche Gesundheit und Politik: Was bedeuten die Ergebnisse?

Wenn sich der beobachtete Zusammenhang zwischen Wohnort‑SO2‑Exposition und ALS in weiteren Studien bestätigt, hat das weitreichende Folgen für Umweltpolitik und Prävention. Bisherige Luftqualitätsstandards beruhen meist auf Atemwegs‑ und Herz‑Kreislaufrisiken — die möglichen neurologischen Effekte könnten strengere Grenzwerte oder zusätzliche Schutzmaßnahmen rechtfertigen.

Die Autorinnen und Autoren empfehlen unter anderem:

- Überprüfung und mögliche Verschärfung von SO2‑Emissionsgrenzwerten unter Berücksichtigung neurologischer Endpunkte.

- Ausbau lokaler und persönlicher Expositionsmessungen, um vulnerable Gruppen besser identifizieren zu können (z. B. ältere Menschen, Personen mit genetischer Prädisposition, Arbeiter in exponierten Branchen).

- Förderung sauberer Energiequellen und beschleunigter Dekarbonisierungsmaßnahmen zur Reduktion von Kohle‑ und Ölverbrennung.

Solche Maßnahmen bringen nicht nur potenzielle Vorteile für neurodegenerative Erkrankungen, sondern verbessern die allgemeine öffentliche Gesundheit — weniger Atemwegserkrankungen, geringere Herzinfarktraten und sauberere Lebensumgebungen sind direkte Folgen strengerer Emissionskontrollen.

Forschungslücken und nächste Schritte

Die Studie ist ein wichtiger Hinweis, ersetzt aber keine kausalen Belege. Wichtige nächste Schritte sind:

- Langfristige Kohortenstudien mit feinerer räumlicher und zeitlicher Expositionsabschätzung (inkl. Innenraum‑ und Arbeitsplatzexposition).

- Mechanistische Laborforschung zur Prüfung direkter neurotoxischer Effekte von SO2 und sekundären Luftschadstoffen.

- Gen‑Umwelt‑Interaktionsstudien, um herauszufinden, ob bestimmte genetische Varianten die Wirkung von SO2 verstärken.

- Interventionsstudien oder simulationsbasierte Modelle, die den zu erwartenden Gesundheitsgewinn bei Reduktion bestimmter Emissionen quantifizieren.

Präzisere Messmethoden sind zentral: Satellitendaten, stationäre Beobachtungsnetze und persönliche Sensoren sollten kombiniert werden, um Expositionsmuster genauer abzubilden. Nur so lassen sich kritische Expositionsfenster, Dosis‑Wirkungsbeziehungen und regionale Hotspots zuverlässig identifizieren.

Was können Betroffene und Gemeinden praktisch tun?

Individuen können zwar Emissionen nicht allein steuern, aber es gibt Maßnahmen, die kurzfristig Schutz bieten:

- Informieren Sie sich über lokale Luftqualitätswarnungen und meiden Sie bei hohen SO2‑Spitzen belastete Gebiete (z. B. in der Nähe von Industrieanlagen oder stark befahrenen Straßen).

- Innenräume sauber halten: Luftreiniger mit geeigneten Filtern können die Belastung durch sekundäre Partikel reduzieren, auch wenn sie SO2‑Gase nicht vollständig entfernen.

- Politisches Engagement: Unterstützung lokaler Initiativen für bessere Emissionskontrollen und saubere Energieversorgung kann langfristig großen Nutzen bringen.

Für Gesundheitsbehörden und Planer empfiehlt sich eine Priorisierung von Überwachungsprogrammen in Gebieten mit hoher SO2‑Belastung sowie die Integration neurologischer Endpunkte in Risikoabschätzungen. Personal‑ und Community‑Sensoren können zudem helfen, exponierte Bevölkerungsgruppen frühzeitig zu identifizieren.

Was bedeutet das für die klinische Praxis? Ärztinnen und Ärzte sollten in der Anamnese Umwelt‑ und Wohnortfaktoren berücksichtigen, insbesondere wenn Patientinnen oder Patienten Symptome aufweisen, die auf eine neuromotorische Erkrankung deuten. Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Neurologen, Umweltmedizinern und Epidemiologen ist wichtig, um patientennahe Prävention und Forschung zu verbinden.

Die Studie unterstreicht auch die Bedeutung von Kommunikation: Gesundheitsbotschaften sollten verständlich machen, welche Risiken mit Luftverschmutzung verbunden sind und welche Schritte praktisch möglich und wirksam sind — für Einzelne und für Gemeinschaften.

Zusammenfassend erweitert die kanadische Untersuchung unser Verständnis der Umweltfaktoren, die bei ALS eine Rolle spielen könnten. Sie liefert belastbare Hinweise, dass Schwefeldioxid als Teil des Gemischs an Luftschadstoffen ein relevanter Risikofaktor sein könnte, und legt gleichzeitig eine klare Agenda für Forschung, Monitoring und Politik nahe. Weitere Studien sind notwendig, um Kausalzusammenhänge zu klären und gezielte Schutzmaßnahmen zu entwickeln (Saucier et al., Environ. Res., 2025).

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen