8 Minuten

Viele Menschen gehen davon aus, dass die geistige Schärfe nach der Jugend kontinuierlich nachlässt, doch neuere Forschung zeichnet ein nuancierteres Bild: Die gesamtpsychische Funktionsfähigkeit erreicht häufig ihren Höhepunkt erst in den späten fünfziger Jahren. Diese Erkenntnis rückt die Lebensmitte nicht als Countdown, sondern als Phase in den Mittelpunkt, in der sich bestimmte Stärken – Urteilsvermögen, emotionale Ausgeglichenheit und praktisches Wissen – bündeln und so fundiertere Entscheidungen und wirksame Führung ermöglichen.

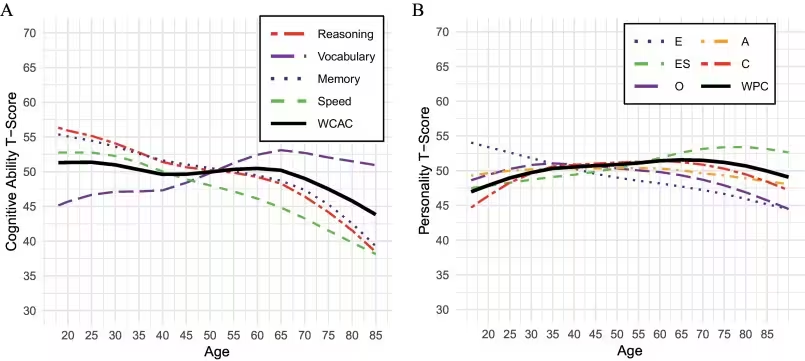

How researchers mapped mental strengths across a lifetime

Um zu verstehen, wie sich verschiedene mentale Fähigkeiten mit dem Alter verändern, fassten Wissenschaftler großangelegte Studien zusammen, die langfristig gültige psychologische Eigenschaften statt kurzfristiger Stimmungen gemessen haben. Sie wählten 16 gut validierte Dimensionen aus, die zuverlässig die Leistungsfähigkeit in der Praxis vorhersagen: zentrale kognitive Fähigkeiten (Schlussfolgern, Merkspanne, Verarbeitungsgeschwindigkeit, domänenspezifisches Wissen), emotionale Intelligenz sowie die fünf großen Persönlichkeitsdimensionen (Extraversion, emotionale Stabilität/Neurotizismus im negativen Sinne, Gewissenhaftigkeit, Offenheit und Verträglichkeit) und weitere relevante Eigenschaften.

Method and scale

Anstatt sich auf einen einzigen Test zu verlassen, standardisierten die Forschenden Ergebnisse aus mehreren Kohorten und Datensätzen auf eine gemeinsame Skala. So konnten sie für jede Eigenschaft die Entwicklungsbahn über das Erwachsenenalter darstellen und die Maße anschließend zu einem gewichteten Index zusammenführen, der breite psychologische Funktionsfähigkeit repräsentiert. Die Synthese konzentrierte sich auf dauerhafte Merkmale (Traits) und nutzte etablierte statistische Verfahren zur Verringerung von Verzerrungen und zur Verbesserung der Vergleichbarkeit zwischen Studien. Methodisch kamen unter anderem Alters-Kohortenanalysen, Mixed-Effects-Modelle und Sensitivitätsanalysen zum Einsatz, um Störeinflüsse wie Bildungsgrad, Gesundheitsstatus und kulturelle Unterschiede zu kontrollieren.

What peaks later—and why that matters

Die Auswertung ergab ein auffälliges Muster: Während rohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und manche Gedächtnisfunktionen bereits ab Mitte zwanzig zu sinken beginnen, stärken sich andere Kompetenzen über Dekaden hinweg weiter.

- Gewissenhaftigkeit, verknüpft mit Zuverlässigkeit, Struktur und Planung, tendierte dazu, nahe dem 65. Lebensjahr ihren Höhepunkt zu erreichen. Diese Eigenschaft unterstützt berufliche Zuverlässigkeit, Projektmanagement und langfristige Zielverfolgung.

- Emotionale Stabilität (niedriger Neurotizismus) erreichte bei vielen Erwachsenen höhere Werte um das 75. Lebensjahr. Ein höheres Maß an emotionaler Stabilität korreliert mit besserer Stressbewältigung und konstanter Entscheidungsfähigkeit unter Druck.

- Komplexes moralisches Urteilsvermögen und die Fähigkeit, kognitive Verzerrungen zu erkennen und ihnen zu widerstehen, verbesserten sich für manche Personen bis ins hohe Erwachsenenalter, teils bis in die 70er und 80er Jahre. Solche Fähigkeiten beruhen oft auf langjähriger Erfahrung, Reflexion und dem Zusammenspiel von Wissen und emotionaler Regulation.

Wenn die Verläufe aller 16 Dimensionen in einem einzigen, theoretisch begründeten Index zusammengeführt wurden, erreichte die gesamtpsychische Funktionsfähigkeit am häufigsten ihren Gipfel zwischen 55 und 60 Jahren. Dieser Peak wich in der Regel einer allmählichen Abnahme, die ab etwa 65 Jahren einsetzte und sich nach rund 75 Jahren stärker ausprägte.

Warum ist das bedeutsam? Im beruflichen und öffentlichen Leben hängt Erfolg von mehr ab als von reiner Verarbeitungsgeschwindigkeit. Führung, strategische Problemlösung und Entscheidungen mit hohen Einsätzen nutzen stark Urteilsvermögen, angesammeltes Wissen, emotionale Regulierung und Gewissenhaftigkeit – Eigenschaften, die sich häufig in die Lebensmitte hinein festigen und ausbauen. Diese Kombination erklärt teilweise, warum viele anspruchsvolle Führungspositionen oft von Personen in ihren fünfziger und frühen sechziger Jahren besetzt werden, gerade in Bereichen, in denen Erfahrung und Urteilskraft entscheidend sind.

A closer look at workplace and policy implications

Die Ergebnisse fordern altersbasierte Annahmen heraus, die höheres Alter automatisch mit verringerter Kompetenz gleichsetzen. Arbeitgeber und Institutionen treffen häufig Einstellungs- oder Verbleibentscheidungen auf Basis rigider Altersannahmen – etwa Altersgrenzen bei Piloten und Fluglotsen oder informelle Vorurteile, die ältere Bewerber als nur noch „kurzfristige Investitionen“ wahrnehmen. Während für einige sicherheitskritische Tätigkeiten strenge kognitive Standards und obere Altersgrenzen gerechtfertigt sein können, birgt ein pauschaler Ansatz das Risiko, erfahrene Kandidaten zu übersehen, deren kombinierte Stärken sie besonders effektiv machen.

Wichtig ist die große individuelle Variabilität: Manche Menschen erhalten Verarbeitungsgeschwindigkeit und Gedächtnisleistung bis ins höhere Alter, andere zeigen frühere Abnahmen. Diese Variabilität legt nahe, dass Evaluierungen die tatsächliche Leistungsfähigkeit und das Profil der Eigenschaften in den Mittelpunkt stellen sollten, statt ausschließlich auf das Lebensalter abzustellen. Politiken, die altersinklusive Personalgewinnung und gezielte Umschulungsangebote fördern, könnten Menschen besser in Positionen bringen, in denen ihre Stärken in der Lebensmitte – Urteilsvermögen, Belastbarkeit und fachliche Expertise – maximal zur Geltung kommen.

Darüber hinaus können organisationsinterne Maßnahmen wie flexible Arbeitszeitmodelle, Mentoring-Programme und Wissenstransfer-Initiativen die produktive Einbindung älterer Beschäftigter unterstützen. Solche Strategien dienen nicht nur der Personalentwicklung, sondern stärken auch Innovationspotenzial und Resilienz von Teams durch die Verbindung von Erfahrung und frischen Perspektiven.

Scientific context: what neuroscience and aging research say

Die Neurowissenschaft liefert Erklärungsansätze für einen Teil dieses Musters. Neuroplastizität – die Fähigkeit des Gehirns, sich durch Erfahrung umzustrukturieren – bleibt über das gesamte Erwachsenenalter hinweg vorhanden. Gesammeltes Wissen (oft als kristallisierte Intelligenz bezeichnet) wächst mit Erfahrung, auch wenn die fluide Verarbeitungsgeschwindigkeit abnimmt. Netzwerke zur emotionalen Regulation im Gehirn passen sich ebenfalls mit dem Alter an, was oft die Fähigkeit verbessert, Stress zu managen und langfristige Konsequenzen abzuwägen. Zusammen unterstützen diese Mechanismen den beobachteten Peak der zusammengesetzten psychischen Funktionsfähigkeit in der Lebensmitte.

Außerdem zeigen bildgebende Studien, dass sich Muster der Gehirnaktivität verändern: ältere Erwachsene nutzen häufiger verteilte neuronale Netzwerke und kompensatorische Mechanismen, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Biologische Faktoren wie vaskuläre Gesundheit, Entzündungsprozesse und neuroendokrine Veränderungen beeinflussen die individuelle Trajektorie. Lifestyle-Faktoren – ausreichender Schlaf, regelmäßige körperliche Aktivität, kardiovaskuläre Vorsorge und geistige Anregung – sind robuste Prädiktoren für den Erhalt kognitiver Ressourcen und moderieren altersbedingte Veränderungen.

Expert Insight

„Was wir sehen, ist keine einzige Kurve des Abfalls, sondern ein Mosaik von Stärken, das sich über die Lebensspanne verschiebt“, sagt Dr. Maya Reynolds, kognitive Neurowissenschaftlerin am Institute for Brain Research. „Verarbeitungsgeschwindigkeit und manche Gedächtnisaufgaben können langsamer werden, aber verbesserte emotionale Regulierung, reichhaltigere Wissensbestände und größere Gewissenhaftigkeit führen oft zu einem besseren Gesamtausschlussvermögen in der Lebensmitte. Das macht Menschen in ihren Fünfzigern besonders geeignet für komplexe Problemlösungen und Führungsaufgaben.“

Dr. Reynolds ergänzt, dass gezieltes kognitives Training, fortgesetzte berufliche Einbindung sowie gesunde Lebensstilfaktoren – Schlaf, Bewegung, kardiovaskuläre Vorsorge – dabei helfen können, zentrale kognitive Kapazitäten bis ins höhere Alter zu erhalten. Sie weist zudem darauf hin, dass Interventionen am wirksamsten sind, wenn sie individuell angepasst und über längere Zeiträume aufrechterhalten werden, wobei Kombinationen aus körperlicher Aktivität, kognitiver Herausforderung und sozialer Teilhabe besonders robust wirken.

Practical takeaways for individuals and organizations

- Anerkennen Sie Lebensmitte-Stärken: Erfahrung, emotionale Kontrolle und Zuverlässigkeit erreichen häufig in den 50ern und frühen 60ern ihr Maximum. Diese Qualitäten sind für strategische Planung, Krisenmanagement und Mentoring unerlässlich.

- Bewerten Sie Leistung, nicht Alter: Verwenden Sie objektive Leistungsmaße und differenzierte Assessments, um Personen passend zu ihren Fähigkeiten einzusetzen. Leistungsdiagnostik sollte Prozessorientiertes sowie traitbasierte Profile berücksichtigen.

- Fördern Sie lebenslanges Lernen: Angebote zur Umschulung, beruflichen Weiterbildung und kognitiven Aktivierung unterstützen die Erhaltung von Expertise und adaptiven Fähigkeiten. Lernen im Erwachsenenalter kann sowohl fachliche als auch metakognitive Kompetenzen stärken.

- Entwickeln Sie altersgerechte Regelungen: Balancieren Sie Sicherheitsanforderungen mit Flexibilität, die erfahrungsgetriebene Stärken wertschätzt. Beispiele sind rollenbasierte Tests, flexible Übergangsmodelle und gezielte Weiterbildungsprogramme für Ältere.

Die Evidenz rückt die Lebensmitte als Phase konsolidierter Kompetenz in den Vordergrund, statt als unvermeidlichen Abstieg. Indem man neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit fairen Beschäftigungspraktiken verbindet, können Gesellschaften die einzigartigen kognitiven und emotionalen Ressourcen nutzen, die in den Fünfzigern häufig ihren Höhepunkt erreichen. Langfristig profitieren Organisationen, wenn sie Diversität in Alter und Erfahrung als strategischen Vorteil begreifen und Strukturen schaffen, die Wissenserhalt, intergenerationellen Austausch und die optimale Nutzung von Urteilsvermögen fördern.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen