11 Minuten

Gaias neueste Karten zeigen, dass die Milchstraße nicht nur rotiert und verzerrt ist — sie beherbergt auch eine weitläufige, langsam wandernde Welle, die sich über ihre Sternenscheibe zieht. Diese neu identifizierte Wellenstörung verschiebt Sterne um Zehntausende Lichtjahre vom galaktischen Zentrum und liefert frische Hinweise zur dynamischen Geschichte unserer Heimatgalaxie. Die Entdeckung trägt zur Aufklärung von Prozessen wie Scheibenverformung, vertikalen Oszillationen und der Wechselwirkung mit Satellitengalaxien bei.

Die Milchstraße dreht sich nicht nur – sie wellt sich. Neue Daten des Astrometriemission Gaia der Europäischen Weltraumagentur (ESA) offenbaren eine riesige Welle, die sich quer durch die Galaxienscheibe bewegt und Sterne Zehntausende Lichtjahre vom Zentrum der Galaxie verdrängt. Diese großräumige Struktur zeigt sowohl räumliche Verschiebungen als auch charakteristische Geschwindigkeitsfelder, die auf eine echte dynamische Welle und nicht nur auf lokale Störungen hindeuten.

Eine weitreichende Welle über die galaktische Scheibe

Seit Jahrzehnten wissen Astronominnen und Astronomen, dass unsere Galaxie ein rotierendes System mit einer verzerrten Sternenscheibe ist. Gaia — die Astrometriemission der Europäischen Weltraumagentur — hat nun Sterne mit beispielloser Präzision in drei räumlichen Dimensionen sowie in drei Geschwindigkeitskomponenten kartiert und damit eine kohärente Welle offengelegt, die vom galaktischen Zentrum nach außen läuft. Im Gegensatz zu lokal begrenzten Störungen erstreckt sich diese Struktur über einen großen Abschnitt der äußeren Scheibe und reicht etwa 30–65 Tausend Lichtjahre vom Zentrum, während die Milchstraße insgesamt einen Durchmesser von ungefähr 100 Tausend Lichtjahren besitzt.

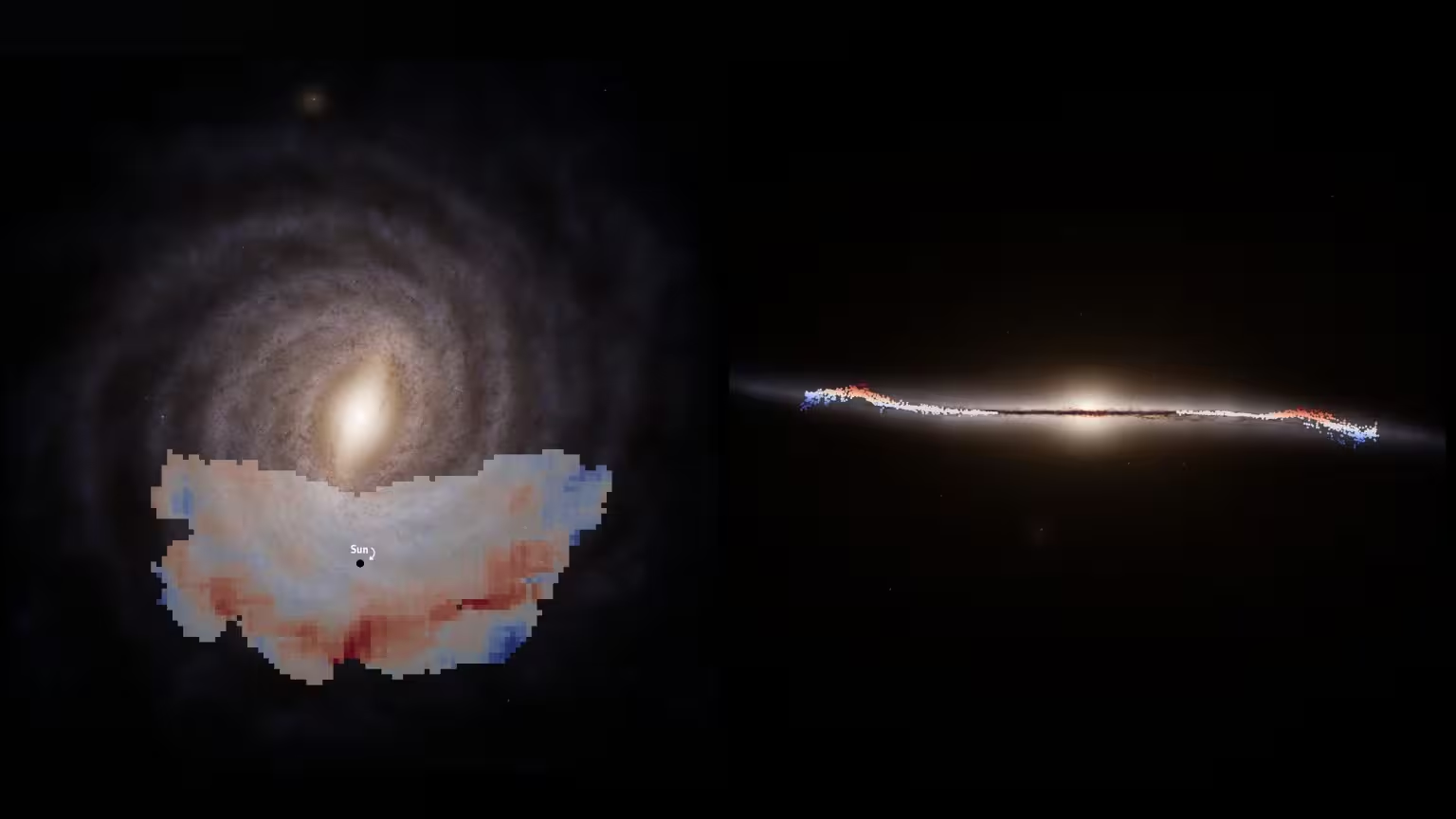

Das ESA-Raumteleskop Gaia hat gezeigt, dass unsere Milchstraße eine riesige Welle besitzt, die sich vom Zentrum nach außen ausbreitet. Im linken Bild blicken wir die Galaxie von »oben«; rechts sehen wir einen vertikalen Schnitt und betrachten die Welle seitlich. Aus dieser Perspektive liegt die Sonne zwischen der Blickrichtung und dem Bulge der Galaxie. Diese Ansicht offenbart außerdem, dass die »linke« Seite der Scheibe nach oben gekrümmt ist und die andere Seite nach unten (das ist die bekannte Warp-Struktur der Scheibe). Die neu entdeckte Welle ist in Rot und Blau dargestellt: In roten Bereichen liegen Sterne oberhalb, in blauen Bereichen unterhalb der gewölbten Scheibe. Quelle: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al. (2025)

Das neu kartierte Merkmal ähnelt dem Kielwasser eines ins Wasser geworfenen Kiesels: Regionen, in denen Sterne oberhalb der nominalen Mittelfläche liegen, wechseln sich mit Bereichen ab, in denen sie unterhalb liegen. Doch dies ist kein augenblicklicher Spritzer — Wellen auf Galaxieskala entwickeln sich über Millionen bis hunderte Millionen Jahre, sodass Gaia gewissermaßen eine Langzeitbelichtung langsamer, großräumiger Bewegungen liefert. Die beobachtete Struktur ist damit ein Langzeitzeugnis vergangener dynamischer Ereignisse in der Galaxie.

Wie Gaia die Bewegung herausfilterte

Gaia misst Positionen, Entfernungen und Bewegungen von mehr als einer Milliarde Sternen. Durch die Kombination von Parallaxe (Entfernung), Eigenbewegungen (Bewegung quer zum Himmel) und radialen Geschwindigkeiten (Bewegung auf uns zu oder von uns weg) können Astronominnen und Astronomen vollständige 3D-Ortungen und Geschwindigkeitsvektoren für Einzelsterne rekonstruieren. Das von Eloisa Poggio geleitete Team am italienischen Istituto Nazionale di Astrofisica nutzte diese sechs-dimensionale Phasenraum-Information, um Plan-ansichten (face-on) und Kantenansichten (edge-on) der Scheibe zu erstellen, wodurch Geometrie und Bewegungsmuster der Welle sichtbar wurden. Diese Methode erlaubt es, sowohl räumliche Verschiebungen als auch Phasenverschiebungen zwischen Ort und Vertikalgeschwindigkeit zu messen.

Die unerwartete galaktische Wellenstruktur ist in der obenstehenden Abbildung dargestellt. Dort sind die Positionen Tausender heller Sterne in Rot und Blau markiert und auf Gaias Karten der Milchstraße überlagert. Solche Visualisierungen kombinieren räumliche Daten mit Geschwindigkeitsinformationen und machen die wellenförmigen Vertikalbewegungen über große Entfernungen deutlich.

Indem die Forscherinnen und Forscher Cepheiden und junge Riesensterne nachverfolgten — helle, weit entfernte Markersternklassen, deren Entfernungen und Bewegungen besonders zuverlässig sind — konnten sie die Welle über weite Strecken der äußeren Scheibe verfolgen. Diese stellaren Tracer zeigen nicht nur Verschiebungen ober- oder unterhalb der Mittelfläche (rot/blaue Regionen), sondern auch eine Phasenverschiebung zwischen Position und vertikaler Bewegung: Die höchsten Aufwärtsgeschwindigkeiten liegen dem Positionskamm voraus, genau wie es bei einer sich ausbreitenden Welle zu erwarten ist, bei der Verschiebung und Geschwindigkeit eine definierte Phasenbeziehung aufweisen.

Das ESA-Raumteleskop Gaia zeigt, dass unsere Milchstraße eine riesige Welle hat, die vom Zentrum nach außen schwappt. Dieses Bild zeigt die Milchstraße kantenständig. In den roten Bereichen sind die Sterne relativ zur Scheibe weiter »oben«, in den blauen Bereichen weiter »unten«. Quelle: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al. (2025)

Interpretation des Musters: Wellen, Kielwasser und Kollisionen

Was hat diese große Welle ausgelöst? Mehrere Hypothesen stehen zur Diskussion. Eine nahe Begegnung oder frühere Kollision mit einer Satellitenzwerggalaxie — etwa der Sagittarius-Zwerggalaxie, die wiederholt mit der Milchstraße interagiert hat — könnte gravitative Wellen durch die Scheibe geschickt haben. Alternativ könnten interne Prozesse wie Instabilitäten in der Spiralstruktur oder der galaktische Balken großskalige vertikale Oszillationen anregen. Um zwischen diesen Szenarien zu unterscheiden, sind Modellrechnungen nötig, die Zeitpunkt, Amplitude, Wellenlänge und die beobachtete Phasenverschiebung reproduzieren.

Die Bewegungen der Sterne werden im kantenständigen Bild der Milchstraße oben durch weiße Pfeile sichtbar gemacht. Auffällig ist, dass das Muster der vertikalen Geschwindigkeiten (dargestellt durch die Pfeile) horizontal leicht gegenüber dem Muster der vertikalen Positionen (angezeigt durch rote/blau markierte Bereiche) verschoben ist. Diese Phase zwischen Ort und Geschwindigkeit ist ein starkes Indiz für eine laufende Welle und gibt wichtige Hinweise darauf, wie sich Energie und Impuls durch die Scheibe ausbreiten.

Da Cepheiden und andere junge Sterne an der Welle teilnehmen, betrifft das Signal vermutlich auch die gasförmige Komponente der Scheibe. Sterne entstehen aus Gas; wenn das Gas selbst gestört wurde, würden neu gebildete Sterne die Signatur dieser Störung übernehmen. Das bedeutet, die Welle könnte noch aktiv die Verteilung von Sternpopulationen und Sternentstehungsregionen in der äußeren Scheibe beeinflussen und so langfristig die che-mische Evolution sowie die Struktur der Scheibe mitbestimmen.

Besteht ein Zusammenhang mit der Radcliffe-Welle?

Ein verlockender Vergleich ist die Radcliffe-Welle — eine deutlich kleinere, etwa 9.000 Lichtjahre lange Struktur aus Gas und Staub, die näher an der Sonne entdeckt wurde. Die neu offenbare Gaia-Welle erstreckt sich jedoch über eine weitaus größere Fläche und liegt in einer anderen Region der Scheibe, sodass ein direkter Zusammenhang ungewiss ist. Die Radcliffe-Welle ist ein lokalisiertes Filament; die Gaia-Welle ist eine scheibenumspannende Oszillation. Forschende sind vorsichtig: Beide Strukturen könnten unabhängige Erscheinungsformen ähnlicher dynamischer Prozesse sein oder aus gemeinsamen, in der Vergangenheit liegenden Wechselwirkungen resultieren.

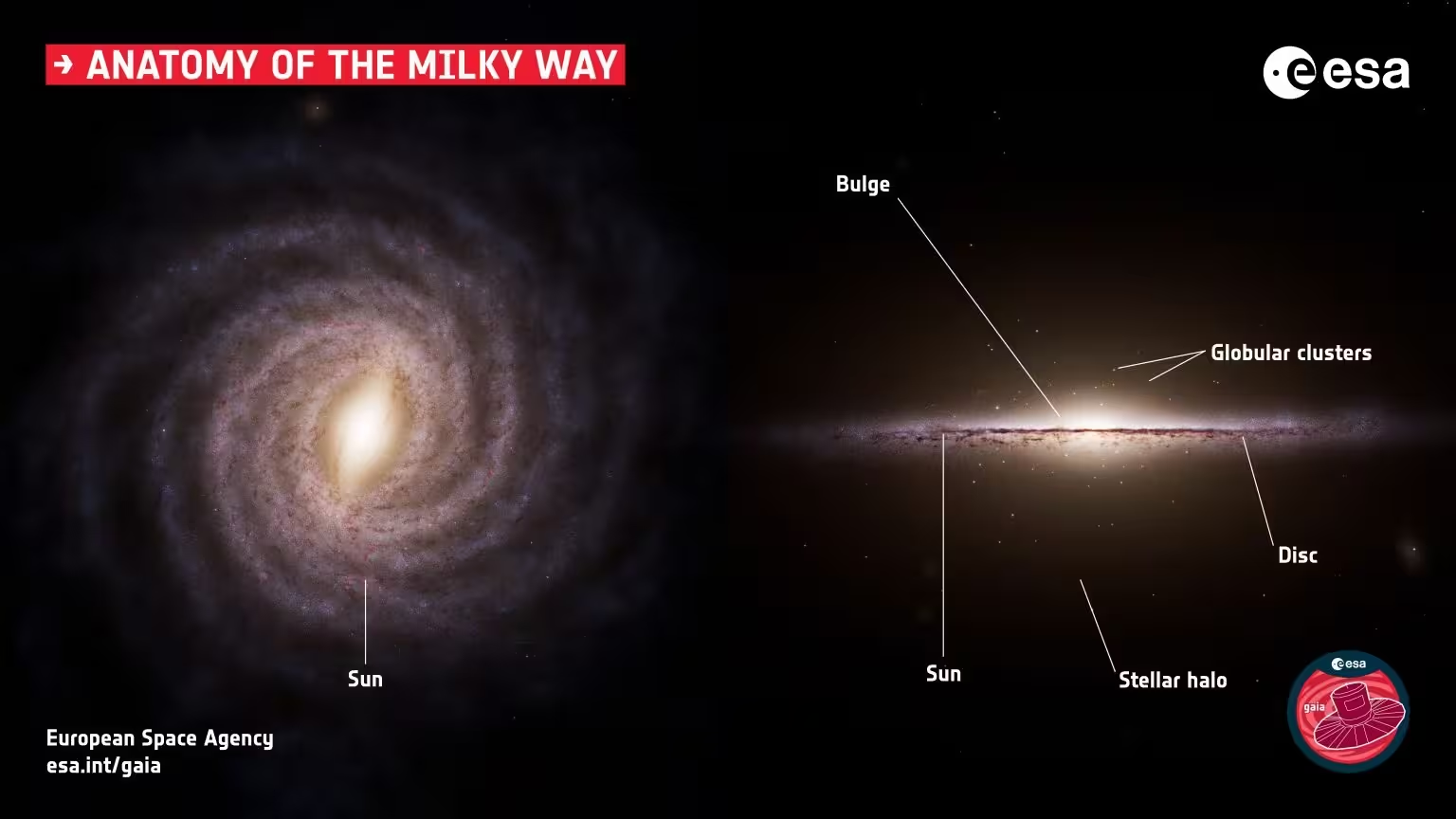

Eine künstlerische Darstellung, die die Anatomie unserer Milchstraße zeigt: eine ungefähr 13 Milliarden Jahre alte Balkenspiralgalaxie, die Heimat von mehreren hundert Milliarden Sternen. Quelle: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar

Warum diese Entdeckung wichtig ist

Großskalige vertikale Wellen tragen Informationen über die jüngste dynamische Geschichte der Milchstraße. Durch die Messung von Wellenlänge, Ausbreitungsgeschwindigkeit und Dämpfungsrate der Welle können Astronominnen und Astronomen abschätzen, wann und wie die Störung entstanden ist und die Eigenschaften eventueller Störer, etwa Zwerggalaxien, eingrenzen. Solche Einschränkungen verfeinern Modelle zur Massenverteilung in Scheibe und Halo und verbessern unser Verständnis davon, wie Galaxien sich nach Begegnungen neu strukturieren und entspannen.

Über die reine Dynamik hinaus könnte die Welle die Entstehungsorte neuer Sterne, die Vermischung verschiedener Sternpopulationen und die vertikale »Aufheizung« der Scheibe beeinflussen — alles Faktoren, die die langfristige Struktur der Milchstraße formen. Kurz gesagt: Das Erkennen und Charakterisieren dieser Welle verwandelt die Milchstraße von einer statischen Kulisse in ein dynamisches System mit einer beobachtbaren historischen Signatur.

Expertinnen- und Experteneinschätzungen

»Gaia gibt uns einen Film der Galaxie in Zeitlupe«, sagt Dr. Maria Ortega, eine fiktive Astrophysikerin mit Schwerpunkt galaktische Dynamik. »Was wie ein statischer Warp oder eine Welligkeit erscheint, ist tatsächlich ein dynamischer Fingerabdruck vergangener Ereignisse. Indem wir stellare Bewegungen mit Gravitations- und Gasdynamikmodellen kombinieren, können wir die jüngsten Episoden der Milchstraße zurückspulen — eine Art archäologische Rekonstruktion in großem Maßstab.«

Dr. Ortega ergänzt: »Zu klären, ob die Welle durch eine Kollision mit einem Satelliten oder durch eine interne Instabilität entstand, erfordert numerische Simulationen, die sowohl das räumliche Muster als auch die beobachteten Phasenverschiebungen in den Geschwindigkeiten reproduzieren. Der kommende Gaia-Datenrelease wird diese Einschränkungen verschärfen und vermutlich noch subtilere Merkmale hervorbringen.«

Wie geht es weiter: bessere Karten und tiefere Modelle

Der nächste Gaia-Datenrelease wird verbesserte Positionen und Bewegungen für veränderliche Sterne wie Cepheiden sowie eine größere Stichprobe entfernter Tracer liefern. Dieses höher aufgelöste Datenmaterial ermöglicht es Forschungsteams, die Karten der Welle zu verfeinern, ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit genauer zu messen und konkurrierende Entstehungsszenarien mit robusterer Statistik zu testen. Besonders wichtig sind dabei ein besserer Blick auf die Phasenbeziehungen zwischen Ort und Geschwindigkeit sowie auf die räumliche Kohärenz über große Radien.

Auf der Modellseite werden Forschende N‑Körper- und hydrodynamische Simulationen einsetzen, um mögliche Begegnungen zwischen der Milchstraße und Zwergbegleitern nachzustellen und zu untersuchen, wie Spiralarmstrukturen oder der zentrale Balken ähnliche vertikale Oszillationen erzeugen könnten. Ergänzende Beobachtungen — beispielsweise Radioundurchsuchungen des neutralen und molekularen Gases (HI, CO) in der äußeren Scheibe — werden überprüfen, ob die gasförmige Komponente der Scheibe der stellaren Welle folgt. Solche Multiwellenlängen-Untersuchungen sind entscheidend, um die Kopplung von Gas und Sternen zu verstehen.

Die Bewegungen der Sterne quer durch die Galaxie sind ein offenes Buch für diejenigen, die die richtigen Werkzeuge besitzen. Gaia verwandelt leere Seiten in detailreiche Kapitel der Biografie der Milchstraße, und diese riesige Welle ist einer der eindrücklichsten Einträge der letzten Zeit. Sie liefert neue Ansatzpunkte für Fragen zur Akkretion von Satelliten, zur Stabilität von Scheiben und zur Geschichte der Sternentstehung in äußeren Galaxienregionen.

Die Bewegungen der Sterne werden im kantenständigen Bild der Milchstraße oben durch weiße Pfeile sichtbar gemacht. Es fällt auf, dass das Muster der vertikalen Bewegungen (dargestellt durch die Pfeile) horizontal leicht gegenüber dem Muster der vertikalen Positionen (angegeben durch die rot/blauen Farben) verschoben ist. Diese Beobachtung ist ein starkes diagnostisches Merkmal; sie erlaubt Rückschlüsse auf die Wellendynamik und die zugrundeliegenden Kräfte, die die Scheibe perturbiert haben.

Eloisa Poggio und ihre Kolleginnen und Kollegen konnten diese überraschende Bewegung nachweisen, indem sie die präzisen Positionen und Bewegungen junger Riesensterne und Cepheiden analysierten. Diese Sterntypen variieren ihre Helligkeit in einer vorhersehbaren Weise (bei Cepheiden ist die Perioden-Leuchtkraft-Relation besonders zuverlässig), wodurch sie sich als Standardkerzen eignen und über große Distanzen verfolgt werden können — ideal für die Kartierung großräumiger Strukturen in der Milchstraße.

Weil junge Riesensterne und Cepheiden mit der Welle mitschwimmen, vermuten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass auch das Gas in der Scheibe an dieser großskaligen Welle Anteil hat. Junge Sterne könnten somit die Erinnerung an die Welleninformationen aus dem Gas tragen, aus dem sie entstanden sind; das verbindet die Beobachtungen direkt mit physikalischen Prozessen der Sternentstehung und der Gasdynamik.

»Der kommende vierte Datenrelease von Gaia wird noch bessere Positionen und Bewegungen für Sterne in der Milchstraße enthalten, einschließlich veränderlicher Sterne wie Cepheiden. Das wird den Forschenden helfen, noch detailliertere Karten zu erstellen und so unser Verständnis dieser charakteristischen Merkmale unserer Heimatgalaxie zu vertiefen«, sagt Johannes Sahlmann, Projektwissenschaftler von Gaia bei der ESA.

Die unerwartete galaktische Wellenstruktur ist in der obenstehenden Abbildung dargestellt. Hier werden die Positionen Tausender heller Sterne in Rot und Blau gezeigt, überlagert auf Gaias Karten der Milchstraße. Solche Darstellungen sind nicht nur schön anzusehen, sie dienen auch als präzises Diagnostikum für Models und Simulationen, die versuchen, die Geschichte der Milchstraße zu rekonstruieren.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen