9 Minuten

Das größte Einschlagsbecken des Mondes, das South Pole–Aitken (SPA), hat gerade ein überraschendes Detail über seine Entstehung preisgegeben – und diese Wendung könnte Astronauten einen direkten Blick in das tiefe Innere des Mondes ermöglichen. Neue Analysen zur Form und Chemie des SPA legen nahe, dass die uralte Kollision aus Norden kam, nicht aus Süden, und dass der südliche Kraterrand, auf den sich Artemis-Missionen konzentrieren, Material beherbergen könnte, das aus weit unterhalb der Kruste herausgeschlagen wurde.

Ein frischer Blick auf eine uralte Narbe

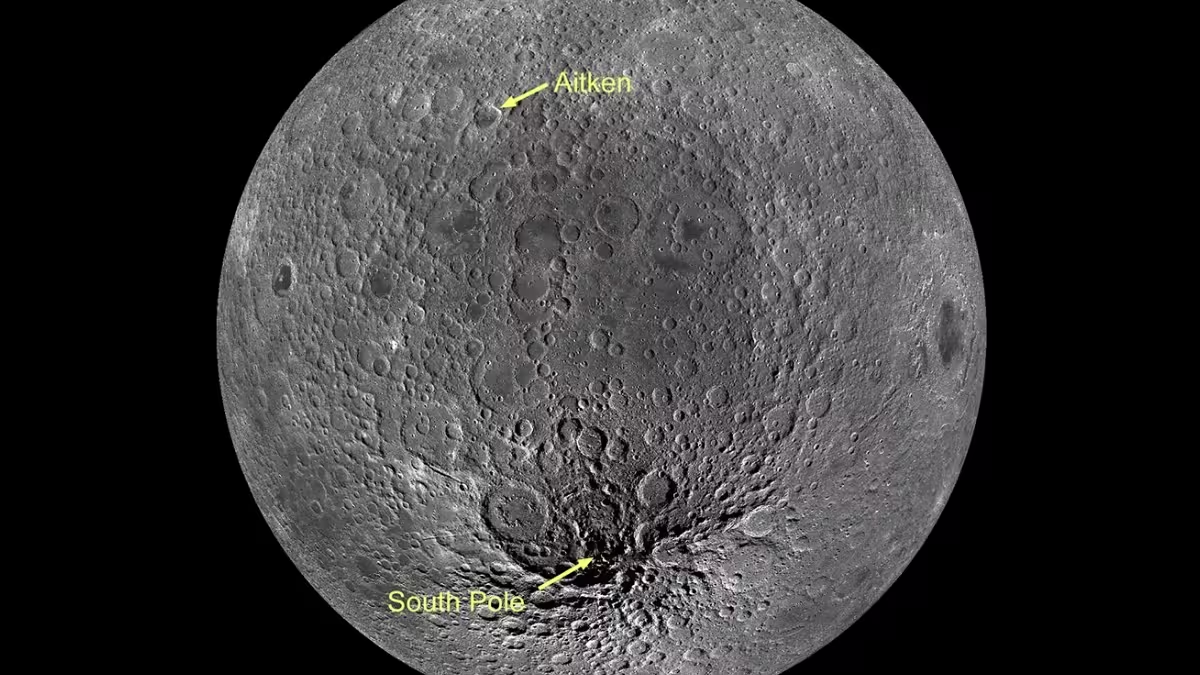

Der Mond ist der Erde gebunden (tidal locked): Er rotiert einmal um seine Achse in der gleichen Zeit, in der er die Erde umkreist, weshalb wir nahezu stets dieselbe Mondseite sehen. Auf der dem Menschen abgewandten Hemisphäre liegt das kolossale South Pole–Aitken-Becken, ein Einschlagsmerkmal, das sich grob 1.930 km in Nord–Süd‑Richtung und etwa 1.600 km Ost–West erstreckt. Gebildet vor ungefähr 4,3 Milliarden Jahren durch einen massiven, flachen Asteroideneinschlag ist SPA eines der ältesten und größten zugänglichen Fenster in planetare Innenstrukturen im Sonnensystem.

Das größte Einschlagsmerkmal des Mondes, das South Pole–Aitken-Becken, ist so benannt, weil es sich zwischen dem Aitken-Krater und dem Südpol erstreckt. (NASA/GSFC/Arizona State University)

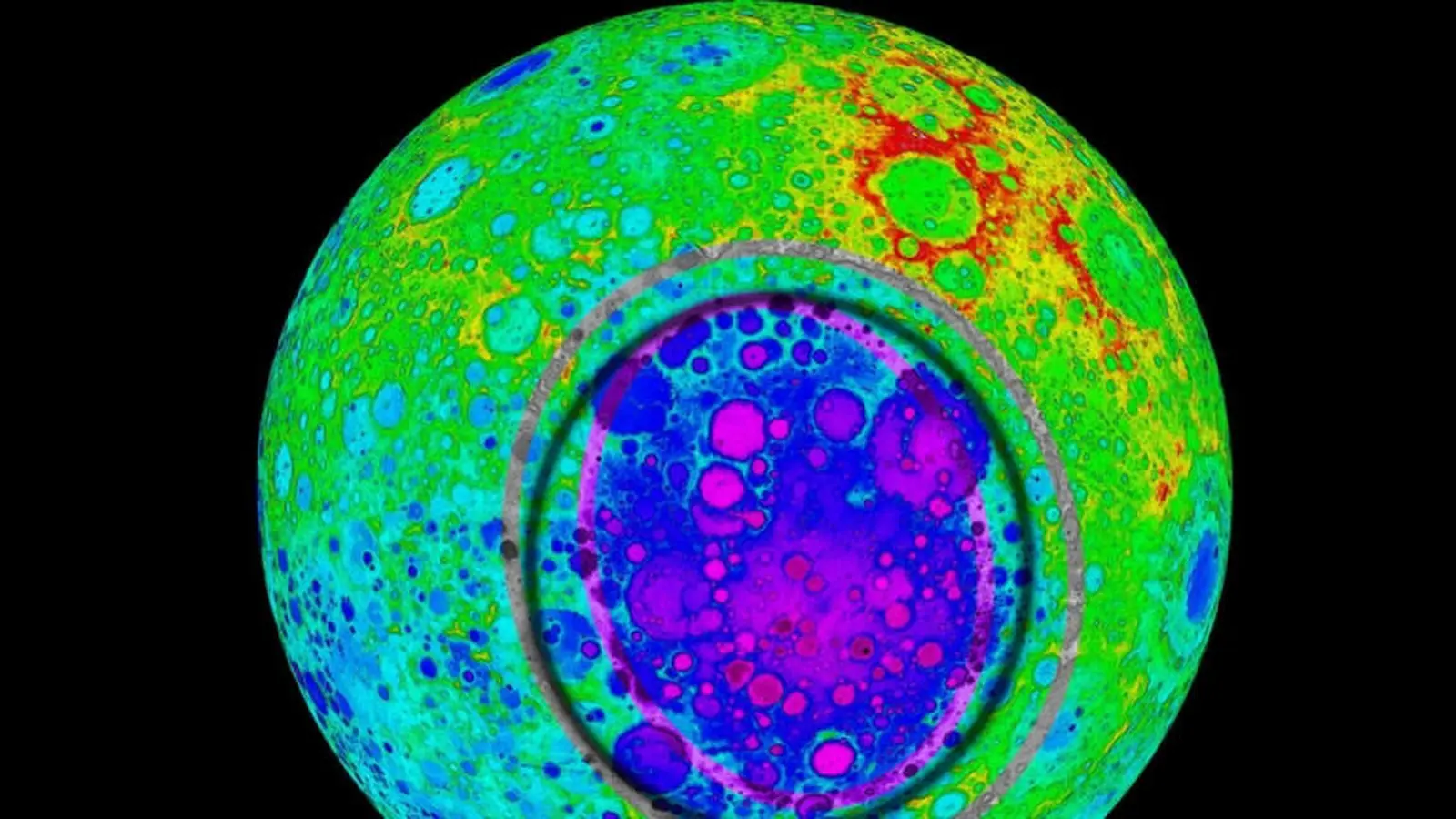

Ein Team unter Leitung von Jeffrey Andrews‑Hanna an der University of Arizona hat die Geometrie des Beckens erneut untersucht und eine subtile, aber wichtige Asimmetrie festgestellt: SPA verjüngt sich nach Süden. Im ganzen Sonnensystem zeigen sehr große Einschlagsbecken oft eine tropfenförmige Gestalt, die in die Downrange‑Richtung des ankommenden Impaktors weist. Frühere Arbeiten hatten angenommen, dass das schmale Ende des SPA nach Norden zeigt, was auf einen Süd‑nach‑Nord‑Einschlag hindeutete. Die neue Analyse kehrt diese Interpretation um: Das enge Ende liegt im Süden, was darauf hinweist, dass der Asteroid aus nördlicher Richtung kam.

Warum die Einschlagsrichtung für Mondproben wichtig ist

In Einschlagsszenarien werden herausgeschlagene Gesteine nicht gleichmäßig verteilt. Bei einem flachen, schrägen Einschlag erhält das Downrange‑ oder enge Ende eines Beckens typischerweise eine tiefe Decke aus Auswurfmaterial — Material, das aus großen Tiefen herausgeschürft und anschließend wieder abgelagert wurde. Das Upstream‑ bzw. uprange Ende dagegen ist oft weniger überdeckt und kann tiefer liegende Ausgangsgesteine am Rand freilegen.

Die Krater Messier (links) und Messier A (rechts) auf dem Mond, im Mare Fecunditatis, aufgenommen von Apollo 11. Ein eindrucksvolles Beispiel für Krater, die durch flach eintreffende Impaktoren entstanden sind. (NASA)

Diese Geometrie hat unmittelbare Folgen für Artemis: Wenn der Impaktor tatsächlich aus Norden kam, liegt der südliche Rand im uprange‑Bereich. Das macht den südlichen Kraterrand zu einem hervorragenden Probenort, an dem Astronauten Material sammeln könnten, das ursprünglich aus dem tiefen Mondinneren stammt — praktisch ein natürlicher „Schnitt“, der tiefes Bohren überflüssig machen könnte.

KREEP, Krustendicke und ein ungleichgewichtiger Mond

Um die volle Tragweite zu verstehen, braucht es eine kurze Einführung in die lunare Chemie. In frühen Zeiten war der Mond von einem globalen Magmaozean überzogen. Als dieser Ozean abkühlte, kristallisierten Mineralien und trennten sich nach ihrer Dichte: schwere Phasen sanken ab, um den Mantel zu bilden, leichte Minerale schwammen auf und bildeten die Kruste. Einige Elemente — Kalium, Seltene Erden und Phosphor — blieben jedoch in den letzten, am stärksten evolvierten Flüssigkeiten zurück. Diese Kalium‑Seltene‑Erden‑Phosphor‑Zusammensetzung ist unter der Abkürzung KREEP bekannt.

KREEP ist radiogen und erzeugt Wärme; seine Anreicherung auf der erdzugewandten Seite gilt als treibende Kraft hinter dem intensiven Maria‑Vulkanismus, der die dunklen Ebenen formte, die von der Erde sichtbar sind. Die Rückseite des Mondes blieb im Gegensatz dazu dicker krustig und stark verkratert, mit deutlich weniger vulkanischen Ebenen.

Eine langjährige offene Frage lautet: Warum konzentrierte sich KREEP asymmetrisch auf der erdzugewandten Seite? Die neue SPA‑Analyse unterstützt ein Modell, nach dem die Rückseitenkruste sehr früh deutlich dicker wurde. Dieses Verdicken hat restliche Magmen — angereichert mit KREEP — in Richtung der dünneren Vorderseite gedrängt und unter der Rückseitenkruste nur noch punktuelle KREEP‑Vorkommen hinterlassen. Der SPA‑Einschlag scheint ein solches Grenzgebiet durchtrennt zu haben.

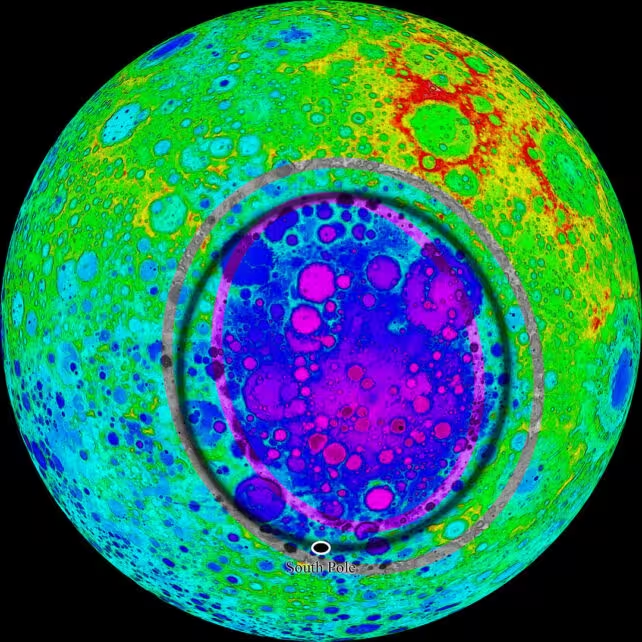

South Pole–Aitken‑Becken auf dem Mond, aus JAXA‑Kaguya‑Daten. Ansicht bei −45 Grad. Der schwarze Ring ist eine alte Näherung; die elliptischen lila und grauen Ringe zeichnen den inneren und äußeren Ring des Kraters nach (Ittiz/Wikimedia Commons/CC BY‑SA 3.0)

Fernerkundungsdaten zeigen eine chemische Asymmetrie quer durch SPA: Die westliche Flanke weist erhöhtes Thorium auf — ein Tracer für KREEP — während die östliche Seite das nicht zeigt. Dieser Kontrast passt zu der Vorstellung, dass das Becken eine Übergangszone zwischen KREEP‑reichen Einschlüssen und typischer Rückseitenkruste durchschnitten hat. Sollten Artemis‑Teams Proben vom südlichen Rand sammeln und zur Erde zurückbringen, könnten Laboranalysen direkt prüfen, ob das Becken KREEP‑reiches Material oder tieferes Mantelgestein ausgegraben hat.

Warum Artemis‑Landeplätze ein geologisches Jackpot sind

Die Artemis‑Architektur der NASA zielt darauf ab, Menschen zum Mond zurückzubringen und Proben zur Erde zu bringen. Eine Landung in der Nähe des südlichen Rands von SPA könnte sich als besonders ergiebig erweisen: Astronauten bei EVAs könnten unterschiedliche Lithologien einsammeln — Einschlags‑Schmelzen, Schmelzbrekzien und mantelabgeleitete Gesteine — die zusammen eine eng begrenzte, gut datierbare Geschichte des beckenbildenden Ereignisses und der frühen Differenzierung des Mondes erzählen.

Artemis I startete erfolgreich vom Kennedy Space Center am 16. November 2022. (Bill Ingalls)

Die zurückgebrachten Proben würden Geochemikern erlauben, KREEP‑Gehalte zu messen, isotopische Uhren (z. B. U‑Pb, Rb‑Sr, Sm‑Nd) anzuwenden und Schock‑Geschichten zu rekonstruieren — und damit theoretische Modelle von Krustengeschichte, Magmaozean‑Evolution und hemisphärischer Asymmetrie in testbare Wissenschaft zu verwandeln. Anders ausgedrückt: Proben aus SPA könnten endlich klären, wie sich der Mond von einer glühenden Kugel zu dem zweigesichtigen Körper entwickelte, den wir heute kennen.

Technische Details und wissenschaftliche Methoden

Eine robuste Analyse der SPA‑Proben würde mehrere komplementäre Methoden kombinieren. Petrologie und Mineralogie (polare Dünnschliffanalyse, Elektronenmikroskopie und Raman‑Spektroskopie) geben Aufschluss über Kristallzusammensetzung, Textur und thermische Historie. Geochemische Messungen (Massenspektrometrie, ICP‑MS) bestimmen Element‑ und Spurenelementkonzentrationen, darunter Thorium, Uran und die seltenen Erden, die für KREEP charakteristisch sind.

Isotopensysteme liefern zeitliche und prozessbezogene Daten: U‑Pb auf Zirkon und Baddeleyit für absolute Alterbestimmungen, Sm‑Nd und Rb‑Sr für prämagmatische Differenzierungsprozesse, sowie Os‑Isotope für Beiträge aus Meteoriteneinschlägen. Shock‑Metamorphose und thermobarometrische Analysen ermöglichen Rückschlüsse auf den maximalen Druck‑Temperatur‑Pfad während des Einschlags. Solche kombinierten Daten könnten bestimmen, ob Proben aus dem unteren Krustenbereich oder sogar aus dem oberen Mantel stammen — ein Ergebnis mit weitreichender Bedeutung für Modelle der Mondbildung.

Geophysikalische Hinweise und Fernerkundung

Die Interpretation, dass SPA aus nördlicher Richtung getroffen wurde, stützt sich nicht nur auf Morphologie, sondern auch auf geophysikalische Datensätze. Topographische Karten (z. B. aus Lunar Reconnaissance Orbiter‑Daten), Gravitationsmessungen (GRAIL) und Spektraldaten (Lunar Prospector, Kaguya, Chandrayaan‑1) liefern konsistente Hinweise auf asymmetrische Verteilungen von Dichte und chemischen Markern wie Thorium. Diese multispektralen und geophysikalischen Messungen sind entscheidend, um Zusammenhangsinterpretationen zwischen Form, Chemie und Tiefe zu validieren.

Insbesondere hochauflösende Thorium‑Karten zeigen lokal erhöhte Konzentrationen, die mit KREEP‑Akkumulationen assoziiert sind. Solche Karten kombiniert mit Kraterstatistiken, Schichtungsanalysen und Modellierungen von Auswurfverteilungen erlauben eine rekonstruierende Szenarioerstellung des Impaktprozesses, einschließlich Ankunftswinkel, Impaktorgröße und beteiligter Ejektamengen.

Wissenschaftliche Relevanz und Hypothesenprüfung

Die Möglichkeit, direkte Proben aus einem Bereich zu erhalten, der potenziell unteren Krusten‑ oder oberen Mantelmantelmaterialien ausliefert, ist aus mehreren Gründen transformativ:

- Direkter Test von Magmaozean‑Modellen: Gesteinszusammensetzungen und isotopische Signaturen können bestätigen oder widerlegen, wie effektiv frühe Konvektion und Kristallisation KREEP und andere Elemente separierten.

- Hemisphärendichotomie verstehen: Proben könnten belegen, ob eine frühe Krustendickenvariation tatsächlich das Hauptmotiv für die heute beobachtete Vorder‑/Rückseiten‑Asymmetrie war.

- Impakt‑Prozessforschung: Analysen von Ejecta‑Schichten und Schockmerkmalen ermöglichen Rückschlüsse auf die Dynamik sehr großer, schräger Einschläge, die auch für andere terrestrische Planeten relevant sind.

Diese Fragestellungen sind nicht nur für die Mondforschung zentral, sondern auch für allgemeine Fragen zur Planetenentstehung, inneren Differenzierung und zur Interpretation von Fernerkundungsdaten anderer Körper im Sonnensystem.

Expertinnen‑ und Experteneinschätzungen

„Die Erkenntnis, dass der Impakt vermutlich aus Norden kam, stellt SPA nicht nur als eine alte Narbe dar, sondern als eine natürliche Bohrsonde, die tieferliegendes Material freigelegt hat“, sagt Dr. Elena Vargas, eine lunare Geophysikerin am fiktiven Planetary Materials Lab. „Falls Artemis‑Crews Gesteine vom südlichen Rand bergen, könnten wir die ersten direkten Proben der unteren Mondkruste oder sogar des oberen Mantels erhalten — Material, das seit der Bildung des Beckens vor über vier Milliarden Jahren unzugänglich war.“

Diese Kombination aus überarbeiteter Becken‑Geometrie, ferngesteuerten geochemischen Signaturen und anstehenden bemannten Missionen macht SPA zu einem der vielversprechendsten Ziele der Planetenwissenschaft. Während Pläne zur Probenrückführung von der Konzeptphase in Hardware übergehen und sich Besatzungen darauf vorbereiten, die größte Depression der Mondrückseite zu betreten, könnte der Mond bald Antworten liefern, die seit der Entstehungszeit des Sonnensystems in Gestein eingeschlossen sind.

Die zugrundeliegende Forschung wurde in Nature veröffentlicht.

Artemis I startete erfolgreich vom Kennedy Space Center am 16. November 2022. (Bill Ingalls)

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen