9 Minuten

Die meisten von uns schieben ein vergessenes Wort, einen nebligen Morgen oder eine hartnäckige Kopfschmerzphase beiseite. Diese alltäglichen Erfahrungen sind meist harmlos, können aber in seltenen Fällen frühe Hinweise auf einen Hirntumor sein. Zu wissen, auf welche subtilen Veränderungen man achten sollte, kann den Weg zur Diagnose und Behandlung deutlich verkürzen.

Warum die frühe Erkennung von Hirntumoren so schwierig ist

Hirntumoren sind insgesamt selten, und die frühen Symptome ähneln oft gewöhnlichen Gesundheitsproblemen: Stress, Schlafmangel, Migräne oder hormonelle Schwankungen. Diese Überschneidung erschwert die frühzeitige Erkennung sowohl für Betroffene als auch für Ärztinnen und Ärzte. Forschungsbefunde und Patientenberichte zeigen ein Muster: unspezifische Symptome werden häufig als Folge häufigerer Ursachen abgetan, was die Überweisung zu Bildgebung oder Fachärzten verzögern kann.

Sogar wenn Symptome beunruhigend sind, warten viele Menschen Wochen oder Monate, bevor sie eine medizinische Abklärung suchen. Gründe sind knapp bemessene Hausarzttermine, die Hoffnung, dass es sich um vorübergehende Belastungen handelt, oder die Erklärung, dass man schlicht müde sei oder neue Brillen brauche. Tritt jedoch eine Kombination ungewöhnlicher Anzeichen auf, oder ist ein Symptom deutlich anders als zuvor und anhaltend, sollte dies einen ärztlichen Check veranlassen.

Sieben leicht zu übersehende Symptome, die Patienten berichteten

Im Folgenden sind sieben Warnsignale gesammelt, die sich aus Patientengeschichten und klinischen Mustern ergeben. Eines oder mehrere dieser Anzeichen bedeuten nicht automatisch, dass ein Hirntumor vorliegt. Trotzdem sind diese Veränderungen beachtenswert, wenn sie neu auftreten, fortschreiten oder nicht erklärbar sind.

1. Wortfindungsstörungen

Manche Menschen bemerken, dass sie im Gespräch häufiger stocken, Schwierigkeiten haben, Gegenstände zu benennen, oder nicht mehr flüssig Sätze bilden können. Sprachstörungen empfinden Betroffene oft als beunruhigend — einige notierten ihre Beschwerden, weil sie sie nicht aussprechen konnten. Wortfindungsstörungen lassen sich zwar durch Erschöpfung oder Stress erklären, doch ein plötzliches Auftreten oder ein schrittweiser Abbau der Sprachfähigkeit sollte zeitnah ärztlich untersucht werden.

2. Anhaltender Hirnnebel

Viele Patientinnen und Patienten beschreiben eine allgemeine Benommenheit: verminderte Konzentrationsfähigkeit, verlangsamtes Denken und Lücken im Kurzzeitgedächtnis. Ein Fallbericht schildert, dass eine Person zwar einen Hausarzttermin vereinbarte, am Tag des Termins aber vergessen hatte, weshalb sie die Konsultation ausgemacht hatte. Hirnnebel hat zahlreiche Ursachen — Wechseljahre, Schlafstörungen oder depressive Verstimmungen — wird aber dann kritisch, wenn er zusammen mit anderen neurologischen Veränderungen auftritt.

Hirnnebel kann zusammen mit weiteren Symptomen ein Hinweis sein, dem Aufmerksamkeit gilt.

3. Taubheitsgefühle oder Kribbeln, besonders einseitig

Neu aufgetretene Taubheit oder ungewohntes Kribbeln, das wandert oder nur eine Körperseite betrifft, kann auf eine Läsion hindeuten, die die sensorischen Bahnen im Gehirn stört. Mehrere Patienten erinnerten sich an einseitige Taubheitsgefühle im Gesicht oder an der Zunge. Periphere Ursachen wie eingeklemmte Nerven sind häufig, doch asymmetrische oder fortschreitende Empfindungsverluste erfordern eine neurologische Abklärung, um zwischen peripheren und zentralen Ursachen zu unterscheiden.

4. Veränderungen im Sehen oder visuelle Verzerrungen

Gemeldete Sehstörungen umfassen Doppelbilder, verschwommene Bereiche oder das Wahrnehmen von geraden Linien als gekrümmt. Ein Bericht aus der Patientenperspektive beschreibt, wie Betroffene zunächst glaubten, Haushaltsgegenstände seien anders gefertigt, bis ihnen bewusst wurde, dass sich ihre Wahrnehmung verändert hatte. Visuelle Verzerrungen können augenbedingte Ursachen, Migränephänomene oder neurologische Störungen haben. Plötzliche oder ungewöhnliche Sehveränderungen, besonders in Kombination mit anderen Symptomen, sollten dringend ärztlich beurteilt werden.

Sehveränderungen in Kombination mit anderen Auffälligkeiten können ein Hinweis auf einen Hirntumor sein.

5. Unordentliche Handschrift und Abbau feinmotorischer Fähigkeiten

Kleine, aber kontinuierliche Verschlechterungen in der Hand-Auge-Koordination — unleserliche Handschrift, Schwierigkeiten beim Knöpfen von Kleidung oder beim Ausführen präziser Aufgaben — können auf Probleme in motorischen Kontrollzentren des Gehirns hinweisen. Gelegentliche Ausrutscher lassen sich oft mit Müdigkeit erklären, doch ein stetiger Rückgang feinmotorischer Fähigkeiten sollte ärztlich abgeklärt werden, insbesondere wenn er mit anderen neurologischen Anzeichen einhergeht.

6. Subtile Veränderungen von Persönlichkeit oder Verhalten

Plötzliche Änderungen in Stimmung, Antrieb oder Verhalten werden leicht als Burnout, Stress oder Lebensereignisse interpretiert. Wenn eine Person jedoch ungewöhnlich reizbar, apathisch oder zurückgezogen wird — und die Veränderung auffällig oder anhaltend ist — kann dies auf eine Beeinträchtigung der Stirnlappenfunktion hindeuten. Familienmitglieder und nahe Angehörige sind oft die ersten, die solche Veränderungen bemerken. Eine sorgfältige Fremdanamnese kann diagnostisch sehr wertvoll sein.

7. Kopfschmerzen, die neu, anhaltend oder andersartig sind

Kopfschmerzen sind weit verbreitet und meist harmlos. Kopfschmerzen, die aber stärker werden, wochenlang andauern, täglich auftreten oder sich deutlich vom bisherigen Muster unterscheiden, sollten ernst genommen werden. In Verbindung mit weiteren neurologischen Symptomen — Sehveränderungen, Schwäche, Sprachstörungen — steigt die Wahrscheinlichkeit, dass bildgebende Verfahren wie ein MRT angezeigt sind. Akutes Auftreten von starken Kopfschmerzen mit Bewusstseinsstörungen oder neurologischen Ausfällen erfordert sofortige Notfallabklärung.

Wissenschaftlicher Kontext und diagnostische Fortschritte

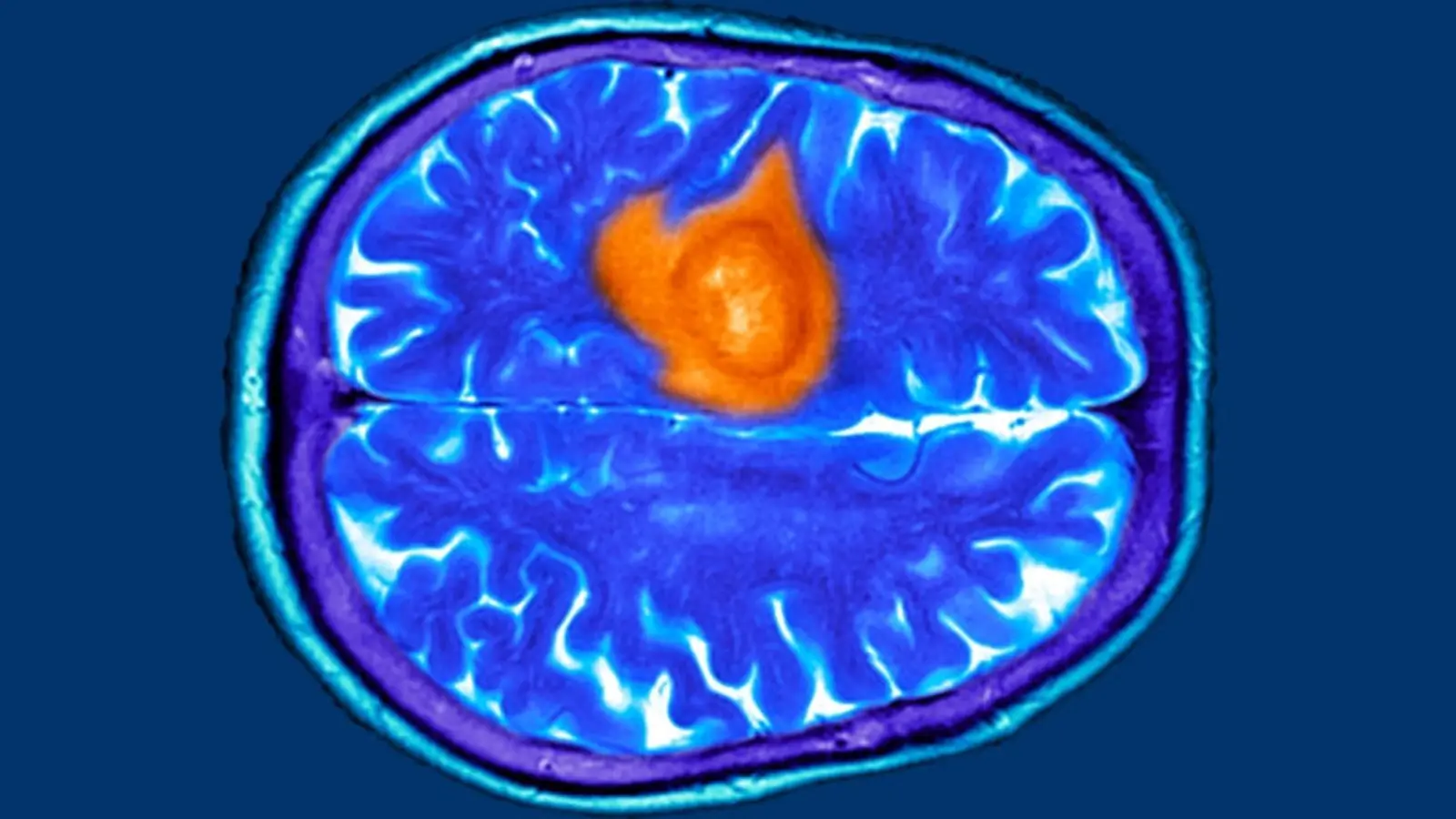

Hirntumoren umfassen ein breites Spektrum von langsam wachsenden Raumforderungen wie Meningeomen bis hin zu aggressiven Tumoren wie dem Glioblastom. Die klinische Präsentation richtet sich nach Lokalisation und Größe der Läsion: Tumoren in Sprachzentren beeinträchtigen Sprechen und Wortfindung, Läsionen nahe dem motorischen Kortex verursachen Bewegungsstörungen, und Befunde in der Nähe visueller Bahnen führen zu Sehstörungen. Wegen der Seltenheit von Hirntumoren müssen Hausärztinnen und Hausärzte eine Balance finden zwischen erhöhter Wachsamkeit und dem viel wahrscheinlicheren Vorkommen harmloserer Ursachen.

Neue diagnostische Verfahren zielen darauf ab, die Früherkennung zu verbessern. Kognitive Screening-Tests wie der Montreal Cognitive Assessment (MoCA) oder der Mini-Mental-State-Examination (MMSE) werden in der Primärversorgung verwendet, um Veränderungen in Gedächtnis, Sprache und Aufmerksamkeit zu quantifizieren und Muster zu erkennen, die eine Überweisung rechtfertigen. Diese Tests sind zwar nicht spezifisch für Tumoren, liefern aber objektive Vergleichswerte und können Verlaufsbeobachtungen unterstützen.

Ein vielversprechender Forschungszweig sind Liquid Biopsies — Bluttests, die nach zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA) suchen. Solche Biomarker könnten zukünftig helfen, Tumoren früher zu erkennen oder Patienten für eine priorisierte MRT-Untersuchung zu identifizieren. Aktuell sind diese Methoden jedoch noch nicht standardisiert für die routinemäßige Vorsorge, und die Sensitivität für intrazerebrale Tumoren variiert je nach Tumorart und Volumen.

Bildgebende Verfahren bleiben der Goldstandard zur Diagnose. Die Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel bietet die beste Darstellung für die meisten Hirnraumforderungen. Bei Notfällen oder wenn MRT nicht verfügbar ist, kann die Computertomographie (CT) initial wertvoll sein. Fortschritte in der neuro-radiologischen Bildanalyse, inklusive KI-gestützter Algorithmen zur Mustererkennung, sollen helfen, subtile Veränderungen früher zu identifizieren und radiologische Prioritäten zu setzen.

Schnellere Diagnosen sind klinisch relevant: Kleinere Tumoren benötigen häufig weniger invasive Eingriffe und sind mit besseren funktionellen Ergebnissen assoziiert. Die Optimierung des Wegs von Symptombeginn zur Bildgebung und zur spezialisierten Versorgung ist daher ein zentraler Forschungs- und Gesundheitsversorgungsfokus.

Praktische Hinweise: Wann sollte man zum Arzt gehen

- Beachte Veränderungen, die neu sind, fortschreiten oder untypisch für dich erscheinen.

- Suche ärztlichen Rat, wenn mehrere ungewöhnliche Symptome zusammen auftreten, zum Beispiel Kopfschmerzen verbunden mit Sehstörungen oder Sprachproblemen.

- Sei hartnäckig in der Primärversorgung, wenn Symptome unklar bleiben; frage gezielt nach einer neurologischen Untersuchung oder Bildgebung, wenn dies sinnvoll ist.

Zusätzlich zu diesen Punkten empfiehlt es sich, konkrete Beispiele zu dokumentieren: ein Datum, die Häufigkeit von Vorfällen, Fotobelege bei visuellen Veränderungen und Aussagen von Angehörigen zur Persönlichkeitsänderung. Solche Informationen unterstützen die Ärztin oder den Arzt bei der Trennung zwischen wahrscheinlichen harmlosen Ursachen und Fragen, die eine neurologische Abklärung erfordern.

Experteneinschätzung

„Da die Symptome von Hirntumoren mit vielen üblichen Erkrankungen überlappen, benötigen Kliniker eine niedrige Schwelle für weiterführende Untersuchungen, sobald Patienten anhaltende, neue oder asymmetrische neurologische Zeichen berichten“, sagt Dr. Eleanor Mills, Neurologin und klinische Forscherin. „Einfache kognitive Tests am Bett, die Berücksichtigung von Beobachtungen durch Familienangehörige zu Persönlichkeit und frühe MRT-Überweisungen, wenn angezeigt, können einen entscheidenden Unterschied in der Zeit bis zur Diagnose machen.“

Solche Empfehlungen unterstreichen, wie wichtig ein diagnostischer Reflex ist: nicht voreilig zu untersuchen, aber auch nicht zu lange abzuwarten, wenn die Symptomkombination Anlass zur Sorge gibt.

Folgen, Technologie und zukünftige Aussichten

Die Forschung zur Früherkennung schreitet in mehreren Bereichen voran: KI-gestützte Auswertung elektronischer Gesundheitsakten, die gefährdete Patienten identifizieren sollen; verbesserte blutbasierte Biomarker und optimierte Überweisungswege in der Primärversorgung. Diese Technologien haben das Ziel, diagnostische Verzögerungen zu verringern, ohne dabei unnötige Bildgebungen für Patienten mit sehr geringem Risiko zu provozieren.

Aus Sicht der Betroffenen lautet die zentrale Botschaft praxisorientiert: Vertraue deinem Gefühl, wenn etwas nicht stimmt, und nenne deinem Arzt oder deiner Ärztin konkrete Beispiele. Wenn du anhaltende Sprachprobleme, einseitige Taubheitsgefühle, neue visuelle Verzerrungen, einen Abbau feinmotorischer Fertigkeiten oder eine anhaltende Veränderung der Persönlichkeit feststellst, fordere eine neurologische Abklärung ein.

Diejenigen Patienten, die ihre Erfahrungen geteilt haben, betonten eines besonders: Wenn sich eine Veränderung für dich ungewöhnlich anfühlt, lass sie untersuchen — auch wenn es am Ende harmlos ist. Diese Beruhigung kann im seltenen Fall einer schwerwiegenden Erkrankung lebensrettend sein.

Verwandt: Langfristige Anwendung der Antibabypille und Zusammenhang mit Hirntumorrisiko

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen