10 Minuten

Wissenschaftler, die Archivdaten der NASA‑Mission Cassini neu analysieren, haben neue und überzeugende Hinweise darauf entdeckt, dass Saturns winziger Mond Enceladus komplexe organische Moleküle produziert. Die aktuellen Ergebnisse, basierend auf Eiskörnern, die direkt aus den Ausbrüchen am Südpol des Mondes eingefangen wurden, stützen die Idee, dass Enceladus in seinem verborgenen Ozean aktive Chemie betreibt – eine Chemie, die in Richtung der Bausteine des Lebens führen könnte. Die Befunde haben weitreichende Bedeutung für die Astrobiologie, die Planetenforschung und die Planung künftiger Missionen zur Erforschung von Ozeanwelten.

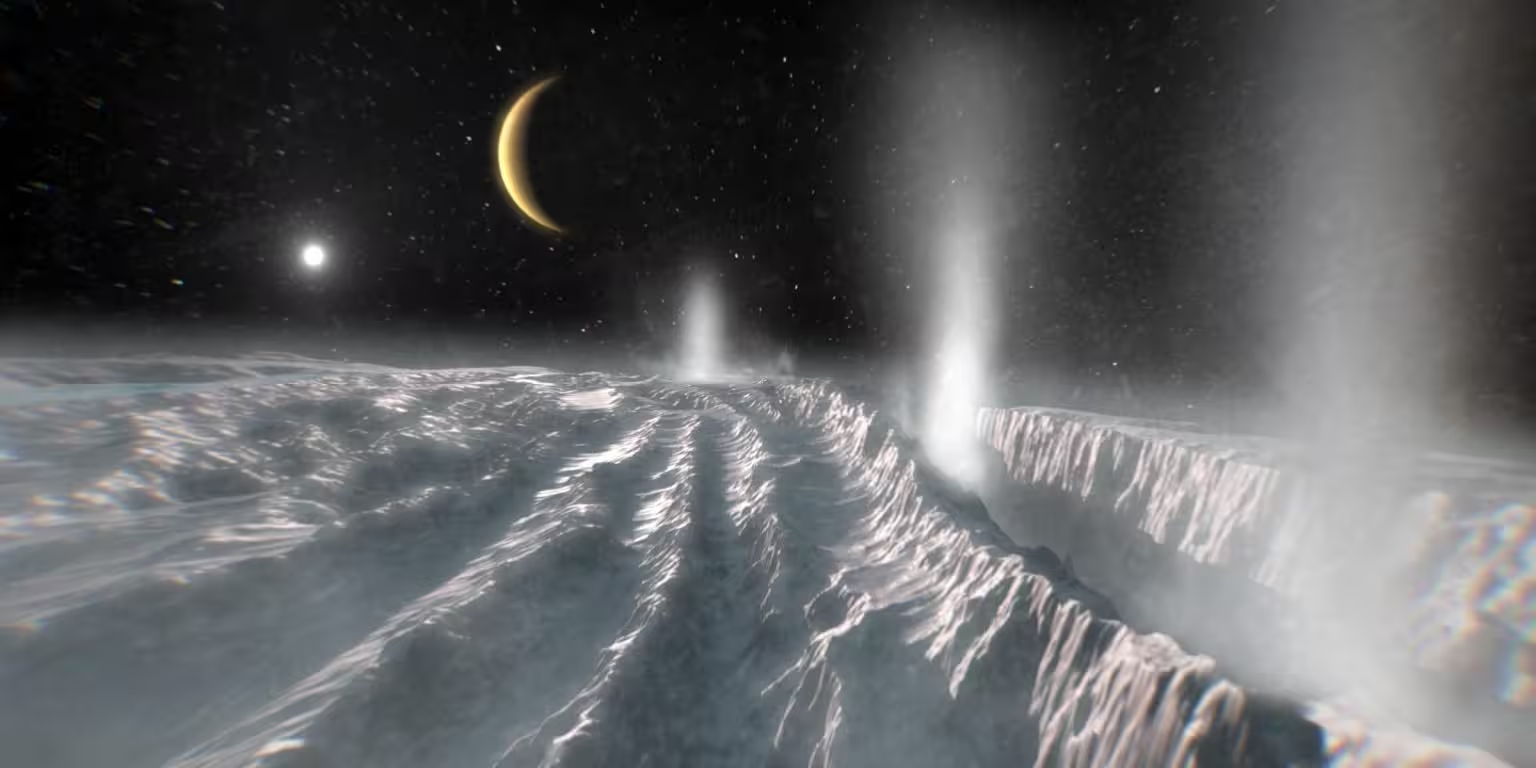

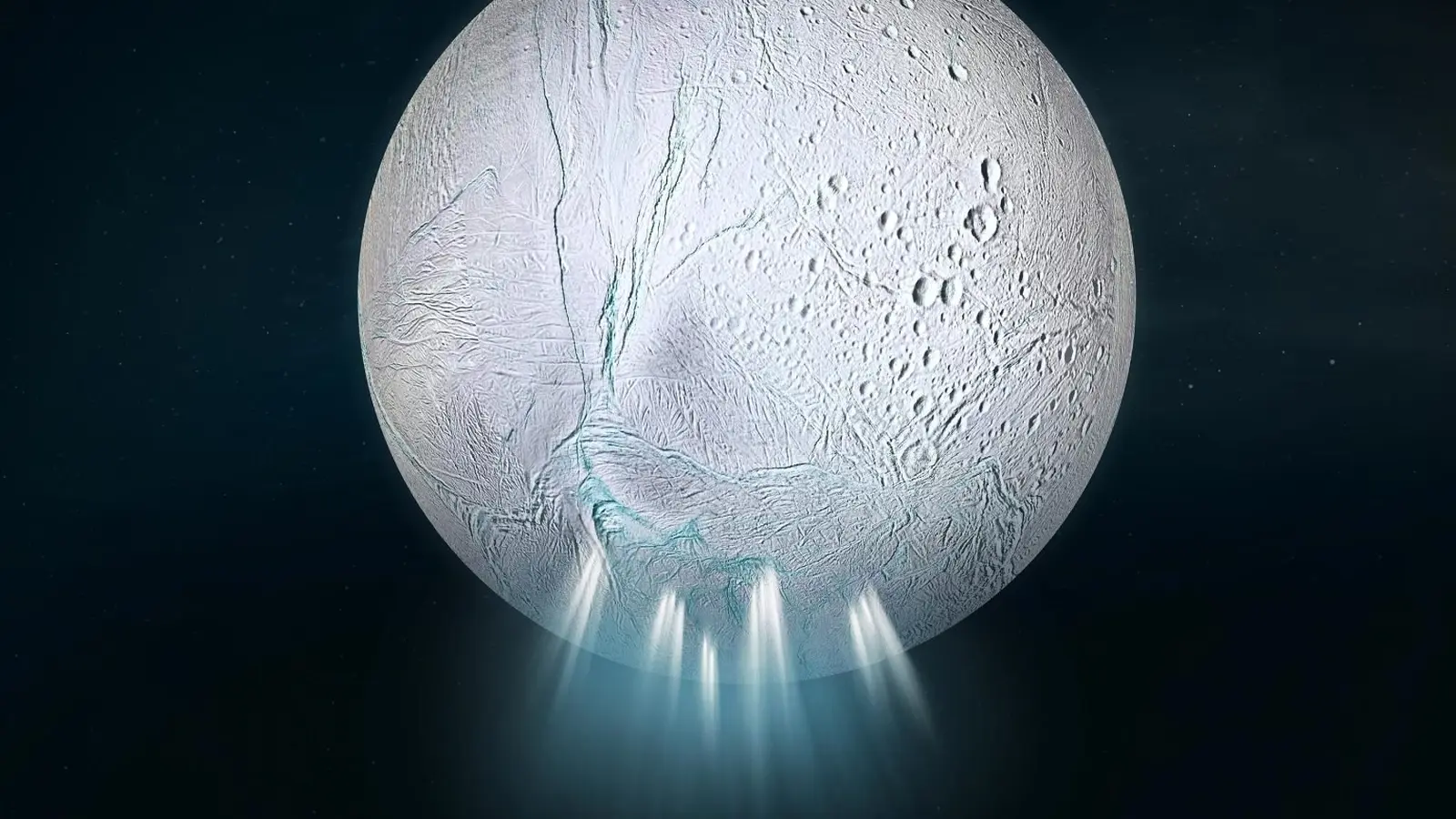

Diese künstlerische Darstellung zeigt den eisbedeckten Mond Enceladus des Saturn. Mit einer gefrorenen Oberfläche, die einen tiefen Ozean überdeckt, ist Enceladus ein faszinierendes Ziel, um Anzeichen für mögliche Habitabilität in unserem Sonnensystem zu suchen. Wasserfontänen schießen aus Rissen nahe dem Südpol des Mondes und schleudern Eiskörner in den Weltraum. Diese Eiskörner tragen organische Moleküle aus dem unterirdischen Ozean von Enceladus mit sich, einige davon ausreichend komplex, um zu zeigen, dass anspruchsvolle Chemie in dieser Eiswelt stattfindet. Credit: Graphic composition: ESA; Surface: NASA/JPL‑Caltech/Space Science Institute/Lunar and Planetary Institute

Ein verborgener Ozean und eine Fontäne, die spricht

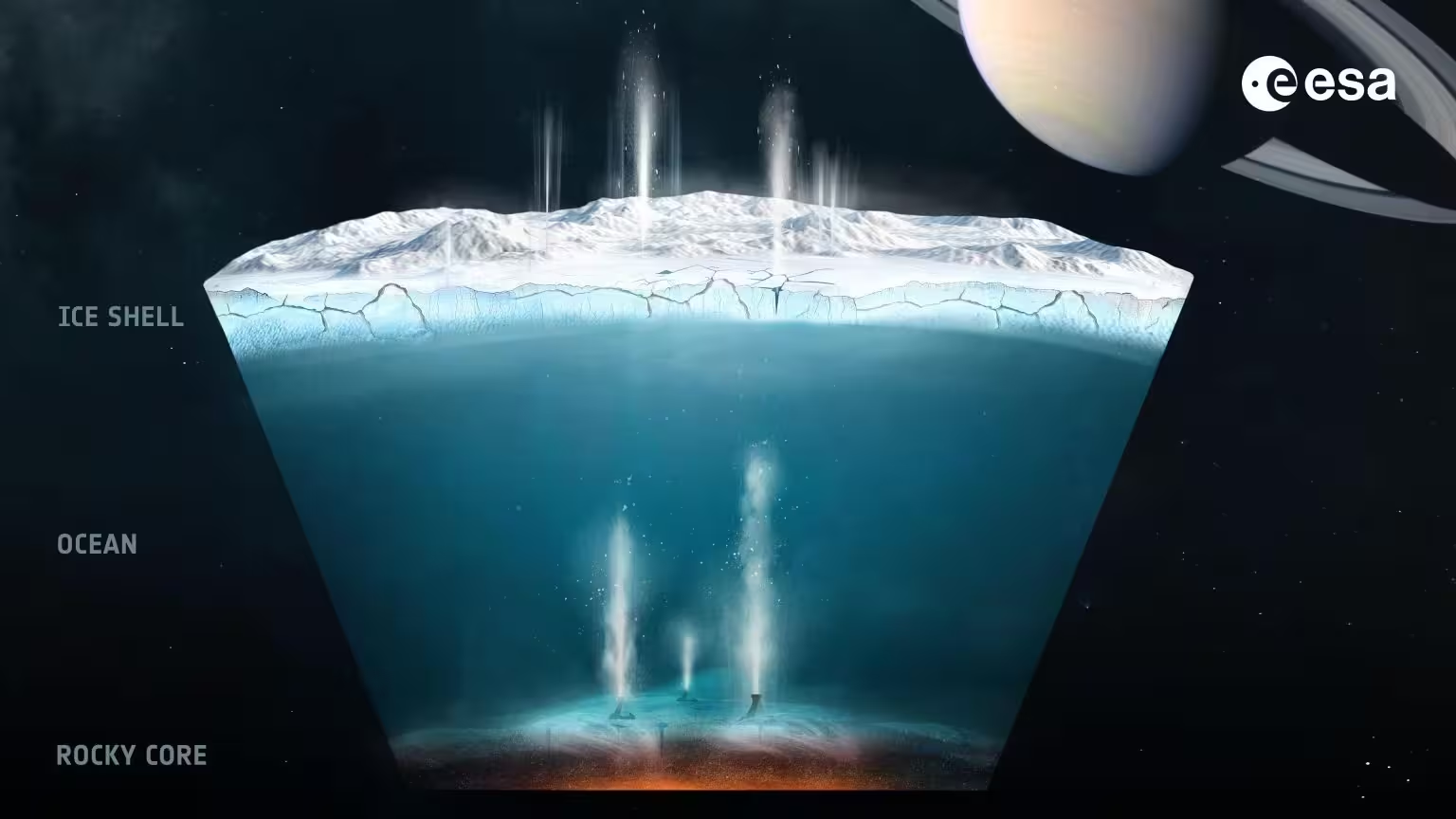

Enceladus ist ein kleiner, eisiger Mond, doch in Bezug auf seine astrobiologische Bedeutung übertrifft er seine Größe bei weitem. Seit Cassini 2005 erstmals Fontänen aus Wasserdampf und Eis beobachtete, die aus Brüchen nahe des Südpols austreten, gelten diese Strahlen als direkte Probenahmefenster in den unterirdischen Ozean des Mondes. Die Partikel, die in den Fontänen emittiert werden, speisen den E‑Ring des Saturn und transportieren gelöste Salze, einfache organische Verbindungen und andere Spurensubstanzen aus unterhalb der Eiskruste.

Die Instrumenten‑Suite von Cassini nahm dieses Material in situ bei mehreren Vorbeiflügen auf. Frühere Analysen zeigten bereits eine reiche Mischung von Molekülen und Salzen, die mit einem Ozean in Kontakt mit einem felsigen Meeresboden vereinbar sind — ein Umfeld, in dem hydrothermale Aktivität und aktive Chemie Energie und chemische Gradienten liefern könnten, die für Leben nützlich sind. Dennoch blieb eine drängende Frage offen: Inwieweit wurde der organische Bestand, der im E‑Ring beobachtet wird, durch langzeitige Bestrahlung und Sonnenlichtexposition verändert, und wie viel stammt frisch aus dem Ozean selbst?

Cassini‑Aufnahme über den Südpol des eisigen Mondes Enceladus vom 30. November 2010. Wasserfontänen aus dem unterirdischen Ozean des Mondes sind als Ausbrüche durch Risse in der Eisdecke sichtbar. Credit: NASA/JPL‑Caltech/Space Science Institute

Frisches Eis einfangen: Warum die Geschwindigkeit zählte

Um diese Frage zu klären, richteten Forscher ihren Blick auf einen dramatischen Vorfall aus dem Jahr 2008. Bei diesem Vorbeiflug durchquerte Cassini die aktive Fontäne direkt, und seine Instrumente wurden von Eiskörnern getroffen, die nur Minuten zuvor ausgestoßen worden waren. Diese Körner prallten auf den Cosmic Dust Analyzer (CDA) mit einer Geschwindigkeit von etwa 18 Kilometern pro Sekunde — die schnellsten und damit frischesten Proben, die die Mission jemals registrierte.

Diese künstlerische Darstellung zeigt thermische Strahlen, die durch die eisige Oberfläche in der südpolaren Region von Enceladus austreten. Credit: ESA/Science Office

Die Einschlaggeschwindigkeit ist kein nebensächliches Detail. Bei geringeren Geschwindigkeiten neigt Eis dazu, zu fragmentieren und Wassermoleküle zu clustern, wodurch schwächere Signaturen organischer Komponenten überdeckt werden können. Bei hohen Geschwindigkeiten entstehen andere Zerfallsprodukte und Ionisationsmuster, sodass das Instrument molekulare Fragmente detektieren kann, die ansonsten verborgen blieben. Kurz gesagt: Die Begegnung von 2008 lieferte ein klareres chemisches Abbild von Material, das nahezu keine Zeit der Weltraumwetterung ausgesetzt gewesen war.

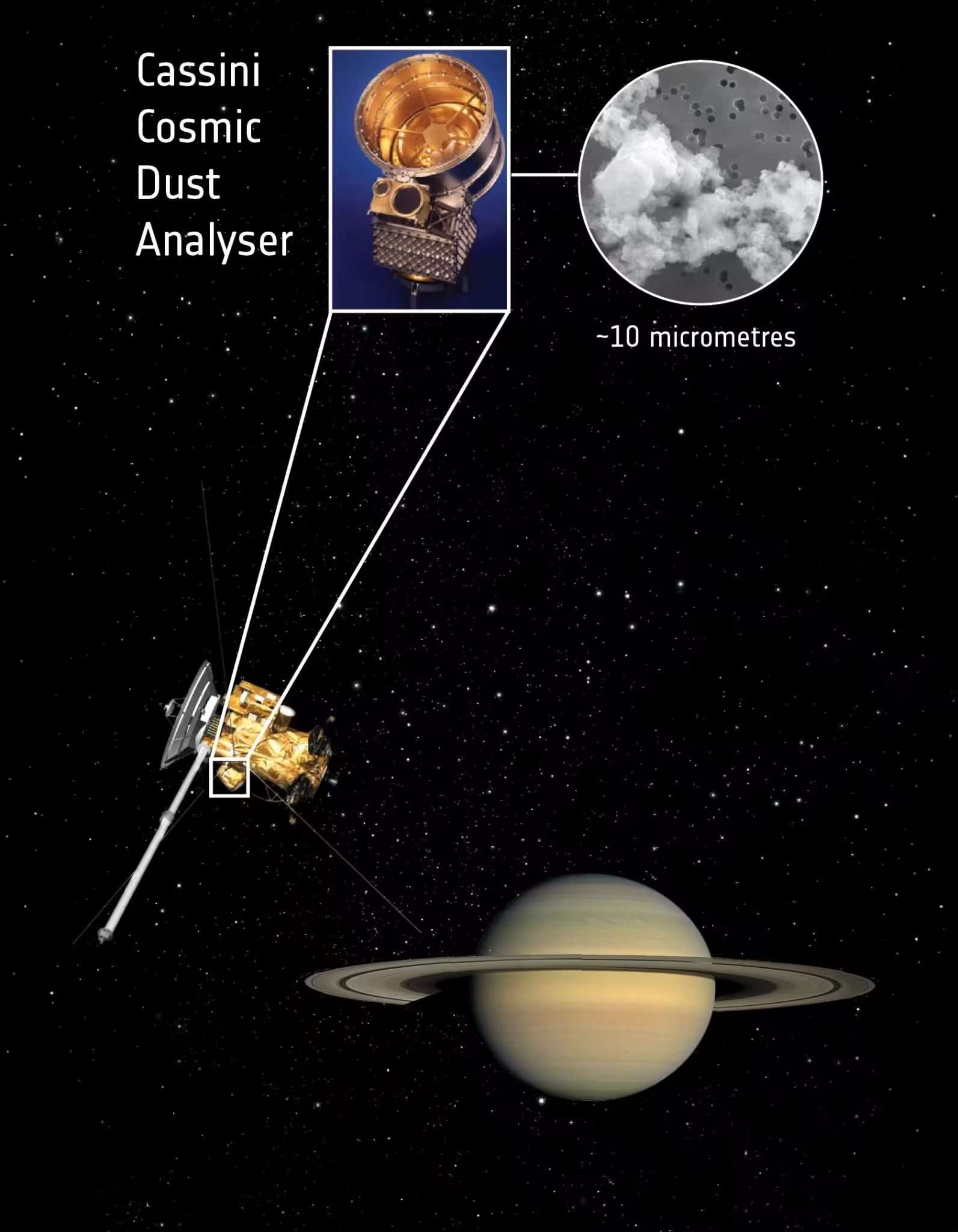

Instrumentenhinweis: Cosmic Dust Analyzer (CDA)

Der CDA wurde entwickelt, um Masse und Zusammensetzung einzelner Staub‑ und Eiskörner zu erfassen. Durch Messung von Produktionen der Einschlagsionisation und Timing liefert das Instrument einen chemischen Fingerabdruck für im Raum getroffene Partikel. Die aktuelle Studie wertete CDA‑Aufzeichnungen mit modernen Analysetechniken und einem verbesserten Verständnis dafür aus, wie die Einschlaggeschwindigkeit die detektierten Signale verändert. Diese Nachanalyse berücksichtigte Kalibrierungen, Ionenspektren, Rauschunterdrückung und statistische Modelle, die seit den frühen Cassini‑Analysen verfeinert wurden.

Neue Moleküle aus einem bekannten Ozean

Mit den verfeinerten Techniken identifizierte das Forscherteam sowohl erwartete als auch überraschende Befunde. Moleküle, die zuvor im gesamten E‑Ring verteilt nachgewiesen worden waren, fanden sich auch in den frischen Fontänen‑Körnern — ein Hinweis darauf, dass sie im Ozean von Enceladus synthetisiert und von dort geliefert werden, statt erst später im Ring gebildet zu werden. Bemerkenswerter war jedoch, dass das Team molekulare Fragmente detektierte, die in Enceladus‑Eis zuvor nie beobachtet worden waren.

Zu den neu identifizierten Fragmenten gehörten Signaturen, die mit aliphatischen Ketten, heterozyklischen Ester‑ oder Alkenstrukturen sowie Ethern oder Ethylgruppen vereinbar sind. Die Analyse deutet zudem vorläufig auf stickstoff‑ und sauerstoffhaltige Verbindungen hin. Für Chemiker ist das bedeutsam: Diese funktionellen Gruppen sind übliche Zwischenprodukte in Reaktionswegen, die Aminosäurevorläufer und andere biologisch relevante Moleküle bilden können. Solche Gruppen spielen auf der Erde in organischen Synthesepfaden, katalytischen Reaktionen und kondensationsähnlichen Prozessen eine Schlüsselrolle.

Künstlerische Darstellung der Raumsonde Cassini mit Saturn (nicht maßstabsgetreu), mit Hervorhebung des Cosmic Dust Analysers. Credit: ESA; Staubkorn‑Inset: NASA/JPL; Saturn‑Bild: NASA/JPL/Space Science Institute

Auf der Erde nehmen viele dieser Molekülklassen an schrittweisen Reaktionen teil, die zu immer komplexeren organischen Verbindungen führen. Ihre Anwesenheit in Enceladus‑Fontänen‑Eis erhöht daher die Wahrscheinlichkeit, dass der Ozean des Mondes eine progressive organische Chemie beherbergt, die zu präbiotischen Verbindungen führen kann. Der leitende Analyst der Studie bemerkt, dass es mehrere denkbare chemische Pfade von den detektierten Fragmenten zu größeren, für Leben relevanten Molekülen gibt, einschließlich katalytischer Prozesse an mineralischen Oberflächen oder in hydrothermalen Zirkulationszonen.

Beleg für aktive Chemie, nicht nur Weltraumwetterung

Co‑Autor Frank Postberg und das Forscherteam betonen, dass der Nachweis dieser organischen Verbindungen in frisch ausgestoßenem Material belegt, dass sie kein Artefakt der langfristigen Exposition im E‑Ring sind. Stattdessen scheinen diese Verbindungen im Ozean selbst gebildet zu werden und werden beim Einfrieren in Plume‑Eis eingeschlossen und in den Weltraum geschleudert. Diese Unterscheidung ist für die Astrobiologie entscheidend: Sie weist auf aktive Prozesse im Inneren hin, statt auf passive Oberflächenveränderungen durch Bestrahlung oder chemische Modifikation nach dem Auswurf.

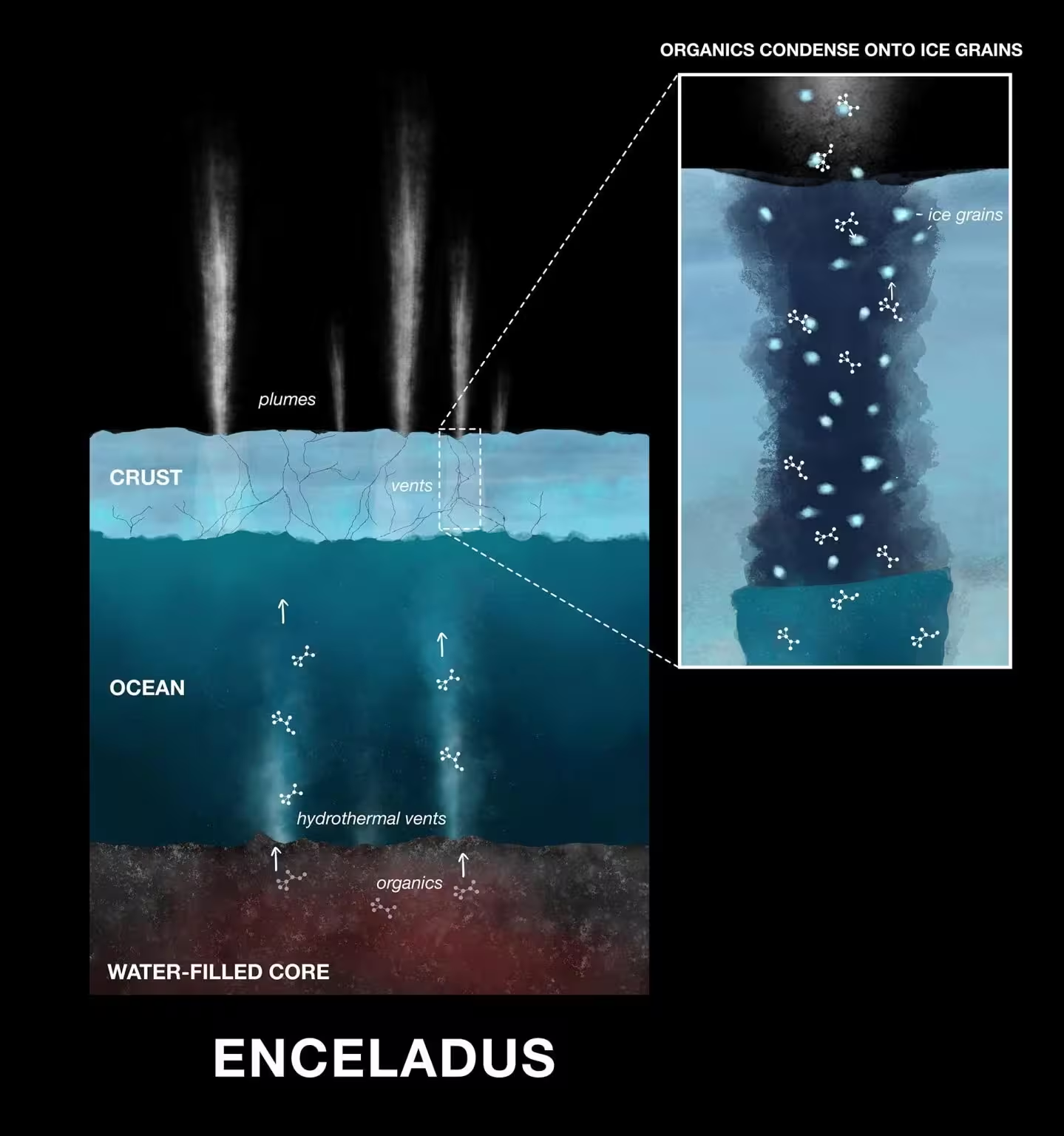

Organische Verbindungen in Enceladus‑Eiskörnern. Diese Illustration zeigt, wie leichte, lösliche und reaktive organische Verbindungen auf Eiskörner gelangen, die in Wasserfontänen vom Mond Enceladus emittiert werden und vom Cassini‑Raumschiff detektiert wurden. Credit: NASA/JPL‑Caltech

Die Interpretation stimmt mit anderen Cassini‑Beobachtungen überein — Salze, molekularer Wasserstoff und thermische Messungen —, die auf einen hydrothermal aktiven Meeresboden hindeuten. Hydrothermale Schlote könnten sowohl chemische Energie als auch katalytische Oberflächen bieten, die nötig sind, um komplexe organische Reaktionen voranzutreiben. Wenn solche Prozesse stattfinden, vereint Enceladus die klassischen Voraussetzungen für Habitabilität: flüssiges Wasser, eine Energiequelle, ein Inventar essentieller Elemente (CHNOPS) und eine vielfältige organische Chemie.

Zurück zu Enceladus: Missionspläne und wissenschaftliche Prioritäten

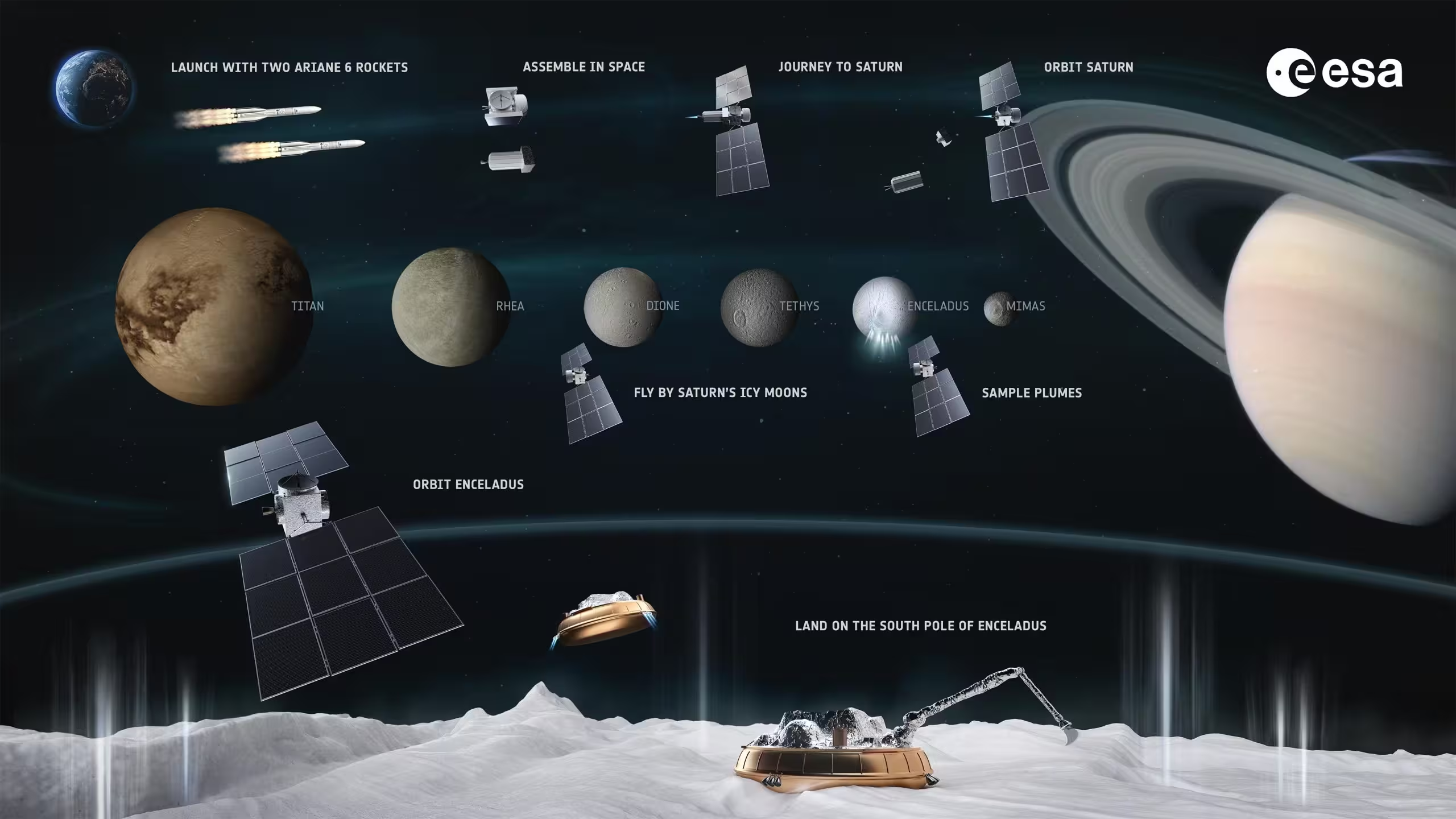

Diese Ergebnisse kommen zu einem günstigen Zeitpunkt für Missionsplanung. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und andere Gruppen haben Enceladus als vorrangiges Ziel für zukünftige Erkundungen identifiziert. Studien für eine mögliche Large‑Class‑Mission der ESA sind im Gange, mit Konzepten, die von mehrfachen Fontänen‑Durchflügen bis hin zu einem Lander reichen, der Oberflächenablagerungen in der Nähe des Südpols beproben könnte. Instrumente auf einer nächsten Generation von Raumsonden würden gezielt ausgewählt, um Cassinis Entdeckungen zu erweitern: hochauflösende Massenspektrometer, mikrofluidische Analysatoren, Trenntechniken, Isotopenmessgeräte und Probenentnahmesysteme mit strikter Kontaminationskontrolle.

Wie wir hydrothermale Aktivität auf Enceladus verstehen, basierend auf Daten der NASA/ESA‑Mission Cassini‑Huygens. Credit: ESA

Der Vergleich zwischen der Chemie frischer Fontänen und dem langgedienten Inventar des E‑Rings wird entscheidend sein, um zu kartieren, wie ozeanische Prozesse in beobachtbare Signale im Weltraum übersetzt werden. Ein Lander oder ein Tiefflug‑Sampler könnte beispielsweise nach lösungsmittel‑extrahierbaren Organika im Oberflächenschnee suchen, isotopische Verhältnisse messen, die auf biologische Verarbeitung hinweisen könnten, und nach makromolekularen oder Chiralitätssignaturen Ausschau halten, die aus der Ferne schwer zu bewerten sind. Solche Messungen würden moderne Probenaufbereitungs‑ und Analyseprotokolle benötigen, um Kreuzkontamination auszuschließen und echte, in situ‑gefundene Biosignaturen von terrestrischer Verunreinigung zu unterscheiden.

Ein Gremium aus Planetenwissenschaftlern identifizierte Saturns Mond Enceladus als das überzeugendste Ziel für die nächste Large‑Class‑Weltraumwissenschaftsmission der ESA, in der Nachfolge von Juice, LISA und NewAthena (ESAs aktuellste Large‑Class‑Missionen). Credit: ESA

Expertise und Einschätzungen aus der Forschung

„Das Cassini‑Archiv bleibt eine Fundgrube“, sagt Dr. Lila Martínez, Planetenchemikerin am Institute for Space Science. „Die Neuinterpretation von Hochgeschwindigkeits‑Plume‑Einschlägen mit aktualisierten Kalibrierungen eröffnet uns ein klareres Fenster in die Chemie des Ozeans. Diese Moleküle sind kein Beweis für Leben, aber genau die Zutaten, die man sehen möchte, wenn man Habitabilität beurteilt.“ Sie fügt hinzu: „Zukünftige Missionen sollten sich auf hochsensitive Detektion organischer Verbindungen und strikte Kontaminationskontrolle konzentrieren — diese Kombination wird uns zeigen, ob Enceladus lediglich chemisch aktiv ist oder ob dort tatsächlich chemische Prozesse mit biologischer Signatur stattfinden könnten.“

Was das für die Suche nach Leben bedeutet

Der Nachweis frischer, komplexer Organika in Fontänen‑Eis vertieft die wissenschaftliche Begründung für eine Rückkehr zu Enceladus. Falls künftige Missionen progressive präbiotische Chemie bestätigen oder eindeutige Biosignaturen finden, würden die Implikationen unser Verständnis dafür verändern, wie Leben in eisigen Ozeanwelten entstehen kann. Selbst ein negatives Ergebnis wäre aufschlussreich: Ein chemisches Umfeld, das nach Leben aussieht, aber nicht bewohnt ist, würde die Annahmen über die Bedingungen und die seltenen Schritte, die zur Entstehung von Biologie nötig sind, grundlegend in Frage stellen.

Für den Moment liefern Cassinis jahrzehntealte Daten weiterhin Überraschungen. Wie Projektwissenschaftler betonen, kann die Wiederverwendung und Neukontextualisierung von Archivdaten mit neuen Modellen und verbesserten Kalibrierungen genauso aufschlussreich sein wie der Start einer neuen Sonde. Dennoch bietet das nächste Jahrzehnt die Chance, von entfernten Rückschlüssen zu direkten, gezielten Probenahmen überzugehen — und das ist der Zeitpunkt, an dem wir beginnen werden, die tiefsten Fragen nach Leben jenseits der Erde zu beantworten. Die Kombination aus Archivforschung, technologischer Weiterentwicklung in der Instrumentierung (etwa verbesserte Massenspektrometrie, Mikrofluidik und Kontaminationskontrolle) sowie gut konzipierten Missionen erhöht die Wahrscheinlichkeit, belastbare Antworten zu erhalten.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen