9 Minuten

Forscher identifizierten ein Muster von Blutproteinen, das auf Multiple Sklerose (MS) bis zu sieben Jahre vor Auftreten klinischer Symptome hinweisen könnte. Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für Früherkennung, Krankheitsüberwachung und präventive Strategien bei einer Erkrankung, die oft lange vor der Einsetzbarkeit offensichtlicher Beschwerden fortschreitet.

Wie die Studie frühe Warnsignale aufdeckte

Wissenschaftler der University of California, San Francisco (UCSF) werteten archivierte Blutproben von US-Militärangehörigen aus, um präsymptomatische Biomarker für MS zu finden. Aus einem Pool von mehr als 5.000 Proteinen verfolgte das Team Veränderungen bei Personen, die später eine MS-Diagnose erhielten. Die Untersuchungsgruppe umfasste 134 Soldatinnen und Soldaten, die später MS entwickelten, sowie eine deutlich größere Kontrollgruppe ohne Erkrankung.

Der Fokus der Analyse lag auf Proteinen, die mit Myelin-Integrität, Nervenverletzung und immunologischer Signalübertragung verbunden sind. Durch den Vergleich von Proteinspiegeln zu verschiedenen Zeitpunkten vor der Diagnose konnten die Forscher eine Abfolge biologischer Ereignisse kartieren, die offenbar Jahre vor dem klinischen Auftreten abläuft.

Zudem nutzte das Team moderne Massenspektrometrie-gestützte Proteomik und datengetriebene Algorithmen, um stabile Muster von Veränderungen zu identifizieren. Statistische Modelle berücksichtigten Confounder wie Alter, Geschlecht und Probenlagerungszeit, um sicherzustellen, dass beobachtete Proteinschwankungen mit dem späteren MS-Risiko assoziiert sind und nicht mit externen Faktoren.

Zentrale Befunde: eine Chronologie früher Schäden

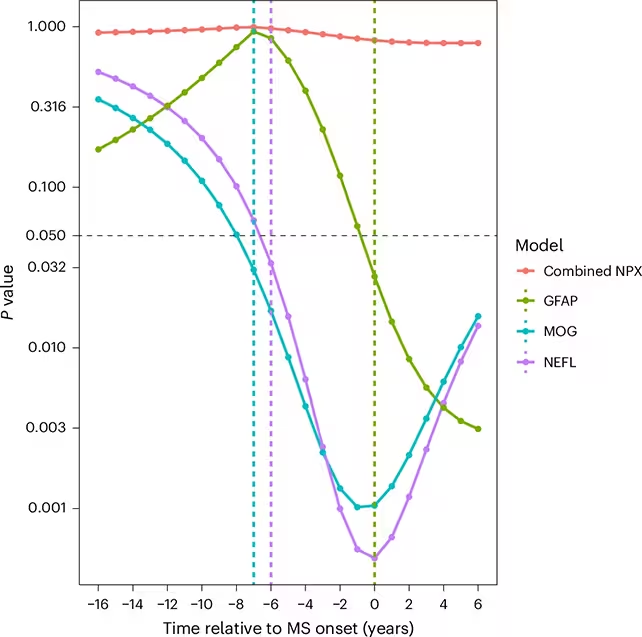

Einer der auffälligsten Befunde war ein deutlicher Anstieg des Myelin-Oligodendrozyten-Glykoproteins (MOG) im Durchschnitt etwa sieben Jahre vor dem Auftreten von Symptomen. MOG ist ein Bestandteil der schützenden Myelinscheide, die Nervenfasern isoliert; ein früher Anstieg deutet darauf hin, dass das Immunsystem Myelin bereits lange vor dem klinischen Auftreten ins Visier nimmt. Diese Beobachtung unterstützt die Hypothese einer lang anhaltenden, präsymptomatischen Phase bei MS.

Etwa sechs Jahre vor den ersten Beschwerden stieg außerdem Neurofilament light chain (NfL) an — ein etabliertes Biomarker-Molekül, das axonale Schädigung signalisiert und mittlerweile in vielen neurologischen Studien als Marker für Nervenfaserverletzung eingesetzt wird. Die sequenzielle Erhöhung von MOG gefolgt von NfL legt nahe, dass initiale myelinspezifische Vorgänge später zu messbarer axonaler Schädigung führen können.

Chemische Botenstoffe des Immunsystems spielten ebenfalls eine Rolle. So war Interleukin-3 (IL-3), ein Zytokin, das an der Rekrutierung und Differenzierung von Immunzellen beteiligt ist, bereits vor Symptombeginn erhöht. Diese frühe Immunaktivierung steht im Einklang mit dem Bild von entzündlichen Prozessen, die Myelin und Nervenzellen über Jahre beeinflussen können und damit als präsymptomatische Hinweise auf eine sich entwickelnde MS gelten könnten.

Technisch gesehen wurden die Proteinveränderungen nicht isoliert betrachtet, sondern in ihrem zeitlichen Verlauf modelliert. Durch longitudinale Analysen konnten die Forschenden ein zeitabhängiges Muster herausarbeiten, das sowohl die Abfolge als auch die relative Stärke der Veränderungen widerspiegelt. Solche zeitlichen Muster sind entscheidend, um biologische Mechanismen zu verstehen und potenzielle Interventionsfenster zu identifizieren.

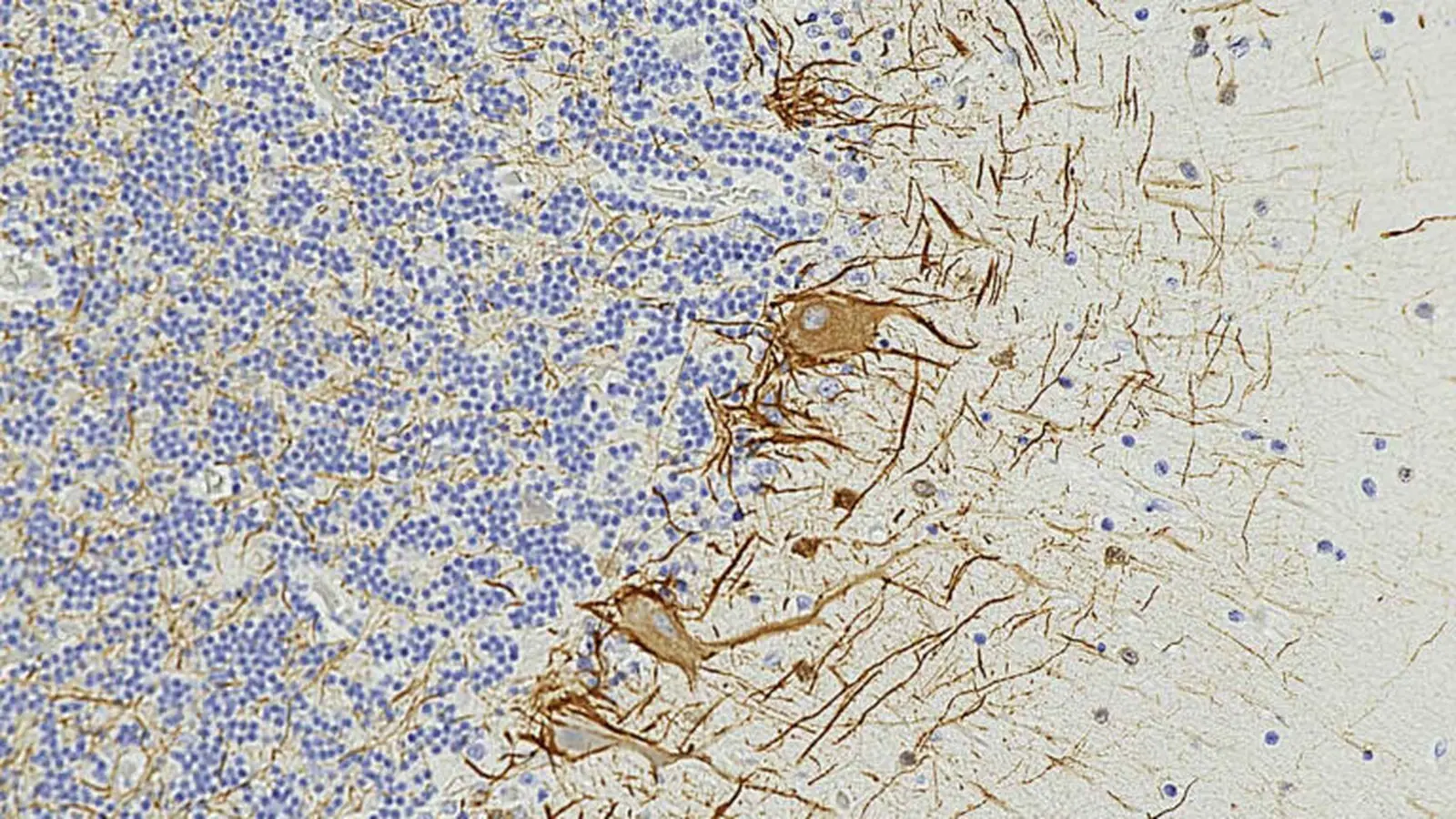

Bestimmte Proteine wiesen bereits mehrere Jahre vor MS-Symptomen ungewöhnlich hohe Werte auf. (Abdelhak et al., Nat. Med., 2025)

Durch die Kombination von 21 der am stärksten prädiktiven Proteine zu einem Panel schlagen die Studienautoren vor, dass ein blutbasierter Test eines Tages Personen mit präsymptomatischer MS identifizieren könnte. Ein solches Biomarker-Panel müsste in größeren, diversifizierten Populationen validiert werden, doch die Idee ist vielversprechend: ein routinemäßiger Bluttest, der ein erhöhtes Risiko Jahre vor einer konventionellen Diagnose anzeigt.

Ein validiertes Blut-Biomarker-Paneel könnte zudem in Kombination mit bildgebenden Verfahren wie der Magnetresonanztomographie (MRT) und klinischen Risikofaktoren genutzt werden, um die Sensitivität und Spezifität der Früherkennung zu erhöhen. Die Integration von Laborwerten, Bildgebung und klinischen Daten würde eine multimodale Risikobewertung ermöglichen, die in Studien weiter untersucht werden muss.

Warum das wichtig ist: frühere Behandlung und bessere Outcomes

Multiple Sklerose ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die das zentrale Nervensystem angreift und ein Spektrum aus Mobilitätsstörungen, Sehproblemen, kognitiven und affektiven Beeinträchtigungen sowie Schmerzen verursachen kann. Kliniker diagnostizieren MS häufig erst nach Auftreten von Symptomen, zu einem Zeitpunkt, an dem bereits substanzielle Schädigungen vorliegen können. Frühzeitige Erkennung könnte es ermöglichen, früher therapeutisch einzugreifen und so Progression zu verlangsamen oder kumulative Schäden zu begrenzen.

Frühe Therapieansätze könnten neuroprotektive und immunmodulierende Strategien kombinieren, um sowohl Myelin zu schützen als auch schädliche Entzündungsprozesse zu dämpfen. Zahlreiche krankheitsmodifizierende Therapien (DMTs) zielen auf verschiedene Aspekte der Immunantwort und könnten, sofern ihr Nutzen in präsymptomatischen Stadien nachgewiesen wird, als präventive Maßnahmen geprüft werden.

„Wir glauben, dass unsere Arbeit zahlreiche Möglichkeiten für Diagnose, Monitoring und möglicherweise Behandlung von MS eröffnet“, sagte Neurologe Ahmed Abdelhak von der UCSF. „Es könnte die Art und Weise, wie wir diese Erkrankung verstehen und behandeln, grundsätzlich verändern.“ Ari Green, ebenfalls an der UCSF, ergänzte, dass die Erkenntnis, MS beginne Jahre vor dem klinischen Auftreten, neue Chancen schaffe, Patienten vor weiteren Schäden zu schützen.

Aus klinischer Sicht wären jedoch sorgfältig entworfene Studien notwendig, um zu prüfen, ob frühzeitige Interventionen wirklich langfristige Vorteile bringen. Wichtige Aspekte sind dabei Nutzen-Risiko-Abwägungen, Nebenwirkungsprofile von Therapien und ethische Fragen rund um das Informieren asymptomatischer Personen über ein erhöhtes Krankheitsrisiko.

Limitationen und nächste Schritte

Wesentliche Vorbehalte bleiben bestehen. Die aktuelle Studie verwendete Proben aus einer besonderen Population — US-Militärangehörige — und beinhaltete eine überschaubare Anzahl späterer MS-Fälle. Verlauf und Zeitablauf von MS variieren zwischen Individuen und werden durch Genetik, Umweltfaktoren und Lebensstil beeinflusst. Größere Studien in diversen Kohorten sind notwendig, um einen Bluttest zu validieren und zu verstehen, wie die frühen Biomarker mit langfristigen klinischen Ergebnissen korrelieren.

Methodisch müssen Replikationsstudien unterschiedliche biochemische Plattformen und Labore einschließen, um analytische Robustheit zu bestätigen. Standardisierung der Probenahme, -lagerung und Assay-Methoden ist unabdingbar, damit Messergebnisse zwischen Studien vergleichbar sind. Ferner sollten zukünftige Studien prospektiv angelegt sein und regelmäßige Folgebefunde sowie klinische Endpunkte berücksichtigen.

Zudem wird es entscheidend sein, die klinische Relevanz von präsymptomatischen Befunden zu evaluieren: Verändern Interventionen, die aufgrund früh entdeckter Biomarker eingeleitet werden, wirklich den Krankheitsverlauf? Können wir die Konversion zu symptomatischer MS verhindern oder die Behinderungsprogression signifikant verzögern? Diese Fragen sind zentral für den Übergang von einem diagnostischen Konzept hin zu praktischen Leitlinien.

Weitere Herausforderungen betreffen die Vorhersagegenauigkeit: Ein Screening-Test muss eine hohe Spezifität besitzen, um unnötige Angst und potenziell schädliche Therapien bei falsch-positiven Ergebnissen zu vermeiden. Parallel dazu sollte die Sensitivität ausreichend sein, um Betroffene mit hohem Risiko frühzeitig zu identifizieren. Ökonomische Bewertungen, gesundheitspolitische Überlegungen und ethische Leitlinien werden ebenfalls eine Rolle spielen, wenn eine breite Implementierung in Erwägung gezogen wird.

Potenzielle Auswirkungen auf Forschung und Versorgung

Über einen reinen Screening-Test hinaus tragen diese Befunde zur Klarheit über die Krankheitsbiologie bei: Die zeitliche Abfolge legt nahe, dass myelinspezifische Prozesse einer direkten Nervenverletzung vorausgehen können, wobei immunologische Signale die beiden Stadien verbinden. Dieses Zeitfenster kann die Entwicklung therapeutischer Konzepte leiten, die gezielt Myelin schützen und die Immunantwort in einem sehr frühen Stadium modulieren.

In der Forschung kann die Identifikation prädiktiver Proteine als Ausgangspunkt für präklinische Modelle dienen, mit denen Mechanismen weiter aufgeklärt und neue Wirkstoffe getestet werden. In klinischen Studien ermöglicht ein validiertes Biomarker-Panel die Selektion von Hochrisikopersonen für early-intervention-Studien, was die Effizienz und Aussagekraft solcher Studien verbessern würde.

Für die Versorgung bedeutet dies potenziell einen Paradigmenwechsel: Statt nur reaktiv auf Symptome zu reagieren, könnte die Neurologie schrittweise proaktiver werden — durch Risikostratifizierung, Überwachung und gezielte Frühinterventionen. Solch ein Wandel erfordert jedoch koordinierte Anstrengungen von Forschung, Zulassungsbehörden, Kostenträgern und klinischen Leitliniengremien.

Darüber hinaus eröffnen sich Fragen zur Patientenkommunikation: Wie informiert man Menschen sensibel über ein erhöhtes Risiko? Welche Unterstützungs- und Beratungsangebote sind notwendig? Multidisziplinäre Ansätze inklusive Neuropsychologie, Sozialarbeit und Ethik werden wichtig sein, um psychosoziale Folgen eines prädiktiven Testergebnisses angemessen zu adressieren.

Expertise und Einordnung

„Diese Studie stellt MS als einen langfristigen, sich entwickelnden Prozess dar und nicht als plötzliche Krankheitsepisode“, erklärt Dr. Maya Patel, Neurologin und MS-Forscherin. „Wenn das Vorgehen validiert wird, könnte ein Protein-Panel für präsymptomatische MS die Versorgung von reaktiv zu proaktiv verschieben — durch Screening von Hochrisikogruppen und das Testen präventiver Ansätze. Dabei müssen wir jedoch vorsichtig vorgehen: Das Erkennen eines Risikos ist nur dann sinnvoll, wenn wir sichere und wirksame Maßnahmen haben, um auf diese Information zu reagieren.“

Insgesamt liefert die von der UCSF geleitete Arbeit einen überzeugenden Proof-of-Concept: Blutbasierte Signale können MS-Symptomen um Jahre vorausgehen. Während Validierungsstudien voranschreiten, könnten Patientinnen und Patienten sowie behandelnde Ärztinnen und Ärzte eines Tages Werkzeuge zur Verfügung stehen, um MS lange vor dem ersten klinischen Zeichen zu erkennen und möglicherweise intervenierend einzugreifen.

Die nächsten Schritte werden landesweite und internationale Kooperationen, standardisierte Protokolle und prospektive Studien umfassen, um die klinische Nutzbarkeit dieser Biomarker-Panels zu belegen. Wenn diese Hürden genommen sind, könnte die Früherkennung von MS durch Bluttests klinische Praxis und Forschungslandschaft nachhaltig verändern.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen