7 Minuten

Der vermeintlich feste Untergrund Grönlands ist nicht so starr, wie er aussieht. Jahrzehnte von Eisansammlungen, andauernder Schmelze und eine tiefenzeitliche Rückstellung seit der letzten Eiszeit verbiegen und dehnen die Insel subtil, sodass sie sich jährlich um einige Zentimeter nach Nordwesten verschiebt. Diese Veränderungen sind für den Alltag klein, doch sie sind bedeutend für Navigation, Kartografie und das wissenschaftliche Verständnis davon, wie sich die Erdoberfläche auf rasante klimatische Veränderungen einstellt. In einem größeren geodätischen und klimageophysikalischen Zusammenhang beeinflusst diese langsame Bewegung auch Referenzsysteme, Meeresspiegelbeobachtungen und langfristige Planungen in der Arktis.

Präzise Überwachung: Wie Wissenschaftler die langsame Drift Grönlands gemessen haben

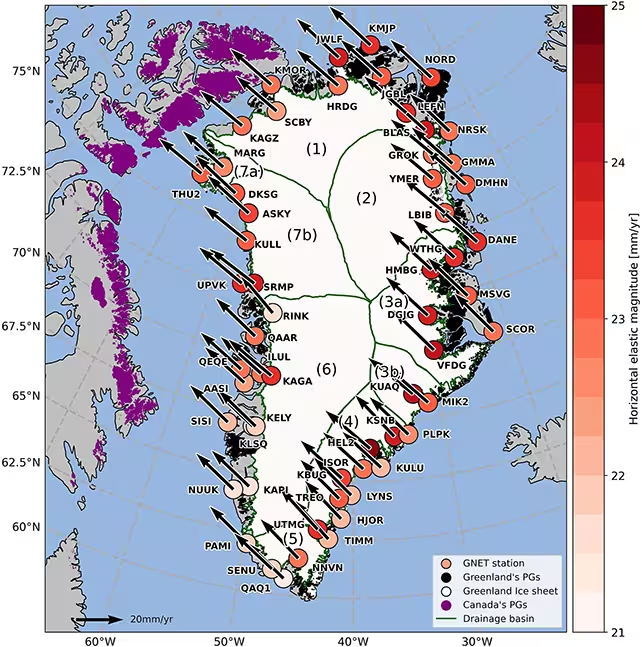

Ein internationales Forscherteam unter Leitung der Technischen Universität Dänemark (DTU) kombinierte zwei Jahrzehnte an GPS-Beobachtungen von 58 Stationen in Grönland mit tausenden ergänzenden GPS-Daten aus Nordamerika sowie mit numerischen Modellen, die die Krustenbewegungen der letzten 26.000 Jahre simulieren. Dieser mehrschichtige Ansatz ermöglichte es, drei sich überlagernde Antriebe der Bewegung zu entkoppeln: die großräumigen Kräfte der Plattentektonik, das zeitgenössische Entlasten infolge jüngerer Eisschmelze und die langfristige glazial-isostatische Anpassung (GIA), die seit dem Ende der letzten Eiszeit noch andauert. Solche kombinierten Datensätze aus präzisen GNSS/GPS-Messreihen, Satellitengeodäsie und geodynamischen Modellen erhöhen die Robustheit der Inferenz und reduzieren Unsicherheiten bei horizontalen Geschwindigkeitskomponenten.

Die in Journal of Geophysical Research: Solid Earth veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass sich Grönland mit etwa 2 Zentimetern pro Jahr (ca. 0,79 Zoll) nach Nordwesten bewegt. Regional betrachtet gibt es lokal unterschiedliche Muster: Manche Küstenabschnitte dehnen sich aus, während andere Gebiete sich zusammenziehen und gleichzeitig anheben. Besonders die horizontalen Verschiebungen sind oft schwieriger zu quantifizieren als die vertikale Landhebung, weshalb die Studie durch die sorgfältige Trennung der Signalquellen die bislang präziseste Karte liefert, wie sich die Form Grönlands langsam verändert. Die aufgezeigte räumliche Heterogenität spiegelt verschiedene lokale Laständerungen durch Eisschilde, Variationen in Krustensteifigkeit sowie tiefer liegende Mantelantworten wider.

Warum sich die Insel verdreht: Drei wirkende Kräfte

Der erste Faktor ist die Plattentektonik: Grönland liegt auf der nordamerikanischen Platte, die über geologische Zeiten großräumige Kräfte ausübt und Bewegungsmuster bestimmt. Diese tektonischen Bewegungen sind in sehr langen Zeitskalen wirksam und legen eine grundlegende Bewegungsrichtung fest, auf die kurzfristigere Prozesse aufmodulieren.

Auf diese tektonische Grundlage überlagert sich die unmittelbare Reaktion auf den jüngsten Eisverlust. Wenn Gletscher dünner werden und zurückweichen, nimmt der Druck auf das darunterliegende Gestein ab; die Kruste reagiert elastisch bis visko-elastisch, steigt lokal an und bewegt sich in manchen Bereichen nach außen. Diese Entlastung durch Eisschmelze verändert die Spannungsverteilung in der Kruste und kann kurzfristig horizontale Dehnungen hervorrufen, die sich in den GPS-Zeitreihen abbilden.

Die dritte und dauerhafteste Einflussgröße ist die glazial-isostatische Anpassung (GIA). Dabei handelt es sich um die langfristige, viskose Rückstellung des Erdmantels, nachdem die massiven Eisschilde der letzten Eiszeit die Kruste über Jahrtausende hinweg verdrückt hatten. GIA verursacht sowohl vertikale Hebung als auch horizontale Bewegungen, die noch tausende Jahre nach dem Verschwinden des Eises anhalten. Diese tiefere Mantelantwort hat charakteristische räumliche Skalen und zeitliche Verzögerungen und ist stark abhängig von rheologischen Eigenschaften des Mantels sowie von der zeitlichen Entwicklung der Eisschilde.

„Insgesamt bedeutet das, dass Grönland leicht schrumpft, aber dies könnte sich in Zukunft mit der beschleunigten Schmelze, die wir jetzt beobachten, ändern“, sagt Danjal Longfors Berg, Geophysiker an der DTU. Anschaulich: Jahrzehnte jüngster Eisschmelze haben einige Inselteile nach außen und nach oben gedrückt, während Prozesse aus tieferer Erdgeschichte infolge prähistorischen Eisverlusts andere Bereiche in die entgegengesetzte Richtung ziehen. Diese gleichzeitige Wirkung von kurz- und langfristigen Prozessen macht die zeitliche und räumliche Interpretation schwierig und erfordert kombinierte geodätische, geophysikalische und klimatologische Analysen.

Grönland bewegt sich nach Nordwesten. (Berg et al., J. Geophys. Res. Solid Earth, 2025)

Was das für Navigation, Klimaforschung und Gefahren bedeutet

Vermessung und Navigation beruhen auf stabilen Referenzpunkten. Wenn Vermessungsmarken und Küstenmarkierungen um Zentimeter pro Jahr verrutschen, müssen Seekarten, Positionssysteme und lokale Infrastrukturplanungen regelmäßig aktualisiert werden. Nautische Karten, Geodäsie-Netze und GNSS-Referenzstationen sind essenziell für sichere Schifffahrt, Hafenbetrieb und Küstenschutz; kleine Positionsverschiebungen können kumulativ zu spürbaren Abweichungen führen, insbesondere bei präzisionsabhängigen Anwendungen wie Hafenmanövern oder Tiefenvermessungen.

Für Klimawissenschaftler sind genaue Modelle der Krustenbewegungen unverzichtbar, um lokale Meeresspiegeländerungen von globalen Trends zu unterscheiden. Lokale Landhebung oder -senkung beeinflussen relative Meeresspiegelmessungen und damit die Ableitung von Volumenzuwächsen in den Ozeanen. Ohne Berücksichtigung der GIA und der aktuellen Krustenreaktionen könnten regional unterschiedliche Anstiege oder Rückgänge des relativen Meeresspiegels fehlinterpretiert werden, was Konsequenzen für Küstenschutzmaßnahmen, Risikoabschätzungen und internationale Klimapolitik hätte.

Es gibt auch weiterreichende geophysikalische Folgen. Wenn Eis entfernt wird, reagieren Kruste und oberer Mantel — ein Prozess, der in früheren Studien mit erhöhter Seismizität, einer möglichen Reaktivierung vulkanischer Systeme und ökologischen Veränderungen in Verbindung gebracht wurde. Das Freilegen von ehemals eisbedeckten Böden kann die Freisetzung von Treibhausgasen erhöhen, etwa durch Beschleunigung von Bodenausgasungen oder Veränderungen in Permafrost-Schichten. Regionen, die bisher durch dicke Eisschilde stabilisiert waren, erleben nun eine Umverteilung von Spannungen, die lokal Erdbebenhäufigkeit und -intensität verändern kann; dies erfordert eine genauere probabilistische Abschätzung geologischer Gefährdungen.

Die Autoren betonen daher die Notwendigkeit fortlaufender Überwachung: kontinuierliche GPS-Messungen, hochaufgelöste geodynamische Modelle und die Integration von Satellitendaten (z. B. InSAR, GRACE/GRACE-FO) werden Prognosen schärfen, wie Grönland — und damit die Erde insgesamt — auf das fortschreitende Schwinden von Eismassen reagiert. Solche verfeinerten Modelle helfen Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern, Anpassungsmaßnahmen zu planen, Risiken für Infrastruktur abzuschätzen und langfristige Änderungen der Küstenlinien besser zu prognostizieren.

„Es ist wichtig, diese Verschiebungen zu verfolgen, nicht nur aus geowissenschaftlichem Interesse, sondern auch aus praktischen Gründen wie Kartografie und Seesicherheit“, fügt Berg hinzu. Der neue Datensatz bietet Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern eine stabilere Grundlage, um Veränderungen in einer sich rasch erwärmenden Arktis vorherzusehen und entsprechend zu reagieren. Ergänzende Messkampagnen, verstärkte internationale Zusammenarbeit bei Geodaten und eine regelmäßige Aktualisierung geodätischer Referenznetze werden dabei entscheidend sein.

Zusammenfassend zeigt die Untersuchung, wie fein abgestimmt und räumlich variabel die Reaktion der Erdkruste auf kombinierte klimatische und geologische Antriebe ist. Grönlands Bewegungen sind ein Beispiel dafür, wie dynamisch selbst scheinbar statische Regionen sein können und wie eng verknüpft geodätische Präzisionsmessungen, Klimaforschung, Gefahrenabschätzung und praktische Anwendungen wie Navigation und Infrastrukturplanung mittlerweile sind. Für Forscher bedeutet dies, dass integrierte Ansätze — die GNSS-Daten, Satellitenbeobachtungen, geodynamische Modellierung und Feldmessungen verknüpfen — weiterhin Priorität haben müssen, um robuste Aussagen über die zukünftige Entwicklung von Grönland und ähnlichen hochbreitigen Regionen zu treffen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen