5 Minuten

Forscher haben einen vertrauten Speisepilz in ein funktionsfähiges Computerelement verwandelt: Shiitake-Myzel kann als Memristor wirken — ein elektronisches Bauteil, das sich vergangene elektrische Zustände merkt. Dieser frühe Machbarkeitsnachweis deutet auf einen Weg zu kostengünstiger, biologisch abbaubarer und energieeffizienter Speicherhardware hin, die aus lebenden Netzwerken statt aus Silizium aufgebaut ist.

Pilze als Hardware: Was ein Memristor leistet und warum Myzel wichtig ist

Memristoren sind Schaltkreiskomponenten, deren elektrischer Widerstand sich entsprechend der Stromhistorie ändert, wodurch sie ideale Analoga zu Synapsen im neuromorphen Rechnen sind — Systemen, die darauf ausgelegt sind, die Informationsverarbeitung des Gehirns nachzuahmen. Im Gegensatz zu Transistoren können Memristoren frühere Signale ohne dauerhafte Stromversorgung speichern, was Geräte ermöglicht, die im Bereitschaftszustand weniger Energie verbrauchen und gehirnähnliche Aufgaben effizienter ausführen können.

Myzeliale Netzwerke, die faserigen, wurzelähnlichen Strukturen von Pilzen, übertragen natürlicherweise elektrische und chemische Signale und bilden komplexe, adaptive Netzwerke. Diese Eigenschaften haben das Interesse von Ingenieurinnen und Neurowissenschaftlern geweckt, die Materialien suchen, die biologische Synapsen nachahmen können. Shiitake (Lentinula edodes) ist besonders attraktiv: Er wächst robust, widersteht Umweltstressoren wie Strahlung und lässt sich kostengünstig und in großem Maßstab kultivieren.

Wie das Experiment durchgeführt wurde

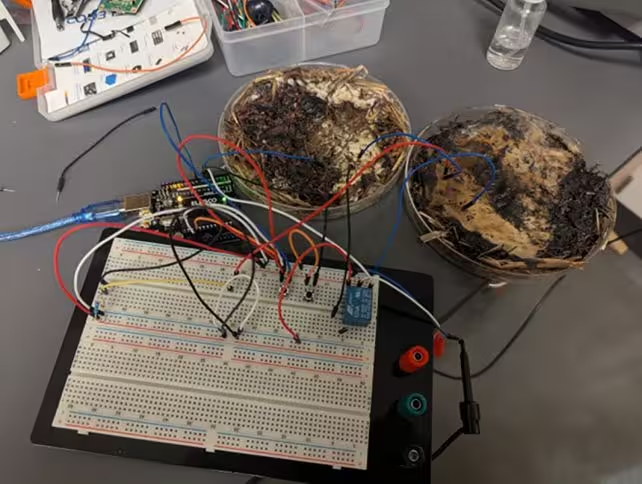

In der Studie inokulierten die Forschenden neun Petrischalen mit Shiitake-Sporen in einem nährstoffreichen Substrat und ließen das Myzel unter kontrollierter Temperatur und Luftfeuchte wachsen. Sobald die myzeliale Matte die Schale bedeckte, wurden Proben in gut belüfteten Bereichen unter Sonnenlicht getrocknet, um sie für elektrische Messungen zu stabilisieren. Die vorbereiteten Proben wurden anschließend in maßgeschneiderte Schaltungen eingebunden und an mehreren Punkten abgefragt, da verschiedene Bereiche des Myzels unterschiedliche elektrische Eigenschaften zeigten.

Das Team variierte Spannungen und Verbindungen, um abzubilden, wie das Pilzmaterial reagiert. Durch die Überwachung von Strom- und Widerstandsänderungen über die Zeit beobachteten sie memristives Verhalten — das Kennzeichen eines Bauteils, das sich an frühere elektrische Zustände "erinnert". Ingenieurinnen und Ingenieure bauen Memristoren häufig aus Metalloxiden oder nanoskaligen Siliziumstrukturen; ein ähnliches Verhalten in biologischem Gewebe nachzuweisen, eröffnet eine neue Materialklasse für die Bioelektronik.

Die myzelialen Memristoren, angeschlossen an eine Schaltung. (LaRocco et al., PLOS One, 2025)

Leistung, Kompromisse und erste Ergebnisse

Das Team berichtete von einem Schaltverhalten bei etwa 5.850 Hz mit rund 90 % Genauigkeit in ihrem Versuchsaufbau — das bedeutet, dass der Pilzmemristor seinen Zustand nahezu 5.850 Mal pro Sekunde ändern konnte. Diese Rate ist langsamer als bei den schnellsten kommerziellen Silizium-Memristoren, aber vergleichbar mit dem unteren Bereich realer Geräte und bemerkenswert für ein Biogerät erster Generation.

Die Forschenden stellten außerdem fest, dass höhere angelegte Spannungen die Leistung verschlechterten; eine Gegenmaßnahme bestand darin, mehr myzeliale Elemente in die Schaltung einzufügen, um die Last zu verteilen und das Verhalten zu stabilisieren. Biologische Variabilität und Umweltempfindlichkeit sind deutliche Herausforderungen. Anders als gefertigte Chips kann lebendes Material zwischen Proben inkonsistent sein, und Langzeitstabilität erfordert sorgfältige Verarbeitung und Verpackung.

Warum das wichtig ist: Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit

Pilzbasierte Memristoren könnten Vorteile dort bieten, wo niedrige Kosten, biologischer Abbau oder einfache Kultivierung relevant sind. Man denke an Sensoren in abgelegenen Umgebungen, die aus kompostierbarer Elektronik bestehen, oder an Bildungs-Kits, mit denen Schülerinnen und Schüler einfache bioelektronische Schaltungen im Unterricht bauen können. In eingeschränkten Situationen wie Raumfahrtmissionen oder rauen Feldeinsätzen könnte die Fähigkeit, Rechenelemente vor Ort zu züchten und zu reparieren, die Abhängigkeit von Lieferketten verringern.

Gleichzeitig ist es unwahrscheinlich, dass diese Geräte kurz- oder mittelfristig klassische Siliziumchips in Smartphones ersetzen. Vielmehr könnten pilzbasierte Bioelektronik-Anwendungen Nischen in der neuromorphen Forschung, in der Umweltüberwachung und in Bereichen finden, in denen Energieeffizienz und Kreislaufmaterialien im Vordergrund stehen.

Zukünftige Richtungen und Forschungsschritte

Nächste Schritte umfassen die Verbesserung der Reproduzierbarkeit, das Skalieren von Gerätearchitekturen und die Integration myzelialer Memristoren mit konventioneller Elektronik. Forschende werden zudem Lebensdauer, Toleranz gegenüber Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen sowie mögliche Methoden zur Hybridisierung von Pilzgewebe mit Leiterplattenplattformen testen. Dieses Feld berührt Materialwissenschaft, synthetische Biologie und Elektrotechnik, und Fortschritte werden von interdisziplinären Teams abhängen.

Experteneinschätzung

„Der Reiz myzelbasierter Memristoren liegt nicht darin, dass sie sofort Silizium übertreffen, sondern darin, dass sie die Materialpalette erweitern, mit der Ingenieurinnen und Ingenieure entwerfen können“, sagt Dr. Elena Cruz, eine hypothetische Bioelektronik-Ingenieurin. „Wenn wir die Variabilität zähmen und diese Materialien paketieren können, könnten sie energiearme neuromorphe Knoten und tatsächlich kreislauffähige elektronische Komponenten ermöglichen.“

Mit der in PLOS One veröffentlichten Forschung und Teams, die Pilze und Rechnen untersuchen, klingt der Satz der Autorinnen und Autoren — „Die Zukunft des Rechnens könnte pilzartig sein“ — nun weniger wie eine Übertreibung und mehr wie eine Einladung: zu testen, anzupassen und sich Rechentechnologien vorzustellen, die gezüchtet statt gefertigt werden.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen