9 Minuten

Archivastronomie und Augenzeugenberichte werfen ein neues Licht auf eine ungewöhnliche Spur der Atomära: In Mitte des 20. Jahrhunderts aufgenommene Himmelsaufnahmen zeigen flüchtige Lichtphänomene, die zeitlich um oberirdische Kernwaffentests zu gruppieren scheinen. Eine neue Studie verbindet fotografische Anomalien aus der Mount-Palomar-Himmelsdurchmusterung mit Explosionen und Berichten über unidentifizierte anomale Phänomene (UAP) und wirft Fragen darüber auf, wie menschliche Aktivitäten den Nachthimmel vor dem Raumfahrtzeitalter verändert haben.

Verschwinden und Wiedererscheinen in einem historischen Himmelsatlas

Zwischen 1949 und 1958 fotografierte das Mount Palomar Observatory den nördlichen Himmel im Rahmen der ersten Palomar Observatory Sky Survey (POSS-I). Diese fotografischen Platten — Glasnegative, die vor der Ära elektronischer Detektoren verwendet wurden — hielten tausende Sterne und Galaxien fest und zeigten außerdem rätselhaft eine Reihe vergänglicher Lichtpunkte, die in einer Aufnahme auftauchten, in späteren Durchmusterungen aber fehlten. Astronominnen und Astronomen bezeichnen solche kurzlebigen Ereignisse als transiente Quellen. Historisch wurden viele dieser Erscheinungen als Plattenfehler oder Verarbeitungsartefakte abgetan.

Wiederholte Untersuchungen langfristiger Himmelsaufzeichnungen unter der Leitung des VASCO-Projekts (Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations) haben diese Transienten erneut geprüft. VASCO-Gründerin Beatriz Villarroel und Kolleginnen zeigten bereits 2021, dass nicht alle POSS-I-Transienten den erwarteten Mustern von Emulsionsfehlern folgen — einige verhalten sich wie echte, lokal begrenzte Lichtblitze am Himmel.

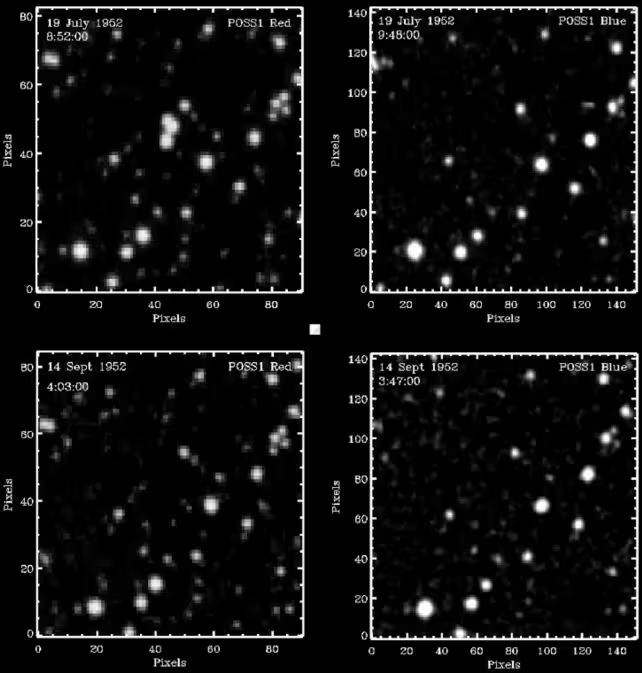

Ein dreifacher Transient (oben links), der in den POSS-I-Daten erschien, aber in späteren Durchmusterungen fehlte. (Bruehl & Villerroel, Sci. Rep., 2025)

Die Untersuchung historischer Platten erfordert spezielles Fachwissen: Glasplatten weisen zeitabhängige chemische Veränderungen auf, Abzüge können Kratzer oder Staub enthalten, und die Fotochemie kann lokale Unregelmäßigkeiten erzeugen. Moderne Bildverarbeitungsalgorithmen und Vergleichsdaten ermöglichen es jedoch, systematische Instrumentenartefakte von echten, astrophysikalischen oder atmosphärischen Phänomenen zu unterscheiden. Die VASCO-Arbeit hat dabei verbessert, wie man zwischen zufälligen Zählfehlern, Emulsionsdefekten und möglicherweise realen Himmelsereignissen unterscheidet — ein wichtiger Schritt für die Validität archivbasierter Entdeckungen.

Abgleich der Transienten mit Kalter-Kriegs-Tests und UAP-Berichten

In der neuen Analyse erstellten der Anästhesiologe Stephen Bruehl (Vanderbilt University) und die theoretische Physikerin Beatriz Villarroel (Stockholm University) einen Datensatz, der 2.718 Beobachtungsdaten der POSS-I umfasst. Sie verglichen die Tage, an denen Transienten registriert wurden, mit den historischen Daten oberirdischer Kernwaffentests der Vereinigten Staaten, der Sowjetunion und des Vereinigten Königreichs. Parallel dazu setzten sie diese Tage in Beziehung zu UAP-Sichtungsberichten aus der UFOCAT-Datenbank.

Das statistische Muster ist bemerkenswert: Transienten traten mit 45 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit innerhalb eines engen Zeitfensters um einen Kernwaffentest auf — definiert als ein Tag vor bis ein Tag nach einem oberirdischen Test — als außerhalb dieses Fensters. Das stärkste Signal zeigte sich am Tag nach einer Detonation, an dem die Wahrscheinlichkeit, einen Transienten zu beobachten, um 68 Prozent anstieg. Beim Vergleich der Transiententage mit UAP-Berichten ergab sich eine schwächere, aber erkennbare Verbindung: Jeder zusätzliche UAP-Bericht an einem einzelnen Tag erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines gleichzeitigen Transienten um etwa 8,5 Prozent.

Interessanterweise stiegen auch die UAP-Berichte selbst leicht innerhalb der Kernwaffen-Testfenster an — eine Beziehung, die in der begutachteten Fachliteratur zuvor nicht beschrieben wurde. Die Autorinnen und Autoren betonen, dass Korrelationen keine Kausalität beweisen; sie stärken jedoch die Annahme, dass viele Transienten und einige UAP-Berichte tatsächlich zeitgleiche Phänomene widerspiegeln könnten, statt bloßer Plattenfehler oder Fälschungen zu sein.

Methodisch wurden für diese Analyse Datumskonsistenzen, Beobachtungsorte, Sichtbarkeitsbedingungen und bekannte instrumentelle Einschränkungen geprüft, um falsch positive Assoziationen zu reduzieren. Solche Kontrollen sind entscheidend, um Vertrauen in statistische Verknüpfungen zwischen historischen Aufnahmen und externen Ereignissen wie nuklearen Tests zu schaffen.

Warum Plattenfehler und Fallout als Erklärung weniger wahrscheinlich sind

Ein Teil der Aussagekraft der Studie liegt in dem, was ausgeschlossen wird. Wären die meisten Transienten einfache Emulsionsdefekte, würden sie nicht zeitlich um spezifische externe Ereignisse wie Tests gruppiert auftreten. Außerdem ist es schwierig, das beobachtete Muster allein durch Fallout—also die Verteilung radioaktiver Partikel in der Atmosphäre—zu erklären, weil die stärkste Wirkung am Tag nach der Detonation auftrat; Fallout-Verteilungen und die typischen Beobachtungszeiten würden wahrscheinlich andere zeitliche und räumliche Charakteristika zeigen.

Die Autorinnen und Autoren argumentieren zudem, dass Beobachterbias keine überzeugende Erklärung ist. Die Wissenschaftler, die die POSS-I-Platten Jahrzehnte später analysierten, hatten keine zeitgenössischen Kenntnisse über Transienten, und Augenzeugen, die UAPs meldeten, waren in der Regel nicht über Nukleartestpläne informiert. Zusammengenommen deuten diese Hinweise darauf hin, dass die Transienten eine echte Anomalie im historischen astronomischen Datensatz darstellen.

Zusätzliche Analysen berücksichtigten wiederkehrende Positionen auf den Platten, Abgleich mit meteorologischen Daten und Informationen zu Flugbewegungen. Wo möglich wurden Vergleichsaufnahmen aus unabhängigen Observatorien einbezogen, um lokale Instrumentenartefakte weiter auszuschließen. Trotz dieser Maßnahmen bleiben Restunsicherheiten bestehen — etwa seltene chemische Reaktionen in der Emulsion, die mit bestimmten Umgebungsbedingungen zusammenhängen könnten — weshalb weitere Forschung empfohlen wird.

Welche physikalischen Ursachen die Korrelationen haben könnten

Mehrere nicht ausschließende Erklärungen sind plausibel. Hochaltitudige Ionisation, temporäre Plasmaphänomene durch Detonationen, elektrisch geladene Aerosolschichten oder Wechselwirkungen zwischen Kernexplosionen und der oberen Atmosphäre könnten lichtemittierende oder transient optische Effekte erzeugen, die aus großer Entfernung sichtbar sind. Solche Prozesse können Intensitäten, Spektren und zeitliche Profile erzeugen, die sich auf fotografischen Platten als kurzzeitig erscheinende Lichtpunkte niederschlagen.

Auch von Menschen gemachte Raketenstarts, experimentelle Flugzeuge und die frühe Satellitenaktivität der Nachkriegszeit könnten zu sporadischen Himmelslichtern beigetragen haben. In der frühen Raumfahrtperiode waren Objekte in niedriger Erdumlaufbahn und Wiedereintrittsphänomene noch nicht vollständig verstanden, und Sichtungsmeldungen kombinierten oft Beobachtungen, die auf verschiedene Ursachen zurückgehen.

Technisch relevante Mechanismen, die untersucht werden sollten, umfassen:

- Plasmadynamik in der Thermosphäre nach energiereichen Impulsen, inklusive kurzzeitiger Leuchterscheinungen durch rekombinierende Ionen.

- Stoßwellen- und Schock-Interaktionen, die lokale Verdichtungen und Temperaturerhöhungen erzeugen können und damit optische Emissionen begünstigen.

- Photoionisation und sekundäre Elektronenemissionen durch gammastrahlungsreiche Impulse.

- Elektrostatische Aufladung von Aerosolen und Staubschichten, die bei bestimmten Beleuchtungs- und Beobachtungswinkeln heller erscheinen.

Die Autorinnen und Autoren mahnen zur Vorsicht: "Unsere Ergebnisse liefern zusätzliche empirische Unterstützung für die Validität des UAP-Phänomens und seine mögliche Verbindung zur nuklearen Waffenaktivität, und tragen Daten bei, die über Augenzeugenberichte hinausgehen", schreiben sie und betonen, dass weiterführende Forschung nötig ist, um physikalische Mechanismen zu identifizieren und verbleibende instrumentelle Ursachen auszuschließen.

Fachliche Einschätzung und wissenschaftlicher Kontext

"Diese Arbeit zeigt den Wert, historische Daten mit modernen Techniken neu zu analysieren", sagt Dr. Lara Mendes, Astrophysikerin mit Schwerpunkt auf transienten Phänomenen. "Die statistische Verbindung zu Kernwaffentests ist überzeugend, doch das physikalische Verständnis erfordert gezielte Modellierungen sowie idealerweise Labor- oder Atmosphärenexperimente, um plausible lichtproduzierende Prozesse nachzubilden."

Für die astrophysikalische Community bietet die Studie mehrere praktische Implikationen: Erstens sollte Archivdatenforschung systematisch mit historischen Ereignisprotokollen abgeglichen werden (z. B. Tests, Raketenstarts, meteorologische Großereignisse). Zweitens zeigen die Ergebnisse, dass UAP-Forschung von einer multi-disziplinären Herangehensweise profitiert — unter Einbeziehung von Atmosphärenphysik, Plasmaphysik, Historik und forensischer Bildanalyse.

Die Robustheit solcher historischen Korrelationen hängt stark von Datenqualität und Metadaten ab. POSS-I-Platten enthalten Beobachtungszeitpunkte, Belichtungszeiten und teils grobe Positionsdaten; präzisere Zeitstempel wie sie moderne CCDs liefern, fehlen. Dadurch bleibt die zeitliche Auflösung begrenzt, was die Zuordnung einzelner Transienten zu kurzlebigen Ereignissen erschwert. Moderne Instrumente würden diese Lücke schließen.

Wege für künftige Forschung und Beobachtung

Zukünftige Arbeiten können kontinuierliche CCD-Himmelsdurchmusterungen, satellitengestützte Sensoren und spektroskopische Instrumente einbeziehen, die zeitaufgelöste Farb- und Energieinformationen liefern — Daten, die Glasplatten nicht erfassen konnten. Solche Instrumente erlauben es, optische Blitze, Ionisationssignaturen und Kameraartefakte mit deutlich höherer Sicherheit zu unterscheiden.

Praktische Maßnahmen zur Verifikation umfassen:

- Simulationsstudien und Laborversuche, die ionisierende Impulse auf Gasmischungen und Aerosole wirken lassen, um zu prüfen, ob kurzzeitige Leuchterscheinungen auftreten können.

- Vergleich historischer Platten mit unabhängigen Aufzeichnungen aus unterschiedlichen geografischen Standorten zur Bestätigung räumlicher Ausbreitungsmuster.

- Integration von Atmosphärenmodellen, die Dispersion, Ionisation und chemische Reaktionen in verschiedenen Höhen und Wetterlagen berechnen.

- Systematische Evaluierung von Luftfahrt- und Raketenarchiven, um mögliche menschliche Ursachen einzugrenzen.

Besonders wertvoll wären interdisziplinäre Studien, die archivastronomische Methoden mit Atmosphärenphysik und Militärgeschichte kombinieren. So ließen sich Kausalhypothesen schrittweise testen und plausiblere Modelle für die beobachteten Transienten entwickeln.

Wissenschaftliche Relevanz und gesellschaftliche Bedeutung

Die Studie, veröffentlicht in Scientific Reports, eröffnet ein neues Kapitel in der historischen Astroforensik: die Idee, dass technologische Aktivitäten der Menschheit sichtbare Spuren am Himmel hinterlassen haben. Diese Markierungen sind nicht nur für die Wissenschaft relevant, sondern auch für das Verständnis der sozialen Wahrnehmung von Himmelsphänomenen in Zeiten geopolitischer Spannungen. Ob diese Hinweise letztlich einen klaren physikalischen Mechanismus offenbaren oder eine Mosaik aus menschlichen, atmosphärischen und instrumentellen Effekten darstellen, bleibt offen und faszinierend.

Für die breite Öffentlichkeit und für Entscheidungsträger bieten solche Ergebnisse die Chance, Augenzeugenberichte und Archivdaten wissenschaftlich zu verknüpfen, sodass früher diffamierte Beobachtungen neu bewertet werden können. Transparenz bei Daten und Methoden sowie offene, reproduzierbare Analysen sind hierbei unerlässlich, um Vertrauen in die Ergebnisse zu schaffen.

Die Verbindung zwischen Kernwaffentests und transienten Lichtern am Himmel ist ein Beispiel dafür, wie historische Forschungsteile und moderne Analysewerkzeuge kombiniert werden können, um bislang übersehene Phänomene aufzudecken. Durch sorgfältige, interdisziplinäre Forschung lässt sich die Grenze zwischen Instrumentenartefakt und realem Atmosphärenereignis weiter verschieben — ein Schritt, der sowohl wissenschaftlichen als auch gesellschaftlichen Nutzen verspricht.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen