7 Minuten

Der weltweit steigende Strombedarf treibt die Suche nach Solarwerkstoffen der nächsten Generation voran: effizient, leicht und kostengünstig. Forschende der Chalmers University of Technology in Schweden haben maschinelles Lernen mit großskaligen atomistischen Simulationen kombiniert, um eine bisher ungeklärte Niedertemperaturstruktur von Formamidinium-Blei-Iodid zu klären — einem führenden Halid-Perowskit-Kandidaten für fortschrittliche Solarzellen.

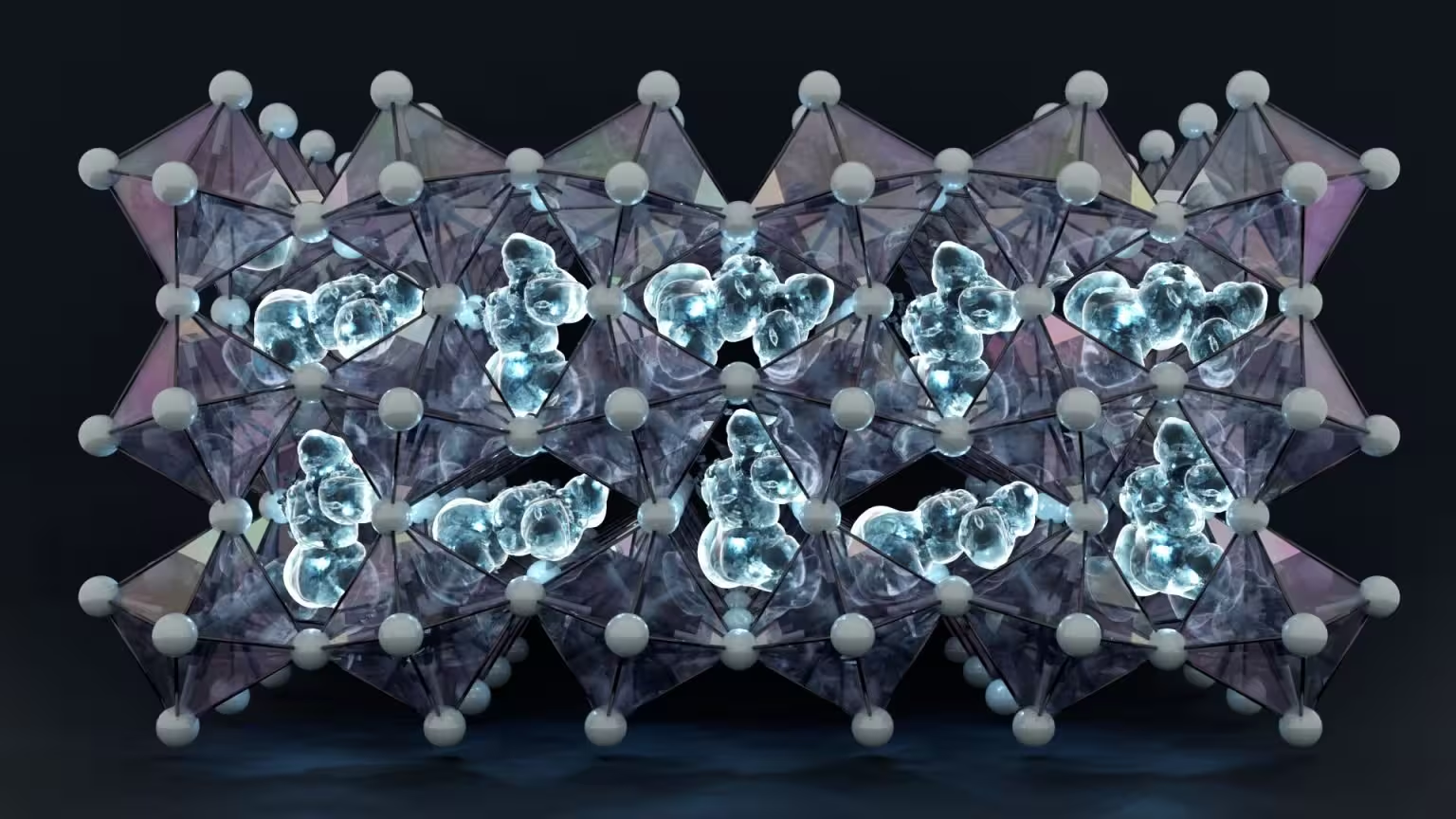

Formamidinium-Blei-Iodid gilt als eines der leistungsfähigsten Materialien innerhalb der Halid-Perowskite, weil es vielversprechende optoelektronische Eigenschaften für künftige Solarzellentechnologien bietet. Die neuen Ergebnisse von Chalmers liefern jetzt Hinweise auf seine Struktur; das ist entscheidend, wenn wir das Material gezielt gestalten und kontrollieren wollen. Credit: Chalmers

Wissenschaftlicher Hintergrund und Relevanz

Halid-Perowskite sind eine Familie kristalliner Halbleiter, die die photovoltaische Forschung im vergangenen Jahrzehnt revolutioniert haben. Ihre Stärken liegen in starker Lichtabsorption, einstellbaren Bandlücken und dem Potenzial für kostengünstige Herstellungsverfahren. Innerhalb dieser Materialklasse sticht Formamidinium-Blei-Iodid (häufig FAPbI3 abgekürzt) durch hervorragende optoelektronische Eigenschaften hervor. Dennoch wird die Anwendung durch strukturelle Instabilität und Abbau unter Betriebsbedingungen eingeschränkt.

Ein tiefes Verständnis der atomaren Phasen und des molekularen Verhaltens innerhalb des Kristallgitters ist unverzichtbar, um stabile und hocheffiziente Perowskit-Solarzellen zu entwerfen. Dazu gehören Kenntnisse über Phasenübergänge bei unterschiedlichen Temperaturen, die Orientierung organischer Kationen, die Kopplung zwischen Gitter- und elektronischen Freiheitsgraden sowie die Rolle von Defekten und Mischungen aus Haliden und Kationen.

Solche atomistischen Einsichten bilden die Grundlage für gezielte Materialmodifikation, etwa das gezielte Mischen von A‑Site-Kationen, Anionenersatz oder Dünnschichtverarbeitung, mit dem Ziel, die Langzeitstabilität und Leistungsfähigkeit in realen Modulen zu verbessern.

KI-gestützte Simulationen und zentrale Erkenntnisse

Die Forscherinnen und Forscher an der Chalmers University nutzten validierte rechnerische Modelle, erweitert durch maschinell gelernte Potentiale, um Simulationszeiten und Längenskalen um mehrere Größenordnungen zu verlängern. Diese hybriden Methoden erlauben es, Systeme mit Millionen von Atomen zu modellieren und Phasenübergänge zu erforschen, die mit herkömmlichen Dichtefunktionaltheorie-(DFT-)Rechnungen nicht praktikabel wären.

Durch diese Kombination konnten die Teams dynamische Prozesse verfolgen, die bei experimentellen Messungen schwer zu enträtseln sind — etwa langsame Umorientierungen organischer Formamidinium-Kationen, kollektive Gitterverformungen und die Ausbildung halb-stabiler Konfigurationen beim Abkühlen. Solche Effekte beeinflussen unmittelbar die elektronische Struktur, die Ladungsträgerdynamik und letztlich die Effizienz und Stabilität von Solarzellen.

Weshalb maschinelles Lernen hier den Unterschied macht

Maschinell gelernte interatomare Potentiale reduzieren die Rechenkosten molekulardynamischer Simulationen drastisch, ohne die chemische Genauigkeit zu opfern. Das ermöglicht Langzeitläufe und großräumige Simulationen, die Einsicht in kinetische Prozesse geben — etwa, wie Kationen während einer Temperaturänderung in lokale Energieminima fallen und dort verharren.

Die Machine-Learning-Modelle werden durch erste Prinzipien-Rechnungen trainiert und validiert, wodurch sie sowohl auf präzise energetische Informationen als auch auf realistische Dynamik zugreifen können. Dadurch lassen sich Szenarien testen, die für experimentelle Untersuchungen nur schwer zugänglich sind: Variation von Mischungsverhältnissen, eingeschlossene Defekte, Grenzflächen in dünnen Filmen und die Wirkung moderater elektrischer Felder.

Gelöste Strukturfrage: Was die Simulationen zeigten

Die Simulationen identifizierten die detaillierte Anordnung der Atome in der bislang schwer fassbaren Niedertemperaturphase. Sie zeigten, dass organische Kationen während des Abkühlens in halb-stabile Orientierungen „eingefroren“ werden können. Diese halb-stabilen Konfigurationen sind nicht zufällig; sie entstehen durch ein Zusammenspiel aus lokalen Gitterverzerrungen, H-Brücken-ähnlichen Wechselwirkungen und kollektiven Kopplungen zwischen Nachbarmolekülen.

Dieses strukturielle Bild schließt eine langjährige Wissenslücke über FAPbI3. Es liefert Parameter und Mechanismen, die Experimentalwissenschaftlern und Geräteingenieurinnen helfen, Materialmischungen sowie Prozessbedingungen gezielt zu optimieren — zum Beispiel beim schnellen Abkühlen, beim Einsatz von Passivierungsadditiven oder bei kontrollierten Mischungen von A‑Site-Kationen zur Stabilisierung erwünschter Phasen.

"Wir haben jetzt Simulationswerkzeuge, die Fragen beantworten können, die noch vor wenigen Jahren außerhalb unserer Reichweite lagen", sagt Julia Wiktor, außerordentliche Professorin und Projektleiterin an der Chalmers University. Sangita Dutta, eine Forschende des Projekts, ergänzt: "Die Klärung der Niedertemperaturphase entfernt eine kritische Unbekannte für das Materialdesign." Diese Aussagen unterstreichen, wie methodische Fortschritte in der Simulationstechnologie direkte Auswirkungen auf die Materialentwicklung haben können.

Experimentelle Validierung und praktische Konsequenzen

Um die Modelle zu verifizieren, kühlten Kooperationspartner an der University of Birmingham Proben auf etwa –200 °C und verglichen Labormessungen mit simulierten Signaturen. Die experimentellen Daten stimmten mit den vorhergesagten strukturellen Mustern überein, was das Vertrauen in den kombinierten rechnerisch‑experimentellen Ansatz stärkt.

Solche Validierungen sind entscheidend: Sie bestätigen, dass maschinell gelernte Potentiale nicht nur numerische Artefakte liefern, sondern reale physikalische Prozesse abbilden können. Damit entsteht eine belastbare Brücke zwischen Theorie und Praxis, die Materialwissenschaftlern erlaubt, Simulationsergebnisse als Leitfaden für Prozessentwicklung und Materialauswahl zu nutzen.

Die gewonnenen Einsichten beeinflussen maßgeblich, wie Forschende Zusammensetzungen justieren — etwa das Beimischen unterschiedlicher Halide oder kleiner Anteilen an anderen Kationen —, um Abbauprozesse zu vermindern und die Stabilität von Photovoltaikmodulen sowie von optoelektronischen Bauteilen wie LEDs zu verbessern. Indem das mikroskopische Verhalten aufgeklärt wird, ebnet die Studie den Weg zu vorhersagbareren Materialeigenschaften und zur Skalierung von Perowskit-Technologien für flexible Dünnschichtsolarzellen, die sich in Elektronik und Gebäudeflächen integrieren lassen.

Praktisch gesehen können Hersteller auf Grundlage solcher Modelle Bedingungen für die Schichtabscheidung anpassen (z. B. Geschwindigkeit des Abkühlens, Lösungsmittelwahl, Additivkonzentrationen) und so Phasenmanipulationen gezielt steuern. Ebenso lassen sich Strategien zur Passivierung von Defekten entwickeln, die die Effizienz von Solarzellen langfristig stabilisieren.

Technische Details, Limitationen und Weiterentwicklung

Die angewandten Methoden beruhen auf einem hybriden Workflow: hochpräzise DFT-Rechnungen liefern Trainingsdaten, aus denen maschinelle Modelle (z. B. neuronale Netzwerkpotentiale oder Gaussian Approximation Potentials) gelernt werden. Anschließend werden großskalige molekulardynamische Simulationen durchgeführt, um Langzeiteffekte und mesoskalige Phänomene zu erfassen.

Wichtig ist, dass solche Modelle sorgfältig validiert werden müssen — sowohl gegen DFT-Referenzen als auch gegen experimentelle Messdaten. Limitationen bestehen etwa in der Transferierbarkeit auf stark veränderte Chemien (wie große Anteile anderer Kationen) oder auf extreme äußere Einflüsse (Druck, starke elektrische Felder). Trotz dieser Einschränkungen bieten die Methoden ein einmaliges Fenster in dynamische Prozesse, die für funktionelle Eigenschaften entscheidend sind.

Für künftige Arbeiten sind mehrere Richtungen besonders vielversprechend: Erstens die Erweiterung der Trainingsdatenbasis auf Defektkonfigurationen und Grenzflächen. Zweitens die Integration von lichtstimulierter Dynamik, also Simulationen unter realistischen Bestrahlungsbedingungen, um Photodegradation sichtbar zu machen. Drittens die Kopplung an Makromodellierungen, die Materialverhalten in kompletten Solarzellen (inklusive Transportlagen und Elektroden) simulieren.

Solche interdisziplinären Ansätze — die theoretische Modellierung, maschinelles Lernen und präzise Experimente verbinden — sind notwendig, um Perowskit-Materialien von Laborprototypen in robuste Produkte zu überführen.

Wirtschaftliche und ökologische Perspektiven

Die Aussicht, dünnschichtige Perowskit-Solarzellen kostengünstig und flexibel herzustellen, hat weitreichende wirtschaftliche Implikationen: geringere Fertigungskosten, neue Integrationsfelder (z. B. gebäudeintegrierte Photovoltaik, mobile Elektronik) und die Möglichkeit, dezentrale Energieversorgungssysteme zu unterstützen. Gleichzeitig ist die ökologische Bewertung wichtig: Bleihaltige Perowskite werfen Fragen zur Toxizität und Recyclingfähigkeit auf. Deshalb laufen parallel Forschungen an bleifreien Alternativen und an Verfahren zur sicheren Einschließung und Rückgewinnung von Materialien.

Die Arbeit von Chalmers trägt dazu bei, Risiken zu vermindern, indem sie die Grundlagen liefert, um Materialmischungen und Prozessschritte zu wählen, die Stabilität und Lebensdauer von Modulen erhöhen — ein wichtiger Schritt, um perowskitbasierte Technologien verantwortungsvoll und wirtschaftlich konkurrenzfähig zu machen.

Ausblick: Von der Grundlagenforschung zur Anwendung

Die Ergebnisse zeigen, wie fortschrittliche Simulationstechniken unmittelbar in die Materialentwicklung rückgekoppelt werden können. Wenn atomar aufgelöste Modelle und experimentelle Validierung Hand in Hand gehen, entstehen robuste Designregeln für Perowskite: welche Phasen man anstrebt, welche Additive sinnvoll sind und wie Verarbeitungsparameter idealerweise gesetzt werden.

Langfristig ist das Ziel, perowskitbasierte Solarzellen mit hoher Effizienz, langer Lebensdauer und niedrigen Produktionskosten kommerziell konkurrenzfähig zu machen. Die hier vorgestellten Methoden tragen maßgeblich dazu bei, diese Ziele systematisch zu verfolgen — indem sie Unsicherheiten reduzieren und Vorhersagen ermöglichen, die über trial-and-error-basierte Laborarbeit hinausgehen.

Zusammengefasst demonstriert die Arbeit an der Chalmers University, wie maschinelles Lernen und großskalige Simulationen komplexes Phasenverhalten in Halid-Perowskiten aufklären können. Mit validierten atomaren Modellen für Formamidinium-Blei-Iodid erhalten Forschende einen klareren Weg zur Kontrolle von Stabilität und Leistung — ein entscheidender Fortschritt für Solarzellen der nächsten Generation und verwandte optoelektronische Technologien.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen