8 Minuten

Astronomen haben das erste eindeutige Anzeichen für einen mehrtemperaturigen koronalen Massenauswurf (CME) von einem jungen, sonnenähnlichen Stern beobachtet. Diese Entdeckung eröffnet neue Einblicke, wie gewaltsame stellare Ausbrüche das frühe Sonnensystem und die Bewohnbarkeit junger Planeten beeinflusst haben könnten.

Eine jugendliche Sonne im Fokus: Warum EK Draconis wichtig ist

Unsere heutige Sonne schleudert weiterhin koronale Massenauswürfe (CMEs) ins All, doch zahlreiche Indizien legen nahe, dass die junge Sonne deutlich eruptiver war. Um diese frühere Phase zu rekonstruieren, untersuchen Astronomen sogenannte Sonnenanaloga — Sterne, die der Sonne sehr ähnlich sind, aber wesentlich jünger. EK Draconis ist ein besonders aussagekräftiger Vertreter: Er dient als Proxy für die Sonne vor einigen hundert Millionen Jahren, als sie sich noch auf dem Weg ins mittlere Alter befand. Da energiereiche Partikel und Plasmaauswürfe junger Sterne Atmosphären radikal verändern können, hilft die Detektion von CMEs an solchen Sternen, die Bedingungen zu verstehen, die frühes Leben und die Entwicklung von Erd-, Mars- und Venus-ähnlichen Atmosphären beeinflussten.

EK Draconis steht damit im Zentrum der Forschung zur stellaren Aktivität, Magnetfelddynamik und ihrer Wirkung auf planetare Atmosphären. Studien an solchen Sonnenanaloga liefern Hinweise auf die Häufigkeit starker Flares und Super-CMEs, auf die Verteilung freigesetzter Energie sowie auf die mögliche Beschleunigung von Teilchen, die langfristig chemische und physikalische Veränderungen in frühen Planetensystemen hervorrufen können.

Wie das Team eine stellare Explosion bei zwei Temperaturen einfangen konnte

Ein internationales Forscherteam, zu dem unter anderem Kosuke Namekata von der Kyoto University gehörte, koordinierte simultane Beobachtungen aus dem Weltraum und von bodengebundenen Teleskopen, um das Ereignis zu erfassen. Die Gruppe kombinierte ultraviolette Spektroskopie des Hubble Space Telescope mit optischen Hα-Messungen von drei bodengebundenen Teleskopen in Japan und Korea. Hubble richtete sich auf farnultraviolette Emissionslinien, die besonders empfindlich für heißes Plasma sind, während die Bodenstationen kühleres Wasserstoffgas über die Hα-Linie verfolgten. Die zugleich durchgeführte Beobachtungskampagne ermöglichte es, sowohl die heißen als auch die kühleren Komponenten derselben Eruption in Echtzeit zu verfolgen.

Solche synchronisierten Multiwellenlängen-Beobachtungen sind technisch anspruchsvoll: sie erfordern präzises Timing, Vorhersagen der Aktivitätsfenster des Sterns und die Abstimmung zwischen internationalen Einrichtungen. Die Kombination aus UV-Spektroskopie und Hα-Photometrie / -Spektroskopie stellt sicher, dass Prozesse in sehr unterschiedlichen Temperatur- und Dichtebereichen der stellaren Korona und Chromosphäre gleichzeitig erfasst werden können.

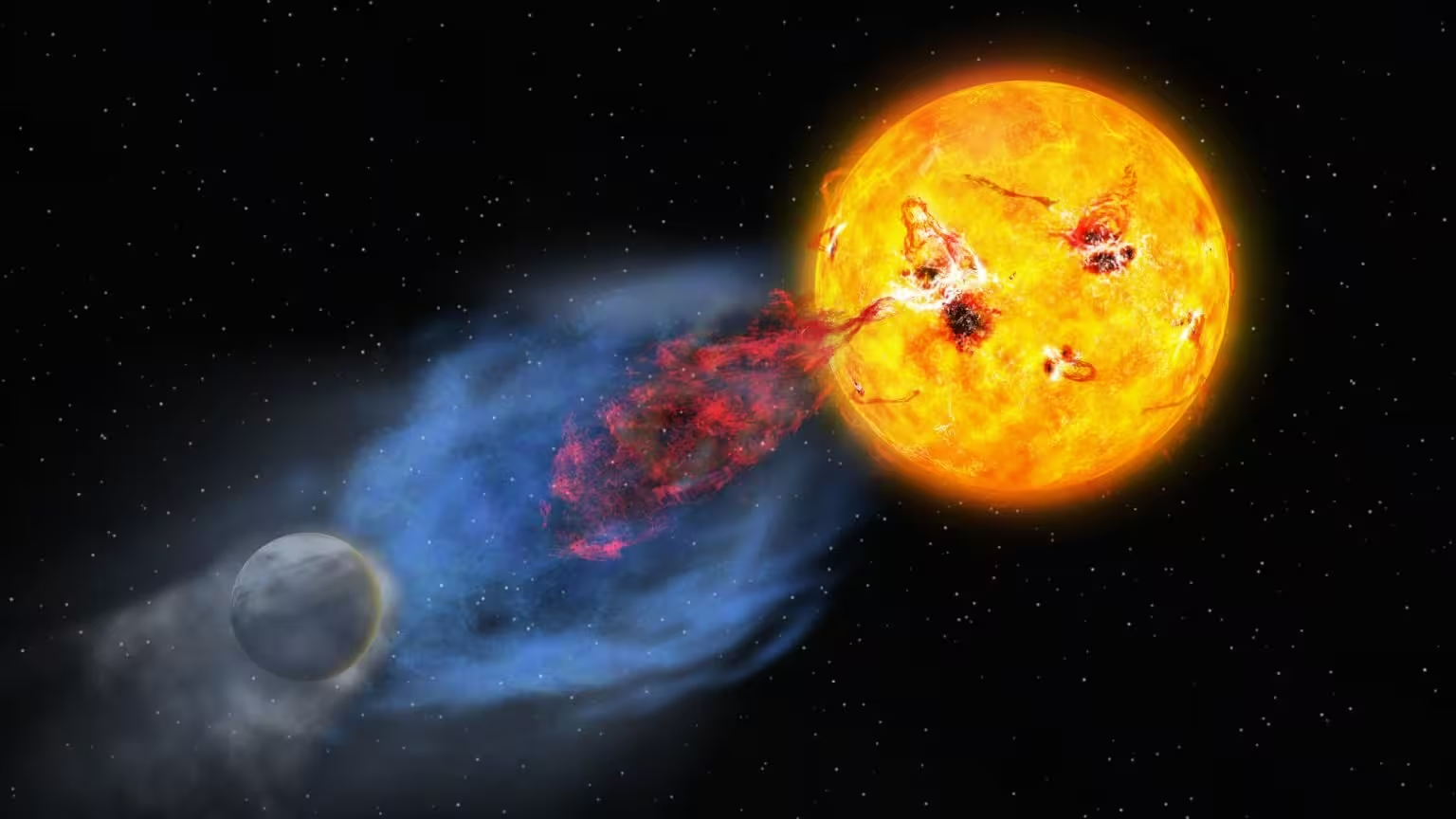

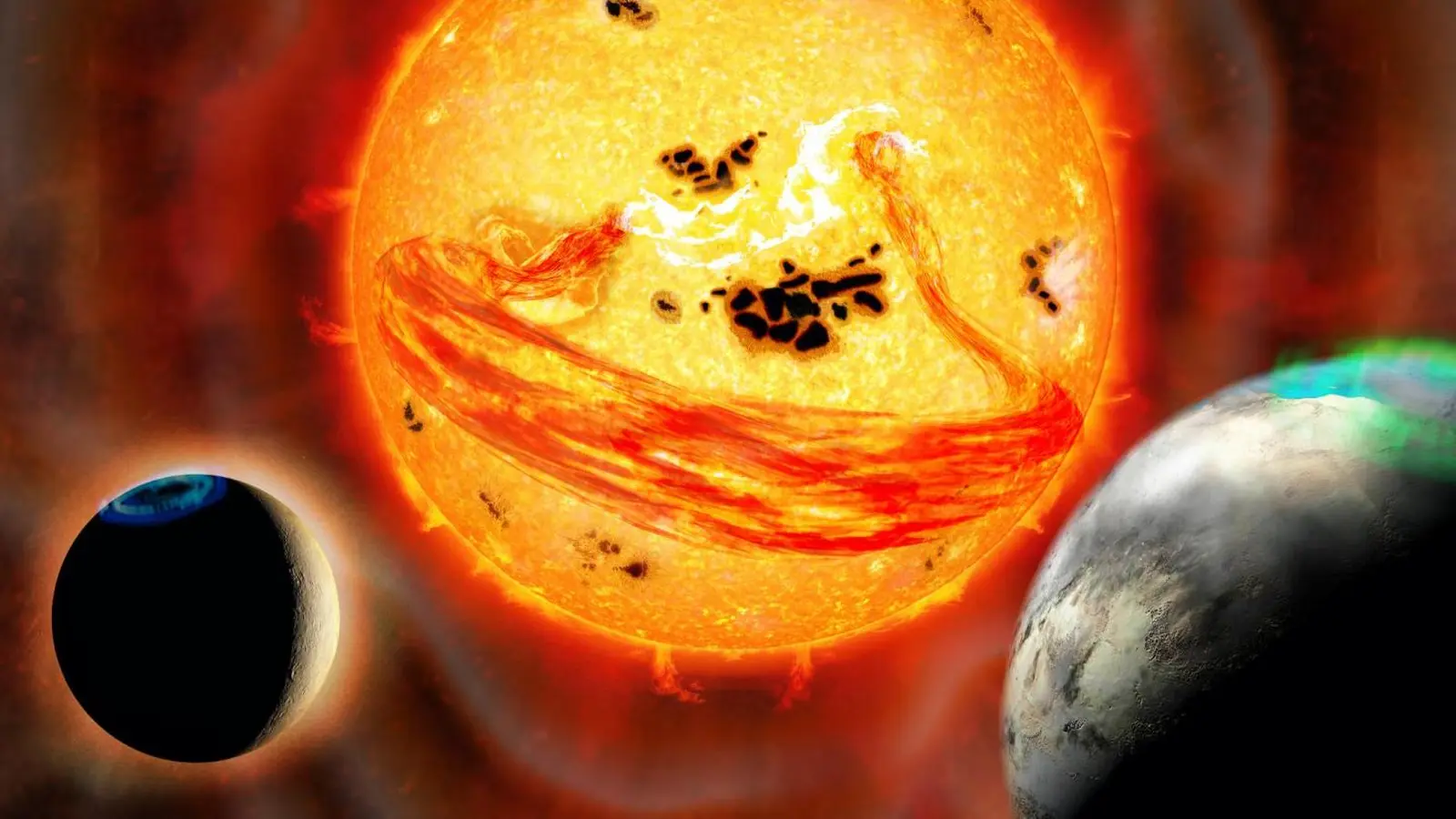

Künstlerische Darstellung eines koronalen Massenauswurfs von EK Draconis. Die heißere und schnellere Auswurfsstruktur ist blau dargestellt, die kühlere und langsamere Komponente in Rot.

Hauptergebnis: Heißes, schnelles Plasma gefolgt von kühlerem, langsamerem Gas

Die Messungen zeigten einen deutlich zweikomponentigen CME. Zuerst wurde heißes Plasma mit einer Temperatur von etwa 100.000 Kelvin ausgestoßen, das mit Geschwindigkeiten zwischen rund 300 und 550 Kilometern pro Sekunde unterwegs war. Etwa zehn Minuten später folgte eine kühlere Gaskomponente mit circa 10.000 Kelvin, die sich langsamer nach außen bewegte — ungefähr mit 70 Kilometern pro Sekunde. Die heiße Komponente trug signifikant mehr kinetische Energie, was darauf hindeutet, dass junge sonnenähnliche Sterne kraftvolle, schocktreibende Ausbrüche freisetzen können, die energiereiche Teilchen beschleunigen.

Die Beobachtung einer solchen Temperaturdifferenz innerhalb desselben CME liefert wichtige Hinweise zur internen Struktur dieser Ereignisse: häufig besteht der Kern eines Auswurfs aus sehr heißem, dichtem Plasma, während kühlere, neutralere Wasserstofffäden oder gezackte Filamente die äußeren Bereiche bilden. Bei jungen, aktiven Sternen sind Magnetfelder und Rekonnexionsprozesse besonders heftig, sodass mehrere Temperaturkomponenten gleichzeitig generiert werden können.

Technische Anmerkungen zur Messung

- Hubbles farnultraviolettes Spektrographie-Instrument maß Emissionslinien, die in hochtemperaturigem Plasma entstehen, und erlaubte so die Abschätzung von Temperaturen sowie Doppler-Verschiebungen, aus denen Geschwindigkeiten abgeleitet wurden.

- Bodengestützte Hα-Spektren zeichneten kältere, neutralere Wasserstoffstrukturen nach, die häufig dem heißeren Kern eines CME folgen oder ihn begleiten und Informationen über Dichte, Ionisationsgrad und Flussgeometrie liefern.

- Das Timing über mehrere Wellenlängen war entscheidend: ohne gleichzeitige UV- und optische Abdeckung wäre die Mehrtemperatur-Natur des Ereignisses unentdeckt geblieben. Diese Multiband-Strategie ist somit ein Schlüssel für die zuverlässige Detektion von CME-Strukturen und ihrer Dynamik.

Zusätzlich wurden die Beobachtungsdaten mit Modellrechnungen und Doppler-Analysen abgeglichen, um Unsicherheiten in Geschwindigkeits- und Energieabschätzungen zu reduzieren. Instrumentensensitivitäten, spektrale Auflösung und Kalibrierung spielten dabei eine zentrale Rolle, genauso wie die Berücksichtigung von Sternrotation und möglichen Projektionseffekten, die gemessene Geschwindigkeiten verfälschen können.

Warum das für planetare Atmosphären und Leben wichtig ist

Starke CME-Ereignisse und die dazugehörigen energiereichen Teilchenströmungen können Atmosphären entwässern, photochemische Reaktionen antreiben und die Zusammensetzung von Treibhausgasen beeinflussen. Im frühen Sonnensystem könnten häufige Super-Eruptionen volatile Schichten junger Planeten abgetragen oder Energie bereitgestellt haben, die die Synthese präbiotischer Moleküle begünstigte. Die neue Detektion stützt theoretische Modelle, nach denen hochenergetische Ausbrüche sowohl destruktive als auch konstruktive Prozesse fördern — beides ist für die Bewertung planetarer Habitabilität von Bedeutung. Kurz gesagt: Solche Ereignisse können Atmosphären bedrohen und gleichzeitig die Chemie katalysieren, die einen Weg hin zu Leben eröffnet.

Forscher betonen, dass die heiße, schnellere Plasma-Komponente auf großen Distanzen wahrscheinlich den größeren Schaden anrichtet, weil sie mehr Energie transportiert und starke Schockwellen erzeugt. Diese Schocks können die obere Atmosphäre erwärmen, Ionisationsfronten erzeugen und magnetosphärische Schutzmechanismen überlasten. In Modellen zur Abschätzung von Atmosphärenverlust, Strahlenexposition an planetaren Oberflächen und langfristiger Klimaentwicklung um junge Sterne müssen daher mehrtemperaturige CME-Parameter berücksichtigt werden.

Atmosphärenverlust kann durch mehrere Mechanismen erfolgen: thermische Flucht (Jeans-Flucht), hydrodynamischer Escape, sputternde Wechselwirkung mit Partikeln und die langfristige Erosion durch wiederholte Impakte von CME-getriebenen Schockfronten. Die unterschiedliche Temperatur- und Geschwindigkeitsstruktur einer CME bestimmt, welche dieser Prozesse dominiert — die heiße Komponente fördert vor allem Schock- und Partikelbeschleunigung, die kühlere Komponente kann dagegen Materie direkt aus der unteren Atmosphäre wegreißen oder als Träger von schweren Atomspezies fungieren.

Teamarbeit in der Astronomie: Wie Kooperation die Beobachtung möglich machte

Der Erfolg dieser Messung beruhte auf schneller Koordination zwischen Institutionen in Japan, Korea und den Vereinigten Staaten. Durch die Abstimmung der vorgesehenen Beobachtungsfenster des Hubble Space Telescope mit bodengestützten Teleskopkampagnen gelang es dem Team, die übliche Schwierigkeit zu überwinden, transienten stellaren Ereignissen nachzuweisen. Kosuke Namekata wies darauf hin, dass dieser Erfolg internationale wissenschaftliche Kooperation unterstreicht: unterschiedliche Einrichtungen, verschiedene Länder — ein gemeinsames wissenschaftliches Ziel.

Solche grenzüberschreitenden Kampagnen sind vor allem deshalb wichtig, weil stellare Aktivität oft unvorhersehbar auftritt und nur durch globale Netzwerke kontinuierlicher Überwachung zuverlässig erfasst werden kann. Zusammenarbeit erhöht nicht nur die Beobachtungszeit, sondern erlaubt auch den Einsatz komplementärer Instrumente — von hochauflösender UV-Spektroskopie bis zu schnellen Hα-Detektoren —, wodurch ein umfassenderes physikalisches Bild entsteht.

Experteneinschätzung

Dr. Sara Velasquez, eine fiktive Astrophysikerin spezialisiert auf stellare Aktivität, kommentiert: "Diese Beobachtung verändert das Bild grundlegend, weil sie bestätigt, dass junge Sonnenanaloga CMEs mit mehreren Temperaturkomponenten erzeugen können. Das beeinflusst die Modelle zum Atmosphärenverlust und zur Strahlenumgebung junger Exoplaneten. Fortgesetzte koordinierte Überwachung ermöglicht es uns, Häufigkeit und Energiedistribution dieser Eruptionen zu kartieren — eine Voraussetzung, um Habitabilität jenseits unseres Sonnensystems realistisch zu bewerten."

Weitere Forschung wird darauf abzielen, die Überwachung auf eine größere Stichprobe junger sonnenähnlicher Sterne auszuweiten, theoretische Modelle zum CME-getriebenen Atmosphärenverlust zu verfeinern und die Konsequenzen für die Atmosphären von Exoplaneten zu untersuchen, die von aktuellen und zukünftigen Observatorien entdeckt werden. Multiwellenlängen-Kampagnen wie diese haben sich als bewährte Strategie erwiesen, um die kurzlebigen, hochenergetischen Phänomene zu erfassen, die frühe planetare Umgebungen geformt haben.

Langfristig sind kombinierte Beobachtungen, numerische Magnetohydrodynamik-Modelle (MHD), sowie Laborexperimente zur Teilchenbeschleunigung und zur Plasmaphysik notwendig, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen CME-Plasma, Magnetfeldern und planetaren Atmosphären vollständig zu verstehen. Dies umfasst auch die Entwicklung besserer Vorhersagesysteme für stellare Raumwetterereignisse in jungen Planetensystemen und die Einbindung solcher Ereignisse in klimatologische Langzeitmodelle.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen