10 Minuten

Wissenschaftler wenden sich einer überraschenden Klasse zweidimensionaler Verbindungen zu — den MXenen — um neu zu überdenken, wie wir Treibstoffe und wichtige Chemikalien herstellen. Diese atomdünnen Materialien, aufgebaut aus Übergangsmetallcarbiden und -nitriden, bieten eine anpassbare Chemie und vielversprechende Eigenschaften als Elektrokatalysatoren, die zu saubererer Ammoniakproduktion und effizienteren Systemen für erneuerbare Energien führen könnten.

Warum MXene die Aufmerksamkeit von Forschern gewinnen

MXene sind dünne, geschichtete Materialien, deren Zusammensetzung sich auf atomarer Ebene anpassen lässt. Diese Flexibilität ist entscheidend: Durch den Austausch von Elementen im Gitter — beispielsweise durch Einbringen von Stickstoff anstelle von Kohlenstoff — können Forschende die Oberflächenreaktivität, das elektronische Verhalten und die Schwingungsmoden gezielt verändern. Praktisch bedeutet das, dass MXene so konstruiert werden können, dass sie bestimmte chemische Reaktionen begünstigen, einschließlich der elektrochemischen Umwandlung von atmosphärischem Stickstoff zu Ammoniak.

Die heutige Ammoniakproduktion ist energieintensiv und beruht auf dem über ein Jahrhundert alten Haber‑Bosch‑Verfahren, das fossile Brennstoffe verbraucht und große Mengen CO2 emittiert. Elektrokatalytische Ansätze, die von erneuerbarem Strom angetrieben werden, versprechen einen saubereren Weg, benötigen jedoch Katalysatoren, die effizient, langlebig und kostengünstig sind. MXene, besonders Nitride, werden zunehmend als praktikable Alternativen zu traditionellen, teuren Katalysatoren auf Basis edler Metalle angesehen.

Technisch bieten MXene mehrere Schlüsselvorteile: hohe elektrische Leitfähigkeit, variable Oberflächenterminalgruppen (z. B. -O, -OH, -F), mechanische Stabilität in Schichten sowie die Möglichkeit, elektronische Zustände durch gezielte Dotierung oder Schichtdicke zu steuern. Diese Eigenschaften sind relevant für die Elektrokatalyse, weil sie die Adsorption von Reaktanten, die Ladungsübertragung und die selektive Aktivierung von Molekülen beeinflussen können.

Zusätzlich zur chemischen Feinabstimmung erleichtert die hohe Flächen-zu-Volumen‑Ratio von MXenen die Erreichbarkeit aktiver Zentren und verbessert potenziell die Massen- und Ladungstransportprozesse in Elektrodenstrukturen. Solche Faktoren sind zentral, wenn man von atomaren Reaktionsmechanismen zu realen Elektrolysezellen und praktikablen Geräten übergehen möchte.

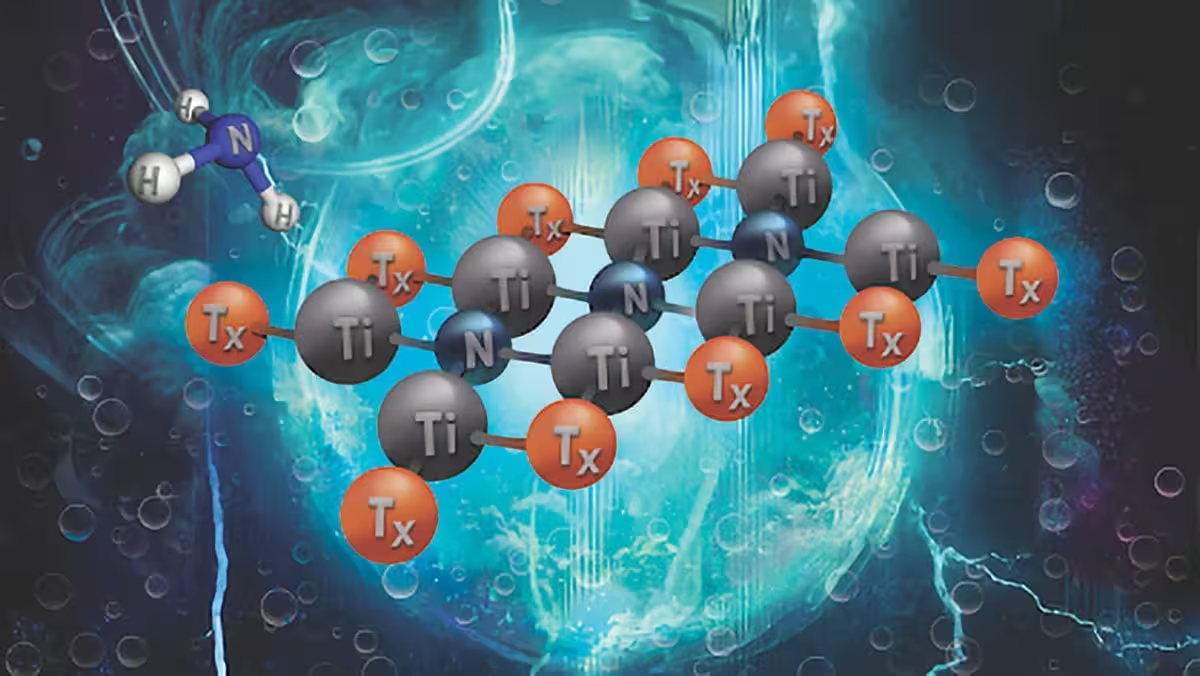

MXene (im Bild oben) sind eine neue Klasse zweidimensionaler Materialien aus Übergangsmetallcarbiden und -nitriden mit hochgradig anpassbaren elektrischen und chemischen Eigenschaften. Ihre bemerkenswerte Vielseitigkeit und das Potenzial in erneuerbaren Energien, der Katalyse und Elektronik haben einige Wissenschaftler dazu veranlasst, sie als ein Wundermaterial zu beschreiben. Bildnachweis: Dr. Abdoulaye Djire/Texas A&M University

Aus Luft wird Dünger: Das Versprechen für Ammoniaksynthese

Ammoniak ist zentral für die Düngemittelproduktion und zugleich ein vielversprechender Energieträger. Das von Dr. Abdoulaye Djire und Dr. Perla Balbuena an der Texas A&M University geleitete Team, zusammen mit dem Doktoranden Ray Yoo, untersucht, wie MXene elektrochemische Stickstoffreduktionsreaktionen (NRR) katalysieren können. Ihre Arbeit, veröffentlicht im Journal of the American Chemical Society (JACS), deutet darauf hin, dass Nitride‑MXene die elektrokatalytische Leistung im Vergleich zu Carbiden deutlich verbessern können.

Zentral für diese Verbesserung ist das Verhalten der Gitter‑Stickstoffatome. Indem sie Protonierung und Wiederauffüllung von Gitterstickstoff unter elektrochemischen Bedingungen erlauben, können MXene dynamisch am Reaktionsweg teilnehmen. Das bedeutet, dass das Material nicht nur als passive Oberfläche dient; seine atomare Zusammensetzung kann aktiv an der Bindung und Umwandlung von Stickstoffmolekülen in Ammoniak mitwirken.

Solche reaktiven Gitterbestandteile eröffnen neue Designmöglichkeiten für selektive NRR‑Katalysatoren: Durch gezielte Kontrolle der Gitterchemie lassen sich Bindungsenergien und Übergangszustände so anpassen, dass die Aktivierung von N2 begünstigt wird, während konkurrierende Nebenreaktionen wie die Wasserstoffentwicklung (HER) unterdrückt werden. Diese Balance zwischen Aktivität und Selektivität ist eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung praktischer elektrokatalytischer Systeme zur Ammoniaksynthese.

Darüber hinaus ist Ammoniak als Energieträger interessant, weil es bei Raumtemperatur gasförmig ist, eine hohe volumetrische Energiedichte besitzt und sich relativ einfach speichern und transportieren lässt. Wenn sich Ammoniak emissionsarm aus erneuerbarem Strom herstellen ließe, könnte es eine Schlüsselrolle in Energiespeicherung, Ferntransport und in Sektoren spielen, die schwer zu dekarbonisieren sind.

Wirtschaftliche Betrachtungen spielen ebenfalls eine Rolle: MXene‑Basiskatalysatoren auf Erdelementen und üblichen Übergangsmetallen könnten die Abhängigkeit von teuren Platin‑ oder Ruthenium‑basierten Materialien reduzieren, vorausgesetzt, die Synthese- und Verarbeitungsprozesse lassen sich ökonomisch skalieren und die Materialstabilität ist ausreichend hoch.

Computational und spektroskopische Evidenz: Mechanismen verstehen

Die Studie kombiniert erstprinzipielle Computermodellierung mit Labor‑Spektroskopie. Hao‑En Lai, ein Doktorand aus Dr. Balbuenas Gruppe, nutzte atomistische Simulationen, um zu quantifizieren, wie Lösungsmittel und Reaktionszwischenprodukte die Oberflächen‑Schwingungsmoden von MXenen verändern. Diese Änderungen sind relevant, weil Schwingungseigenschaften beeinflussen, wie Moleküle an der Oberfläche adsorbieren und reagieren.

Solche Rechnungen basieren typischerweise auf Dichtefunktionaltheorie (DFT) und können Adsorptionsenergien, Aktivierungsbarrieren und Reaktionspfade für einzelne Schritte der NRR aufschlüsseln. Darüber hinaus erlauben Ab‑initio‑Molekulardynamik‑Simulationen Aussagen über die dynamische Wechselwirkung von Elektrolyt, Solvathülle und Gitteratomen, was insbesondere für die Rolle des Gitterstickstoffs von Bedeutung ist.

Experimentell hat Djires Gruppe titannitrid‑basierte MXene mit Raman‑Spektroskopie untersucht, einer nicht‑destruktiven Technik, die Schwingungssignaturen eines Materials abbildet. Raman‑Spektren zeigten Veränderungen, die mit der Reaktivität des Gitterstickstoffs zusammenhängen, und boten so einen direkten spektroskopischen Zugriff auf die Art und Weise, wie MXene an der elektrokatalytischen Stickstoffreduktion teilnehmen.

Die Kombination von Theorie und Messung ist besonders kraftvoll: Theoretische Modelle können spezifische Signaturen vorhersagen — z. B. Verschiebungen von Peaks, die mit bestimmten Bindungszuständen korrelieren — und Spektroskopie kann diese Vorhersagen verifizieren oder verfeinern. Gemeinsam bilden sie eine Methodik, mit der designrelevante Struktur‑Eigenschaftsbeziehungen herausgearbeitet werden können.

In den Experimenten wurden zudem Umgebungsfaktoren wie pH‑Wert, Ionenkonzentration und Elektrodenpolarisation berücksichtigt, weil solche Parameter die Protonierungsdynamik und damit die Reaktionskinetik stark beeinflussen. Die Beobachtung, dass sich Gitterstickstoff protonieren und unter Betrieb regenerieren lässt, legt nahe, dass MXene‑Oberflächen nicht statisch sind — sie sind aktive, sich dynamisch verändernde Katalysatorsysteme.

Praktisch bedeutet das für die Entwicklung, dass Forscher nicht nur das Element selbst, sondern das gesamte strukturelle Umfeld — Gitteratome, Oberflächentermini, Schwingungsdynamik und Lösungsmittel‑Interaktionen — in ihre Designprinzipien einbeziehen müssen. Solche umfassenden Designregeln können später die Synthese und Skalenoptionen für funktionale Elektroden leiten.

"Unser Ziel ist es, über die Idee hinauszukommen, dass die Katalysatorleistung allein vom Metallelement abhängt," erklärte Djire. Stattdessen betont das Team den gesamten strukturellen Kontext — Gitteratome, Schwingungsdynamik und Lösungsmittel‑Interaktionen — bei der Bewertung katalytischer Funktion.

Was das für erneuerbare Energien und die Industrie bedeutet

Wenn MXene zuverlässig so angepasst werden können, dass sie Ammoniaksynthese mit hoher Effizienz und niedrigem Überspannungsbedarf antreiben, sind die Auswirkungen weitreichend. Sauberere Ammoniakproduktion könnte die Düngemittelherstellung dekarbonisieren und Ammoniak ermöglichen, in bestimmten Energiespeicher‑ und Transportrollen fossile Brennstoffe zu ersetzen. Die relative Verfügbarkeit und Anpassungsfähigkeit von MXenen könnte zudem die Abhängigkeit von knappen Edelmetallen in einer Reihe von Elektrokatalysatoren verringern.

Auf industrieller Ebene würde die Umstellung auf elektrokatalytische Ammoniaksynthese, die mit erneuerbarem Strom betrieben wird, einen Paradigmenwechsel bedeuten: Dezentralere Produktion, geringere Infrastrukturabhängigkeit von großen Haber‑Bosch‑Anlagen und die Möglichkeit, Ammoniak in Regionen mit hohem Anteil erneuerbarer Energiequellen lokal herzustellen. Das kann nicht nur Emissionen reduzieren, sondern auch Versorgungsrisiken mindern und neue Geschäftsmodelle für Energie‑Kraftstoff‑Kopplungen schaffen.

Dennoch bleiben erhebliche Herausforderungen: Die Überführung von atomaren Einsichten in skalierbare Elektroden erfordert Lösungen für Materialstabilität, Massentransport in realen Geräten und langfristige Reproduzierbarkeit. MXene‑Schichten müssen in elektronenleitfähige, poröse Elektrodensysteme eingebettet werden, die sowohl den Ionentransport als auch die mechanische Stabilität während langandauernder Elektrolyse sicherstellen.

Weitere technische Hürden betreffen die Interaktion von MXenen mit Elektrolyten (z. B. Ionenadsorption, Löslichkeitsverhalten) sowie die Herstellungskosten und Umweltverträglichkeit der Syntheseprozesse. Moderne MXene‑Synthesen beruhen häufig auf selektivem Ätzen von Vorläufer‑Max‑Phasen, wobei ätzende Chemikalien und anschließende Oberflächenmodifikationen zum Einsatz kommen. Für die industrielle Nutzung sind sicherere, ressourcenschonendere und skalierbare Herstellungsverfahren wünschenswert.

Hinzu kommt die Herausforderung der Nebenreaktion Wasserstoffentwicklung: In vielen Elektrolysebedingungen ist HER kinetisch bevorzugt gegenüber NRR. Deshalb sind Strategien zur Unterdrückung von HER (z. B. durch geeignete Oberflächenmodifikation, Elektrolytdesign oder Potentialsteuerung) entscheidend, um hohe Faraday‑Effizienzen für Ammoniak zu erreichen.

Regulatorische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen werden ebenfalls die Praxisreife beeinflussen. Förderprogramme, CO2‑Preisstellungen und Investitionen in Pilotanlagen sind notwendig, um Prototypen in industrielle Demonstratoren zu überführen. Die Integration von MXene‑basierten Katalysatoren in Elektrolyseure und deren Lebenszyklusanalysen sind wichtige nächste Schritte, um die tatsächliche CO2‑Einsparung und Wirtschaftlichkeit zu belegen.

Expert Insight

"MXene geben uns ein beispielloses Maß an Kontrolle über die Oberflächenchemie von Katalysatoren," sagt Dr. Elena Marquez, eine Materialwissenschaftlerin, die nicht an der Studie beteiligt war. "Durch die Kombination von Theorie und Spektroskopie können Teams wie das von Djire Designregeln identifizieren, die die Synthese in Richtung realer Geräte lenken. Die nächsten Schritte werden darin bestehen, Stabilität zu entwickeln und diese Materialien in Prototyp‑Elektrolyseure zu integrieren."

Marquez hebt hervor, dass die Interdisziplinarität — Verbindung von Materialchemie, Theoriebildung, Elektrochemie und Ingenieurswesen — der Schlüssel ist, um MXene aus dem Labor in industrielle Anwendungen zu überführen. Solche Kooperationen ermöglichen auch die gleichzeitige Optimierung von Katalysatorleistung, Elektrodenarchitektur und Systemintegration.

Während sich das Feld weiterentwickelt, könnten MXene zu einer Säule der erneuerbaren, elektrisch angetriebenen Chemieproduktion werden — eine Brücke zwischen fundamentaler Materialforschung und dringenden Klima‑ sowie Agrarfragen. Forschungsteams arbeiten daran, Modelle zu verfeinern, experimentelle Charakterisierungen auszuweiten und MXene unter praktischen Betriebsbedingungen zu testen. Mit multidisziplinärem Einsatz könnten diese zweidimensionalen Materialien dazu beitragen, die Art und Weise, wie wir lebenswichtige Chemikalien produzieren und erneuerbare Elektrizität zur Unterstützung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft nutzen, neu zu schreiben.

In den kommenden Jahren werden zusätzlich Langzeitstudien zur Korrosionsbeständigkeit, Zyklusfestigkeit und Degradationsmechanismen sowie zur Wechselwirkung zwischen MXene‑Schichten und Polymerbindemitteln in Elektroden relevant sein. Prüfstände, die unter industriellen Betriebsbedingungen arbeiten, sind unerlässlich, um die Technologie‑Reife zu bewerten und die notwendigen Skalierungsstrategien zu entwickeln.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass MXene zwar kein Allheilmittel sind, aber als Plattformmaterialien ein weites Feld an Anpassungs- und Optimierungsmöglichkeiten bieten. Ihre Kombination aus elektronischer Leitfähigkeit, chemischer Einstellbarkeit und struktureller Vielfalt macht sie zu einem spannenden Kandidaten für zukünftige Entwicklungen in der Elektrokatalyse, speziell für die dekarbonisierte Ammoniakproduktion und andere Anwendungen der erneuerbaren Chemie.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen