7 Minuten

Wissenschaftler haben begonnen, ein verlässliches Signal aus dem elektrischen "Rauschen" des Gehirns herauszuarbeiten, das direkt mit den Bewegungsstörungen bei Parkinson korrespondiert. Durch das Zusammenführen von Tiefenhirnaufzeichnungen aus Dutzenden von Patientinnen und Patienten berichten Forschende, dass sich jetzt rhythmische Muster identifizieren lassen, die künftig adaptive Therapien steuern und die motorische Kontrolle verbessern könnten.

Listening for meaning in the brain’s noise

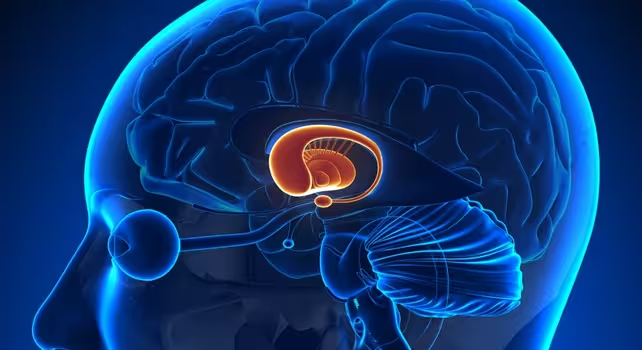

Die Parkinson-Krankheit entsteht, wenn die basalen Ganglien — ein tief im Gehirn gelegenes Netzwerk, das Bewegungen filtert, koordiniert und selektiert — nicht mehr korrekt funktionieren. Das resultierende klinische Bild ist das vertraute Trio aus verlangsamten Bewegungen (Bradykinesie), Muskelsteifheit (Rigor) und Tremor. Über Jahre hinweg haben Forschende vermehrt bestimmte elektrische Rhythmusmuster beobachtet, insbesondere Mittel- bis Hochfrequenzoszillationen, die als Beta-Wellen bezeichnet werden, in den basalen Ganglien von Patientinnen und Patienten. Diese Signale waren jedoch oft verrauscht, in verschiedenen Studien inkonsistent und schwer eindeutig mit einzelnen Symptomen zu verknüpfen.

Das Team am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften leitete eine internationale Kooperation, um diese Limitationen zu überwinden. Die Forschenden kombinierten fünf separate Datensätze mit elektrophysiologischen Aufzeichnungen, die von tief implantierten Elektroden bei 119 Menschen mit Parkinson gewonnen worden waren. Anstatt kranke Gehirne mit unabhängigen Kontrollpersonen zu vergleichen, analysierte die Gruppe die Aktivität zwischen den beiden Hemisphären innerhalb derselben Person — eine Taktik, die hilft, krankheitsrelevante Rhythmen von individueller Variabilität zu trennen und Störfaktoren zu minimieren.

Die innerhalb-individuelle Vergleichsmethode reduziert systematische Verzerrungen durch Alter, Medikationsstatus, chirurgische Positionierung der Elektroden oder Unterschiedlichkeit der Symptomprofile. Indem Differenzen zwischen der stärker und der weniger betroffenen Hemisphäre betrachtet wurden, konnten die Forschenden Signale herausfiltern, die konsistent mit motorischen Defiziten zusammenhängen. Diese Herangehensweise ist besonders geeignet, wenn heterogene klinische Kohorten und unterschiedliche Datenakquisitionsprotokolle zusammengeführt werden.

"Man kann sich das Gehirn wie einen Konzertsaal voller Musiker vor der Probe vorstellen", erläuterte der Neurologe Moritz Gerster, Erstautor der Studie. "Einige Gruppen spielen synchron zusammen und erzeugen einen klaren Rhythmus. Andere proben für sich und gehen im nicht-rhythmischen 'Rauschen' unter. Wenn man nur die Gesamtlautstärke misst, bleibt dieser Unterschied verborgen."

How the signal maps onto movement

Durch die Trennung rhythmischer Aktivität von nicht-rhythmischem Feuern identifizierte das Team robuste Muster von Beta-Band-Oszillationen und Spike-Aktivität, die mit der Schwere motorischer Einschränkungen korrelierten. Kurz gesagt: bestimmte Rhythmusmuster tief in den basalen Ganglien spiegelten verlässlich wider, wie stark die Bewegungen der Patientinnen und Patienten beeinträchtigt waren.

Technisch betrachtet beruhten die Befunde auf Analysen lokaler Feldpotenziale (LFPs) und einzelzellnaher Spikes, die zusammen ein detailliertes Bild der neuronalen Dynamik lieferten. Beta-Oszillationen (typischerweise im Bereich von ~13–30 Hz) traten häufiger oder mit höherer Synchronisierung in der stärker betroffenen Hemisphäre auf. Außerdem zeigte die Spike-Korrelation, dass bursts oder phasengebundene Feuerraten mit motorischen Symptomen verknüpft waren. Solche kombinierten Signale — LFP-Beta-Power gemeinsam mit Spike-Timing-Informationen — erhöhen die Sensitivität gegenüber rein spektralen Analysen und eignen sich besser als Biomarker.

Das ist relevant, weil die derzeitige tiefe Hirnstimulation (Deep Brain Stimulation, DBS) — eine etablierte Therapie für ausgewählte Menschen mit Parkinson — in der Regel kontinuierliche elektrische Pulse liefert. Würde man das Gehirn stattdessen in Echtzeit überwachen und nur dann stimulieren, wenn pathologische Rhythmen auftreten, könnte die Therapie sowohl präziser als auch effektiver werden. Man kann sich das wie einen Dirigenten vorstellen, der endlich erkennt, welche Instrumente falsch liegen, und diese gezielt synchronisiert.

Adaptive DBS-Systeme oder sogenannte Closed-Loop-Systeme nutzen biometrische Signale als Trigger, um Stimulation bedarfsgerecht ein- oder auszuschalten. Die hier identifizierten elektrischen Signaturen könnten dienen, um Stimulationsalgorithmen vorzuschalten, die nur bei erhöhten Beta-Bursts, abnormaler Phasen-Kohärenz oder bestimmten Spike-Mustern anspringen. Dadurch ließen sich mögliche Nebenwirkungen reduzieren, die mit kontinuierlicher Stimulation verbunden sind, wie Dysarthrie, Hypokinese in nicht-betroffenen Domänen oder Stimulationsinduzierte Verhaltensänderungen.

Lage der basalen Ganglien im Gehirn

Implications for treatment and research

Der methodische Ansatz der Studie — das Zusammenführen mehrerer Datensätze und die Verwendung von intraindividuellen Hemisphärenvergleichen — reduziert Störfaktoren wie Patientendiversität und gemischte Symptomprofile. Dadurch werden die identifizierten Rhythmen zu stärkeren Kandidaten für Biomarker in adaptiven Neuromodulationssystemen. Entwicklerinnen und Entwickler von Next‑Generation‑DBS-Geräten könnten diese Biomarker verwenden, um die Stimulation nur dann auszulösen, wenn pathologische Aktivität auftritt, was motorische Ergebnisse verbessern und Nebenwirkungen verringern könnte.

Solche Biomarker müssten jedoch strengen Validierungsbedingungen standhalten: sie sollten zuverlässig über verschiedene Patienten, unterschiedliche Implantatpositionen, variable Medikationszustände und im Alltag nachweisbar sein. Kriterien umfassen Sensitivität (wie gut der Marker relevante Symptome vorhersagt), Spezifität (Abgrenzung von nicht-pathologischer Aktivität), Stabilität über die Zeit und technische Implementierbarkeit in implantierbarer Hardware mit begrenzten Rechen- und Energie-Ressourcen.

Die Veröffentlichung der Ergebnisse in eBioMedicine zeigt, dass diese elektrophysiologischen Marker nicht nur für die Geräteentwicklung relevant sind, sondern auch klinische Studien verfeinern, die Testphase von Implantaten beschleunigen und Therapieprotokolle an die schwankenden Bedürfnisse einzelner Patientinnen und Patienten anpassen könnten. So ließen sich adaptive Stimulationsstrategien schrittweise in randomisierten kontrollierten Studien gegenüber herkömmlichen, kontinuierlichen DBS-Protokollen testen.

Darüber hinaus eröffnet die gemeinsame Analyse großer Datensätze Möglichkeiten für maschinelles Lernen und biomarkerbasierte Klassifikationsverfahren. Mit annotierten LFP- und Spike-Daten lassen sich prädiktive Modelle trainieren, die frühe Anzeichen einer Symptomverschlechterung erkennen, Medikamenten-Wirkungen quantifizieren oder auch nicht-motorische Begleiterscheinungen wie Schlafstörungen oder Stimmungsänderungen in Bezug zu bestimmten Hirnmustern setzen.

Für Grundlagenforschung und Translation bedeutet dies einen klaren Vorteil: standardisierte, robuste Signaturen erleichtern die Vergleichbarkeit zwischen Kohorten, verbessern die Reproduzierbarkeit und schaffen eine belastbare Basis für regulatorische Zulassungsverfahren neuer Therapiegeräte.

What’s next?

Die Überführung dieser Befunde in die klinische Praxis erfordert gezielte klinische Studien, die rhythmusgesteuerte Stimulationsprotokolle prüfen, sowie längsschnittliche Überwachungen, um Langzeitnutzen und -sicherheit zu bestätigen. Solche Studien müssen endpunktorientiert gestaltet sein — beispielsweise mit primären Endpunkten wie Verbesserung der motorischen Funktion (gemessen z. B. anhand der UPDRS-Motor-Skala), Reduktion der Stimulationszeit, Verringerung von Nebenwirkungen oder Lebensqualitätsverbesserungen.

Technisch sind mehrere Herausforderungen zu bewältigen: die Implementierung zuverlässiger Signalverarbeitungsalgorithmen auf implantierbarer Hardware, die Minimierung von Artefakten durch Bewegung oder externe Interferenzen, sowie die Gewährleistung von Energieeffizienz, um die Lebensdauer der Implantate zu maximieren. Ferner sind ethische und datenschutzrechtliche Aspekte relevant, wenn kontinuierliche Aufzeichnung und adaptive Algorithmen in den Alltag integriert werden sollen.

Trotz dieser Hürden bringt die Studie, indem sie eine verlässliche Signatur der Parkinson‑Motorik im elektrischen Hintergrund des Gehirns nachweist, die adaptive Neuromodulation einen bedeutsamen Schritt näher. Für Klinikerinnen und Kliniker, Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Betroffene eröffnet sich eine hoffnungsvolle Perspektive: Anstatt Parkinson hauptsächlich mit groben, kontinuierlichen Pulsen zu behandeln, könnten wir bald die Stimulation an den eigenen Rhythmen des Gehirns ausrichten — Lebensqualität verbessern, Nebenwirkungen reduzieren und die Therapie personalisieren.

Kurzfristig sind Pilotstudien mit kleinen Kohorten und gut kontrollierten Endpunkten zu empfehlen, um Protokolle zu optimieren. Mittelfristig sind multizentrische, randomisierte Studien notwendig, die auch kommerzielle Implantatplattformen einbeziehen. Parallel sollten offene Datenformate und standardisierte Analysepipelines gefördert werden, damit die Forschungs- und Entwicklungs-Community valide Vergleichsbedingungen nutzen kann.

Zusammenfassend zeigt die Arbeit, dass auf Basis tief hirnphysiologischer Messungen Biomarker für Parkinson bewegungsbezogene Dysfunktionen identifiziert werden können. Diese Erkenntnis stärkt die wissenschaftliche Grundlage für adaptive DBS‑Systeme und legt den Grundstein für eine neue Generation klinischer Anwendungen in der Neuromodulation.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen