8 Minuten

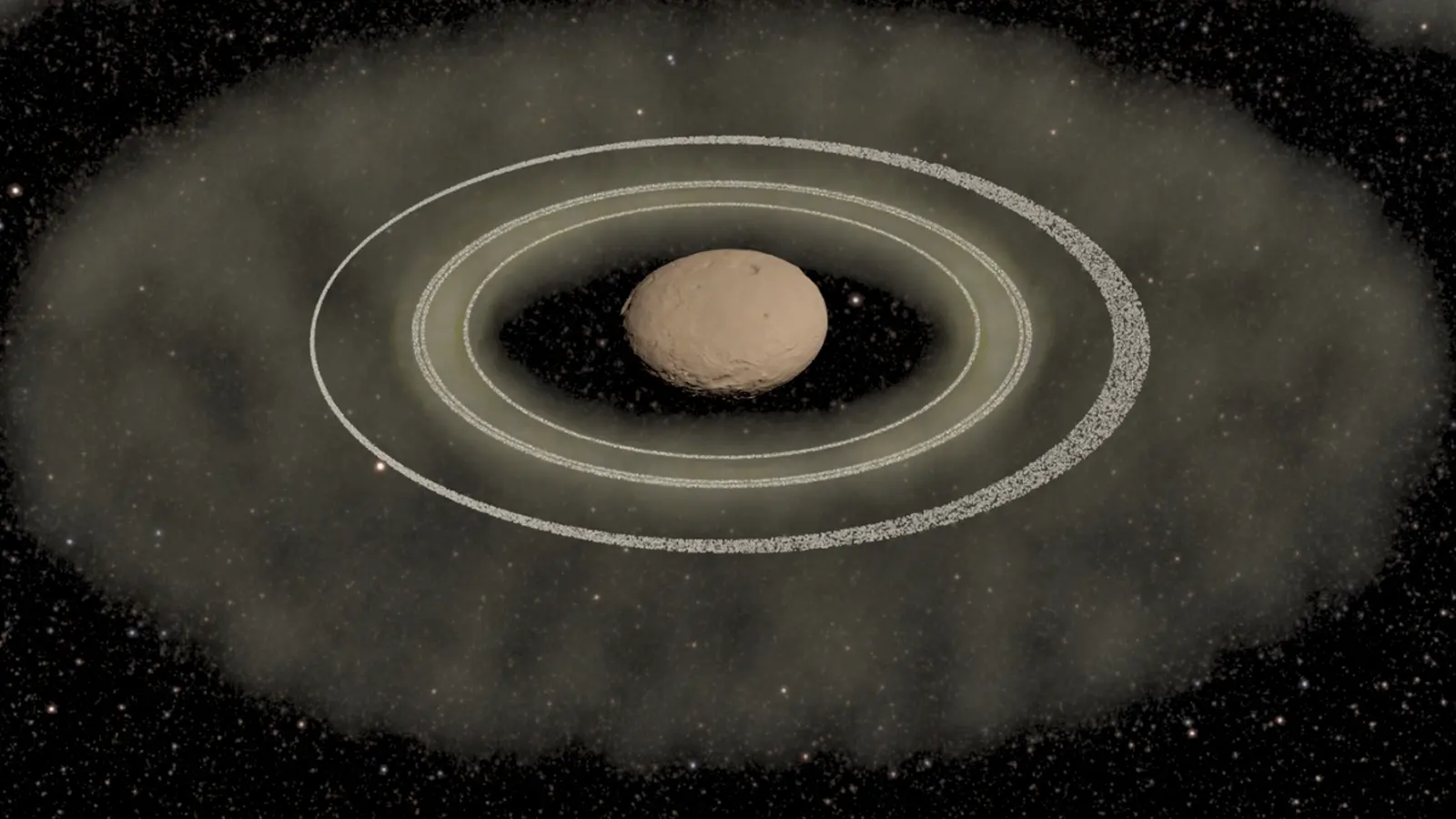

Neue Beobachtungen deuten darauf hin, dass der Centaur Chiron — ein kleiner, kometenähnlicher Himmelskörper, der sich zwischen Jupiter und Uranus bewegt — von einem sich schnell verändernden System aus Ringen und Trümmern umgeben ist. Aktuelle Daten aus Sternbedeckungen (Occultationen) zeigen mehrere Ringstrukturen und eine diffuse Scheibe, die offenbar auf für Menschen messbaren Zeitskalen entstehen und sich verändern. Das bietet ein seltenes Fenster dafür, wie Ringsysteme um kleine Körper entstehen und sich entwickeln.

Wie Astronomen die Ringbildung in Echtzeit erfassten

Chiron ist ein etwa 210 Kilometer großer Körper, der die Grenze zwischen Kometen und Asteroiden verwischt. Als Centaur klassifiziert, folgt er einer elliptischen Bahn zwischen Jupiter und Neptun und wird dabei immer wieder durch die Gravitationsfelder der Riesenplaneten gestört. Wegen seiner großen Entfernung und geringen Helligkeit liefert direkte Bildgebung nur begrenzte Details. Wenn Chiron jedoch vor einem Hintergrundstern vorbeizieht — ein Ereignis, das man als Sternbedeckung oder Occultation bezeichnet — wird seine Silhouette zusammen mit umgebendem Material für kurze Zeit im Gegenlicht sichtbar und kann hochaufgelöst studiert werden.

Am 10. September 2023 koordinierten Beobachterinnen und Beobachter in ganz Südamerika eine solche Sternbedeckung. Ein Bündel von 31 Teleskopen zeichnete das Licht des Sterns auf, als Chiron und seine Umgebung die Sichtlinie kreuzten. Die zusammengesetzten Lichtkurven zeigten nicht nur den kurzen Helligkeitsabfall durch den Hauptkörper, sondern auch mehrere kürzere und flachere Dips, die mit Ringen oder ausgedehntem Material in Einklang stehen. Die räumliche und zeitliche Auflösung dieser Daten ermöglichte es, feinere Strukturen zu identifizieren, als es einzelne Beobachtungen erlaubt hätten.

„Als Chiron vor einem fernen Stern vorbeizog, wurde dessen Licht nicht nur durch den Hauptkörper abgeschwächt, sondern auch durch mehrere umgebende Strukturen“, erklärte der Astronom Chrystian Pereira vom National Observatory in Brasilien. „Wir konnten dieses System mit bisher unerreichter Detailtreue kartieren.“ Diese Kartierung basiert auf der Analyse von zeitlich aufgelösten Lichtkurven, präziser Zeitstempelung und der Kombination unterschiedlicher Sichtachsen (Chords), die durch die Vielzahl an Beobachtungsstandorten überquert wurden. Solche Daten erlauben Rückschlüsse auf Radien, Breiten und optische Tiefen potenzieller Ringe sowie auf diffuse Verteilungen von Staub und Eis um den Kleinkörper.

Was die Daten tatsächlich zeigen

Die Signaturen in den Occultationsdaten deuten auf mindestens drei diskrete ringartige Signale in orbitalen Radien nahe 273 km, 325 km und 438 km vom Zentrum Chirons hin. Zusätzlich rekonstruierte das Team eine breitere, scheibenartige Komponente, die sich grob von etwa 200 bis 800 km erstreckt, sowie ein schwaches äußeres Signal in der Nähe von 1.380 km. Die Kombination aus scharfen, kurzen Abschattungen und einer ausgedehnten, diffuseren Absorption spricht für ein komplexes Mehrkomponenten‑System aus dichteren Ringabschnitten und locker gebundenem Material.

Diese Merkmale stehen im Kontrast zu früheren Analysen einer Occultation aus dem Jahr 2018 unter Leitung von Amanda Sickafoose vom Planetary Science Institute, was nahelegt, dass sich die Umgebung um Chiron verändert. Pereira und Kolleginnen und Kollegen argumentieren, dass einige Ringsegmente nahe genug am Zentralobjekt liegen, dass seine Gravitation, Gezeitenkräfte und Teilchenkollisionen die Strukturen rasch verändern oder sogar auflösen würden — ein Indiz dafür, dass es sich um relativ junge, aktiv sich entwickelnde Features handeln könnte. Die Auswertung berücksichtigt Signal‑zu‑Rausch‑Verhältnisse, Zeitauflösung der Messungen und geometrische Projektionseffekte, um Radien und mögliche Breiten der Ringe einzugrenzen.

Die einfachste Erklärung für das beobachtete System ist, dass Chiron um 2021 einen kometenähnlichen Ausbruch erlebte und dabei Staub sowie gefrorene Partikel ausstieß. Dieses Material scheint in die Äquatorebene des Körpers zu sinken und wird durch gravitative Resonanzen, gegenseitige Kollisionen sowie die Rotation Chirons in einem Scheiben‑ und Ringmuster geordnet. In einem solchen Szenario wirken kollisionsdämpfende Prozesse, durch die kleine Partikel Energie verlieren und sich entlang der Bahnebene zusammenziehen, während resonante Wechselwirkungen bevorzugte Abstände und Lücken formen können. Gleichzeitig begrenzt die geringe Eigenmasse Chirons die Fähigkeit des Systems, Teilchen langfristig zu binden, sodass viele Strukturen nur vorübergehend stabil sein können.

Aus dynamischer Sicht beeinflussen mehrere Faktoren die Lebensdauer und Entwicklung dieser Ringe: die Partikelgrößenverteilung (von Mikrometern bis zu Zentimetern und darüber), die optische Tiefe, die Häufigkeit und Energie von Kollisionen sowie externe Störungen durch Vorbeiflüge anderer Körper oder wechselnde Solarstrahlung. Ferner kann die Nähe zu sogenannten Roche‑Grenzen, die Balance zwischen Eigengravitation und Gezeitenkräften, eine Rolle dabei spielen, ob größere Brocken erhalten bleiben oder zermahlen werden und so neues feines Material für eine kurzlebige Ringscheibe liefern.

Warum das für die Planetenforschung wichtig ist

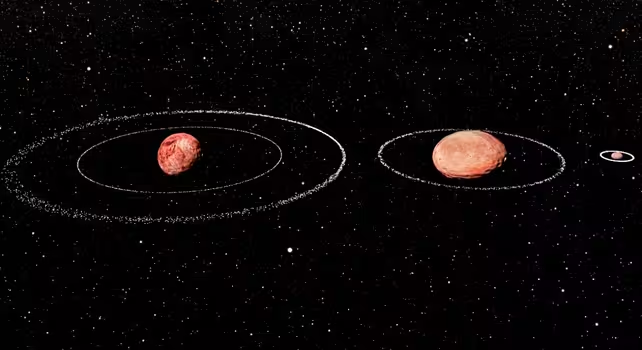

Ringsysteme um kleine Körper sind selten, werden aber zunehmend erkannt. Bekannt sind Ringe um Objekte wie Chariklo, Haumea und Quaoar; auffällig ist, dass keine der bekannten Monde im Sonnensystem vergleichbare Trümmerringe zeigen. Chiron könnte deshalb als ein natürliches Labor dienen, um frühe Phasen der Ringbildung zu untersuchen und zu verstehen, wie flüchtige Ejecta sich in kohärente, wenn auch eventuell kurzlebige, Ringe verwandeln.

Das Verständnis der Ringentstehung hat Auswirkungen, die über die Centauren hinausgehen. Dieselben physikalischen Prinzipien — kollisionsbedingte Dämpfung, resonante Formung durch gravitative Wechselwirkungen und das Gleichgewicht zwischen Dispersion und Selbstgravitation — sind auch auf protoplanetare Scheiben und die Ringe der Gasriesen anwendbar. Beobachtungen von Ringsystemen in unterschiedlichen Größenordnungen und Konfigurationen liefern wichtige Daten, um dynamische Modelle zu verfeinern und besser zu begreifen, wie Materie in Umgebungen mit geringer Gravitation migriert, zusammenklumpt oder wieder auseinanderbricht. Diese Erkenntnisse tragen zur allgemeinen Theorie der Planetenentstehung und Satellitenbildung bei und helfen, Skaleneffekte zwischen Kleinkörpern und großen Planetenringen zu quantifizieren.

Zudem bietet Chiron die Möglichkeit, Prozesse zu beobachten, die möglicherweise auch in den frühen Stadien der solaren Systementwicklung auftraten: episodische Ausbrüche, schnelle Umverteilung von Material und die Bildung transienter Strukturen, die später stabilisiert oder aufgelöst werden. Das macht das Objekt zu einem wertvollen Ziel für theoretische Modellierung und numerische Simulationen, die beispielsweise die Rolle von Kollisionen, Poynting‑Robertson‑Effekten oder Elektrodynamik in tenuen Scheiben untersuchen.

Weitere Kleinplaneten mit Ringen sind (von links) Quaoar, Haumea und Chariklo. Auffällig ist, dass keine der Monde des Sonnensystems vergleichbare Ringe besitzt. (National Observatory)

Beobachtungsmethoden und die Stärke von Sternbedeckungen

Sternbedeckungen gehören zu den effektivsten Techniken, um schwaches Material in der Umgebung von Kleinkörpern nachzuweisen. Schon eine kurze Bedeckung von wenigen Sekunden kann, bei hoher zeitlicher Auflösung und mehreren Beobachtern auf verschiedenen Chords, präzise Einschränkungen für Ringradien, Breiten und Opazitäten liefern. Die Stärke dieser Methode liegt in der sehr hohen Längenskalaauflösung, die sich aus der genauen Zeitmessung des Eintritts und Austritts des Sternenlichts ergibt. International koordinierte Kampagnen, schnelle Reaktion und die Kombination optischer Instrumente unterschiedlicher Empfindlichkeit und Feldgröße sind entscheidend — wie die erfolgreiche Mission für die Chiron‑Occultation 2023 zeigte.

Ergänzende Beobachtungen sind ebenso wichtig, um ein vollständigeres Bild der Ring‑ und Scheibenzusammensetzung zu erhalten: thermische Infrarotüberwachung kann Partikelgrößen und Temperaturverteilungen abschätzen, Spektroskopie erlaubt Rückschlüsse auf chemische Bestandteile (Eisarten, organische Verbindungen, silikatische Anteile), und hochauflösende Bildgebung mit nächsten Generationsteleskopen (wie ELT, TMT oder Webb‑Artigen Instrumenten) könnte die räumliche Struktur direkt abbilden. Ferner liefern Langzeitüberwachungen von Helligkeitsschwankungen Hinweise auf neue Ausbrüche, Episoden von Masseverlust oder Veränderungen in der optischen Tiefe der Scheibe. Zeitserien über Monate bis Jahre sind besonders aussagekräftig, um kurzlebige gegenüber längerfristigen Strukturen zu unterscheiden.

Technisch erfordert die Analyse von Occultationsdaten präzise Zeitstempel (GPS‑synchronisiert), konsistente Kalibrierung der Lichtkurven, Berücksichtigung atmosphärischer Effekte und ein robustes Modellieren der Geometrie des Ereignisses. Wenn mehrere Chords vorliegen, lässt sich zudem eine zweidimensionale Projektion der Verteilung erzeugen und daraus ein konsistentes Bild der Ringarchitektur rekonstruieren.

Expert Insight

„Chiron bietet einen seltenen Echtzeit‑Einblick in die Entstehung von Ringen um Kleinkörper“, sagt Dr. Elena Morales, Astrophysikerin mit Schwerpunkt auf Planetenringen. „Normalerweise rekonstruieren wir Ringgeschichten aus statischen Momentaufnahmen; hier können wir Prozesse beobachten, die möglicherweise im gesamten Sonnensystem wiederkehren. Fortgesetzte Occultation‑Kampagnen in Kombination mit Infrarot‑Beobachtungen und hochauflösender Bildgebung werden zeigen, ob diese Ringe flüchtig sind oder der Beginn einer langlebigen Struktur.“

Morales betont, dass systematische Nachbeobachtungen notwendig sind, um zwischen verschiedenen Entstehungsmechanismen zu unterscheiden: ob beispielsweise wiederholte schwächere Ausbrüche das Material kontinuierlich auffüllen, oder eines oder wenige größere Ereignisse die Hauptquelle darstellten. Ebenso wichtig ist die Modellierung von Kollisionen innerhalb der Scheibe, die sowohl Feinverteilung als auch Agglomeration von Partikeln steuern können.

Während Beobachter Chiron weiter verfolgen, könnte jede neue Sternbedeckung Veränderungen offenbaren, die sich in Zeiträumen von nur wenigen Jahren oder Jahrzehnten abspielen. Diese Dynamik macht Chiron zu einem besonders attraktiven Ziel — nicht nur, um einen weiteren ungewöhnlichen Körper im äußeren Sonnensystem zu katalogisieren, sondern um grundlegende Fragen darüber zu testen, wie Ringsysteme entstehen, sich entwickeln und unter bestimmten Umständen wieder verschwinden. Langfristige Kombinationen aus Beobachtung, Laboruntersuchung von Analogmaterial und numerischer Simulation werden erforderlich sein, um die physikalischen Mechanismen hinter diesen Prozessen vollständig zu verstehen.

Schließlich liefert die Untersuchung von Chiron wichtige Hinweise für die Planung künftiger Missionen und Beobachtungen: sowohl für bodengestützte Netzwerke, die Occultationen überwachen, als auch für Weltraummissionen, die direkte Messungen von Staub, Teilchengrößenverteilungen und Zusammensetzung ermöglichen könnten. Solche Daten würden nicht nur die Fallstudie Chiron bereichern, sondern allgemeine Prinzipien der Ringdynamik in extremen, gravitationsschwachen Umgebungen stützen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen