8 Minuten

Mikroplastik ist mehr als nur ein ökologisches Ärgernis: winzige Plastikfragmente in Sand und Meerwasser können vielfältige bakterielle Gemeinschaften beherbergen und so sogenannte mikrobielle Hotspots bilden, die für Wildtiere und Menschen ein Gesundheitsrisiko darstellen können. Neue Forschungsergebnisse, veröffentlicht in Environment International, beleuchten diese Risiken detailliert und geben zugleich praktische Empfehlungen für Freiwillige und Küstenmanager. Die Studie verknüpft Erkenntnisse aus Mikrobiologie, Umweltchemie und Küstenmanagement und zeigt, wie Plastikabfälle — von sichtbaren Flaschenverschlüssen bis zu unsichtbaren Mikroperlen — zu Vektoren für Mikroorganismen werden können. Für Ehrenamtliche, die an Strandreinigungen teilnehmen, für Fachpersonal im Küstenschutz und für politische Entscheidungsträger ergeben sich daraus konkrete Handlungsfelder: von persönlicher Schutzhygiene über verbesserte Sammelprotokolle bis hin zu präventiven Maßnahmen zur Reduktion von Einträgen an der Quelle. Ergänzend zur Beschreibung der biologischen Prozesse enthält der Text Hinweise zu Monitoring, Probenahme und Abfallklassifizierung sowie technische und regulatorische Optionen, um die Bildung von mikrobiellen Hotspots zu verhindern oder zu vermindern. Diese vielseitige Perspektive ist wichtig, weil sie nicht nur die ökologische Dimension beleuchtet, sondern auch Auswirkungen auf Gesundheit, Wirtschaft und die Praxis vor Ort berücksichtigt.

Wenn Plastik zum mikrobiellen Lebensraum wird

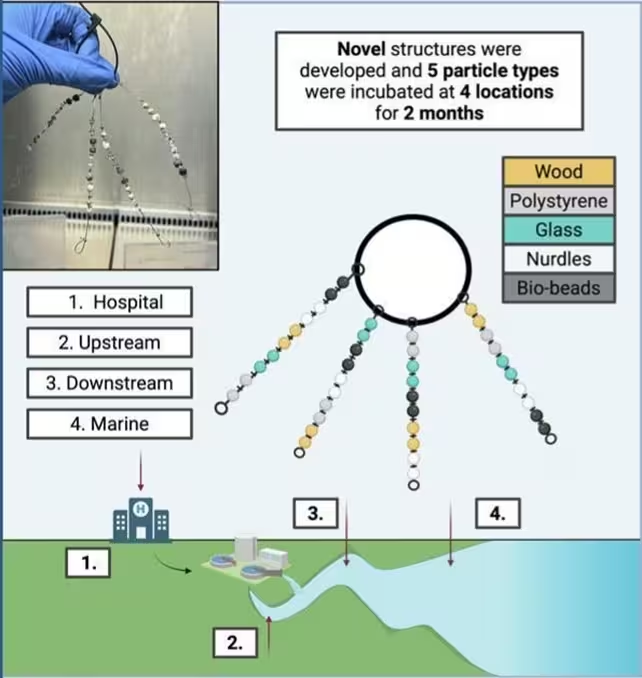

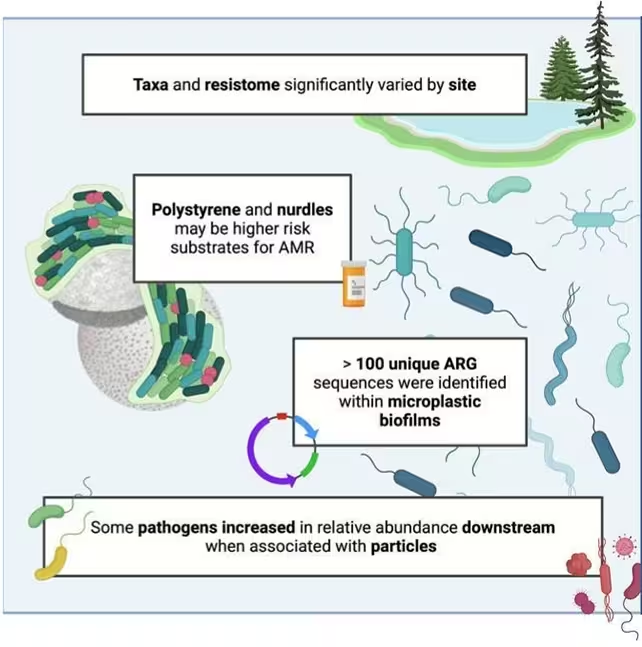

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben lange die chemische Toxizität von Mikroplastik untersucht — etwa die Freisetzung von Additiven oder die Anreicherung von sorbierten Schadstoffen. Aktuelle Arbeiten legen jedoch eine zusätzliche und weniger sichtbare Gefahr offen: Plastikpartikel im natürlichen Umfeld — von winzigen Perlen aus Kosmetika bis zu verwitterten Fragmenten größerer Gegenstände — ziehen Mikrobengemeinschaften an und bilden sogenannte Biofilme. Diese dünnen mikrobiellen Beläge fungieren als schützende Nischen, in denen sich Bakterien ansiedeln, vermehren und untereinander Stoffwechselprodukte sowie genetisches Material austauschen können. In Biofilmen finden sich häufig heterogene Kombinationen aus Umweltbakterien, opportunistischen Pathogenen und Arten, die Resistenzgene tragen oder übertragen können. Besonders problematisch ist die Dokumentation von antimikrobiellen Resistenzgenen (ARGs) auf und in Mikroplastik‑Biofilmen: In ihrem schützenden Matrix‑Milieu sind Bakterien besser in der Lage, horizontalen Gentransfer zu betreiben — ein Mechanismus, durch den Resistenzmerkmale zwischen verschiedenen bakteriellen Arten weitergegeben werden können. Hinzu kommt, dass die physikalischen Eigenschaften von Plastiken — Oberflächenrauheit, Hydrophobizität und chemische Zusammensetzung — die Zusammensetzung der Kolonisatiestruktur beeinflussen. Hartnäckige Kunststoffe und Kunststoffadditive können außerdem organische Schadstoffe adsorbieren, wodurch eine Kombination aus chemischer Belastung und biologischer Kontamination entsteht. Für Forscher ist dies ein komplexes, multidisziplinäres Problem: Laboranalysen und Feldstudien müssen Mikrobenökologie, Materialwissenschaft und Umweltchemie zusammenführen, um zu verstehen, welche Bedingungen die Bildung gefährlicher Biofilme fördern und welche Arten besonders häufig auf Mikroplastik vorkommen.

Warum das für Menschen und wildlebende Tiere relevant ist

Dort, wo Plastikpartikel akkumulieren, sammeln sich auch die Mikroorganismen, die diese Partikel besiedeln. Das bedeutet: Ein einzelner verwitterter Flaschenverschluss, eine Ansammlung von Mikroperlen oder eine Wolke feiner Plastikfasern kann komplexe mikrobielle Gemeinschaften an Strände, in Ästuare oder in Nahrungsräume von Tieren transportieren. Marine Lebewesen wie Fische, Muscheln, Seevögel oder Meeressäuger können solche bakterienbeladenen Partikel aufnehmen — entweder direkt durch Ingestion oder indirekt über die Nahrungskette. Beim Fressen oder Filtern nehmen Organismen dann nicht nur die Plastikteile, sondern auch deren Biofilme und die darin enthaltenen Mikroben inklusive möglicher Krankheitserreger oder Resistenzgene auf. Dies kann lokale Effekte auf die Gesundheit von Individuen haben, beispielsweise durch Entzündungsreaktionen im Verdauungstrakt oder durch Veränderungen der Darmmikrobiota. Auf Populationsebene können erhöhte Krankheitsraten, reduzierte Fitness und veränderte Nahrungsaufnahme beobachtet werden. Auch für den Menschen ergeben sich direkte und indirekte Expositionswege: Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei Strandreinigungen, Angler, Beschäftigte in Abfallmanagement und Erholungsuchende kommen mit kontaminierten Gegenständen in Kontakt und können so Haut‑, Augen‑ oder gastrointestinalen Infektionen sowie Übertragungen von resistenten Bakterienstämmen riskieren. Indirekte Risiken entstehen über die Nahrungsmittelversorgung, wenn kontaminierte Meeresfrüchte konsumiert werden oder wenn Fischereiprodukte mikrobiell belastet sind. Daher ist die Kombination aus Plastikverschmutzung, mikrobieller Besiedlung und antimikrobieller Resistenz eine relevante Schnittstelle zwischen Umwelt- und Gesundheitsrisiken, die integrative Überwachungs‑ und Managementstrategien erfordert.

Ratschläge für Freiwillige und Küstenmanager

„Diese Arbeit hebt die Vielfalt und die teilweise schädlichen Bakterien hervor, die sich auf Plastik im natürlichen Umfeld ansiedeln“, erklärt die Meereswissenschaftlerin Emily Stevenson von der University of Exeter. Aus den Befunden lassen sich klare praktische Empfehlungen ableiten: Personen, die Strandmüll anfassen, sollten Handschuhe tragen und sich nach der Teilnahme an Reinigungsaktionen gründlich die Hände waschen. Darüber hinaus empfehlen die Forscher, kontaminierte oder stark mit Biofilm überzogene Plastikteile nicht unbehandelt zu lagern oder in offenen Sammelbehältern zu stapeln, sondern sie in geschlossenen, gekennzeichneten Behältern zu deponieren. Für organisierte Aktionen bieten sich standardisierte Arbeitsschutzprotokolle an, die neben Schutzkleidung auch die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Erste‑Hilfe‑Informationen und klare Hinweise zur Abfalltrennung umfassen. Küstenmanager sollten zudem erwägen, besonders belastete Fundstellen getrennt zu dokumentieren und Proben zur mikrobiellen Analyse zu archivieren, um Trends in Zeitserien zu erkennen. Sensibilisierungskampagnen können Freiwillige über mögliche Gesundheitsrisiken und über sachgerechte Entsorgung informieren, während gleichzeitig lokale Netzwerke zwischen Behörden, Forschungseinrichtungen und Ehrenamtsgruppen gebildet werden sollten, um Wissen zu teilen und Reaktionspläne zu entwickeln. Schulungen für Ehrenamtliche in sicherer Probenahme, korrektes Handling von stark verschmutztem Material und Meldewegen bei Verdacht auf gefährliche Funde (z. B. medizinischer Abfall) erhöhen die Sicherheit und die Qualität der gesammelten Daten.

Über die persönliche Hygiene hinaus betont die Studie die Notwendigkeit, das Eindringen von Kunststoffen in Ökosysteme grundsätzlich zu vermeiden. Effektive Maßnahmen sind z. B. die Reduktion von Einwegkunststoffen, strengere Kontrollen und Verbote von Mikroperlen in Kosmetik- und Pflegeprodukten, sowie verbesserte Abwasser‑ und Filtersysteme, die den Eintrag von Faser‑ und Partikelbelastungen vermindern. Präventive Strategien auf kommunaler und nationaler Ebene sollten Produktdesign, Sammelsysteme, Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen und Verbrauchermedienbildung verbinden. Für Forscher und Umweltbehörden ist es sinnvoll, standardisierte Protokolle für die Erfassung von Mikroplastik und dessen mikrobieller Besiedlung zu entwickeln — einschließlich einheitlicher Methoden für Probenahme, Lagerung, molekulare Analysen (z. B. 16S‑rRNA‑Sequenzierung zur Identifikation von Bakterienarten) und für die Detektion von Resistenzgenen (etwa über qPCR oder Metagenomik). Solche standardisierten Daten verbessern die Vergleichbarkeit von Studien und unterstützen evidenzbasierte Entscheidungen im Küstenmanagement.

Praktische Schritte und politische Implikationen

Strandreinigungen sind wichtig für den Umweltschutz und das öffentliche Bewusstsein, doch die Protokolle dafür sollten an die neuen Erkenntnisse angepasst werden: Veranstalter sollten Handschuhe, Desinfektionsmittel und geschlossene Sammelbehälter bereitstellen; stark verschmutztes Material, das sichtbare Biofilme oder organische Beläge aufweist, sollte als potenziell kontaminiert betrachtet und entsprechend behandelt werden. In vielen Regionen empfiehlt sich eine getrennte Entsorgung stark befrachteter Plastikteile als Sonderabfall oder deren thermische Verwertung in zugewiesenen Anlagen, um das Risiko einer weiteren Verbreitung pathogener Mikroorganismen zu reduzieren. Auf politischer Ebene sollten gesetzgeberische Maßnahmen die Reduktion von Mikroplastikquellen beschleunigen: Verbote oder Beschränkungen von Mikroperlen, strengere Vorgaben für Textilabbau und Waschabwasser, erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) und Investitionen in moderne Rohr‑ und Klärtechnik gehören zu den wirksamen Instrumenten. Hersteller sind angehalten, alternative Materialien zu prüfen und Produkte so zu gestalten, dass sie weniger schnell fragmentieren oder dass ihre Rückgewinnung leichter möglich ist. Schließlich sollten Förderprogramme Forschung und Entwicklung gezielt unterstützen — etwa in Richtung Beschichtungen, die Biofilmbildung verhindern, Filtertechnologien für Waschmaschinen, und effizientere Methoden zur Entfernung von Feinpartikeln in Abwasserbehandlungsanlagen. Nur ein integrierter Ansatz, der Prävention an der Quelle, technologische Lösungen und angepasstes Risikomanagement verbindet, kann die Bildung von bakteriellen Hotspots auf Mikroplastik in der Umwelt nachhaltig reduzieren.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen