8 Minuten

Flüssiges Wasser auf Ryugu: ein überraschender, langfristiger Befund

Ein multinationales Forscherteam, zu dem auch Wissenschaftler der Universität Tokio gehören, berichtet, dass der Mutterkörper des erdnahen Asteroiden Ryugu fließendes Wasser zeigte, das migrierte und mehr als eine Milliarde Jahre nach der ursprünglichen Bildung dieses Körpers aktiv war. Die Belege stammen aus hochpräzisen isotopischen Analysen winziger Gesteinsfragmente, die von JAXA’s Hayabusa2-Mission zur Erde zurückgebracht wurden. Diese Ergebnisse stellen die bislang vorherrschende Ansicht in Frage, wonach wassergetriebene Alteration auf kohlenstoffreichen Asteroiden auf die frühesten Zeiträume des Sonnensystems beschränkt war. Gleichzeitig haben sie weitreichende Konsequenzen für Modelle, die beschreiben, wie die Erde ihr Wasser erhalten hat.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Warum das für die Planetenbildung wichtig ist

Die Frage, wann und wie Wasser auf kleinen, kohlenstoffreichen Körpern (häufig als kohlenstoffreiche Asteroiden bezeichnet) existierte, gehört zu den zentralen Problemen der Planetenwissenschaft. Sie betrifft die Umlagerung von flüchtigem Material im frühen Sonnensystem und zudem die Art und Weise, wie die Erde genügend Wasser erhielt, um Ozeane zu bilden und bewohnbare Bedingungen zu ermöglichen. Jahrzehntelang gingen Modelle davon aus, dass wässrige Alteration – also die chemische Wechselwirkung zwischen Gestein und flüssigem Wasser – überwiegend in den ersten einigen zehn Millionen Jahren nach der Bildung stattfand, als kurzlebige radioaktive Isotope intern Wärme erzeugten.

Ryugu, dessen Proben Hayabusa2 2018 entnahm und zur Erde zurückbrachte, repräsentiert einen solchen kohlenstoffreichen Körper. Da er vermutlich aus Eis und Staub im äußeren Sonnensystem entstanden ist, sind Ryugu und sein Mutterkörper Schlüsselobjekte, um Theorien darüber zu prüfen, wie Wasser an die inneren Planeten geliefert wurde. Die neuen Befunde erweitern dieses Bild dahingehend, dass Wasser auch viel später noch mobilisiert werden konnte.

Methode und Entdeckung: isotopische Hinweise auf späte Fluidströmung

Im Zentrum der Studie stehen präzise Messungen der Isotope von Lutetium (Lu) und Hafnium (Hf). Im Gestein dient der radioaktive Zerfall von 176Lu zu 176Hf sowohl als Geochronometer als auch als Indikator für chemische Überarbeitung. Das Team fand überraschend hohe Verhältnisse von 176Hf relativ zu 176Lu in mehreren Probenfragmenten. Diese Anomalie lässt sich am plausibelsten dadurch erklären, dass eine flüssige Phase Lu aus Wirtsmineralen selektiv mobilisierte und entfernte, wodurch ein Überschuss an Hf im festen Restgestein zurückblieb.

Um dieses Signal aus nur wenigen zehn Milligramm Material pro Analyse herauszuholen, setzten die Forschenden hochentwickelte Reinigungschemie und hochempfindliche Massenspektrometrie ein. Hayabusa2 brachte insgesamt nur einige Gramm Proben zurück, weshalb das Team maßgeschneiderte Trennverfahren entwickelte, um den Elementertrag zu maximieren und die isotopische Präzision zu verbessern. Solche Methoden schließen minimierten Materialverlust und mehrfach kontrollierte Qualitätsprüfung ein, damit Messergebnisse robust und reproduzierbar sind.

„Wir entdeckten ein nahezu unverfälschtes Zeugnis von Wasseraktivität, das deutlich später auftrat als es Standardmodelle voraussagen“, erklärte Associate Professor Tsuyoshi Iizuka (Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo). „Das Lu–Hf-System in diesen Körnern wurde durch ein spätes Fluidereignis gestört – höchstwahrscheinlich nach einem Einschlag, der den Mutterkörper aufbrach und zuvor tief liegendes Eis schmolz.“

Einschlag-getriggerte Schmelze: ein plausibler Mechanismus

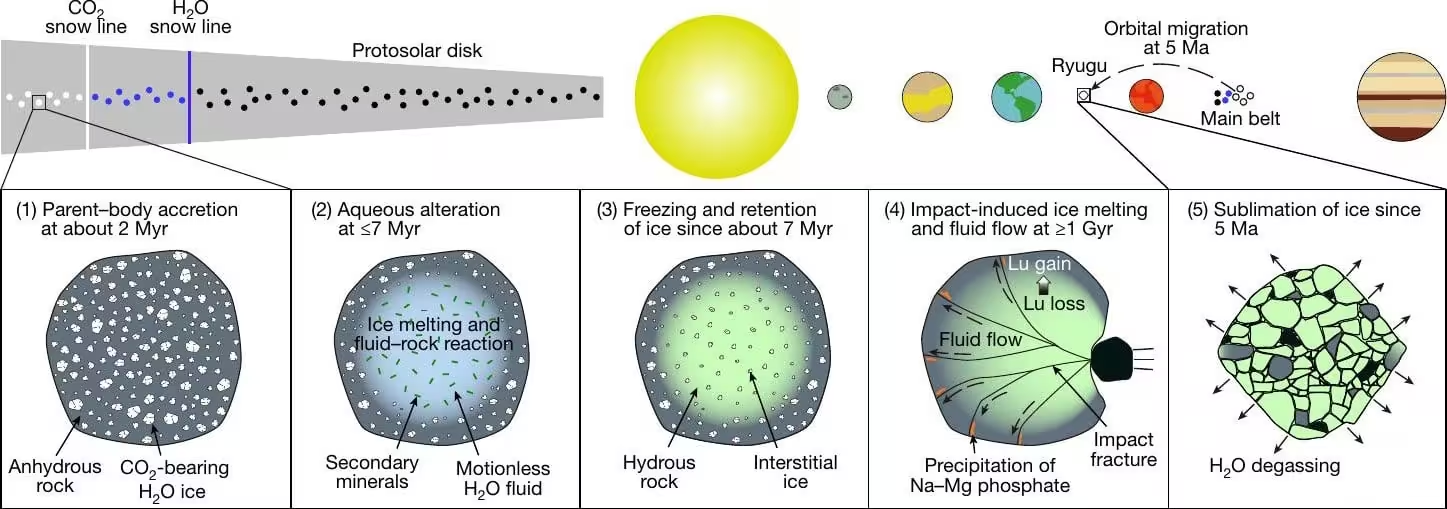

Die Forscher schlagen vor, dass ein bedeutsamer Kollisionsereignis auf dem größeren Mutterkörper von Ryugu Gestein zerriss und unterirdisches Eis schmolz. Das geschmolzene Eis bildete flüssiges Wasser, das durch Klüfte und Adern aufstieg oder sickerte, chemisch mit Mineralen reagierte und dabei isotopische Verhältnisse veränderte. Dieses Szenario erklärt sowohl die gemessene isotopische Störung als auch den zeitlichen Abstand zur Primärbildung: Es impliziert, dass Eis über sehr lange Zeiträume konserviert blieb und erst durch einen späteren Wärmeimpuls verfügbar wurde.

Mechanistisch ist das nicht überraschend, wenn man berücksichtigt, dass Impakte Wärme lokal konzentrieren und Porosität sowie Permeabilität verändern können. Solche Veränderungen begünstigen Fluidflüsse über Zentimeter- bis Kilometermaße und erlauben chemische Austauschprozesse, die sich in langlebigen isotopischen Signalen niederschlagen. Die Studie diskutiert, unter welchen Druck-, Temperatur- und Permeabilitätsbedingungen Lu bevorzugt mobilisiert werden könnte, sowie mögliche mineralogische Wirtsphasen.

Diagramm zur Darstellung der angenommenen Entwicklung von Ryugu über mindestens eine Milliarde Jahre. Credit: 2025 Iizuka et al. CC-BY-ND

Folgen für die Wasser- und Flüchtigkeitsbilanzen der Erde

Wenn der Mutterkörper von Ryugu Eis über einen so langen Zeitraum bewahrte, könnten auch andere ähnliche kohlenstoffreiche Objekte flüchtige Stoffe deutlich länger konserviert haben als bisher angenommen. Das Team schätzt, dass Ryugu-ähnliche Impaktoren der frühen Erde zwei- bis dreimal mehr Wasser liefern konnten als in Standardmodellen der Akkretion berücksichtigt wird. Eine solche Neubewertung hätte Auswirkungen auf Abschätzungen des frühen Ozeanvolumens, die atmosphärische Entwicklung und die Zeitpunkte, zu denen Oberflächenbedingungen für Leben geeignet wurden.

Eine erhöhte Wasserlieferung verändert die Randbedingungen für Modelle des frühen Erdklimas und der chemischen Evolution, etwa indem sie den verfügbaren Volumenstrom an Wasser, den Redoxzustand und die Verfügbarkeit gelöster Nährstoffe beeinflusst. „Dieser Befund zwingt uns, das anfängliche Inventar an Flüchtigkeiten der terrestrischen Planeten neu zu betrachten“, ergänzte Iizuka. „Waren die Bausteine tatsächlich feuchter, dann verschieben sich viele Parameter in Simulationen zur Entstehung der Ozeane und der habitablen Oberfläche.“

Details zu Mission und Analytik

Hayabusa2 war die erste Mission, die Proben von einem primitiven, kohlenstoffreichen erdnahen Asteroiden zur Erde zurückbrachte und damit einzigartige Möglichkeiten für Laborgeochemie eröffnete. Da die Gesamtprobenmasse gering war, musste jede analytische Methode optimiert werden. Zu den Innovationen des Teams zählten verlustarme chemische Trennungen, die es ermöglichten, mehrere Isotopensysteme an derselben mikroskopischen Fraktion zu messen. Das bewahrte den geologischen Kontext und erlaubte Kreuzüberprüfungen verschiedener Chronometer.

Zukünftige Arbeiten werden sich auf Phosphatadern und andere Mikrostrukturen im Ryugu-Material konzentrieren, um die späten Fluidepisoden genauer zu datieren und Bedingungen wie Temperatur, pH-Wert und Fluidzusammensetzung besser einzugrenzen. Solche Mikroanalysen, kombiniert mit Thermodynamik und experimenteller Geochemie, können helfen, die Mechanismen der Lu-Mobilisierung und die Rolle sekundärer Minerale besser zu verstehen.

Vergleichsstudien mit den von der NASA-Mission OSIRIS-REx zurückgebrachten Proben vom Asteroiden Bennu werden klären, ob langdauernde wässrige Aktivität ein verbreitetes Merkmal kohlenstoffreicher, erdnaher Asteroiden ist oder ob Ryugu eine besondere Entstehungsgeschichte hat. Solche Vergleiche sollten systematisch isotopische Signaturen, Mineralogie, Texturen und statistische Häufigkeiten ähnlicher Adern oder Einschlagstrukturen umfassen.

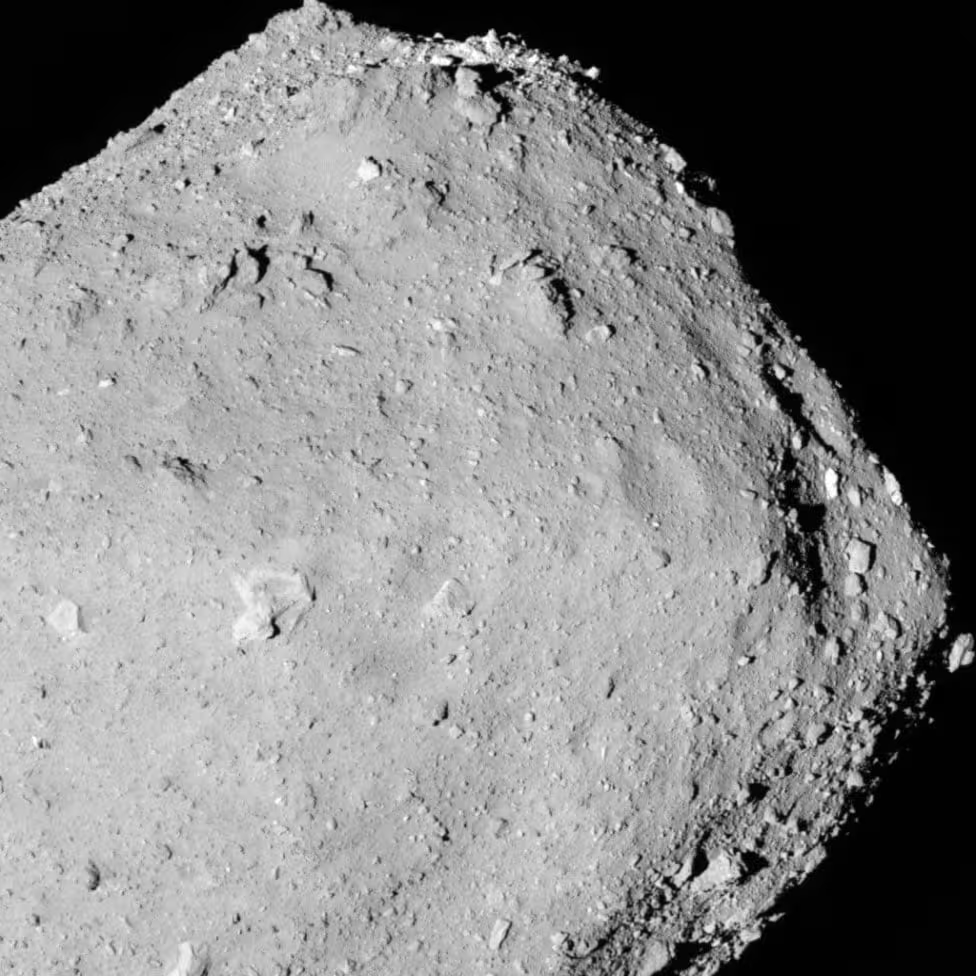

Ryugu ist nach einem magischen Unterwasserschloss aus einer japanischen Volksgeschichte benannt — und es scheint in der realen Welt tatsächlich ein Reich des Wassers zu sein. Credit: Jaxa, UTokyo & collaborators CC-BY-ND

Fachliche Einschätzung

Dr. Maya Alvarez, Planeten-Geochemikerin (fiktiv), kommentierte: „Der Nachweis, dass flüssiges Wasser mehr als eine Milliarde Jahre nach der Bildung durch einen Asteroiden wanderte, ist bemerkenswert. Er legt nahe, dass die Bewahrung von Flüchtigkeiten auf kleinen Körpern unter bestimmten Bedingungen viel langlebiger sein kann. Das verändert unsere Vorstellungen von der Lieferung flüchtiger Stoffe an Planeten und unterstreicht den Wert von Probenrückführungen – Laborinstrumente auf der Erde liefern nach wie vor Analysen, die die Möglichkeiten an Bord von Raumsonden deutlich übertreffen.“

Solche Expertenkommentare heben nicht nur die Bedeutung der Entdeckung hervor, sondern auch die methodischen Herausforderungen: die Notwendigkeit sauberer Labore, die Validierung von Messreihen und die sorgfältige Interpretation, wenn Probenmengen begrenzt sind. Zudem zeigen sie, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Mineralogen, Isotopengeochemikern und Modellierern neue Perspektiven ermöglicht.

Nächste Schritte und Ausblick

Geplante Analysen umfassen hochpräzise Datierungen von Phosphatadern, mikrostrukturelle Petrographie, Studien an Fluid-Einschlüssen sowie den Vergleich verschiedener Isotopensysteme (z. B. Lu–Hf, U–Pb), um Zeitpunkt und Charakter der Fluidepisoden zu triangulieren. Wichtig sind auch experimentelle Arbeiten, die die Mobilität von seltenen Erden und Übergangsmetallen in wässrigen Lösungen bei niedrigen Temperaturen untersuchen, denn viele Prozesse auf kleinen Körpern laufen bei deutlich niedrigeren Temperaturen ab als auf der Erde.

Da Probenrückführungsmissions wie Hayabusa2 und OSIRIS-REx Referenzmaterial bereitstellen, ist eine kontinuierliche Investition in Laborgeochemie sowie in Ausbildung und Infrastruktur entscheidend, um Modelle zur Entwicklung des Sonnensystems und der flüchtigen Bestände der Planeten zu verfeinern. Ergänzend sind verbesserte numerische Modelle nötig, die Einschlagshäufigkeiten, thermische Evolution und Porositätsentwicklung über geologische Zeiträume koppeln.

Fazit

Die Lu–Hf-isotopischen Befunde aus den Ryugu-Proben von Hayabusa2 zeigen, dass flüssiges Wasser durch Teile des Mutterkörpers des Asteroiden floss, und das mehr als eine Milliarde Jahre nach dessen Bildung. Diese Entdeckung zwingt zu einer Neubewertung der Speicherung und Lieferung flüchtiger Stoffe im frühen Sonnensystem und legt nahe, dass kohlenstoffreiche Asteroiden möglicherweise deutlich mehr Wasser zur Erde beigetragen haben als bislang angenommen. Weitere mikroskopische Untersuchungen an den zurückgebrachten Proben – und der Vergleich mit Bennu-Material – werden die zeitliche Abfolge und die Mechanismen, mit denen kleine Körper Wasser speicherten, mobilisierten und an die inneren Planeten lieferten, weiter präzisieren.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen