8 Minuten

Neue Studie deutet auf geringe Chancen für nahes intelligentes Leben

Eine Analyse, die auf dem EPSC–DPS2025 Joint Meeting in Helsinki vorgestellt wurde, kommt zu dem Schluss, dass technologische Zivilisationen in der Milchstraße sehr selten sein könnten. Mithilfe von Modellen, die planetare Atmosphären, langfristige Klimaregulation und die für die Entstehung von Intelligenz und Technologie benötigten Zeiträume kombinieren, schätzen die Forscher Dr. Manuel Scherf und Professor Helmut Lammer (Space Research Institute, Austrian Academy of Sciences, Graz), dass die nächstgelegene gleichzeitig existierende technologische Zivilisation grob 33.000 Lichtjahre von der Erde entfernt sein könnte.

Die Studie beansprucht nicht, Einsamkeit als endgültigen Beweis zu liefern; vielmehr zeigt sie auf, wie eng gefasst die planetaren und zeitlichen Bedingungen sein müssen, damit eine Spezies hochentwickelte Technologie entwickelt und gleichzeitig mit der Menschheit detektierbar ist. Diese Einschränkungen verringern die erwartete Zahl detektierbarer außerirdischer Intelligenzen (ETIs) drastisch und verschieben die wahrscheinlichsten Kandidaten über große Distanzen innerhalb der Galaxie.

CO2-Balance, Plattentektonik und bewohnbare Zeitspannen

Einer der zentralen Befunde bezieht sich auf atmosphärisches Kohlendioxid (CO2) und die Rolle der Plattentektonik bei der Regulierung langfristiger Bewohnbarkeit. Der Kohlenstoff–Silicat-Kreislauf, der durch Plattentektonik vermittelt wird, entzieht der Atmosphäre langsam CO2, indem es in Gesteinen verankert wird; vulkanische Ausgasung bringt dann einen Teil dieses Kohlenstoffs wieder in die Atmosphäre zurück. Dieses dynamische Gleichgewicht bestimmt, wie lange ein Planet Photosynthese und damit eine sauerstoffproduzierende Biosphäre aufrechterhalten kann.

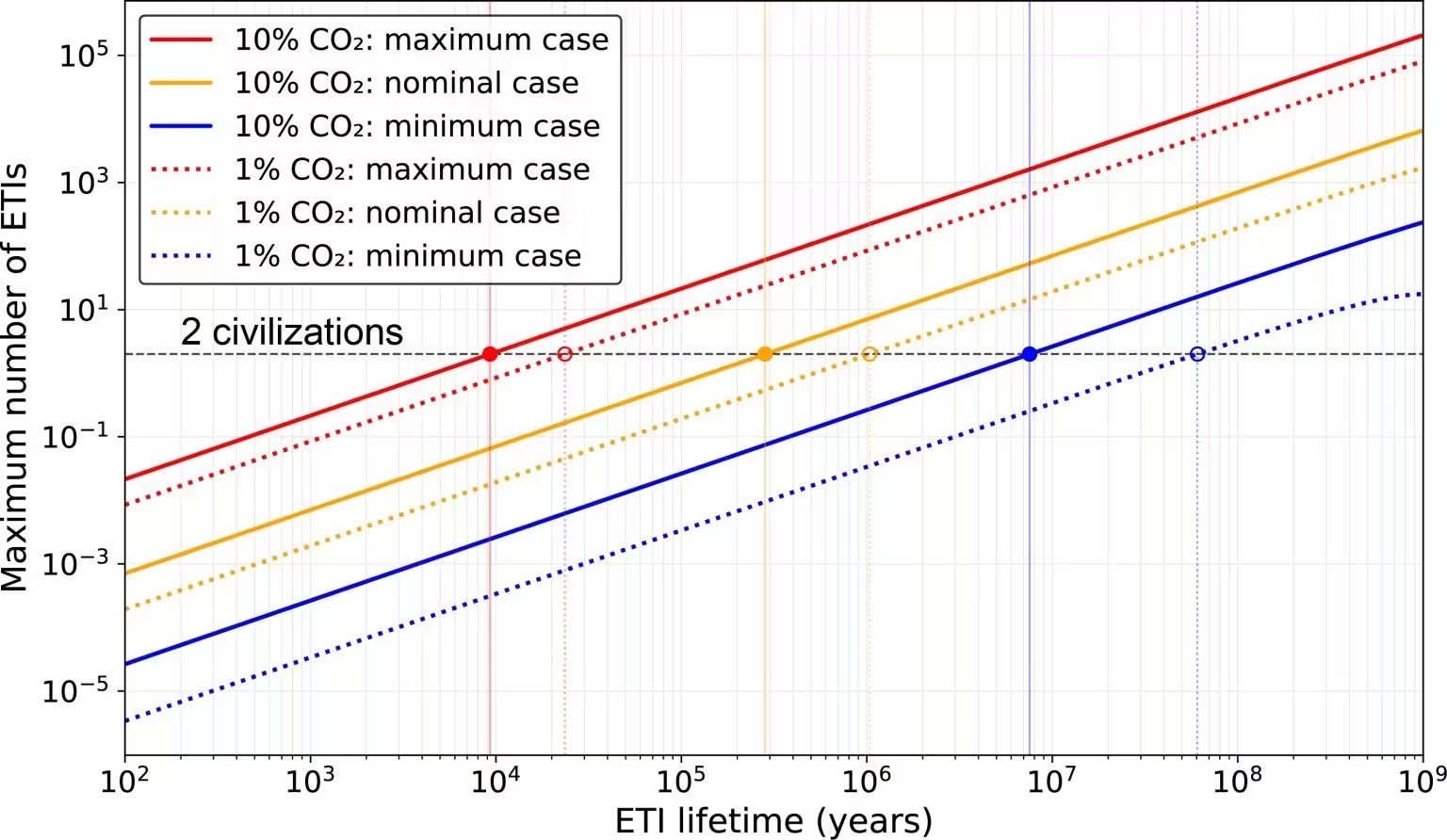

Das Diagramm zeigt die maximale Anzahl von ETIs, die gegenwärtig in der Milchstraße existieren könnten. Die durchgezogene orange Linie beschreibt das Szenario von Planeten mit Stickstoff–Sauerstoff-Atmosphären, die 10 Prozent Kohlendioxid enthalten. In diesem Fall müsste die mittlere Lebensdauer einer Zivilisation mindestens 280.000 Jahre betragen, damit eine zweite Zivilisation gleichzeitig in der Milchstraße existieren kann. Variiert man die CO2-Menge in der Atmosphäre, ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse. Credit: Manuel Scherf and Helmut Lammer

Zu wenig CO2 führt langfristig zu einem Aussterben der Photosynthese und damit zum Ende der Sauerstoffproduktion; zu viel CO2 verursacht Treibhausbedingungen oder giftige Atmosphären. Die Autoren modellieren Szenarien, in denen Planeten sehr hohe CO2-Anteile aufweisen — Werte, die um mehrere Größenordnungen über den heutigen Spurenanteilen der Erde liegen. Zum Beispiel könnte eine Stickstoff–Sauerstoff-Atmosphäre mit 10 % CO2 unter bestimmten planetaren und stellaren Bedingungen eine Biosphäre für etwa 4,2 Milliarden Jahre erhalten. Im Gegensatz dazu könnte eine Atmosphäre mit 1 % CO2 eine Biosphäre für bis zu etwa 3,1 Milliarden Jahre unterstützen. Diese Zeitspannen hängen stark von der Leuchtkraft des Zentralsterns, dem Bahnradius und der tektonischen Aktivität des Planeten ab.

Plattentektonik erscheint als Schlüsselfaktor: Ohne sie ist die langfristige Regulierung des CO2 gestört, und die bewohnbaren Zeitfenster sind entweder kurz oder stark instabil. Die Studie argumentiert außerdem, dass signifikante Sauerstoffgehalte — geschätzt nicht unter etwa 18 Volumenprozent — wahrscheinlich notwendig sind, um Technologien zu ermöglichen, die auf Verbrennung und Hochtemperaturmetallurgie beruhen. Unterhalb dieser Schwelle wären feuergetriebene Schmelzverfahren und andere für unsere technologische Entwicklung zentrale Prozesse kaum vorstellbar.

Von Biosphären-Dauer zu Zivilisationszahlen

Scherf und Lammer verknüpfen diese planetaren Lebensdauern mit der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass zwei technologische Spezies gleichzeitig existieren. Auf der Erde entwickelten sich komplexes Leben und technologische Zivilisationen über einen Zeitraum von etwa 4,5 Milliarden Jahren. Damit eine andere Spezies zeitgleich mit der Menschheit existieren kann, muss ihr Planet eine Biosphäre haben, die lange genug Bestand hat, damit sich Intelligenz und Technologie entwickeln — und die entsprechende Zivilisation muss dann ebenfalls lange genug überdauern, um mit uns zu überlappen.

Im repräsentativen Szenario der Studie (10 % atmosphärisches CO2) liegt die mittlere erforderliche Lebensdauer einer Zivilisation, damit überhaupt noch eine zweite ETI gleichzeitig vorhanden sein könnte, bei ungefähr 280.000 Jahren. Um zehn gleichzeitige Zivilisationen in der Milchstraße zu erreichen, wären durchschnittliche Lebensdauern von weit über ~10 Millionen Jahren nötig. Weil diese Langlebigkeitszahlen so groß sind im Vergleich zur dokumentierten menschlichen Geschichte, ist die erwartete Anzahl koexistierender ETIs gering, und die nächsten wahrscheinlichen Kandidaten sind selten und weit voneinander entfernt.

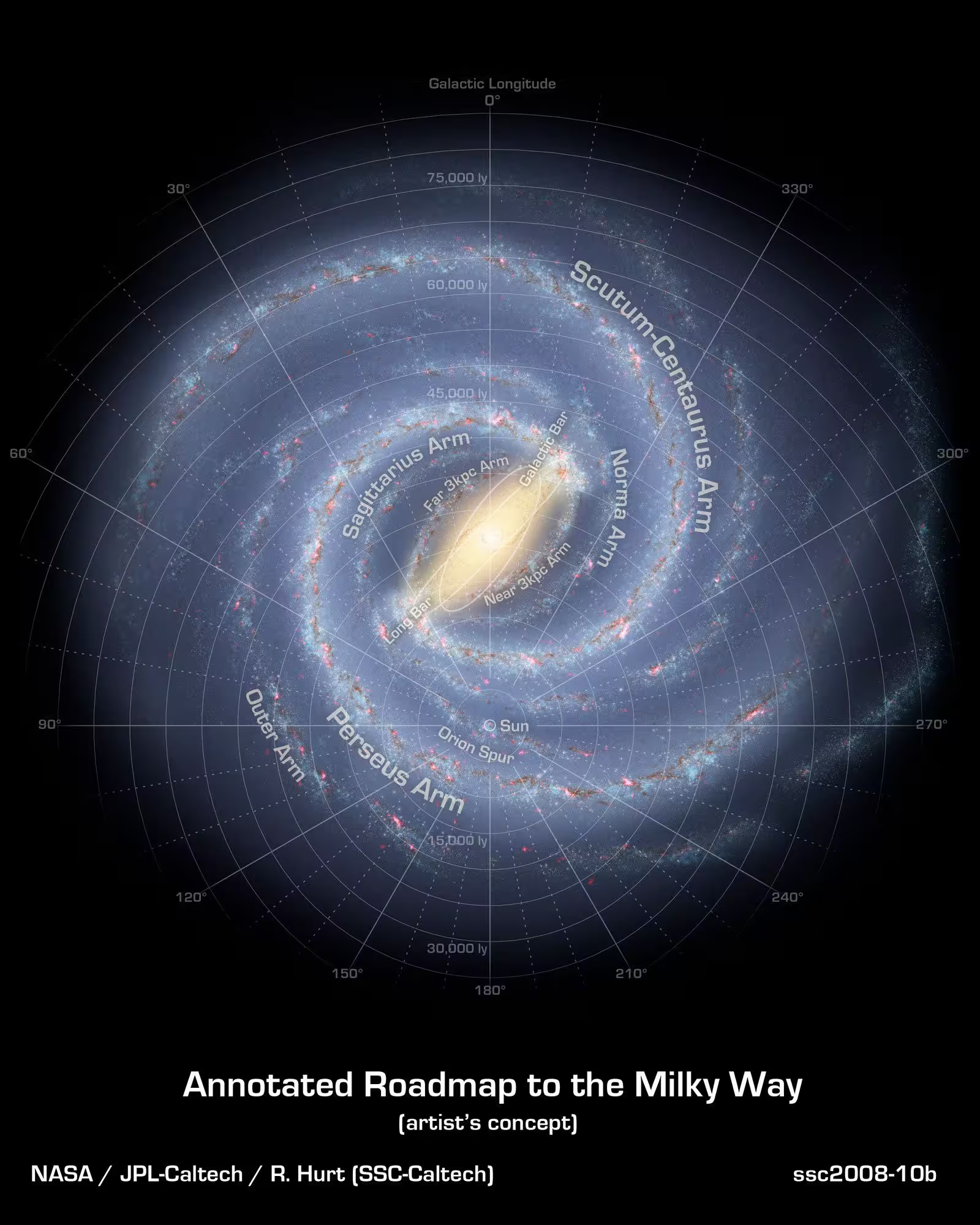

Eine künstlerische Darstellung unserer Milchstraße, die den Standort der Sonne zeigt. Unser Sonnensystem liegt etwa 27.000 Lichtjahre vom Zentrum der Galaxie entfernt. Die nächstgelegene technologische Spezies könnte 33.000 Lichtjahre entfernt sein. Credit: NASA/JPL–Caltech/R. Hurt (SSC–Caltech)

Kombiniert man diese Wahrscheinlichkeiten mit der stellaren Verteilung der Galaxie, ergibt sich die Schätzung von 33.000 Lichtjahren: Unsere Sonne liegt rund 27.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt, sodass viele plausible ETIs auf der gegenüberliegenden Seite der Milchstraße liegen würden. Die Autoren betonen, dass es sich dabei um eine statistische Erwartung handelt und nicht um eine direkte Entdeckung.

Beschränkungen und nicht quantifizierte Faktoren

Die Autoren räumen mehrere wichtige Unbekannte ein, die das Modell derzeit nicht präzise erfassen kann: die Wahrscheinlichkeit, dass Leben überhaupt entsteht; die Wahrscheinlichkeit, dass Leben Photosynthese entwickelt; die Häufigkeit von mehrzelligem Leben; und die Wahrscheinlichkeit, dass intelligente Organismen Technologie erfinden. Sollten diese Faktoren sehr wahrscheinlich sein, könnten ETIs häufiger auftreten als das Modell nahelegt. Sind sie hingegen selten, dann könnte die Galaxie tatsächlich nur spärlich mit technologischen Zivilisationen besiedelt sein.

Der Ansatz macht deutlich, dass Bewohnbarkeit nicht nur davon abhängt, ob ein Planet sich in der klassischen „habitablen Zone“ eines Sterns befindet; sie hängt außerdem von der planetaren Geologie, langfristiger Klimaregulierung, atmosphärischer Chemie und der Evolution komplexen Lebens über geologische Zeiträume ab. Zusätzliche nicht quantifizierte Faktoren wie häufige globale Sterilisationsereignisse (etwa durch nahe Supernovae), starke Fluktuationen in der Sternaktivität oder das Fehlen eines stabilisierenden Mondes könnten weitere Barrieren darstellen.

Expertenkommentar

Dr. Priya Anand, Astrophysikerin und Wissenschaftskommunikatorin, kommentiert:

"Diese Studie verbindet elegant planetare Geophysik und atmosphärische Chemie mit dem statistischen Problem zeitgleich existierender Zivilisationen. Sie erinnert uns daran, dass die Detektion von ETIs nicht nur darin besteht, bessere Teleskope zu bauen oder auf Radiosignale zu hören; es erfordert auch das Verständnis dafür, wie selten langlebige, technologiefähige Biosphären sein könnten. Selbst ein einziger bestätigter Nachweis würde unsere Sicht auf Leben im Universum grundlegend verändern."

Folgen für SETI und künftige Suchstrategien

Für die Suche nach außerirdischer Intelligenz (SETI) sind die Ergebnisse ernüchternd, aber nicht entmutigend. Wenn technologische Zivilisationen selten und weit entfernt sind, müssen wir Suchstrategien verfeinern und die Bandbreite der gesuchten Technosignaturen erweitern. Klassisches Radio-SETI bleibt wichtig, doch optische Suchen nach gepulsten Lasersignalen, infrarote Suchen nach Abwärme-Signaturen und Untersuchungen atmosphärischer Technosignaturen (ungewöhnliche Gasverhältnisse in Exoplaneten-Spektren) gewinnen an Bedeutung.

Laufende und geplante Einrichtungen — wie extrem große bodengebundene Teleskope (ELTs), das James Webb Space Telescope und zukünftige Raumobservatorien — werden unsere Fähigkeit verbessern, Exoplanetenatmosphären zu charakterisieren und nach Biosignaturen und Technosignaturen zu suchen. Parallel dazu können großflächige Radioteleskop-Arrays und gezielte Tiefensuchen andere Bereiche des Parameterraums durchdringen. Ergänzend sind auch interdisziplinäre Studien zu Planetenentstehung, Geodynamik und Atmosphärenchemie nötig, um Beobachtungsprogramme besser zu priorisieren.

Scherf und Lammer unterstreichen diese pragmatische Perspektive: Fortgesetzte Investitionen in SETI und Exoplanetencharakterisierung sind der einzige Weg, diese statistischen Modelle empirisch zu testen. Ein Nullbefund würde die Einschränkungen der Modelle weiter verschärfen; eine positive Detektion hingegen wäre eine der tiefgreifendsten Entdeckungen in der Wissenschaftsgeschichte und würde zahlreiche Modelle und Annahmen prüfen.

Fazit

Die neue Analyse, präsentiert auf dem EPSC–DPS2025, fasst die Suche nach außerirdischer Intelligenz in quantifizierbare planetare Bedingungen: langlebige Biosphären, erhalten durch Plattentektonik und ausbalancierte CO2-Werte, sowie ausreichend Sauerstoff, um technologische Entwicklung zu ermöglichen, sind seltene Kombinationen. Unter realistischen Annahmen über diese Anforderungen und über Zivilisationslebensdauern könnte die nächstgelegene technologische Zivilisation, die gleichzeitig mit der Menschheit existiert, Zehntausende von Lichtjahren entfernt sein. Die Studie nennt wichtige Ziele für beobachtende Folgeuntersuchungen — planetary atmospheres, tektonische Indikatoren und Sauerstoffniveaus — und bekräftigt den wissenschaftlichen Wert, vielfältige SETI-Strategien und detaillierte Exoplanetenforschung fortzusetzen. Langfristig ermutigt diese Arbeit zu einer interdisziplinären Herangehensweise, die Astronomie, Planetenwissenschaften, Biogeochemie und Anthropologie verbindet, um besser zu verstehen, wie und wie oft komplexes, technikfähiges Leben entstehen kann."

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen