7 Minuten

Neue Analysen legen nahe, dass eineiige Zwillinge, die getrennt aufwachsen, IQ-Unterschiede aufweisen können, die so groß sind wie die zwischen nicht verwandten Personen — und dass die entscheidende Variable die Schulen sein könnten, die sie besucht haben. Dieser frische Blick stellt eine langjährige Annahme in Frage, wonach Intelligenz überwiegend fest veranlagt sei.

Neubewertung der Debatte: Nature versus Nurture

Über Jahrzehnte hinweg spielten Studien mit eineiigen Zwillingen — besonders die seltenen Paare, die getrennt aufwuchsen — eine zentrale Rolle in Diskussionen über Vererbung und Intelligenz. Frühere Untersuchungen zeigten Übereinstimmungen bei vielen Merkmalen, einschließlich ähnlicher IQ-Werte, und stützten damit die Auffassung, dass Intelligenz überwiegend genetisch bestimmt sei. Doch der kognitive Neurowissenschaftler Jared Horvath und die Entwicklungsforscherin Katie Fabricant haben die vorhandenen Daten mit einer wichtigen Ergänzung neu analysiert: der Berücksichtigung der Schulbildung.

Für ihre Auswertung werteten Horvath und Fabricant 87 Zwillingspaare aus bereits veröffentlichten Projekten aus und teilten die Paare danach, wie ähnlich oder unterschiedlich ihre schulischen Erfahrungen gewesen waren. Diese differenzierte Betrachtung der Umweltvariablen — etwa Dauer der formalen Bildung, Curriculum-Intensität oder Schulwechsel — ermöglichte eine genauere Einschätzung des Beitrags von Bildung zu Unterschieden in kognitiven Testergebnissen.

Die Forscher entdeckten, dass sich bei Zwillingen mit deutlich unterschiedlichen schulischen Laufbahnen größere IQ-Differenzen zeigten als erwartet; in einigen Fällen betrug die Lücke etwa 15 Punkte, ein Unterschied, der häufiger zwischen nicht verwandten Personen vorkommt. Solche Befunde werfen neue Fragen zur Rolle von Bildung, Erziehung und anderen Umwelteinflüssen in der Entwicklung von Intelligenz auf.

Bildung als Faktor, der IQ-Lücken vergrößern oder verkleinern kann

Die beobachtete Differenz von rund 15 Punkten trat vor allem dann auf, wenn Zwillingsgeschwister deutlich unterschiedliche Schulen, Lehrpläne oder Jahre formaler Ausbildung durchlaufen hatten. Dieses Muster deutet darauf hin, dass schulische Umgebungen kognitive Divergenzen verstärken oder abschwächen können — selbst bei genetisch identischen Individuen. Für die Forschung an Intelligenz, Zwillingsstudien und Bildungsforschung ist das ein starkes Indiz dafür, dass Umweltfaktoren auf dem Niveau messbarer Intelligenzwerte relevant sind.

Gleichzeitig sind die Ergebnisse nicht frei von Einschränkungen. Nur zehn der 87 Paare erfüllten die strengen Kriterien für klar differente Schulbildungserfahrungen, was die Generalisierbarkeit einschränkt. Horvath und Fabricant weisen selbst auf diese Limitierung hin und betonen, dass weitere Studien nötig sind, um die Vielzahl an Umweltvariablen, die kognitive Testergebnisse beeinflussen können — etwa familiäre Ressourcen, sozioökonomischer Status und Qualität des Unterrichts — detailliert zu kartieren.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft Messungen und Tests: IQ-Tests reflektieren nur bestimmte Aspekte kognitiver Leistungsfähigkeit und sind in ihrer Aussagekraft abhängig von Testkonstruktion, kulturellem Kontext und Bildungsinhalten. Schule beeinflusst nicht nur reines Faktenwissen, sondern formt auch Testgewohnheiten, Problemlöseansätze und den Zugang zu Lernressourcen — Faktoren, die sich in standardisierten IQ-Tests niederschlagen können.

Zusätzlich ist zu beachten, dass Schulbildung nicht isoliert wirkt. Peer-Gruppen, Lehrerqualität, außerschulische Aktivitäten und psychosoziale Unterstützung sind Teil eines komplexen Ökosystems, das zusammen das kognitive Entwicklungspotenzial eines Kindes formt. Viele dieser Einflussgrößen sind schwer zu standardisieren und erfordern daher differenzierte methodische Ansätze in Folgeuntersuchungen.

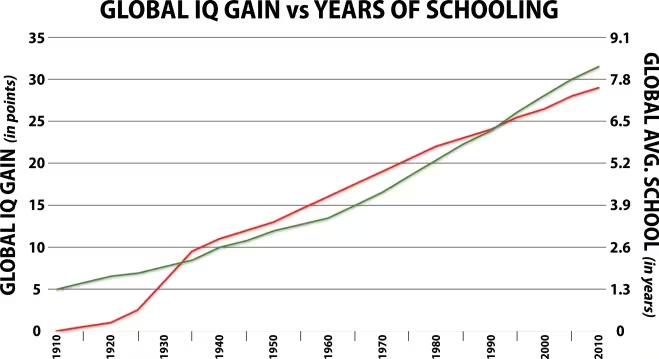

Vergleich des globalen IQ-Anstiegs (rote Linie) und der durchschnittlichen globalen Schuljahre (grüne Linie) von 1910 bis 2010 in Fünfjahresintervallen. (Horvath und Fabricant, Acta Psych, 2025)

Warum das für IQ-Forschung und Bildungspolitik wichtig ist

Die Studie steht in einem größeren Kontext: IQ-Tests wurden ursprünglich 1905 entwickelt, um Schulen bei der Identifikation von Kindern zu unterstützen, die besondere Förderung benötigten. Im letzten Jahrhundert stiegen die durchschnittlichen Testergebnisse in vielen Ländern an — ein Phänomen, das von Forschern häufig mit Veränderungen in Ernährung, öffentlicher Gesundheit und vor allem mit besserem Zugang zu und höherer Qualität von Bildung in Verbindung gebracht wird (bekannt als Flynn-Effekt und verwandte Beobachtungen).

Wenn schulische Erfahrungen erhebliche Auswirkungen auf gemessene IQ-Werte haben, dann könnten bildungspolitische Maßnahmen, die Bildungszugang und -qualität verändern, langfristig auch die gruppenbezogenen kognitiven Messwerte beeinflussen. Das bedeutet: Interventionen in Bereichen wie frühkindliche Bildung, Lehrerausbildung, Unterrichtsqualität und Chancengerechtigkeit können systemische Effekte auf kognitive Leistungsindikatoren haben — ohne damit die Rolle der Genetik zu negieren.

Wichtig ist deshalb eine differenzierte Sichtweise: Erblichkeit bleibt ein relevanter Faktor für individuelle Unterschiede in der Intelligenz, aber die Annahme, IQ sei fest verankert und primär genetisch bestimmt, vereinfacht ein komplexes Zusammenspiel von Genen und Umwelt. Bildung, sozioökonomische Bedingungen, Gesundheit und kulturelle Einflüsse interagieren mit genetischen Anlagen in dynamischer Weise und formen so die beobachteten Ergebnisse in kognitiven Tests.

Für die Bildungspolitik bedeutet dies konkret: Investitionen in qualitativ hochwertige Schulbildung, gezielte Förderprogramme für benachteiligte Gruppen und Maßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen könnten nicht nur Bildungsbiographien, sondern auch langfristige kognitive Verläufe auf Populationsebene verändern. Solche politischen Implikationen erfordern jedoch robuste Evidenz aus groß angelegten, methodisch sorgfältigen Studien.

Welche Fragen sollten künftige Studien beantworten?

Zukünftige Untersuchungen benötigen größere Stichproben von Zwillingspaaren mit gut dokumentierten und tatsächlich divergenten schulischen Laufbahnen sowie eine bessere Kontrolle für Faktoren wie sozioökonomischen Status, die Umstände der Familien- oder Pflege-Trennung und die Qualität des Unterrichts. Nur so lassen sich kausale Effekte der Schulbildung von anderen Umweltfaktoren trennen.

Besonders hilfreich wären longitudinal angelegte Datensätze, die Kinder über längere Zeiträume hinweg durch verschiedene Bildungssysteme verfolgen. Solche Daten könnten aufzeigen, welche spezifischen Elemente der Schulbildung — etwa Unterrichtszeit, Curriculummodelle, frühkindliche Förderung, Klassengrößen oder Lehrmethoden — den größten Einfluss auf kognitive Testgewinne haben. Darüber hinaus wären Nachuntersuchungen sinnvoll, die Übergänge zwischen verschiedenen Bildungsstufen und deren kumulative Effekte auf Intelligenzmaße berücksichtigen.

Methodisch sollten künftige Studien multimodale Ansätze verwenden: kombinierte Messungen von kognitiven Tests, schulischen Leistungsdaten, gesundheitsbezogenen Indikatoren und qualitativen Informationen über Lernumgebungen können ein vollständigeres Bild erzeugen. Genetische Informationsdaten (z. B. Polygenic Scores) in Kombination mit sorgfältiger Umweltmessung könnten helfen, Gen-Umwelt-Interaktionen präziser zu modellieren.

Für Forscher, Pädagogen und politische Entscheidungsträger ist es wichtig, die Grenzen bestehender Evidenz zu erkennen und gleichzeitig die praktischen Konsequenzen zu bedenken: Bildung ist mehr als Wissensvermittlung — sie strukturiert Lerngelegenheiten, formt kognitive Strategien und beeinflusst langfristig soziale Mobilität. Ein besseres Verständnis davon, wie genau schulische Bedingungen kognitive Entwicklung modulieren, kann die Grundlage für evidenzbasierte Bildungsreformen bilden.

Aktuell dient die Analyse von Horvath und Fabricant als Erinnerung daran: identische Genome garantieren keine identischen Ergebnisse. Wo, wann und wie jemand lernt, kann die kognitive Entwicklung in bedeutsamer Weise steuern — und damit auch die gemessenen IQ-Werte beeinflussen. Dies unterstreicht die Bedeutung interdisziplinärer Forschung, die Genetik, Psychologie, Pädagogik und Soziologie verbindet, um differenzierte und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Abschließend sei betont: Die Debatte um Natur versus Umwelt bleibt komplex und nuanciert. Die aktuellen Befunde verschieben nicht die gesamte wissenschaftliche Grundlage, sondern erweitern unser Verständnis davon, wie Bildung als ein wesentlicher Umweltfaktor wirken kann. Für Politik und Praxis bedeutet dies, Bildung als ein Hebel für die Förderung kognitiver Potenziale anzuerkennen und entsprechende Maßnahmen evidenzbasiert zu planen und zu evaluieren.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen