9 Minuten

Medikamente wie Ozempic haben die Versorgung von Menschen mit Diabetes und die Gewichtskontrolle grundlegend verändert, indem sie Signale vom Darm zum Gehirn beeinflussen. Jüngste Übersichtsarbeiten und klinische Studien deuten darauf hin, dass bestimmte Lebensmittel, Timing‑Strategien und pflanzliche Inhaltsstoffe teilweise dieselben darmhormonalen Signalwege – vor allem GLP‑1 – ohne Injektionen ansprechen können. Die Effekte sind nicht identisch mit pharmazeutischen GLP‑1‑Agonisten, liefern aber Hinweise auf praktikable, niedrigschwellige Maßnahmen zur Unterstützung des Stoffwechsels.

Kleine Ernährungsentscheidungen können verändern, wie Ihr Körper Hunger wahrnimmt und den Blutzucker reguliert. Im Folgenden erläutern wir die wissenschaftlichen Grundlagen der natürlichen GLP‑1‑Modulation, welche Lebensmittel derzeit untersucht werden, und welche Erkenntnisse frühe klinische Studien zu Prä‑Mahlzeit‑Strategien und pflanzlichen Verbindungen liefern. Dabei werden zugrundeliegende Mechanismen, experimentelle Befunde und praktische Implikationen mit Blick auf Prävention, metabolische Gesundheit und mögliche Grenzen der Datenlage diskutiert.

Why GLP-1 matters: the hormone behind appetite and glucose control

GLP‑1 (glucagon‑like peptide‑1) ist ein im Darm gebildetes Hormon, das Appetit reguliert, die Magenentleerung verlangsamt und die Insulinsekretion stimuliert, wenn der Blutzucker ansteigt. GLP‑1 wird vor allem von enteroendokrinen L‑Zellen im distalen Dünn‑ und Kolonanteil sezerniert und wirkt sowohl peripher über den Pankreas als auch zentral über Nervenbahnen und den zentralen Nervensystem‑Signalweg. Pharmakologische GLP‑1‑Rezeptoragonisten – wie Semaglutid, der Wirkstoff in Ozempic – sind so konstruiert, dass sie dem raschen enzymatischen Abbau durch Enzyme wie die Dipeptidylpeptidase‑4 (DPP‑4) widerstehen. Dadurch bleiben sie länger im Blut aktiv und erzielen nachhaltigere Effekte auf Gewicht, Appetit und Glukosestoffwechsel.

Endogenes, natürliches GLP‑1 hingegen ist kurzlebig: Nach einer Mahlzeit kommt es zu einem raschen, aber vorübergehenden Anstieg. Genau diese kurze Wirkungsdauer ist ein Grund dafür, dass Forscherinnen und Forscher prüfen, ob gezieltes Timing von Mahlzeiten, spezielle Nahrungsbestandteile oder präparative Nahrungszusätze die GLP‑1‑Ausschüttung zu Zeitpunkten steigern können, an denen das Hormon metabolisch am wirksamsten ist. Zusätzlich untersuchen Studien, wie Ballaststoffe, Fermentation und Mikroben‑Metaboliten (z. B. kurzkettige Fettsäuren) die enteroendokrine Antwort modulieren und so indirekt das GLP‑1‑System beeinflussen.

Which foods and compounds show promise?

Eine systematische Übersichtsarbeit unter Leitung von Tohada AL‑Noshokaty von der Heliopolis University hebt mehrere natürliche Kandidaten hervor, die das GLP‑1‑Signal beeinflussen könnten. Keiner dieser Ansätze erreicht derzeit die langanhaltende Pharmakologie von GLP‑1‑Agonisten, doch frühe Befunde deuten auf messbare metabolische Effekte hin, die in bestimmten Kontexten nützlich sein können. Die Kandidaten reichen von traditionellen Heilpflanzen über fermentierte Getränke bis hin zu Makronährstoff‑Modifikationen, die gezielt vor einer Mahlzeit verabreicht werden.

- Zimt, Berberin und Ingwer: Traditionell genutzte Pflanzen und Extrakte, die biochemische Aktivität in Bezug auf Glukosestoffwechsel und die Freisetzung von Darmhormonen zeigen. In vitro‑Daten und Tierstudien weisen darauf hin, dass einige dieser Substanzen insulin‑sensibilisierende Effekte haben und Entzündungswege modulieren können, was indirekt die enteroendokrine Funktion beeinflusst.

- Fermentierter grüner Tee: Fermentationsprozesse verändern das Polyphenolprofil und die Interaktion mit dem Mikrobiom, was potenziell die GLP‑1‑Stimulation begünstigt. Fermentierte Tees können veränderte Konzentrationen von Catechinen und anderen bioaktiven Metaboliten enthalten, die in Tiermodellen Effekte auf Darmhormone zeigten.

- Ballaststoffe und Flavonoide: Ballaststoffe verändern Transitzeit, koloniale Fermentation und Produktion kurzkettiger Fettsäuren (SCFAs), die als Signalmoleküle auf enteroendokrine Zellen wirken. Flavonoide in Zitrusschalen, Hopfen und vielen Kräutern können in vitro GLP‑1‑Sekretion stimulieren und besitzen antioxidative sowie entzündungsmodulierende Eigenschaften, die zu metabolischen Effekten beitragen können.

- Molkenprotein (Whey) als Prä‑Mahlzeit: Eine praktische, evidenzbasierte Strategie, die in randomisierten Studien getestet wurde und durch ihr Aminosäureprofil und die schnelle Verdaulichkeit eine verstärkte GLP‑1‑Antwort sowie eine modulierte Insulinantwort auslösen kann.

.avif)

Exploring natural products that modulate GLP-1

What clinical trials tell us about timing—and whey protein

Timing ist ein zentraler Faktor, weil endogene GLP‑1‑Spitzen nur kurz anhalten. Zahlreiche randomisierte kontrollierte Studien des letzten Jahres haben eine einfache verhaltensbezogene Taktik untersucht: ein kleines Molkenprotein‑Präload etwa 15 Minuten vor einer Mahlzeit zu trinken. Diese Präloads zielen darauf ab, die enteroendokrine Sekretion vor der Hauptmahlzeit zu stimulieren, sodass beim Essen bereits erhöhte Hormonspiegel vorhanden sind, die die glykämische Antwort und das Sättigungsgefühl beeinflussen können.

In einer Studie aus dem September 2025 tranken 18 Erwachsene mit Adipositas, aber ohne Typ‑2‑Diabetes, entweder eine Whey‑Protein‑Lösung oder Wasser jeweils 15 Minuten vor dem Frühstück und wieder vor dem Mittagessen über vier Tage. Die Teilnehmer mit Whey‑Präload zeigten nach dem Frühstück geringere postprandiale Blutzuckerspitzen und eine moderate Unterdrückung des Hungergefühls vor dem Mittagessen. Die Forschenden vermuten, dass der Effekt durch eine verstärkte GLP‑1‑Freisetzung aus dem Darm vermittelt wird, die wiederum die Insulinsekretion und appetitregulierende neuronale Signale beeinflusst. Mechanistische Messungen in solchen Studien umfassen häufig Plasma‑GLP‑1‑Spiegel, Insulinantworten, glykämische Kurven (OGTT) und subjektive Hunger‑Skalen.

Solch ein gezieltes, zeitabhängiges Vorgehen ist attraktiv, weil es kostengünstig, weit verfügbar und leicht in den Alltag integrierbar ist. Molkenproteinpulver ist in vielen Ländern günstig erhältlich, lässt sich portionieren und standardisieren, und das Konzept ist einfach zu testen. Allerdings sind die beobachteten Vorteile vorerst kurzfristig: längere Studien mit größeren Probandengruppen sind nötig, um zu prüfen, ob wiederholte oder chronische Anwendung zu nachhaltiger Gewichtsabnahme, verbesserten kardiometabolischen Parametern oder einer Reduktion des Diabetesrisikos führt. Ebenfalls wichtig sind Untersuchungen zur Verträglichkeit, Sättigungsdynamik und möglichen Interaktionen mit antidiabetischen Medikamenten.

Dietary fiber, flavonoids and fermented foods: subtle but synergistic

Meta‑Analysen stützen die Rolle von Ballaststoffen bei der Verbesserung der Blutzuckerregulation und Insulinsensitivität, insbesondere bei Menschen mit Übergewicht oder Adipositas. Ballaststoffe können den postprandialen Glukoseanstieg dämpfen, das Sättigungsgefühl verlängern und durch mikrobiell vermittelte Fermentationsprodukte wie Acetat, Propionat und Butyrat enteroendokrine Zellen beeinflussen. Diese SCFAs binden an Rezeptoren (z. B. FFAR2/3) auf L‑Zellen und können so die Freisetzung von GLP‑1 und anderen Darmhormonen fördern.

Flavonoide – bittere und aromatische Verbindungen in Zitrusschalen, Hopfen, Tee und vielen Kräutern – sind in in vitro‑Studien und neueren Reviews (2025) mit der Stimulation von GLP‑1 in Verbindung gebracht worden. Flavonoide können multiple Mechanismen haben: direkte Wirkung auf enteroendokrine Zellen, Modulation von Signalwegen, antioxidative Effekte oder eine Veränderung der mikrobiellen Zusammensetzung. Fermentierter grüner Tee und bestimmte botanische Extrakte können zusätzlich das Darmmikrobiom in Richtung eines Profils verschieben, das die Bildung hormonstimulie render Metaboliten begünstigt.

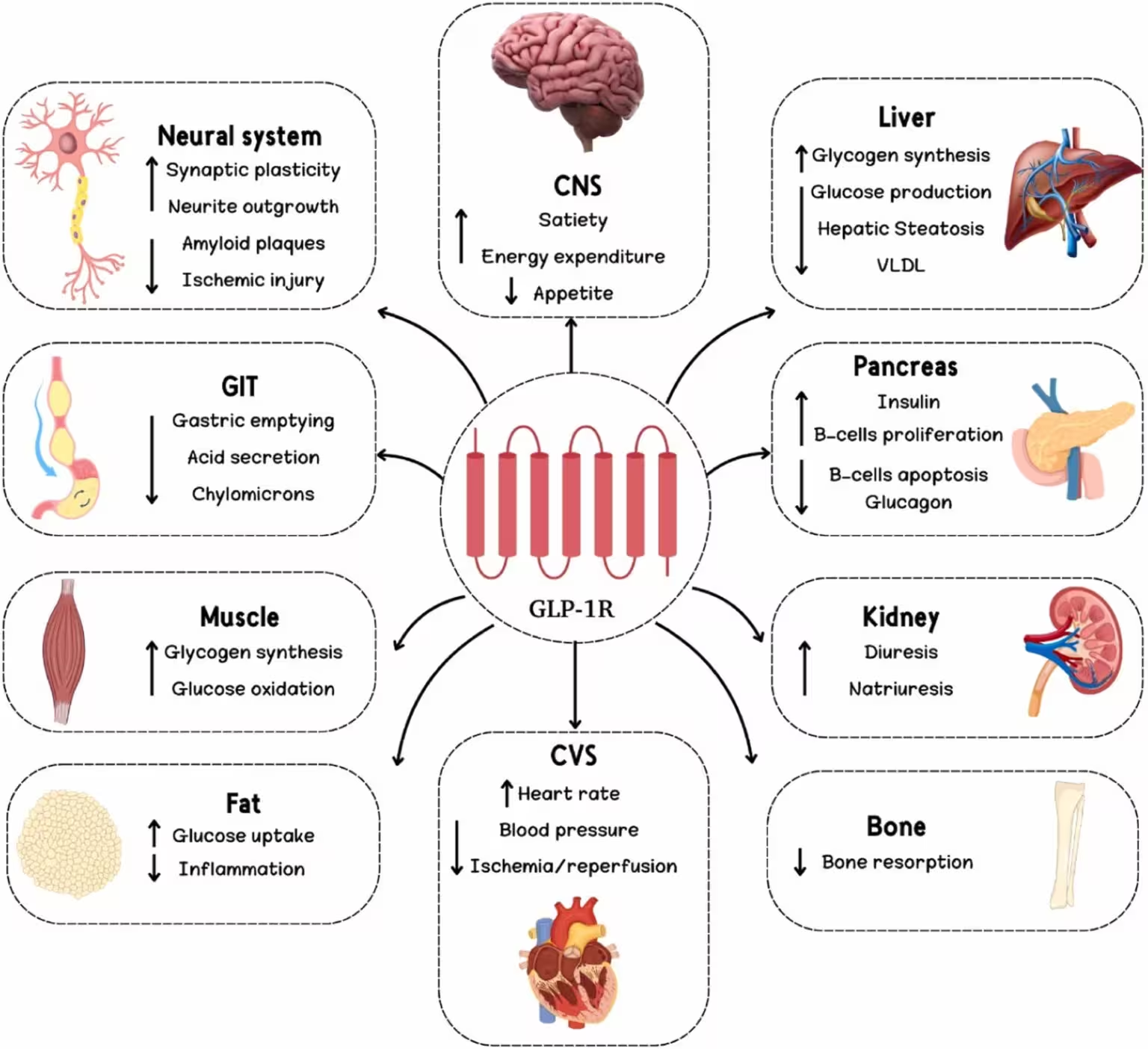

Summary of GLP-1's effects. CNS: central nervous system; CVS: cardiovascular system; GIT: gastrointestinal tract; GLP-1R: GLP-1 receptor; VLDL: very low-density lipoprotein. (AL-Noshokaty et al., Toxicol. Rep., 2025)

Implications and limits: what we still don’t know

Diese frühen Beobachtungen deuten darauf hin, dass Ernährung – und insbesondere das Timing dessen, was Sie essen – den Darm dazu bringen kann, GLP‑1 zu strategisch wichtigen Zeitpunkten zu produzieren. Das eröffnet die Möglichkeit kostengünstiger, zugänglicher Interventionen, die besonders in ressourcenlimitierten Umgebungen einen Mehrwert bieten könnten. Dennoch bestehen substanzielle Einschränkungen: Natürliche Verbindungen wirken in der Regel für kürzere Zeiträume, individuelle Reaktionen variieren stark, und der Nachweis langfristiger Sicherheit sowie klinisch relevanter Endpunkte (wie Reduktion der Diabetesinzidenz oder anhaltende Gewichtsabnahme) fehlt bisher.

Weitere Unsicherheiten betreffen Dosis‑Wirkungs‑Beziehungen, Qualitäts- und Konsistenzprobleme bei pflanzlichen Extrakten, mögliche Interaktionen mit Medikamenten (z. B. orale Antidiabetika oder andere hormonell wirksame Substanzen) sowie die klinische Relevanz kleiner Änderungen in postprandialen Blutzuckerwerten. Um evidenzbasierte Empfehlungen zu geben, sind groß angelegte, längerfristige randomisierte Studien notwendig, die klinische Endpunkte, Sicherheitsdaten und Lebensqualitätsmaße berücksichtigen.

Expert Insight

„Die Idee, dass Mahlzeiten‑Timing und spezifische Pflanzenverbindungen darmhormonale Signalwege nutzen können, ist spannend, aber kein Ersatz für die pharmakologische Wirksamkeit von Medikamenten“, sagt Dr. Maya R. Singh, Endokrinologin und klinische Forscherin. „Sehen Sie ernährungsbasierte Ansätze als ergänzende Werkzeuge – nützlich für Prävention und frühe metabolische Interventionen, aber keine Ersatztherapie bei fortgeschrittener Diabeteserkrankung.“

AL‑Noshokaty und Kolleginnen betonen, dass natürliche GLP‑1‑Modulatoren die Therapietreue und Lebensqualität verbessern und in einkommensschwächeren Regionen besonders wertvoll sein könnten. Allerdings sind streng kontrollierte klinische Prüfungen nötig, um geeignete Dosen, exaktes Timing und Sicherheitsprofile zu definieren. Darüber hinaus ist die Standardisierung pflanzlicher Zubereitungen und die Identifikation aktiver Moleküle entscheidend für die Reproduzierbarkeit der Effekte.

What to try—and what to watch for

Wenn Sie neugierig und gesund sind, gibt es einfache Schritte mit unterstützender Evidenz, die ohne großen Aufwand ausprobiert werden können: ein kleines Whey‑Protein‑Präload vor Hauptmahlzeiten, eine erhöhte Ballaststoffzufuhr und die moderate Aufnahme flavonoidreicher Lebensmittel wie Zitrusschalen oder mäßig gebraute Getränke mit Hopfen. Diese Maßnahmen können kurzfristig postprandiale Blutzuckerspitzen reduzieren und das Sättigungsgefühl verbessern. Die Auswahl von Lebensmitteln mit niedrigem glykämischem Index, das Vermeiden großer, kohlenhydratreicher Mahlzeiten auf leeren Magen und die Kombination von Kohlenhydraten mit Proteinen und Ballaststoffen sind zusätzliche praktische Hebel.

Wichtig: Konsultieren Sie stets eine medizinische Fachkraft, bevor Sie Nahrungsergänzungen einnehmen oder größere Ernährungsumstellungen vornehmen – insbesondere, wenn Sie blutzuckersenkende Medikamente einnehmen. Wechselwirkungen und Hypoglykämie‑Risiken müssen individuell bewertet werden. Für Menschen mit Niereninsuffizienz, Protein‑Unverträglichkeiten oder Allergien gegen Milchproteine ist Whey nicht geeignet; hier sind alternative Strategien zu erwägen.

Wir sind noch Jahrzehnte davon entfernt, die pharmakologische Wirkung von GLP‑1‑Rezeptoragonisten allein durch Lebensmittel vollständig zu ersetzen. Dennoch zeigt die fortlaufende Forschung, dass die Natur einen Teil des Signalwegs anbietet. Indem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiterhin kartieren, wie spezifische Lebensmittel mit Darmhormonen und dem Mikrobiom interagieren, könnten praktikable, medikamentfreie Strategien zu realistischen Ergänzungen in der metabolischen Gesundheitsversorgung werden. Kurzfristig bieten solche Ansätze vor allem präventiven Nutzen und können in kombinierten, multimodalen Behandlungsplänen ergänzend eingesetzt werden.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen