7 Minuten

Mikroplastik in menschlichen Knochen nachgewiesen

Mikroplastik und noch kleinere Nanopartikel — aus fossilen Rohstoffen stammende Kunststofffragmente, typischerweise kleiner als 5 mm — werden zunehmend im menschlichen Körper nachgewiesen. Eine neue Synthese von 62 Studien zeigt, dass diese Partikel bis tief in das Skelettgewebe vordringen können, einschließlich des Knochenmarks, und möglicherweise den Knochenstoffwechsel und das Knochenwachstum stören. Die Übersichtsarbeit fasst Belege aus Analysen menschlicher Gewebe, Tierversuchen und Zellkulturuntersuchungen zusammen, um potenzielle Risiken für die Skelettgesundheit darzustellen und die Mechanismen zu erläutern.

Nachweise und Eintrittspfade in den Knochen

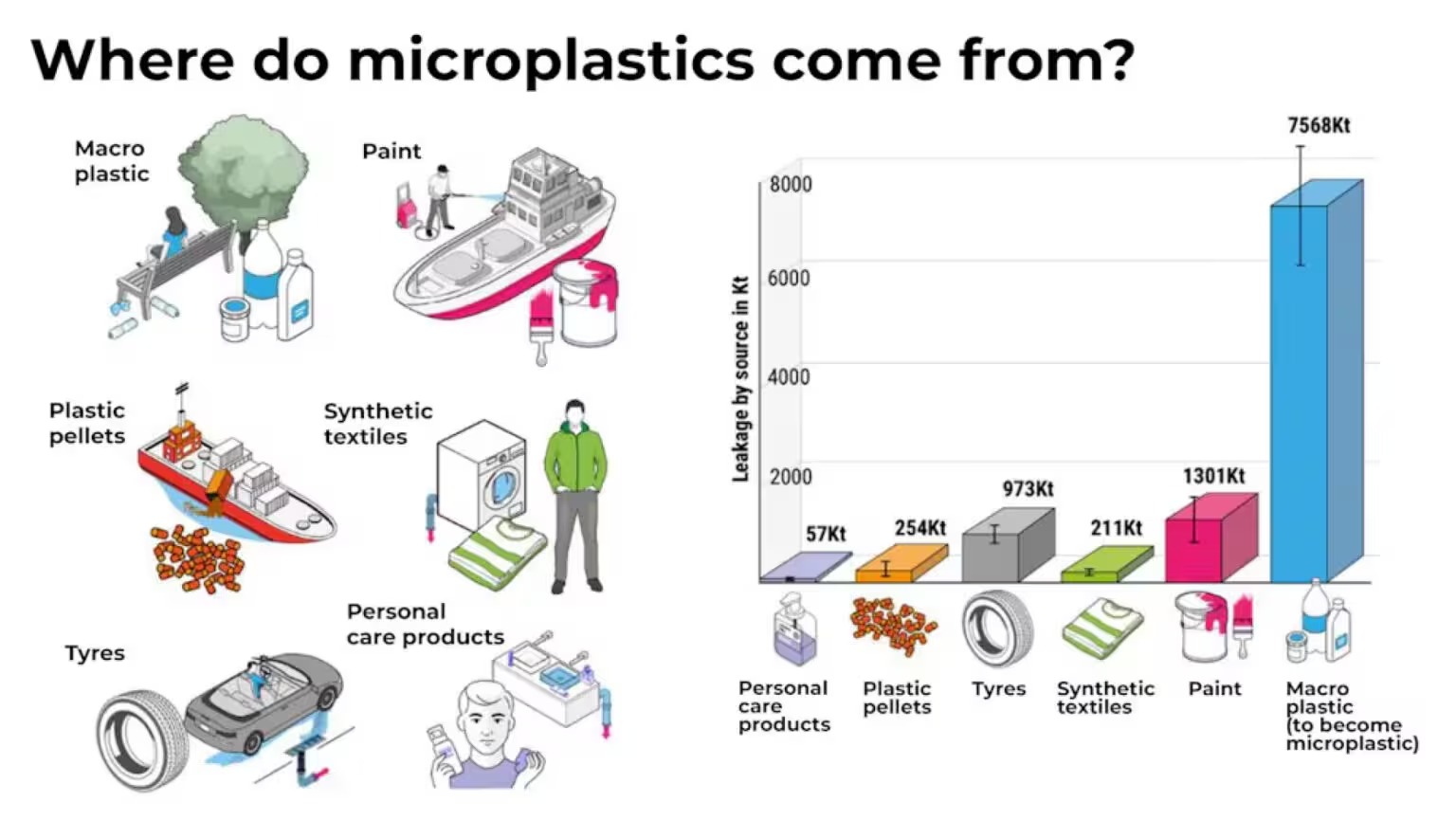

Quellen von Mikroplastik

Mehrere in der Übersicht berücksichtigte Humanstudien berichten von Mikroplastikpartikeln in entnommenen Knochenproben. Als plausibelster Weg gilt die Translokation aus dem Darm in den Blutkreislauf nach der Aufnahme über Nahrung oder Trinkwasser, gefolgt von einer Verteilung in Organe und Gewebe. Tiermodelle bestätigen diesen Pfad in großem Umfang: Ingestierte Mikroplastikpartikel können in innere Gewebe gelangen, und Laboranalysen belegen ihre Anreicherung in Knochen und Knochenmark.

Auf zellulärer Ebene zeigen Experimente mit knochenabgeleiteten Zelllinien wiederholt biologische Effekte. Eine Exposition gegenüber Mikroplastik kann die Zellvitalität reduzieren, vorzeitige zelluläre Seneszenz (Alterung) auslösen, die Differenzierung von Stammzellen in osteogene (knochenbildende) Linien verändern und entzündliche Signalwege aktivieren. Solche lokalen zellulären Veränderungen sind eine wahrscheinliche Mechanik hinter den in einigen Tierversuchen beobachteten Beeinträchtigungen der Knochenbildung. Ergänzend demonstrieren einige Studien, dass Partikelgröße, -form und Oberflächenbeschaffenheit entscheidend sind für die Art und Stärke der zellulären Reaktion.

Auswirkungen auf Knochenwachstum und -stabilität

Tierversuche in der gesichteten Literatur dokumentieren vermindertes Skelettwachstum nach Exposition gegenüber Mikro- und Nanoplastik. Die Partikel scheinen das Gleichgewicht zwischen Osteoblasten (knochenaufbauenden Zellen) und Osteoklasten (knochenabbauenden Zellen) zu stören. Werden Osteoklasten in ihrer Funktion verändert, kann dies die Knochenumbauprozesse und Reparaturmechanismen beeinträchtigen, was in experimentellen Modellen zu schwächerer Knochenarchitektur, häufiger auftretenden Deformationen und einem erhöhten Frakturrisiko führt.

Der Medizinwissenschaftler Rodrigo Bueno de Oliveira von der State University of Campinas (Brasilien) fasste die Sorge so zusammen: 'Eine erhebliche Anzahl von Studien legt nahe, dass Mikroplastik bis in das Knochengewebe, einschließlich des Markraums, eindringen kann und dort möglicherweise die metabolische Funktion stört.' Er weist darauf hin, dass die beobachteten zellulären Dysfunktionen — Entzündungsreaktionen, verringerte Lebensfähigkeit der Zellen und veränderte Differenzierung — in Tierversuchen in einem gestörten Skelettwachstum münden. Diese Befunde deuten darauf hin, dass längerfristige oder chronische Expositionen besonders kritisch sein könnten, weil sich schädliche Partikel akkumulieren können.

Darüber hinaus zeigen mechanistische Studien, dass oxidative Stressreaktionen und die Freisetzung proinflammatorischer Zytokine in Knochenzellen die Aktivität von Osteoblasten dämpfen können. Solche Effekte vermindern die Mineralisierung der Matrix und führen langfristig zu einer reduzierten Knochendichte. Neben biologischen Faktoren spielen auch physikalische Einflussgrößen wie die Partikelgröße eine Rolle: Nanoplastik kann Zellmembranen leichter penetrieren und intrazelluläre Prozesse stören als größere Partikel.

Übergeordneter Kontext für die öffentliche Gesundheit

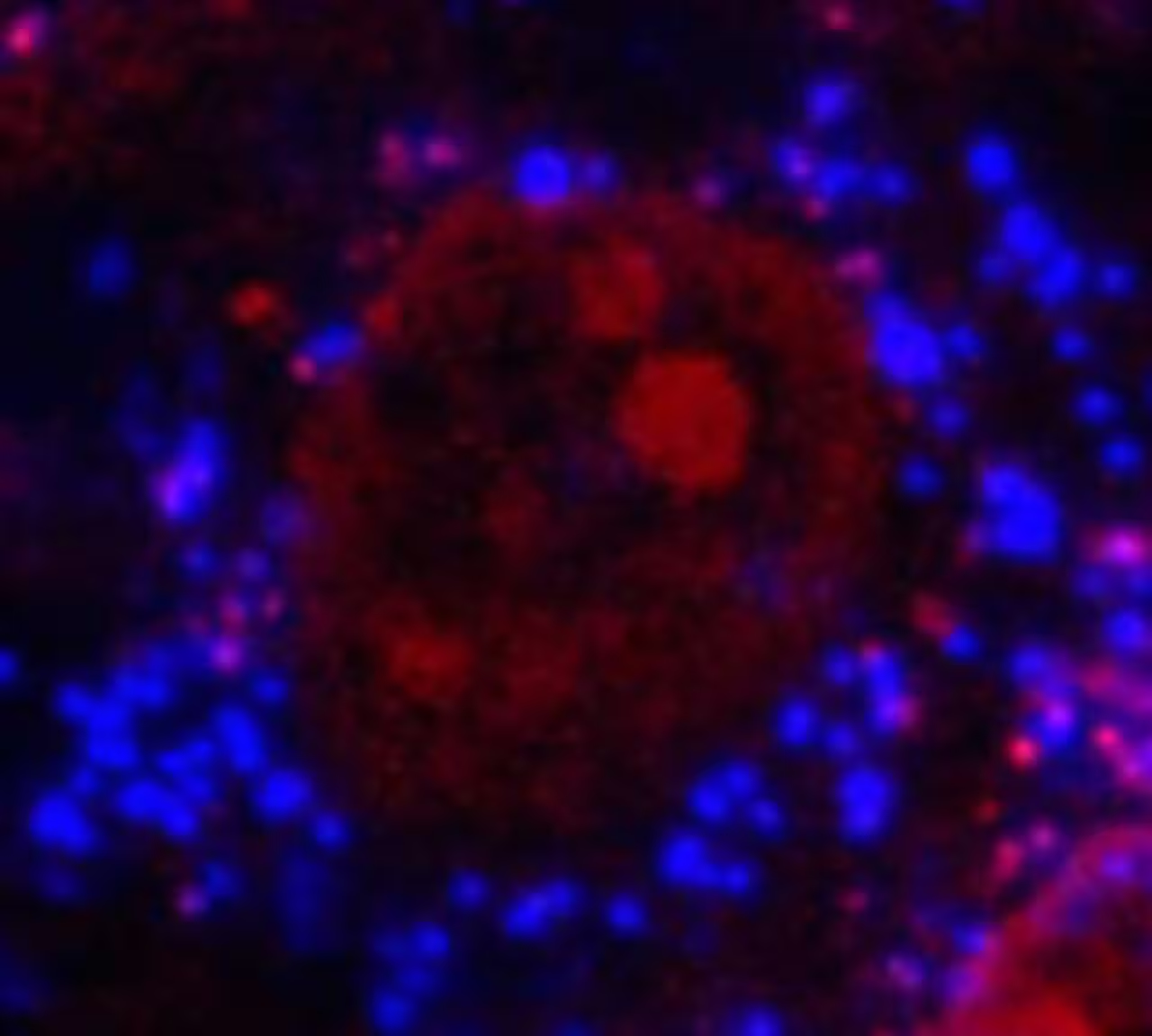

Innenansicht einer MG-63-Knochenzelle vergrößert 400×, mit blau markierten Mikroplastik-Kügelchen und dem Zellkern in Rot. (Mariana Cassani de Oliveira/LEMON/FCM-UNICAMP)

Die Übertragung der Ergebnisse aus In-vitro- und Tiermodellen auf konkrete Erkrankungen beim Menschen ist komplex und mit Unsicherheiten behaftet. Dennoch steigen in vielen Ländern die Raten von Osteoporose und altersbedingter Knochenbrüchigkeit, bedingt durch demografischen Wandel und Lebensstilfaktoren wie Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und unzureichende Ernährung. Forschende betrachten die Mikroplastikexposition inzwischen als potenziell zusätzlichen, bisher unterbewerteten Einflussfaktor im Kontext der Skelettgesundheit, vor allem angesichts dekadenlanger, zunehmender Kunststoffproduktion und -verbreitung.

Die weltweite Produktion synthetischer Polymere überschreitet derzeit 400 Millionen Tonnen pro Jahr, und Herstellung wie Entsorgung von Kunststoffen tragen erheblich zu Treibhausgasemissionen bei (etwa 1,8 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent jährlich). Diese Produktions- und Abfallströme sorgen für eine dauerhafte Umweltbelastung und somit für anhaltende Expositionsmöglichkeiten für Menschen, sei es über Luft, Nahrung oder Trinkwasser. In urbanen Umgebungen oder bestimmten Berufsgruppen können zusätzliche Expositionspfade wie inhalative Aufnahme oder Kontakt mit partikelfreundlichen Arbeitsmaterialien relevant werden.

Aus epidemiologischer Perspektive ist es wichtig, Mikroplastik im Kontext anderer bekannter Risikofaktoren zu betrachten: Ernährung, körperliche Aktivität, Hormonstatus (z. B. Östrogenmangel bei postmenopausalen Frauen) und genetische Prädispositionen interagieren mit Umweltbelastungen. Studien, die diese Variablen simultan berücksichtigen, könnten helfen, die relative Bedeutung von Mikroplastikexposition für die Population klarer zu bestimmen.

Einschränkungen und Forschungsbedarf

Die Übersichtsarbeit hebt mehrere bedeutsame Wissenslücken hervor. Quantitative Expositions–Dosis-Beziehungen sind für den Menschen nicht etabliert: Es fehlen belastbare Daten darüber, wie viele und welche Partikel während eines Lebens in Knochengewebe gelangen und welche Konzentrationen klinisch relevante Effekte auslösen. Analytische Herausforderungen bestehen nach wie vor; die zuverlässige Identifikation und Quantifizierung von Nanoplastik in biologischen Proben ist technisch anspruchsvoll und benötigt standardisierte, validierte Methoden.

Weitere offene Fragen betreffen die Variation der biologischen Wirkung nach Partikeltyp (z. B. Polyethylen versus Polystyrol), Oberflächenadditiven (Weichmacher, Stabilisatoren) und die Rolle von Biofilmen oder Konjugaten mit Umweltchemikalien, die die Toxizität verändern können. Langzeitstudien an Tieren mit ökologisch realistischen Partikeln und Dosen sowie prospektive epidemiologische Kohorten mit modernen Biomonitoring-Verfahren sind erforderlich, um Kausalzusammenhänge zu prüfen und Expositionsschwellen zu definieren.

Methodische Verbesserungen sollten standardisierte Probenentnahmemethoden, blank-controlled Labormethoden zur Minimierung von Kontamination und kombinierte analytische Ansätze (z. B. Raman-Spektroskopie, Massenspektrometrie, Elektronenmikroskopie) umfassen. Solche technischen Fortschritte ermöglichen nicht nur robustere Nachweise, sondern auch die Charakterisierung der chemischen Zusammensetzung und der physikalischen Eigenschaften von Partikeln im Gewebe, was für die Risikobewertung entscheidend ist.

Forschungsförderer und Politik sind aufgerufen, koordinierte Forschungsprogramme zu unterstützen, die interdisziplinär arbeiten — Umweltchemiker, Toxikologen, Epidemiologen und Fachleute für Skelettbiologie sollten zusammenwirken. Nur durch solche integrierten Ansätze lassen sich Belastungsquellen, Wirkmechanismen und potenzielle Interventionspunkte identifizieren.

Praktische Schritte zur Reduktion der Exposition

Solange die wissenschaftliche Evidenz weiter reift, können Individuen und Institutionen durch pragmatische Maßnahmen das Expositionsrisiko verringern. Dazu gehören das Filtern oder Aufbereiten von Trinkwasser, um Partikel zu entfernen; die Reduktion von Einwegkunststoffen im Alltag; die Bevorzugung naturfaserbasierter Textilien gegenüber synthetischen Fasern; sowie eine geringere Nutzung von Plastikflaschen und stark verpackten Lebensmitteln. Solche Maßnahmen senken nicht nur die Mikroplastikaufnahme, sondern reduzieren gleichzeitig Abfall und Umweltbelastung.

Auf institutioneller Ebene lassen sich Einkaufsrichtlinien so anpassen, dass Produkte mit geringer Kunststoffverpackung bevorzugt werden. In Schulen, Krankenhäusern und Betrieben können Sensibilisierungsprogramme etabliert werden, die Mitarbeitende über einfache Maßnahmen informieren. Auch Investitionen in wasser- und luftreinigungstechnologien, die Mikro- und Nanopartikel wirksam entfernen, sind möglich. Beispiele aus der Praxis zeigen: Verbesserte Filterstufen in kommunalen Wasserwerken und die Einführung von Mehrwegsystemen im Handel haben in Pilotprojekten die Plastikbelastung messbar reduziert.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

Dr. Emily Carter, Umwelttoxikologin an einem universitären Forschungscampus, kommentierte: 'Die Hinweise darauf, dass Mikroplastik bis in tiefe Gewebe vordringt, mehren sich. Selbst wenn die direkte Verursachung von Osteoporose beim Menschen noch nicht abschließend belegt ist, sind die in Laboren beobachteten zellulären Effekte — Entzündung, eingeschränkte Zellfunktionen und veränderte Differenzierung von Knochenzellen — biologisch plausibel als Schadenswege. Priorität sollten verbesserte Expositionsabschätzungen und standardisierte Nachweismethoden bekommen, damit wir von einer begründeten Sorge zu konkreten öffentlich‑gesundheitlichen Empfehlungen übergehen können.'

Expertinnen und Experten betonen außerdem die Bedeutung von Interventionsstudien und Maßnahmen zur Vorsorge, da Prävention oft kosteneffektiver ist als spätere Behandlung. Langfristig könnten Standards zur Limitierung bestimmter Additive oder partikelfördernder Herstellungsverfahren einen wichtigen Beitrag leisten, um die Belastung in Umwelt und Bevölkerung zu senken.

Fazit

Die Übersichtsarbeit aus 62 Studien unterstreicht eine drängende wissenschaftliche und gesundheitspolitische Fragestellung: Mikroplastik ist in Knochen und Knochenmark nachweisbar, und experimentelle Daten belegen, dass Partikel die zellulären Prozesse stören können, die für gesunde Knochensubstanz verantwortlich sind. Zwar ist die Kausalität beim Menschen noch nicht abschließend belegt, doch die Kombination aus steigender Kunststoffproduktion, nachgewiesener Gewebeakkumulation und plausiblen biologischen Mechanismen stützt den Ruf nach gezielter Forschung und vorsorglicher Reduktion der Exposition. Entscheidungstragende, Forschende und die Öffentlichkeit sollten die Skelett-Exposition gegenüber Mikroplastik als legitimes und dringliches Feld für Untersuchungen und Maßnahmen behandeln.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen