8 Minuten

Natürliches Molekül verringert Schlaganfallschäden im Labor und bei Tieren

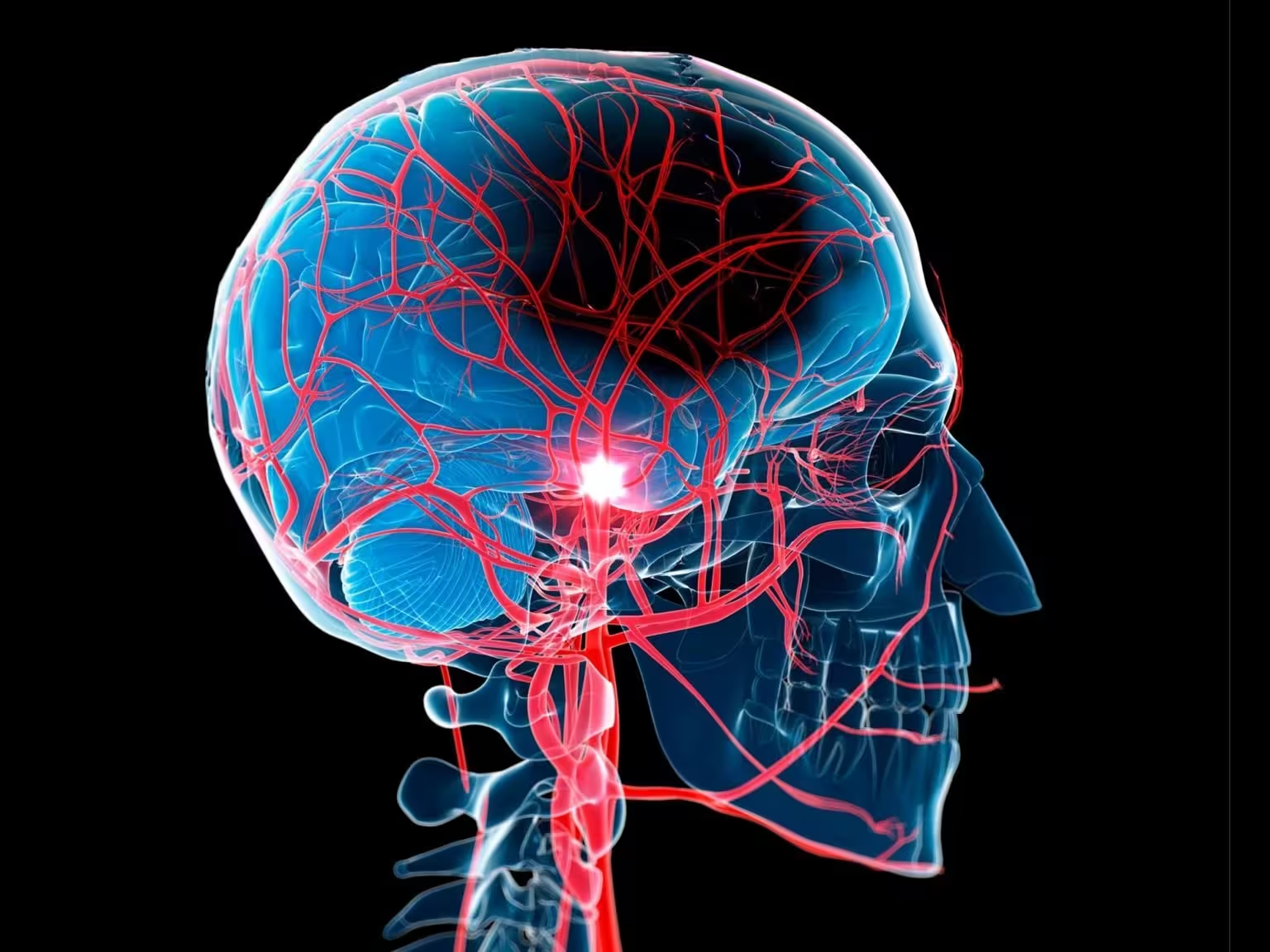

Ein natürlich vorkommendes Molekül, Dimethyltryptamin (DMT), zeigt in frühen präklinischen Studien Potenzial, Hirnschäden nach ischämischem Schlaganfall zu begrenzen, indem es die Blut‑Hirn‑Schranke (BHS) stabilisiert und neuroinflammatorische Reaktionen dämpft. Forschende am HUN‑REN Biological Research Centre (BRC) Institute of Biophysics sowie am Semmelweis University Heart and Vascular Centre berichten über diese Ergebnisse in einer in Science Advances veröffentlichten Studie. Das Team kombinierte zelluläre Modelle mit Schlaganfallexperimenten an Nagetieren, um zu untersuchen, wie DMT vaskuläre und immunologische Reaktionen im verletzten Gehirn beeinflusst.

Studienüberblick und zentrale Ergebnisse

In den Versuchen beobachteten die Forschenden eine signifikante Verringerung des Infarktvolumens (des durch den Schlaganfall abgestorbenen Gewebes) sowie eine reduzierte Ödembildung in einem Rattenmodell, das mit DMT behandelt wurde. Parallel dazu zeigten in vitro‑Experimente mit Gehirnendothelzellen und astroglialen Kulturen, dass DMT half, die Struktur der Tight Junctions wiederherzustellen und die Barrierefunktion nach insultähnlichen Schädigungen zu verbessern. Die Studie berichtet außerdem über eine geringere Produktion proinflammatorischer Zytokine sowohl in Gehirnendothelzellen als auch in peripheren Immunzellen sowie über eine abgeschwächte Aktivierung von Mikroglia — den residenten Immunzellen des Gehirns.

Co‑Autorinnen der Studie aus der Biological Barriers Research Group des Institute of Biophysics, HUN‑REN BRC Szeged (von links nach rechts: Anna Kocsis, Zsófia Hoyk, Mária Deli, Fruzsina Walter, Judit Vigh). Credit: Fruzsina Walter

Die Co‑Leitautorin Mária Deli kommentierte die mögliche Translation: „Es ist bemerkenswert, wie natürliche Verbindungen neue therapeutische Ansätze für komplexe Erkrankungen wie den Schlaganfall aufzeigen können.“ Co‑Erstautor Marcell László fasste die experimentellen Resultate zusammen und wies darauf hin, dass die DMT‑Behandlung mit messbaren Verbesserungen der vaskulären Integrität und einer Reduktion sekundärer entzündlicher Schäden einherging.

Mechanismen: Schutz der Blut‑Hirn‑Schranke und Immunmodulation

Die Studie schlägt zwei komplementäre Mechanismen vor, durch die DMT das postischämische Gehirn schützen könnte. Erstens scheint DMT die Blut‑Hirn‑Schranke zu stabilisieren — die selektive endothelial‑basierte Schnittstelle, die das neuronale Gewebe vor schädlichen zirkulierenden Faktoren abschirmt. Der Erhalt der BHS‑Struktur begrenzt das Ödem und verhindert, dass periphere Immunzellen und Plasmaproteine in das Hirngewebe eindringen und den Gewebeschaden verschlimmern.

Zweitens reduziert DMT die Neuroinflammation. In behandelten Endothel‑ und Immunzellkulturen wurden geringere Mengen proinflammatorischer Zytokine gemessen, und die Aktivierung von Mikroglia wurde abgeschwächt. Die Autorinnen und Autoren identifizieren Sigma‑1‑Rezeptoren als wahrscheinliche Vermittler dieser Effekte. Sigma‑1‑Rezeptoren sind chaperonähnliche Proteine, die in Neuronen und Gliazellen exprimiert werden und zelluläre Stressreaktionen, Calcium‑Signalgebung sowie entzündliche Prozesse modulieren. Durch die Aktivierung oder Modulation dieser Rezeptoren könnte DMT betroffene Hirnregionen in Richtung schützender Signalwege lenken, die Zellüberleben und Barrierefunktion fördern.

Darüber hinaus diskutiert die Studie mögliche Signaltransduktionsketten: Die Sigma‑1‑Vermittlung kann beispielsweise die mitochondriale Funktion stabilisieren, oxidativen Stress reduzieren und intrazelluläre Kalziumschwankungen dämpfen — allesamt Faktoren, die nach ischämischen Ereignissen zur Zellschädigung beitragen. In Zellkulturmodellen konnte zudem eine verbesserte Rekonstitution von Tight‑Junction‑Proteinen wie Claudin‑5 und Occludin beobachtet werden, was eine direkte strukturelle Stützung der BHS nahelegt.

Warum die Zielsetzung der Blut‑Hirn‑Schranke wichtig ist

Die Blut‑Hirn‑Schranke ist ein zentraler therapeutischer Ansatzpunkt bei akutem Schlaganfall, weil ihre Disruption einen Großteil der sekundären Schäden nach Ischämie erklärt. Aktuelle klinische Standardtherapien — etwa Thrombolyse und endovaskuläre Thrombektomie — konzentrieren sich auf die Wiederherstellung des Blutflusses, reparieren jedoch nicht direkt die BHS und kontrollieren oft nicht die zeitverzögerten entzündlichen Reaktionen. Eine Verbindung, die sowohl die Barriereintegrität unterstützt als auch entzündliche Kaskaden dämpft, könnte deshalb als komplementäre Behandlung zu Reperfusionsmaßnahmen dienen und so die funktionelle Erholung verbessern.

Praktisch bedeutet das: Wenn die BHS intakt bleibt oder schneller wiederhergestellt wird, reduziert sich die Gefahr eines massiven Ödems, die Zahl eingewanderter Immunzellen sinkt, und schädliche Plasmafaktoren gelangen weniger ins Gewebe. Diese Effekte können die neuronale Erholungsphase verlängern und die Wahrscheinlichkeit für dauerhafte Defizite verringern. Ein dualer Wirkmechanismus — Barriereschutz plus Immunmodulation — adressiert damit zwei zentrale Pfade der sekundären Hirnschädigung nach Schlaganfall.

Klinische Perspektiven und Einschränkungen

DMT ist als endogene Spuramin‑Verbindung bereits im menschlichen Gehirn in geringen Konzentrationen nachweisbar. Seine psychoaktiven Eigenschaften haben in anderen neurologischen und psychiatrischen Kontexten klinische Studien angeregt; die hier vorgestellten präklinischen Daten legen nahe, dass DMT‑basierte Ansätze auch für die Schlaganfallrehabilitation untersucht werden sollten. Die Autorinnen und Autoren sowie externe Kommentatoren weisen jedoch auf wichtige Vorbehalte hin: Langzeit‑Sicherheitsdaten, optimale Dosierung, das richtige Timing in Relation zu Reperfusionsverfahren und mögliche psychoaktive Nebenwirkungen müssen in streng kontrollierten klinischen Studien sorgfältig geprüft werden.

Darüber hinaus sind pharmakokinetische Details zu klären: Wie schnell erreicht DMT therapeutisch relevante Konzentrationen im vaskulären Endothel, wie lange persistieren diese Effekte, und welche Stoffwechselwege beeinflussen die Wirkdauer? Praktische Fragen betreffen die Verabreichungsform (intravenös, intrathekal, peripher), mögliche Interaktionen mit Thrombolytika und die Extrapolation der Tierdosen auf Menschen, bei der sowohl Wirkstärke als auch Toxizität neu evaluiert werden müssen.

Judit Vigh, Co‑Erstautorin der Studie, betont die translationale Perspektive: „Therapeutische Optionen beim Schlaganfall sind nach wie vor begrenzt; eine Kombination aus barrierezuschützenden und anti‑inflammatorischen Effekten stellt einen vielversprechenden Multi‑Target‑Ansatz dar, der neben bestehenden Behandlungen eingesetzt werden könnte.“ Solche kombinierten Strategien könnten langfristig dazu beitragen, funktionelle Outcomes zu verbessern und Rehabilitationszeiten zu verkürzen.

Expertinnen‑ und Experteneinschätzung

Dr. Elena Márquez, Neurologin und translationale Forscherin (fiktiv), stellt fest: „Diese Ergebnisse sind ermutigend, weil sie zwei der schwierigsten Herausforderungen in der Akutversorgung von Schlaganfall ansprechen: das Begrenzen des BHS‑Zusammenbruchs und das Eindämmen schädlicher Entzündungsprozesse. Sollten Folgestudien Sicherheit und Wirksamkeit bestätigen, könnten DMT‑abgeleitete Moleküle oder Sigma‑1‑Rezeptor‑Modulatoren als wertvolle Adjunkte zur Reperfusionsbehandlung dienen. Entscheidend wird sein, ein präzises therapeutisches Fenster zu definieren und zentrale Nebenwirkungen zu minimieren.“

Aus klinischer Sicht sind mehrere Schritte notwendig, bevor eine Substanz wie DMT in die Routineversorgung integriert werden kann: systematische Toxikologie, Pharmakokinetik beim Menschen, Phase‑I‑Sicherheitsstudien, gefolgt von randomisierten, placebokontrollierten Phase‑II/III‑Prüfungen, die Endpunkte wie funktionelle Erholung (z. B. modifizierte Rankin‑Skala), Infarktvolumen, Mortalität und Nebenwirkungsprofile vergleichen. Zusätzlich sind biomarkerspezifische Untersuchungen sinnvoll — etwa Messungen von BBB‑Permeabilität mittels Bildgebung (DCE‑MRI) oder zerebraler Proteinnachweise im Liquor, sowie immunologische Marker, die entzündliche Aktivierung und Mikroglia‑Response quantifizieren.

Methodische Anmerkungen und experimentelle Validierung

Die kombinierte Nutzung von in vitro‑Modellen und Tierexperimenten in der vorliegenden Studie bietet eine solide Grundlage, doch gibt es typische Limitationen, die berücksichtigt werden müssen. Zellkulturmodelle erlauben detaillierte Mechanismusanalysen, abstrahieren jedoch komplexe Interaktionen des lebenden Organismus. Tiermodelle — insbesondere Nagetiere — sind für die Translation wichtig, zeigen aber Unterschiede in Neuroanatomie, Immunantwort und Stoffwechsel im Vergleich zum Menschen. Daher sind Zwischenstufen sinnvoll, etwa Untersuchungen an größeren Tiermodellen (z. B. Schwein), die vaskuläre und zerebrale Größenverhältnisse näher am Menschen abbilden.

Zusätzlich sind Dosis‑Antwort‑Kurven und Dosisfindungsstudien erforderlich, um therapeutische Breitbandigkeit, Sicherheitsmargen und Zeitfenster systematisch zu bestimmen. Studien zur Wirkstoffverabreichung in Kombination mit Standardreperfusionsverfahren würden ferner Aufschluss darüber geben, ob DMT die Effektivität von Thrombolyse oder Thrombektomie ergänzt oder potenziell beeinträchtigt.

Wissenschaftliche und therapeutische Relevanz

Diese Forschung trägt zur wachsenden Evidenz bei, dass gezielte Modulation der BHS und der neuroimmunologischen Reaktionen ein praktikabler Weg ist, um sekundäre Hirnschäden nach Schlaganfall zu reduzieren. Die Identifikation von Sigma‑1‑Rezeptoren als vermutete Wirkstelle bietet zudem einen klaren pharmakologischen Angriffspunkt für die Entwicklung neuer Wirkstoffe. Strategien, die mehrere schädliche Pfade gleichzeitig adressieren — zum Beispiel Barriereschutz plus Entzündungsmodulation — könnten sich als effektiver erweisen als mono‑mechanistische Ansätze.

Aus Sicht der Forschung stellt sich die Aufgabe, DMT oder seine Derivate so zu optimieren, dass therapeutische Effekte maximiert und unerwünschte psychoaktive Wirkungen minimiert werden. Struktur‑Wirkungs‑Beziehungen (SAR), chemische Modifikationen zur Erhöhung der Selektivität für Sigma‑1‑Rezeptoren oder die Entwicklung prodrug‑Strategien könnten hier zielführend sein. Parallel sollten Biomarker und Bildgebungsparameter etabliert werden, mit denen klinische Studien präzise Wirksamkeit und Wirkmechanismus messen können.

Fazit

Präklinische Ergebnisse aus ungarischen Laboren deuten darauf hin, dass DMT ein vielversprechender Modulator der Blut‑Hirn‑Schrankenintegrität und der postischämischen Neuroinflammation sein könnte, wobei die Wirkung zumindest teilweise über Sigma‑1‑Rezeptoren vermittelt wird. Trotz dieser hoffnungsvollen Befunde handelt es sich um frühe Daten: Kontrollierte klinische Studien und umfassende Sicherheitsprüfungen sind erforderlich, bevor DMT oder verwandte Verbindungen als Standardtherapie beim Schlaganfall empfohlen werden können. Eine verstärkte Forschung in Richtung BHS‑fokussierter Therapien und gezielter Immunmodulation könnte den Instrumentenkasten zur Verbesserung der Erholung nach ischämischen Hirnverletzungen deutlich erweitern.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen