8 Minuten

Neue Laboranalysen von Gesteinsproben der Chang’e‑6‑Mission zeigen: Die Rückseite des Mondes ist im Inneren deutlich kühler als die zur Erde gerichtete Hemisphäre. Die Entdeckung stützt die langjährige Annahme einer thermischen Asymmetrie und eröffnet neue Einblicke in die Entstehung und Entwicklung des Mondes.

Chang’e‑6: Erste Proben von der Mondfernrückseite

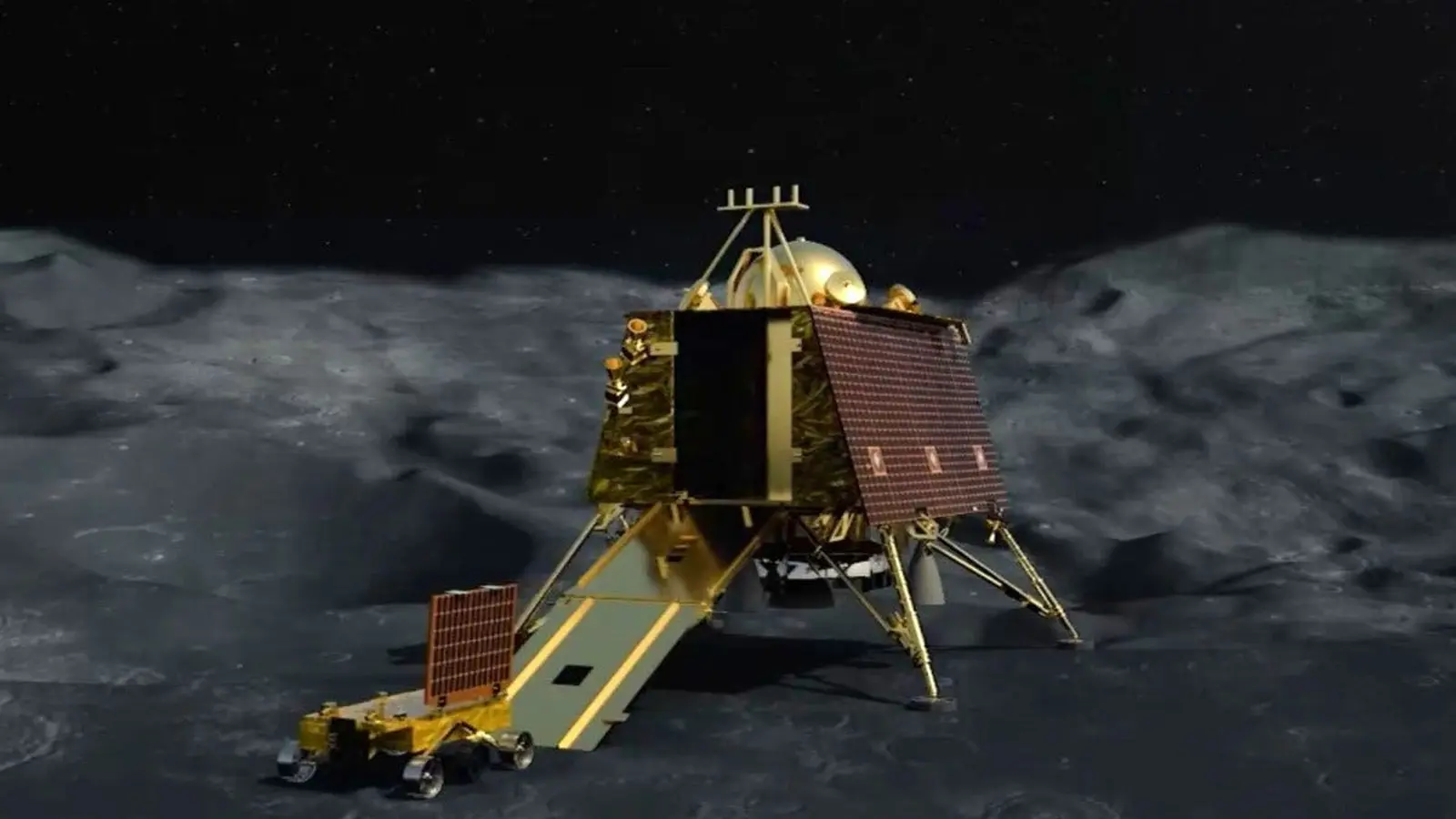

Die chinesische Mission Chang’e‑6 landete auf der Mondfernrückseite und brachte rund 300 Gramm Gesteins‑ und Regolithproben zurück, die der Beijing Research Institute of Uranium Geology für detaillierte Untersuchungen übergeben wurden. Zum ersten Mal liegen damit Laborproben vor, die direkt aus einem großen Einschlagskrater der fernen Hemisphäre stammen — zuvor war diese Region nur durch Orbitalsensoren und Fernerkundung kartiert worden.

Die Proben bestehen überwiegend aus basaltischen Körnern. Ein Forschungsteam unter Leitung von Wissenschaftlern der University College London (UCL) und der Peking‑Universität analysierte die Mineralchemie und verwendete Isotopenmethoden, um das Alter und die Entstehungsbedingungen zu rekonstruieren. Mithilfe von Elektronenstrahlsonden wurden Hauptbestandteile einzelner Minerale kartiert, während mit Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) die Blei‑Isotopenverhältnisse gemessen wurden, um eine Uran‑Blei‑Altersbestimmung durchzuführen.

Durch diese Analysen konnte das Gestein auf etwa 2,8 Milliarden Jahre datiert werden. Die errechneten Erstarrungstemperaturen der Lava liegen bei etwa 1.100 °C — ungefähr 100 °C niedriger als vergleichbare Basalte der erdzugewandten Seite, die aus Apollo‑ und Luna‑Proben bekannt sind.

Wie Forscher antike Temperaturen rekonstruieren — drei unabhängige Ansätze

Das Team kombinierte mehrere unabhängige Methoden, um die Temperaturgeschichte der Proben zu ermitteln und die Temperatur des tieferen Mantels zu schätzen. Diese Mehrlinienstrategie ist wichtig, um Unsicherheiten einzelner Techniken zu minimieren und robuste Schlussfolgerungen zu treffen.

Mineralchemie und Thermometrie: Direkter Blick auf Kristallisationstemperaturen

Minerale, die gleichzeitig im Basalt kristallisiert sind, speichern ihre chemische Zusammensetzung bei der Erstarrung. Durch präzise Messung von Major‑Elementen in benachbarten Kristallen lässt sich mithilfe thermodynamischer Modelle und laborkalibrierter Geothermometer die Temperatur zum Zeitpunkt der Kristallisation schätzen. Für die Chang’e‑6‑Proben ergab diese Methode typische Schmelz‑ bzw. Kristallisationstemperaturen um 1.100 °C.

Rekonstruktion der Elternschmelze und Schmelzmodellierung

Um die Bedingungen tiefer im Mantel zu erfassen, rekonstruierten die Forscher die ursprüngliche Zusammensetzung der Elternschmelze — also der Schmelze, aus der der Basalt entstand. Mit Hilfe von Schmelzmodellen und Mineral‑Schmelz‑Gleichgewichtsberechnungen lässt sich abschätzen, welche Temperatur nötig gewesen wäre, um diese Schmelze aus dem Mantel zu generieren. Auch diese Modelle zeigten für die Rückseite des Mondes um etwa 70–100 °C geringere Schmelztemperaturen als für bekannte Proben von der Vorderseite.

Satellitengestützte Thermo‑Proxys: Fernerkundung als Ergänzung

Da Saatproben noch begrenzt sind, verglichen die Wissenschaftler die Laborergebnisse mit satellitengestützten Karten der Zusammensetzung am Chang’e‑6‑Landeplatz und in bekannten Nahseiten‑Vulkanregionen. Fernerkundungsdaten — etwa Spektren, die Mineralogien und Gehaltsverteilungen anzeigen — dienten als Proxy für tieferliegende Schmelzbedingungen. Diese Vergleiche bestätigten einen Temperaturunterschied von ungefähr 70 °C zwischen den Hemisphären.

Die Übereinstimmung mehrerer unabhängiger Methoden stärkt die Schlussfolgerung: Die Mantelquelle der abgegebenen Fernerdseite‑Lava war zum Entstehungszeitpunkt deutlich kühler und könnte es im Tieferen bis heute sein.

Warum die Ferne Seite des Mondes kühler ist — Rollen von KREEP und frühen Umverteilungen

Die Verteilung wärmeproduzierender Elemente (HPE) wie Uran, Thorium und Kalium steuert maßgeblich die innere Wärmebilanz eines planetaren Körpers. Auf dem Mond sind diese Elemente häufig mit Phosphor und Seltenerdmetallen in KREEP‑reicheren Gesteinen konzentriert (KREEP steht für K: Kalium, REE: Rare Earth Elements, P: Phosphor). Wo KREEP reichlich vorhanden ist, steigen lokale radiogene Heizraten — das begünstigt Mantelschmelzen und ausgedehnten Vulkanismus.

Fernerkundungsdaten und nun auch die erste Probenanalyse von der Rückseite bestätigen: KREEP und andere HPE sind deutlich auf der erdzugewandten Seite konzentriert. Diese Hemisphären‑Asymmetrie in der radiogenen Wärmeproduktion bietet eine plausiblere Erklärung dafür, warum die Vorderseite wärmer und vulkanisch aktiver war als die Rückseite.

Mögliche Prozesse, die die ungleiche Verteilung erklären

- Riesige frühe Einschläge: Ein massiver Einschlag auf der Rückseite in der frühen, noch heißen Phase des Mondes könnte dichte, HPE‑reiche Schichten umgeschichtet haben, sodass sich KREEP‑reiche Materialien Richtung Vorderseite verlagerten.

- Mehrkörper‑Akkretion: Manche Modelle schlagen vor, dass der heutige Mond aus der Kollision und Verschmelzung zweier Vorläuferkörper entstand — etwa einem größeren und einem kleineren Mond. Unterschiedliche Anfangszusammensetzungen könnten dann hemisphärische Unterschiede hinterlassen haben.

- Gezeiten‑ und Mantelkonvektionseffekte: Die anhaltende Wechselwirkung mit der Erde — Gezeitenkräfte und gravitative Wechselwirkungen — könnten die Wärmeverteilung und Mantelbewegeung so beeinflusst haben, dass Heiz‑ und Schmelzprozesse bevorzugt auf der erdzugewandten Seite wirkten.

Jede dieser Hypothesen hat unterschiedliche Implikationen für Entstehungsszenarien und die frühe thermische Entwicklung des Mondes. Die neuen Chang’e‑6‑Proben setzen nun eine konkrete Grenze: Jede akzeptable Theorie muss erklären, wie die Mantelquelle auf der Rückseite zur Zeit der Lavaentstehung um etwa 70–100 °C kühler war als die des Nahseiten‑Basalts.

Was das für die Mondgeschichte bedeutet

Die Temperaturdifferenz hilft zu erklären, warum die Vorderseite des Mondes weitläufige Maria zeigt — dunkle, basaltische Ebenen, die durch ausgedehnte vulkanische Ablagerungen entstanden sind — während die Rückseite eine dickere, stärker verkraterte Kruste ohne verbreitete Basaltdecken besitzt. Ein kühlerer Mantel auf der Rückseite ergibt weniger Mantelschmelze, weniger Aufschmelzen und folglich weniger sichtbaren Vulkanismus, was das hochlanddominierten Relief erklärt, das Orbitersichtbar gemacht haben.

Wenn ein KREEP‑reicher Reservoir auf der Nahseite existierte, dann lieferte er nicht nur zusätzliche Wärme, sondern auch geochemische Signaturen, die spätere vulkanische Episoden möglich machten. Das beeinflusst Modelle zur thermischen Entwicklung, Krustenbildung und möglichen Magnetfeldgeschichte des Mondes — etwa Zeitpunkt und Dauer magnetischer Aktivität, die mit dem Wärmefluss und der Konvektion im Inneren verknüpft ist.

Für Planer künftiger Missionen und Mondgeologen ist klar: Probenrückführungen aus verschiedenen geologischen Provinzen sind entscheidend, um das innere Gefüge des Mondes in drei Dimensionen zu kartieren. Chang’e‑6 ergänzt die Apollo‑ und Luna‑Sammlungen um eine bislang fehlende Perspektive — die erste direkte chemische und thermische Messung der fernen Seite.

Methoden, Technologien und technische Details hinter dem Ergebnis

Die Studie vereinte klassische Petrographie mit modernsten Mikroanalyse‑Werkzeugen:

- Elektronenstrahlmessungen (Electron Probe Microanalysis) lieferten präzise Karten der Haupt‑Elementverteilung in Mineralen und Glasphasen und offenbarten Kristallisationsabfolgen.

- SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) ermöglichte hochpräzise Messungen von Bleiinhalten und Isotopenverhältnissen; daraus resultierte eine robuste Uran‑Blei‑Altersbestimmung für das Gestein.

- Thermodynamische Modelle und empirisch kalibrierte Mineral‑Schmelz‑Gleichgewichte wurden verwendet, um gemessene Zusammensetzungen in Temperaturwerte zu übersetzen.

Diese Techniken sind mittlerweile Standard in planetengeowissenschaftlichen Labors, aber ihre Kombination und die Anwendung auf eine so seltene, gram‑kleine extraterrestrische Probe maximiert den wissenschaftlichen Ertrag.

Feinheiten der Alterung und Unsicherheiten

Die Altersbestimmung über Uran‑Blei‑Isotope gilt als sehr zuverlässig, erreicht aber dennoch Unsicherheiten, die aus der Störungsfreiheit der Systeme, der Mineralkörnerwahl und analytischen Fehlern resultieren. Professor Pieter Vermeesch (UCL) trug Datenverarbeitungsmethoden bei, die die Altersschätzung auf etwa 2,8 Milliarden Jahre einengten. Thermometrische Schätzungen enthalten zusätzliche Unsicherheiten wegen Modellannahmen (z. B. Druck, Wassergehalt des Mantels, Redox‑Bedingungen). Trotzdem zeigt die Kohärenz der verschiedenen Methoden, dass der festgestellte Temperaturunterschied nicht allein durch Messfehler erklärbar ist.

Expertenmeinung: Warum die Proben alles verändern können

"Direkte Proben verändern die Perspektive," sagt Dr. Aisha Rahman, Planetenforscherin am Lunar and Planetary Laboratory der University of Arizona. "Fernerkundung liefert großräumige Muster, aber zurückgebrachte Gesteine erlauben genaue Rekonstruktionen zu Temperaturen, Alter und Schmelzgeschichte. Die Chang’e‑6‑Ergebnisse sind ein dringend benötigter Ground‑Truth‑Datensatz, der Modelle zur thermischen Entwicklung des Mondes erheblich verfeinern wird."

Dr. Rahman ergänzt: "Wenn die Rückseite systematisch kühler ist, hat das Konsequenzen für das Abkühlverhalten des Mondes, die Chronologie des Mare‑Vulkanismus und die räumliche Verteilung möglicher Rohstoffe für künftige Explorationen."

Welche Fragen bleiben offen — und was kommt als Nächstes?

Die Chang’e‑6‑Proben sind ein entscheidender Schritt, aber sie beantworten nicht alle Fragen. Wichtige, noch offene Themen sind:

- Wie weit reicht die thermische Asymmetrie in den Mantel hinein — sind es Hunderte von Kilometern oder nur die obere Mantelschicht?

- Welche genauen Mechanismen führten zur KREEP‑Konzentration auf der Nahseite — Einschlagstheorie, Mehrkörperakkrretion oder gezeitengetriebene Mantelkonvektion?

- Gibt es regionale Ausnahmen auf der Rückseite, wo lokale HPE‑Anreicherungen vergangene Schmelzepisoden ermöglichten?

Zukünftige Missionen sollten gezielt Proben von mehreren Standorten — unterschiedliche Breiten, Einschlagsbecken und mare‑armen Regionen — zurückbringen. Nur so lässt sich ein vollständiges dreidimensionales Bild der Mondstruktur und ihrer Wärmegeschichte aufbauen.

Die Kombination von Laboranalysen, verbesserten Fernerkundungsdaten (höhere spektrale Auflösung, Gravimetrie und Seismik) und neuen geophysikalischen Modellen wird in den nächsten Jahren die Hypothesen eingrenzen und möglicherweise auch Hinweise auf die frühen Prozesse liefern, die den heutigen thermischen Zustand des Mondes formten.

Die Chang’e‑6‑Ergebnisse sind damit kein abschließendes Urteil, sondern der Beginn einer neuen Phase der Mondforschung — eine Phase, in der zurückgebrachte Proben und integrierte Analysen das Puzzle der Mondentstehung stückweise zusammensetzen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen