7 Minuten

Forscher der University of Hawai‘i Institute for Astronomy haben ein verblüffend einfaches, aber bislang übersehenes Prinzip identifiziert, das erklärt, wie dichter, kühleres Plasma—der sogenannte koronale oder solare Regen—während Sonnenflares in nur wenigen Minuten entsteht und zur Sonne zurückfällt. Anders als irdischer Regen spielt sich dieses Phänomen nicht in einer kühlen Atmosphäre ab, sondern in der extrem heißen Korona, der ionisierten Gasschicht, die sich millionenfach über die Sonnenoberfläche erstreckt. Dort können lokal dichtere und deutlich kühlere Kondensationen auftauchen, obwohl die Umgebungsbedingungen Millionen von Grad erreichen.

Warum das Problem so lange rätselhaft blieb

Lange Zeit konnten Modelle der solaren Atmosphäre nicht erklären, wie solche Kondensationen in der kurzen Dauer eines Flares entstehen. Konventionelle Simulationen gingen von festen, zeitlich unveränderten Elementhäufigkeiten in der Korona aus. Diese Annahme mag in ruhigen Phasen sinnvoll erscheinen, aber sie ignorierte dynamische Prozesse, die während starker Energieinjektionen—etwa in Flare-Schlaufen—rasante Veränderungen auslösen können. Das führte dazu, dass die berechneten Abkühlungszeiträume deutlich länger waren als die tatsächlich beobachteten schnellen Regenereignisse.

Die neue Erklärung: Zeitlich veränderliche Elementhäufigkeiten

In einer Studie im Astrophysical Journal zeigten Luke Benavitz (Promovierender) und Jeffrey Reep (Astronom am IfA), dass zeitabhängige Änderungen in der chemischen Zusammensetzung—insbesondere bei schweren Elementen wie Eisen—die Strahlungsverluste des Plasmas erhöhen und so die Abkühlung deutlich beschleunigen können. Sobald Modelle erlauben, dass sich die lokalen Häufigkeiten von Metallen während des Aufheizens und Abkühlens verändern, lassen sich die beobachteten schnellen Kondensation und der nachfolgende Regen in Simulationen reproduzieren.

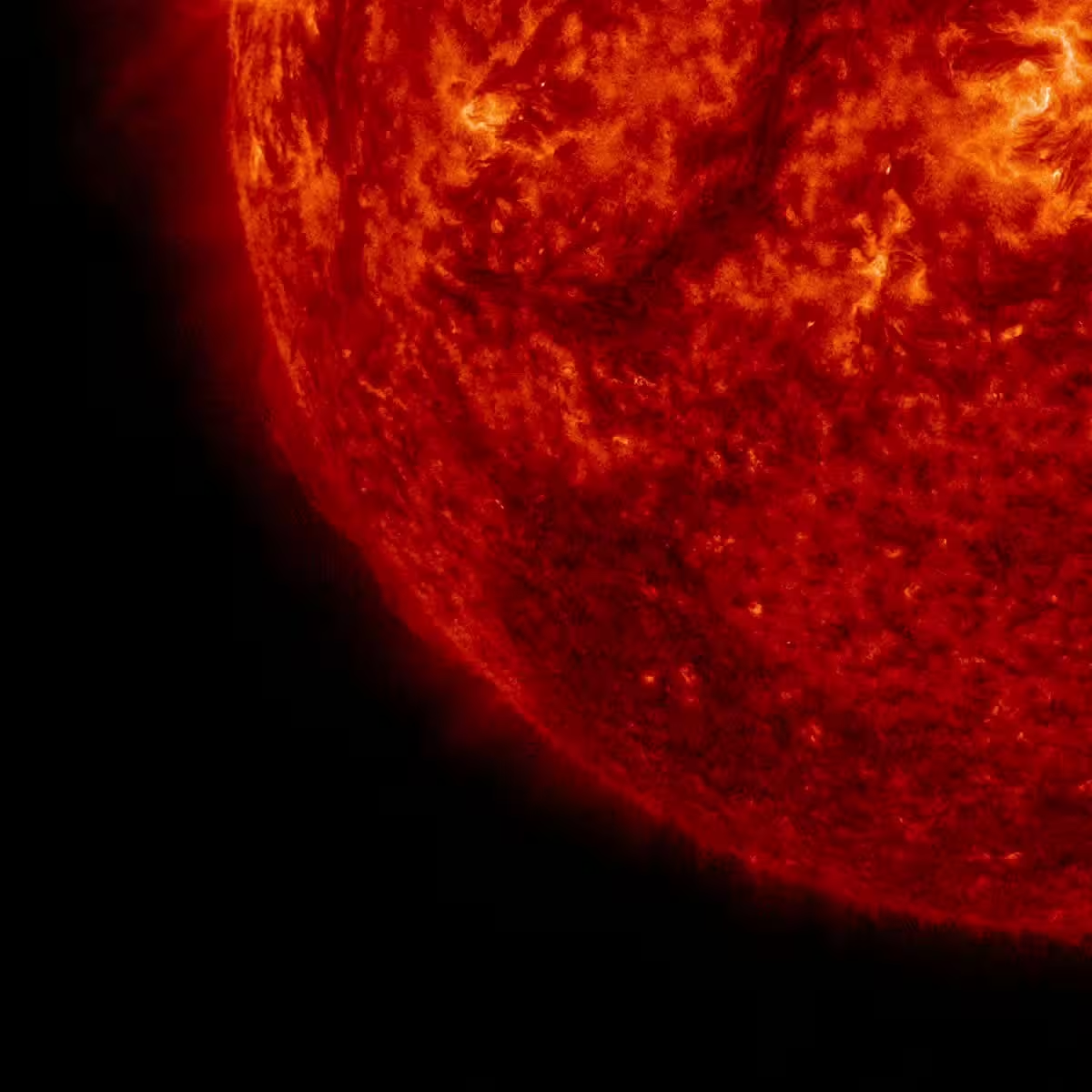

Helle Sonneneruption im All eingefangen.

Vom Detail zur Dynamik: Wie Zusammensetzung Abkühlung steuert

Schwerere Elemente emittieren bei bestimmten Temperaturbereichen sehr effizient elektromagnetische Strahlung. Erhöht sich lokal der Anteil dieser Elemente, steigen die radiativen Verluste des Plasmas. Höhere Strahlungsverluste bedeuten, dass Wärme schneller abgegeben wird, wodurch das Plasma rasch abkühlt und dichter wird—die Voraussetzung für Kondensation. Besonders bei Flares, die große Energiemengen in koronalen Schleifen verteilen, kann dieser Effekt innerhalb von Minuten greifen, während frühere, starr zusammengesetzte Modelle Stunden oder Tage vorhergesagt hatten.

Physikalische Mechanismen hinter der Änderung der Häufigkeiten

Wie gelangen mehr schwere Elemente in Teile der Korona? Es gibt mehrere plausibel kombinierbare Prozesse: chromosphärische Verdampfung, partikulare Transportprozesse entlang magnetischer Feldlinien, sowie fraktionierende Effekte wie der FIP-Effekt (First Ionization Potential), durch den Elemente mit niedriger Ionisationsenergie bevorzugt in die Korona transportiert werden können. Während eines Flares ändern sich Temperatur- und Dichteprofile dramatisch; das wiederum beeinflusst Ionisationszustände, Flussraten und die Effizienz transportierender Mechanismen. In Summe kann das lokale Verhältnis von Eisen, Silizium, Magnesium und anderen „Metallen" in kurzer Zeit ansteigen, was die radiative Kühlung beschleunigt.

Simulationsdetails: Was die Modelle jetzt anders machen

Benavitz und Reep modifizierten bestehende hydrodynamische Flare-Loop-Modelle, indem sie die Elementhäufigkeiten als zeit- und ortsabhängige Größen behandelten, statt sie als konstant vorauszusetzen. Die Simulationen modellieren die Energieeinbringung durch beschleunigte Teilchen und Wärmeleitung, die daraus folgende chromosphärische Verdampfung und den Rückfluss von Elementen in die Korona. Durch diese flexiblen Häufigkeitsgrößen treten in den Rechenläufen deutlich schnellere Abkühlungsphasen auf, begleitet von dichten, kühlen Regionen, die innerhalb von Minuten ausgebildet werden—genau wie die beobachteten koronalen Regenfälle.

Was das für die Koronaforschung bedeutet

Koronaler Regen ist mehr als nur ein spektakuläres Phänomen: Er liefert direkte Hinweise auf die Energieflüsse und die thermodynamische Entwicklung in Magnetfeldern der Sonne. Wenn Modelle bislang die Abkühlung systematisch unterschätzt haben, müssen viele Schlussfolgerungen über die zugrundeliegenden Heizmechanismen und Energiebilanzen neu bewertet werden. Dazu zählen beispielsweise Schätzungen der eingeleiteten Wärmeenergie, die Rolle von Wärmeleitung gegenüber Strahlungsverlusten und die Effizienz von Teilchenbeschleunigung.

Neubewertung von Diagnosen und Beobachtungen

Viele Korona- und Flare-Diagnosen beruhen auf der Auswertung von Abkühlungsraten und Emissionslinien. Wenn die Strahlungsverluste lokaler Metalle variabel sind, dann ändern sich die Interpretationen von Emissionslinien intensity und Kennwerten. Für Forscher heißt das: Beobachtungsdaten müssen in Zukunft mit Modellen verglichen werden, die die zeitliche Entwicklung von Elementhäufigkeiten berücksichtigen. Nur so lassen sich zuverlässige Rückschlüsse auf Heizraten, Transportprozesse und die physikalische Struktur von Flare-Schlaufen ziehen.

Folgen für Weltraumwetter und technologische Systeme

Verbesserte Simulationen, die dynamische Abundanzen berücksichtigen, helfen nicht nur, ein physikalisches Rätsel zu lösen. Sie können auch die Prognosegüte von Weltraumwettervorhersagen verbessern. Flares und damit verbundene koronale Massenauswürfe beeinflussen Magnetfelder und Plasmaströme, die Satelliten, Funkverbindungen und Stromnetze auf der Erde stören können. Genauere Modelle der Flare-Dynamik erlauben präzisere Einschätzungen darüber, wie viel Energie in welche Formen übergeht—ein wichtiger Schritt, um Risiken für die Raumfahrt- und Infrastrukturplanung besser bewertbar zu machen.

Praktische Beobachtungsfragen für zukünftige Missionen

Die Studie öffnet mehrere konkrete Beobachtungsfelder: Welche Spektral-Linien sind am sensitivsten gegenüber variablen Eisen- oder Silizium-Häufigkeiten? Mit welchen zeitlichen und räumlichen Auflösungen müssen Instrumente messen, um die erwarteten schnellen Änderungen zu erfassen? Hier kommt die Kombination von hochauflösender Spektroskopie und Bildgebung ins Spiel—Instrumente wie das Solar Dynamics Observatory (SDO), IRIS oder die kommenden Solar-Orbiter-Instrumente können in Kombination mit bodengestützten Teleskopen helfen, Häufigkeitsverschiebungen während eines Flares direkt zu messen.

Neue Forschungsfragen: Transport, Fraktionierung, Feedback

Die Ergebnisse werfen zahlreiche Fragen zur physikalischen Detailarbeit auf: Wie genau reagieren Ionisation, Rückfluss und Massenbewegungen auf impulsive Energiezufuhr? Welche Rolle spielen nicht-thermische Teilchenströme beim Transport von Metallen? Und: Gibt es ein Feedback, bei dem sich veränderte Häufigkeiten wiederum auf die Stabilität und das Verhalten von Magnetfeldern in aktiven Regionen auswirken? Solche Zusammenhänge lassen sich nur mit einer engen Verzahnung von Beobachtung, Theorie und Simulation klären.

Beobachtungskampagnen und Modellintegration

Gezielte Beobachtungskampagnen sollten spektroskopische Messungen von Linien mit unterschiedlicher Temperatur- und Ionisationsabhängigkeit kombinieren. Zeit-serien, die die Entstehung eines Flares von der Energieinjektion bis zur Abklingphase verfolgen, sind besonders wertvoll. Parallel dazu müssen Modellierer die neuen Elemente in mehrdimensionale Magnetohydrodynamik-Simulationen integrieren, um räumliche Transportprozesse realistisch abzubilden und das Zusammenspiel zwischen Strahlungsverlusten, Wärmeleitung und Magnetfeldstruktur besser zu verstehen.

Warum diese Erkenntnis das Bild der Sonnenatmosphäre ändert

Die Kernaussage ist denkbar konkret: Wenn sich die chemische Zusammensetzung der Korona während eines Flares verändert, dann verändern sich auch die thermischen Reaktionszeiten des Plasmas. Das heißt nicht, dass frühere Modelle komplett falsch waren—sie fehlten nur an einem wichtigen Freiheitsgrad. Indem Wissenschaftler diesen Freiheitsgrad hinzufügen, können sie Simulationen erstellen, die näher an der beobachteten Realität liegen. Für die Solarphysik ist das ein signifikanter Fortschritt: Es ist ein Beispiel dafür, wie ein vergleichsweise kleiner Anpassungsfaktor große Auswirkungen auf die Interpretation astrophysikalischer Prozesse haben kann.

Die nächsten Schritte sind klar: systematische Beobachtungen, um Häufigkeitsänderungen während Flares nachzuweisen; erweiterte Simulationen, die diese Variabilität in mehrere Raumdimensionen einbeziehen; und eine kritische Neubewertung alter Resultate, die auf konstanten Abundanzen beruhten. Zusammen können diese Arbeiten die Diagnostik der Korona präzisieren, bessere Vorhersagen für Weltraumwetter liefern und unser Verständnis der Energieverteilung in aktiven Sonnenregionen vertiefen.

Die Entdeckung von Benavitz und Reep erinnert daran, dass selbst in einem so intensiv erforschten Feld wie der Sonnenphysik kleine, oft übersehene Faktoren—hier die zeitliche Entwicklung der Elementhäufigkeiten—entscheidend sein können, um langjährige Rätsel zu lösen. Beobachter, Theoretiker und Ingenieure sind jetzt gefordert, diese neue Perspektive in die Gestaltung zukünftiger Messkampagnen und Modelle einfließen zu lassen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen