7 Minuten

Eine groß angelegte Analyse von Gesundheitsdaten aus Südkorea und den USA ergab: Fast jeder schwere kardiovaskuläre Vorfall — Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herzinsuffizienz — wurde zuvor von einem oder mehreren der vier häufigsten, veränderbaren Risikofaktoren begleitet. Diese Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen für Prävention, Versorgung und Gesundheits‑politik.

Was die Studie genau fand: die vier dominierenden Risiken

Forscher analysierten Gesundheitsakten von mehr als 9 Millionen Erwachsenen in zwei nationalen Kohorten (Südkorea und USA). Dabei identifizierten sie vier modifizierbare, cardiometabolische Risikofaktoren, die nahezu alle schweren kardiovaskulären Ereignisse vorausgingen: Bluthochdruck (Hypertonie), erhöhtes Cholesterin, erhöhter Blutzucker (Hyperglykämie) und Tabakkonsum (aktuell oder in der Vergangenheit).

Konkret zeigten die Ergebnisse, dass diese Faktoren zusammen bei 99 Prozent der Fälle vorlagen, wenn Patienten langfristig nachverfolgt wurden. Selbst in der Gruppe mit dem relativ niedrigsten Auftreten — Frauen unter 60 Jahren — waren über 95 Prozent der Herzinfarkte oder Schlaganfälle mit mindestens einem dieser Risiken verknüpft. Am häufigsten trat Bluthochdruck auf: In beiden Kohorten hatten mehr als 93 Prozent der Personen, die später einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herzversagen erlitten, zuvor eine dokumentierte Hypertonie.

Methodische Hinweise

Die Studie stützte sich auf Routine‑Krankenkassendaten und elektronische Gesundheitsakten. Solche großen Datensätze erlauben robuste Häufigkeitsabschätzungen und realistische Einblicke in die Prävalenz behandelbarer Risikofaktoren in bevölkerungsbasierten Szenarien. Allerdings weisen die Autoren auch auf mögliche Limitationen hin: subklinische Risiken, nicht diagnostizierte Erkrankungen oder Werte knapp unter traditionellen Schwellen könnten in Routinedaten unterschätzt werden.

Warum diese Faktoren so mächtig sind

Die Pathophysiologie erklärt die statistischen Befunde: Bluthochdruck, Dyslipidämie (hohes LDL‑Cholesterin) und Hyperglykämie beschleunigen die Atherosklerose — den Aufbau von Plaques in Arterien. Diese Plaques verengen Gefäße, machen die Gefäßwand instabil und erhöhen das Thromboserisiko. Tabakrauch wirkt zusätzlich entzündungsfördernd, schädigt Endothelzellen und steigert die Gerinnungsneigung.

Kurz gesagt: Die vier Risikofaktoren greifen an verschiedenen Punkten in den kardiovaskulären Prozess ein und potenzieren sich oft gegenseitig. Wer Raucher ist und gleichzeitig Bluthochdruck und hohes Cholesterin hat, trägt ein deutlich erhöhtes Risiko gegenüber einer Person ohne diese Kombination.

Expertenmeinungen aus dem Begleitkommentar

Kardiologe Philip Greenland von der Northwestern University kommentierte die Ergebnisse: „Die Studie zeigt sehr überzeugend, dass die Exposition gegenüber einem oder mehreren nicht optimalen Risikofaktoren vor kardiovaskulären Endpunkten nahezu 100 Prozent beträgt.“ Greenland unterstrich, dass öffentliche Gesundheitsmaßnahmen und klinisches Handeln sich auf die Erkennung und Behandlung dieser veränderbaren Risiken konzentrieren sollten, statt nach seltenen, nicht kausalen Ursachen zu suchen.

In einem begleitenden Editorial betonte Neha Pagidipati (Duke University) die praktische Botschaft: Frühes Management reduziert das Risiko für tödliche oder behindernde Ereignisse. Für Kliniker und politische Entscheidungsträger sei die Schlussfolgerung klar: Screening, bezahlbare Medikamente und Rauchstopp‑Programme skalieren, um die kardiovaskuläre Krankheitslast in der Bevölkerung zu senken.

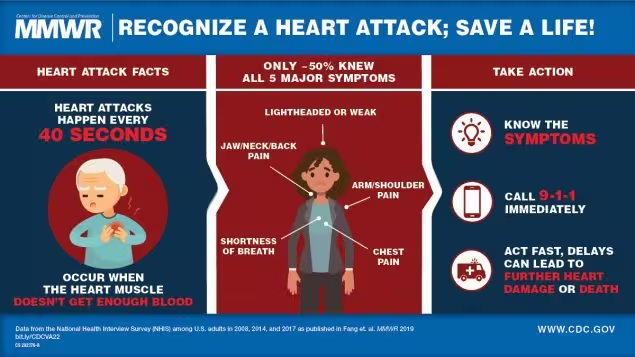

Frühe Warnzeichen eines Herzinfarkts. (Quelle: CDC)

Was das klinisch bedeutet: Screening, Diagnose, Behandlung

Die praktische Konsequenz ist simpel, aber nicht trivial: systematische Früherkennung und konsequente Behandlung dieser vier Risikofaktoren können die meisten schweren Herz‑Kreislauf‑Ereignisse verhindern. Das umfasst mehrere Ebenen:

- Regelmäßige Blutdruckmessung — bereits in der Hausarztpraxis, in Apotheken und bei Gesundheitschecks.

- Cholesterin‑Kontrollen, einschließlich LDL‑ und HDL‑Werten; statinbasierte Therapie bei erhöhtem Risiko.

- Blutzuckermessung und Screening auf Diabetes sowie Prädiabetes; gegebenenfalls frühzeitige Interventionen zur Blutzuckersenkung.

- Breit angelegte Angebote zur Raucherentwöhnung, rezeptfreie und verschreibungspflichtige Hilfsmittel, verhaltenstherapeutische Unterstützung.

Medikamentöse Maßnahmen und Lifestyle

Für viele Patientinnen und Patienten sind Medikamente unverzichtbar: Antihypertensiva (ACE‑Hemmer, ARBs, Kalziumkanalblocker, Thiazid‑Diuretika), Statine zur Cholesterinsenkung und bei Bedarf Medikamente zur Blutzuckerkontrolle (Metformin, SGLT2‑Inhibitoren, GLP‑1‑Agonisten). Diese Therapien senken nicht nur Marker wie Blutdruck oder LDL‑Cholesterin — viele haben nachgewiesene Effekte auf das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Herzinsuffizienz.

Gleichzeitig bleiben Lebensstilinterventionen zentral: gesunde Ernährung (reduzierter gesättigter Fett‑ und Zuckeranteil, mehr Ballaststoffe), regelmäßige körperliche Aktivität, Gewichtsmanagement und Vermeidung von Tabakrauch. Kombiniert erzielt man größere Risikoreduktionen als durch einzelne Maßnahmen allein.

Gesundheitspolitik und Versorgungsstrategien

Auf Bevölkerungsebene sind die Folgen eindeutig: Investitionen in Prävention zahlen sich mehrfach aus — weniger stationäre Aufnahmen, geringere Langzeitkosten durch Behinderungen, höhere Lebensqualität. Wichtige politische Maßnahmen wären etwa:

- Ausweitung von Vorsorgeprogrammen mit niedrigschwelligen Screeningangeboten.

- Subventionierte oder kostenlose Grundmedikation (z. B. generische Antihypertensiva und Statine) für Risikogruppen.

- Gezielte Programme zur Tabakprävention und -entwöhnung, einschließlich Besteuerung von Tabakprodukten und Werbebeschränkungen.

- Datengetriebene Public‑Health‑Strategien, die elektronische Gesundheitsakten nutzen, um Risikopopulationen früh zu identifizieren.

Ungleichheiten adressieren

Die Studie macht auch soziale Disparitäten sichtbar: Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung, Einkommen und Gesundheitskompetenz bestimmen, wie früh Risiken erkannt und behandelt werden. Für eine effektive Strategie müssen Barrieren für benachteiligte Gruppen abgebaut werden — etwa durch mobile Untersuchungsstationen, kultursensible Aufklärung und finanzielle Unterstützung für Medikamente.

Wissenschaftliche Kontroversen und offene Fragen

Die Ergebnisse widerlegen nicht nur bestehende Erkenntnisse, sie werfen auch Fragen auf. Einige Forschende haben argumentiert, dass plötzlich auftretende kardiovaskuläre Ereignisse ohne erkennbare Vorwarnung zunehmen könnten. Die neue Analyse legt nahe, dass viele dieser Fälle bei genauerem Hinsehen doch mit klassischen Risiken verbunden sind, die zuvor unentdeckt oder subklinisch waren.

Weitere Forschungsfelder:

- Wie gut erfassen Routinedaten subklinische Risikofaktoren? Können Biomarker oder bildgebende Verfahren (z. B. Kalzium‑Scoring) zusätzliche Vorhersagekraft liefern?

- Welchen Beitrag leisten psychosoziale Faktoren (Stress, Depression) und Umweltfaktoren (Luftverschmutzung) neben den vier dominierenden Risiken?

- Wie wirken sich multimorbide Zustände aus — etwa die Kombination von Diabetes, Nierenerkrankung und Adipositas — auf das individuelle Risiko?

Neue Technologien als Chance

Digitale Gesundheitswerkzeuge — Wearables, mobile Apps zur Blutdruck‑ und Glukoseüberwachung, Telemedizin — können Screening und kontinuierliches Monitoring erleichtern. Solche Tools sind besonders nützlich, um Therapieadhärenz zu verbessern, Risikoprofile dynamisch anzupassen und Patientinnen und Patienten früh zu intervenieren.

Was Patientinnen und Patienten jetzt tun können

Einige pragmatische Empfehlungen für den Alltag:

- Lassen Sie mindestens einmal jährlich Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker prüfen — öfter, wenn Risikofaktoren vorhanden sind.

- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über eine individuelle Risikoabschätzung (z. B. SCORE, Framingham), nicht nur über einzelne Werte.

- Wenn Medikamente empfohlen werden, diskutieren Sie Nutzen, Nebenwirkungen und Alternativen offen — eine gute Balance aus Lebensstil und medikamentöser Therapie ist oft sinnvoll.

- Nutzen Sie Unterstützungsangebote beim Rauchstopp; jede längere Phase ohne Tabak reduziert das Risiko deutlich.

Prävention ist keine Zauberei, sondern konsequente Gesundheitsfürsorge: kleine Messungen, regelmäßige Kontrollen, klare Therapieziele. Für viele Menschen können genau diese Schritte den Unterschied zwischen einem langen, aktiven Leben und einem Leben mit krankheitsbedingten Einschränkungen ausmachen.

Die veröffentlichte Analyse liefert eine eindeutige Botschaft: Die überwältigende Mehrheit katastrophaler Herz‑Kreislauf‑Ereignisse ist nicht zufällig – sie lässt sich epidemiologisch auf identifizierbare, behandelbare Risiken zurückführen. Deshalb sollten Politik, Medizin und Gesellschaft ihre Anstrengungen bündeln, um Screening, Behandlung und Prävention dieser vier Risikofaktoren systematisch auszuweiten.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen